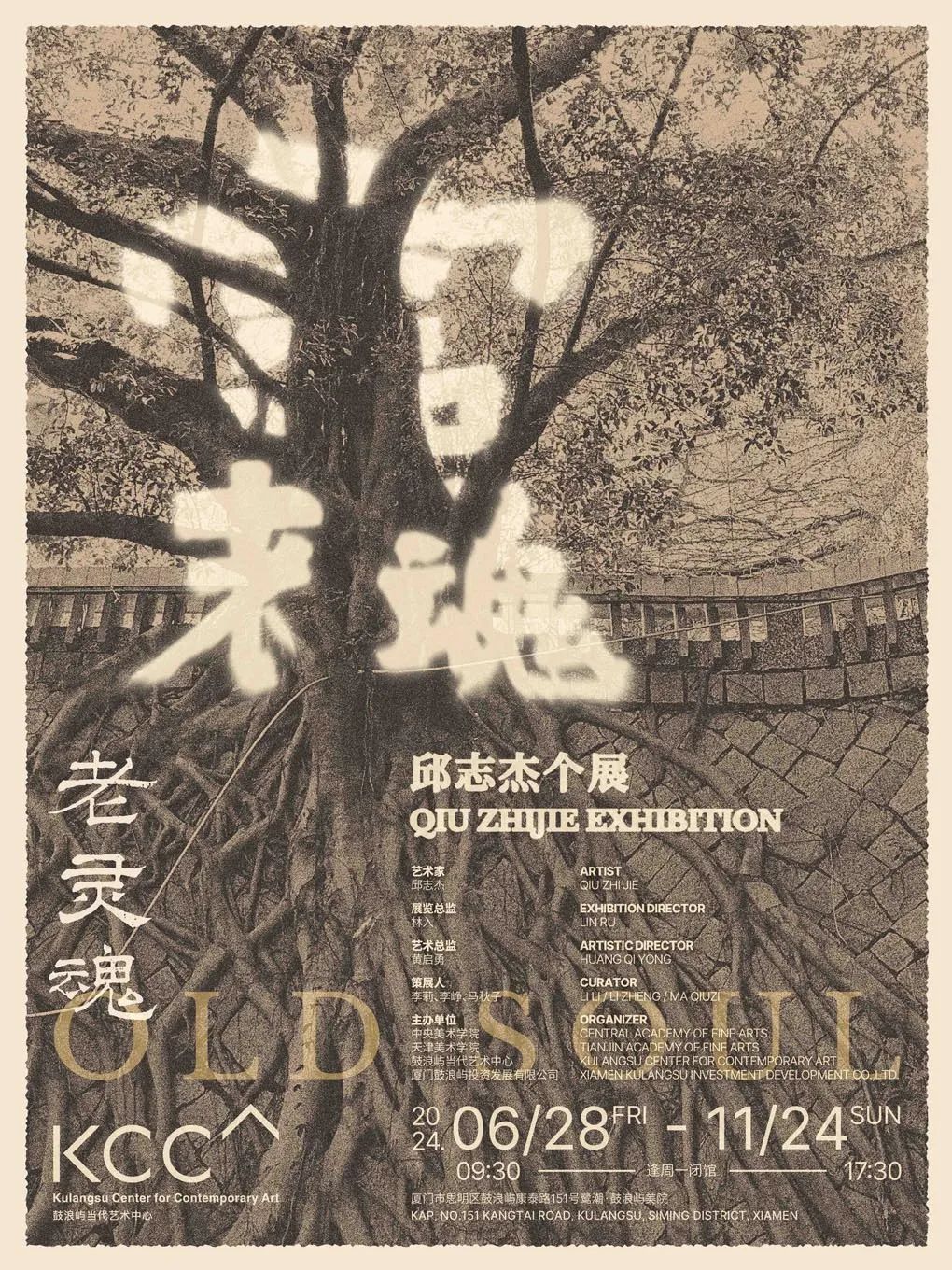

6月底,邱志杰个展《老灵魂》在鼓浪屿当代艺术中心(KCCA)开幕,展期5个月。这是KCCA开馆以来最大规模的一次个展,也是邱志杰在国内最大规模的个展,是对他90年代至今创作的一次阶段性回顾。

闽南人在离开家乡之后,总会以不同的方式回归。邱志杰把这次展览称之为回鼓浪屿交作业,部分原因是他到浙江美院之前,曾经有一整年的时间,每周都抱着一捆画从漳州到鼓浪屿美院找王振裕老师求教。“从漳州坐公交车到嵩屿,坐船到第一码头走到轮渡,到龙头路,穿过笔山洞到内厝沃来求教,这条路闭着眼睛也能走了。”这是邱志杰对当年在美院求教的回忆。

在厦门,有一个挥之不去的问题,那就是以黄永砯为代表的厦门达达(美术史上“八五新潮”最激进的群体——编者注)究竟在何种程度上影响了这座城市。伴随着核心人物的离去,这个问题慢慢变得无解。而邱志杰此次的“回归”则提供了一些线索。他在这次展览的自序中写道:1986年10月7日,我在湖滨南路的厦门群艺馆看到了厦门达达的展览,看到黄永砯的作品《1985年劳森伯格中国之行印象》,于是我放弃成为敦煌学家的想法,去报考美术学院。这意味着,厦门达达的这棵大榕树所生发出的气根或许已在厦门之外。

和邱志杰约专访并不容易,但似乎是因为这些悬而未决的问题无法安然地在那里保持沉默,最终才在几经周折下有了这次访谈。

(为避免口语转译文字过程中出现的语义流失,访谈经受访者审校。)

邱志杰专访现场

采访者:你在这次个展的自序中写到1986年在厦门群艺馆看到了黄永砯的展览,这改变了你的创作路径,能再展开聊聊永砯对你的影响吗?

邱志杰:永砯有时会做些让人想不到的事情。有一年永砯在上海PSA做个展,展览后他突然就只讲闽南话了,让我给他做翻译(笑)。我第一次见永砯是2000年代表《今日先锋》在上海采访他,那是他八十年代末出国后第一次回来参加上海双年展,我的准备做得很充分,因此他一边说“谈话是呕吐”,一边呕吐了很多话。那个采访在圈内影响很大,叫做《你要随时停下来,防止一种彻底性》。后来我们就熟悉起来了,有时我们也在厦门见面。80年代是一个风云际会的时代,永砯、林春、耀明(焦耀明)、嘉华(林嘉华),这样的一群人有的在外面读过书,有的就在厦门,他们聚集出一种能量。厦门是最早的五口通商口岸之一,最早把南洋文化、西洋文化和闽南强烈的传统文化融合在一起、再加上闽南人“坎兰”和调皮捣蛋的劲头,这让厦门达达在85新潮中显得异常锐利,以至于多年之后,人们反复在回味这件事情。

在国美(中国美术学院)的时候,我和高世名院长带的第一届策展研究的硕士李晟曌,他的毕业论文就是写厦门达达。2019年,我专门去巴黎送永砯,我也和国美一起在研究,如何设立黄永砯艺术研究中心,确保每一代都有博士生研究黄永砯和厦门达达。

采访者:你怎么看永砯之后,或者说达达之后的厦门艺术现场?

邱志杰:永砯是天造之才。他从来不会好好说话,眼睛狡猾得一转,就会有很多古怪的主意。他又是那么的单纯,好像不懂人情世故一样。他又是那么的温和和低调。我们没法期待永砯那样的天才一次次地降临在厦门。我们能做的就是做生态,90年代可能没有心思做文化,但今天,像鼓浪屿当代艺术中心、红顶当代艺术中心这样的艺术空间中,我们能看到厦门的当代艺术生态,追求创新、追求特立独行。我想此刻的厦门,经过特区40年的发展,它正在建立一种文化的尊严,不光是人有钱、东西好吃、气候好,这里还非常适合搞艺术,厦门要理所当然应该成为大艺术家聚集的地方,盛产艺术家的地方。

现在,我们自己也在造神话,因为有黄永砯、蔡国强,我们也说福建队就是国家队(笑)。此刻的厦门非常像1985年的中国,很多角落都有艺术事件在孕育,这是井喷前的烽烟四起。我也相信鼓浪屿美院这块曾经诞生过那么多艺术家的地方,现在可以以一个文创园区的样式将能量爆发出来,因为地点是有基因的,榕树是有基因的,每一块礁石都有基因。

福建籍艺术家 黄永砯、蔡国强 /图源网络

采访者:你刚刚提到,当下这个时代跟80年代的风云际会很像,如何理解?

邱志杰:上世纪80年代的情况大抵是这样的:77年开始恢复高考,很多人在学院里接触到一些新思潮,一些人开始受到法国、意大利、美国等西方现代艺术的影响,而那在之前,其实影响更大的是苏派,就是苏联。这批人在81、82年左右毕业了,随着工作的开展,也就到了84、85年。那个时代,改革开放初见成效,经济体制开始健全,于是新事物、新思想、新作品都开始孕育。所以到了85年前后,中国各地都出现了大量的青年艺术家群体:西南的艺术家比较偏表现主义,南京的艺术家受超现实主义影响较多,而上海受抽象艺术的影响较大,杭州则发明了理性绘画,但厦门达达选取了一个很有意思的路径,一方面它貌似极端,一方面又和中国的禅宗以及其他东方思想有着非常深刻的联系。

今天厦门的情况与1980年代确实有相似之处。厦门特区经过这么多年的建设,经济上是富足的,在这个基础上,老百姓对文艺有一种渴求。2012年我们在策划上海双年展的时候,就做了中山公园计划,主要讨论由传统社会向现代社会、当代社会演变过程中社会的再组织。那时候我们在厦门做的一个项目就叫做“你是潜在的艺术家”。因为在永砯离开之后,好像厦门没有特别“大号”的艺术家,但一直不断涌现很多“小号”、“中小号”艺术家,这意味着厦门一直有孕育当代艺术的基础。

在艺术的高等院校方面,其实福建省的情况和上海有点像,都缺少一家核心的大美院。从最早的福师大到厦门工艺美校,再到厦门大学、华侨大学的艺术学院,这些名气都没有大到像浙江美院、四川美院。我们看到,中国美院对杭州的带动、南京艺术学院对南京的带动、中央美院、清华美院对北京的带动,但是福建省暂时还没有出现那种巨无霸式的、垄断性的美院。上海也是如此,上海大学美院、复旦视觉艺术学院、华东师大美院等等,相对比较分散。但最近这几年的发展可以看出,民营艺术空间在上海的发展很迅猛,艺博会等在这种经济发达、资讯发达的地方就有土壤。福建省出过很多大艺术家,经济也不错,应该可以孕育出一个不错的生态。

采访者:但当下这个时代和上世纪80年代的历史使命又不太一样。

邱志杰:八五新潮重在把大家还非常陌生的当代艺术介绍给当时仍比较封闭的中国社会,而今天是要把碎片化、肢解化的当代艺术景观重新凝聚成一种工作方向和目标,换言之,是一种艺术运动。因为现在非常的碎片化,有人在搞科技,有人在搞潮流,有人在做社会关怀、社会介入,有人在做美育,但大家都是以当代艺术之名,只是所做之事非常之不同。

漳州古城“世说新语”

采访者:你前两天跟天津美院的同学讲话提到,现在这个时代城市要更新,乡村要振兴,产业要发展,这些都是历史机遇,并且把这种历史机遇和文艺复兴,1870年代的法国,以及1950年代的美国相比,你对这个时代的描绘是否太过乐观?

邱志杰:文艺复兴是因为资本主义的萌芽的出现,那时的艺术家同时也探索科学,伽利略也搞艺术,科学技术的发展也蒸蒸日上;1870年代的法国受到第二次工业革命的影响,法国也受到了摄影术的冲击;而1950年的美国,那时第二次世界大战结束了,美国从两次世界大战积累起巨大的财富和技术优势,也收拢了大量的难民科学家。

而今天中国艺术家能够调动的社会资源、拥有的能量与以上这三个时期的艺术家非常相似,在某种程度上更接近意大利(文艺复兴时期)。1870年代的印象派艺术家(毕竟)受制于画廊,梵高也得不停地跟弟弟要钱。而美国(上世纪)50年代的艺术家,像德·库宁(Willem De Kooning),杰克逊·波洛克(Jackson Pollock),他们还是非常受制于佩吉·古根海姆(Peggy Guggenheim)这样的发现者,也就是艺术市场的操弄者。但今天的中国艺术家(则大为不同),陈文令可以在自己老家河滩上放雕塑,带来很大影响;我可以在东山把孩子们的诗刻在礁石上,这是今天的美国艺术家非常难做到的。大地艺术时代的美国艺术家曾经做到过,像詹姆斯·特瑞尔(James Turrel),但他是用私人资本,先挣到钱,自己去买一个火山口,花几十年的时间去经营他的罗登火山口项目。而今天的美国艺术家非常难,大部分还是跟着一些白左话题走,很难有能力去影响社会,甚至也很难想象他们可以跟最顶级的科学家合作,一起去做科技方面的东西。但是美国依然有着巨大的惯性和领先,这是由于100年来的发展和构建。所以今天的中国艺术家其实有非常好的机会,无论画画或者做艺术都可以卖得掉,不用像某些时代的艺术家那样的拘谨,另外,艺术家说话社会是倾听的,有人信服你,准备帮助你。这些都是非常不可思议的因缘,在历史上其实并不多见。

采访者:这些因缘和城市更新,乡村振兴,城中村改造有关系吗,在这些方面当代艺术能够发挥什么作用?

邱志杰:可以发挥的作用特别大,甚至可以说只有当代艺术能起作用。因为当代艺术中有很大一部分是针对特定场所、特定时间、特定对象的创作。这些跟社会关怀、社会介入有关的艺术,需要做白盒子之外的艺术创作手法,需要装置,需要表演,需要演讲表演,需要声音艺术……所需要的艺术手法更为多样,从这个角度看,传统艺术其实供应不了。

采访者:你在东山、南头古城、漳州古城的作品,都是介入城市现场的做法,而你还有一些作品是专门为美术馆而创作,怎么看待这两种形式?

邱志杰:我并不觉得这两种形式要对立起来,它们本来就是互相连接和渗透的关系,而美术馆自身也是城市空间中的一种。其实我们这个美术馆(鼓浪屿当代艺术中心)的空间很有意思,外面一下雨,红厅的展厅都是湿的,而从后门一不小心也会到达对面的咖啡馆。美术馆本来就是一种公共设施,与公园、与街头都是连在一起的。一个无墙的美术馆,它同时也是教室,也是游乐场,可以让小朋友来玩,也是老太太带孙子吹空调的地方,它应该是最具有公共性的场所之一。从创作来说,我也不认为这是两种形式,只是在场地的限定上,需要有不同的考虑,比如说纸质的水墨画放在街头更容易坏,为此要去为街头想一些办法,比如灯会。

东山岛“国际儿童诗歌海滩计划”

采访者:在城市现场的创作过程中,当代艺术家的立场是什么?你怎么看网红打卡点?

邱志杰:你这个问题的假设是当代艺术家有一种统一的立场,但实际不是的。在每个地方的创作都是不一样的,即便同样在街头,也可能出现不同的创作方向。在村子里,教会村民告状很有意义,教会他们画漫画也很有意义。有些地方为了塑造旅游打卡点,为了吸引客流,这也没什么不好。只是今天有好多中国乡村,其所谓的艺术介入的方式,或者说制造旅游目的地的方式品味太差,才会出现一些怪胎。我非常警惕旅游导向的创作,但如果手法高明了,未必实现不了文旅的那些诉求。

采访者:接下来的几个问题都跟福建相关。你怎么看待“闽籍艺术家”这个界定,按照出生地或者是成长地来界定一个艺术家群体的方式是不是太过粗犷?

邱志杰:是粗犷的,但也是有效的。也确实有上海艺术家、东北艺术家、天津艺术家……天津国画家的东西就非常市井气,何家英的工笔人物都是漂亮的小姐姐,李津画的大鱼大肉,这些都是市井的,而李孝萱当年画的挤公交车的人其实跟郭德纲的相声是一个路子,所以确实有一个地方的文化特点。

但地域也不应该成为限定,不要故意去当闽籍艺术家,那样就会变成“闽籍艺术家本质主义”。因为艺术家不会有(绝对的)共同特点,而好的艺术家总是超越他的限定性。就像年轻人得有点老灵魂,老头得有点孩子气,南方人得有点北方气,北方人得有点南方味,你虽然是90后,但又特别不90后,那你就是一个优秀的90后,因为艺术的责任就是超越。所以在这个意义上,我们都有某些限定,就像口音一样,就像母语一样。但仅仅拥有基因并不能让人骄傲,从这个意义上来讲当福建人并没有比当广东人骄傲很多啊(大笑)。一只小猪不会因为继承了猪的基因就多么了不起,但当它成为王小波笔下那只特立独行的猪的时候,他就做出了贡献。

所以如果能够超越,就能丰富所谓的“闽籍艺术家”的概念,甚至于扭转人们对闽籍艺术家的刻板印象。现在提起福建,就会想到“拜拜”,尤其今年春节期间福建的“游神”在互联网上火了之后,这个刻板印象又进一步加剧了。但我也是福建艺术家,我天天搞科技。

每个地域都有所谓的非遗,但并非所有的都值得继承。福建最应该宣传的非遗应该是福船制造技术,我们的水密舱、隔水舱的造船技术传遍了全世界,在这基础上才有了大航海。福建的漆做得这么好,也是为了防止船烂掉,为了防腐。我比较主张从技术史的视野来理解非遗文化,在这个视野中“拜拜”也是为了当船只遇到风浪时大家不那么害怕,其本质还是一种航海技术。(我这样一说),仿佛我这种科技狂魔就很不福建了。但大家要努力地从不同的角度来丰富闽籍艺术家的形象,改变并挑战刻板印象。不要告诉自己,我是福建艺术家,我的作品都得跟“拜拜”扯上点关联。

南头古城“等待一场雨”

采访者:确实有一批大家都是福建籍,但好像你们都在很早的时候就离开了福建,为什么选择离开?

邱志杰:呃……(沉默)。永砯算离开福建吗?他的制作工厂其实一直在福建,老蔡(蔡国强)的创作基地也在福建。要说“离开”,也确实有离开。我是在80年代末离开了福建,当然要去靠中心一点的地方扬名立万嘛,这不就是一棵树,把根扎在这里,总得到顶上去开花,往外头去开花,不在墙外开花,在墙里还不香呢,我回来你还不理我呢(笑)。

采访者:在查阅资料的过程中,发现闽籍艺术家中黄永砯、范迪安、许江、蔡国强都是55、56年前后出生,您是69年出生,差了十来年。能聊聊“代际”这个话题吗?也很想了解70、80、90后的闽籍艺术家,比如说汤南南。

邱志杰:南南(汤南南)只比我小一个月,我11月,他12月,他还够不上70后(大笑)。关于代际的问题,其实每个艺术家都要超越,不仅超越地域,也要超越他的代际,我也很努力地在学习互联网的梗,比如去做“世说新语”造字计划。我也像永砯、老蔡他们那样,追求很宏大的东西,而再年轻一些的艺术家呈现出来的东西比较自我,比如南南在厦门的时候画的那些水彩,抽烟的小人蹲在角落里面,有一些小自我和小哀怨……(沉默)。

但也不一定……我记得92年我大学毕业的时候,那时候评论家会说,50年代出生的艺术家,他们都有沉重的文化负担,他们都背负着人类文化的十字架,而60年代,尤其是60年代末出生的艺术家,他们只关心自己的感受,他们只画自己身边的朋友,比如说刘小东、方力均等。等到过了几年,又有人开始写文章,说50后和60后的艺术家,他们都有沉重的文化责任,70后的艺术家,他们关心自己的感觉,他们在商业社会中成长,他们是只画自己身边的朋友。又过了几年,他们就开始写,50后、60后、70后的艺术家,他们都有沉重的文化责任感,他们背负着历史的负担,而80后的艺术家只关心自己的感觉,他们在商业文化中长大,他们受到潮流文化的影响。再过几年,我想他们就会说,08后的艺术家才关心自己的感觉,连90后的艺术家都背负着沉重的文化责任感了(大笑)。

“不息之图”

采访者:所以这帮批评家的话,是用一种“强行断代”的方式把艺术生态强行切割了。

邱志杰:这不就是贡布里希在《理想与偶像》中嘲笑过的历史决定论嘛,也是卡尔·波普尔批判过的历史决定论。我想(比这些艺术评论家)更有效的的解释方案可能是孔子的“三十而立、四十不惑,五十而知天命”。人在20岁的时候,不激进一点,就没希望,但老了还不变,还不能保守一点,那也太傻了。所以其实生理年龄对人的影响应该更大,而不是70后80后。

采访者:接下来两个问题都跟这次的展览相关,第一个是关于“老灵魂”这个主题,您在自序中写道:王羲之、苏轼、李白、杜甫、李鸿章、梁启超、李叔同,郑玉水,王振裕,黄永砯,都活在你身上。这样看,你的创作和思想受到了很多人叠加的影响,像是一种基于某种框架之上的再创作。你怎么看待这种可以追溯历史、有脉络可寻的创作和那种天才式、灵感式的创作?

邱志杰:不存在后面这种创作,只有前一种创作。不只是我这样创作,每一个人都受到叠加的、大量的影响,可以说每个作品都是集体创作。中国的每一个诗人,谁敢说他的诗里没有李白的声音、没有杜甫的声音,不可能的。因为从屈原开始,从诗经开始,正是这些塑造了我们今天的现代汉语。所以并不存在天才式的创作和开天辟地式的独创,那个权利只属于上帝。

采访者:第二个问题关于“展览中的文字”。本次的个展,很多作品中都有非常多的文字,像地图系列、世说新语、邱注上元灯彩计划、金陵剧场,还有等待一场雨、东山海滩诗歌计划,这些作品中文字占的分量很重。很多文学家都想出一本属于自己的字典,我不知道你怎么样看待语言?貌似你们这代人都受维特根斯坦影响挺深的。

邱志杰:没有“都”(停顿,笑)。中国读维特根斯坦的当代艺术家大概只有三、四个,永砯、我和吴山专,还有一个是舒群。因为维特根斯坦太难读了,我在杭州自学就什么都读不懂,要去跟嘉映(陈嘉映)才读得懂。后面我又读了英德对照本,所以真正读得最深的肯定是我(笑)。

“金陵剧场角色绣像”

最早,从文字出来,就是诗歌、史诗、叙事诗、骈文诗、格律诗、散文、小说、戏剧,这是所谓的文学系统;而诗其实是要用来吟诵的,再配上乐,就变成了歌,歌连着曲,然后歌还不足,舞之蹈之,舞蹈就出来了,接着戏剧就出来了,把戏剧拍下来,就变成了影视,电影电视,这是表演艺术的系统;还有一个方向,就是把文字写下来就变成了书法,书法到绘画、雕塑,到建筑,这是视觉艺术的系统。然而这三个系统被人为割裂了。

这几年由于新媒体的发展,美术学院最早打开门,接纳了录像艺术,甚至戏剧。但是文学和艺术学科的分裂(一直没有修复),所以我这些年也在努力地在美术学院恢复诗歌教育,就是要把三个系统重新给连接起来。

我个人的创作,仗着自己字写得好,我最近几年也开始接触一些新诗的写法。我们小时候学书法、格律诗,通过东山儿童诗歌海滩计划慢慢地就能把几个系统重新接通在一起。

“邱注上元灯彩图”

采访者:我有时会把文字抽离出来再看您的一些作品,仿佛就没有了一些筋骨。

邱志杰:你没办法抽离的,谁让你抽离(大笑)。

采访者:这次看到了很多特别天真的、活的作品,你为什么会选择小诗人的作品来策展,是对大诗人的失望吗?

邱志杰:不是的,我和那些大诗人们都很要好,未来我也许会去找一座山,把当代的大诗人的诗刻在上面。选择小诗人主要因为要做公共艺术,而且小诗人的诗更让人惊喜,甚至震惊。加上他们的那个字体,更可爱吧。

采访者:今天在南美、在印度、在东欧这些地方,诗人们跟当代艺术界就是总是有很多的机会一起合作,我不知道在中国具体的情况是怎么样?

邱志杰:在中国,诗人们跟当代艺术家们以前也玩在一起,像徐冰,天天拉着芒克搞事情。而澳门的(诗人)姚风老师,也经常做策展,他也请我去澳门双年展(澳门国际艺术双年展2023)做策展人。东山的儿童诗歌海滩计划之后,诗人和当代艺术家就更是紧密地走在了一起。

6月28日,KCCA迎来闽籍艺术家邱志杰,时隔十年回归福建的重磅个展《老灵魂》,是迄今为止KCCA规模最大的艺术展览,也是艺术家个人艺术生涯的一次重要展示。作为中国最具影响力的当代艺术家之一,邱志杰以其先锋的艺术视角和引领时代的探索精神,将通过展览带领观众穿梭于历史与现实、传统与现代之间,感受其对生命个体和社会发展、文化传承和艺术探索的深刻见解,为观众带来一场视觉与思想的艺术盛宴。

(文/董晓葳)

《重复书写一千遍兰亭序》1990-1995

《黄河诗境图》2022

《谜之自信》2022,中国广州永庆坊

《世说新语:邱志杰造字》2024,福建漳州古城

(来源:鼓浪屿当代艺术中心KCCA)

艺术家简介

邱志杰,1969年生于福建漳州,1992年毕业于中国美术学院版画专业。他是当代最具影响力与创造力的艺术家之一,也是90年代颇具声望的前卫艺术领袖。现任天津美术学院院长,中央美术学院原副院长。