艺术家谭平接受采访

艺术家谭平接受采访

2024年5月31日,谭平于欧洲拉脱维亚“罗斯科博物馆”举办的大型展览《往来:谭平的艺术》正式开幕。作为本次展览的题目,《往来》揭示了贯穿谭平艺术生涯始终的不竭创造力。在教育背景横跨北京和柏林的同时,谭平的艺术也从木刻版画跨越到丙烯之后又回归版画,从具象转向抽象,从小尺幅变为大尺幅,从极简主义迈向极繁主义,又从绘画走向了行为艺术。

1989年柏林墙倒掉时,谭平正在柏林。因而,他在作品中一直在努力囊括事物的对立面,并执着于探索边界以外的艺术与生活——其中包括心理、社会及审美的边界。

谭平于1960年生于河北承德。1980年,他来到北京,进入久负盛名的中央美术学院学习,并成为了中国改革开放后第一批未受文革影响的大学毕业生。八十年代的中国正处于对外开放的非凡年代,大量的西方艺术书籍被译成中文,来自西方的当代艺术展览也开始大量涌入国内。

1989年,谭平获得DAAD奖学金赴德国柏林留学,并于1994年学成归国。在回国后,他参与创建了中央美术学院的设计学院。

在此后的三十多年间,谭平的展览遍及欧美世界,并被全球各地多家重要美术馆收藏。2019年,经中国当代艺术领域最杰出的学者巫鸿策划,谭平的个人回顾展在上海余德耀美术馆举行。

往来:谭平的艺术 个展现场 罗斯科博物馆 2024

往来:谭平的艺术 个展现场 罗斯科博物馆 2024

往来:谭平对话菲利普·多德

菲利普·多德=多德:八十年代早期您在央美读书的时候,是中国现代史上最伟大的“开放”时期之一。在那一时期,有很多文献被译成中文,其中包括康定斯基的《论艺术的精神》;还有不少美国抽象表现主义的大展来华,展出了弗朗兹·克莱恩 (Franz Kline) 等人的作品。回顾那段在央美读书的岁月,对您个人而言最重要的发现是什么?

谭平=谭:对于我个人来讲,八十年代是一个大开眼界的时期。我入校之前只知道画素描、色彩,还做一些主题性的现实主义创作,对新的艺术形式和流派了解很少,更无从谈起中国的“当代艺术”。记得在美院的图书馆可以看到世界美术全集,其中也包括现代主义和抽象派大师的作品,还有不甚理解的观念艺术,打开了眼界。自己也开始尝试各种表现的方法,从印象派的点彩,到后印象派的表现,再到抽象派的平面,可以说懵懵懂懂做了很多的实验,了解了艺术史发展的基本脉络。

而最重要的是,我希望有机会能够到西方的美术馆看到这些作品的真实面目,了解这些作品产生的社会原因。

求学时期谭平在中央美院门口留影

多德:在八十年代,很多中国艺术家都选择去美国和欧洲留学深造。在我看来,留美艺术家群体(如徐冰和张洹)和留法艺术家群体(例如黄永砯)后来大多走上了颇为不同的艺术道路。您本人属于留德—派,这一派里还包括朱金石和苏笑柏等人。那么您真正受到抽象艺术的吸引是在德国留学期间还是在北京读书期间?

谭:当然是在柏林学习期间。我在去柏林之前对抽象绘画只是盲目的喜欢,对康定斯基,特别是对蒙德里安画的这些格子并不理解,因为那个时候没有很好的文字来描述抽象艺术,只有一本小册子(赫伯特·里德Herbert Read的《西方现代绘画简史》),是关于现代艺术的书,其中有很少的篇幅介绍康定斯基和蒙德里安,说得也很抽象。

《视觉》 铜版 36×29cm 1987

当时我做的抽象是从铜版画开始,关注铜版腐蚀后出现残破边缘的肌理效果,这种残破本身具有一种形式美感,今天看来,只是抽象艺术的初步尝试。

到了德国以后,会发现你突然被扔到一个抽象艺术的环境中,在柏林,有80%的画廊都在展出抽象艺术作品,有抽象表现风格的,也有很多几何抽象风格的。这些对于我从事抽象艺术有很大影响。再有一个是柏林艺术大学的很多基础课程对我的抽象艺术也产生了很大的影响。另外,极简主义我非常喜欢,因为它的“少即是多”与东方哲学不谋而合。这也是为什么在德国留学的艺术家大多从事抽象绘画的原因之一。

谭平与妻子、艺术家滕菲在德国

多德:您接受过德国的艺术教育,也经历了欧洲艺术的洗礼,从这两者中您认为自己学到了什么?

谭:学会换个角度看世界,学会关注事物与事物之间的关系,举个例子:我与他之间,天与地之间,东方与西方之间。

以往我们都习惯于从自己的角度来看世界,无论看待自己的艺术,还是看待其它的问题。我在德国学习生活的那段时间,既关注艺术,关注西方的意识形态和社会变化,同时还会关注中国国内正在发生的事情,通过对比,会从不同角度看待同一个问题,认识也会不同。往往有了这个比较,也使我的艺术开始关注事物与事物之间的关系,这种关系是最为丰富和充满个人性特征的。

往来:谭平的艺术 个展现场 罗斯科博物馆 2024

多德:在您的作品中一直存在线条和色块,同时也有不规则的圆。能否谈谈您对圆的兴趣?这种兴趣是否与形式或象征相关?

谭:在我的作品当中出现最多的是直线和圆线。在早期的作品当中是一条地平线,是画面最重要的一个部分。后来在我的细胞系列作品中,出现了很多圆线,它是癌细胞的象征。

圆对我来讲是一个生命的象征,圆形有大有小,她在不断地繁衍变化。我画的圆,不是一个几何图形抽象的圆,而是具有运动变化具体的生命体,在我画她的过程中,圆随时根据我的情绪变化,内心感受,调整她存在的状态,有时丰满,有时残缺不全,有时是一个圆,有时是多个大小不同的圆纠缠在一起。

往来:谭平的艺术 个展现场 罗斯科博物馆 2024

往来:谭平的艺术 个展现场 罗斯科博物馆 2024

多德:您曾提到过,绘画对于您至关重要。您想必听说过瑞士艺术家保罗·克利 (Paul Klee) 的一句话,“绘画就是带着一根线条出门遛弯”。当然,书法本身也是绘画的一种形式。对于八十年代的谭平而言,上述(西方和中国)两种传统中,哪一种更为重要? 对于现在的谭平呢?

谭:从开始学习绘画至今已经有五十年了,它已经成为我生命中的一部分。在不同的时期我都会受到不同的传统影响。七八十年代改革开放,西方的艺术流派对我影响至深。 到了德国, 一方面我能够更深入地了解西方艺术与社会发展的密切关联,同时也让我回望东方的文化传统,这也许是距离的缘故。

在全球化的今天,我的态度又有所不同。我们生活在一个相互纠缠的复杂关系中,你即在一个相对固定的地方生活,也时刻与世界各地的人们交流,同时获得来自多方的信息,形象地说,我是一个“杂种儿”。我不会再去追问我到底是一个东方艺术家,还是一个西方艺术家,我就是一个个体性的艺术家,我就是我,把自己做好了就行了,具体是东方或是什么艺术家由别人下结论比较好。

往来:谭平的艺术 个展现场 罗斯科博物馆 2024

往来:谭平的艺术 个展现场 罗斯科博物馆 2024

多德:1988年,您在巴黎参加了第一场群展;1991年,又在柏林做了第一场个展。在您的艺术生涯中,您是否考虑过留在欧洲继续发展?或者说,留学欧洲的经历是否让您对中国 的文化传统有了不一样的认识?出生于上海的艺术家萧勤(生于1935年)曾谈到,他本人直到抵达米兰并结识了卢西奥·丰塔纳 (Lucio Fontana) 等欧洲艺术家之后,才开始阅读《老子》,这一点让我印象深刻。

谭:1989年我获得DAAD奖学金来到德国柏林艺术大学学习,整整五年时间,这成为我一 生中一段非常重要和难忘的经历,但是我并没有想生活在德国。我非常喜欢教师这个职业,回到中国能够实现这个理想。

德国的艺术有非常理性的一面,德国艺术家都是与生俱来的思想家和哲学家。另外又有非常激情和疯狂的一面,表现主义与新表现主义艺术的产生说明这一点。这两个方面形成非常强烈的对比,可能这就是德国民族性格当中两极化的一个特点;相比之下,我对东方艺术家的特点看得更清晰了。我在德国的生活学习经历,不仅让我认识了德国,也认识了中国。认识了巴塞利茨才会从事自己的平面简约式抽象的创作。

《时间》装置 100 × 1000 cm 1993

巴塞利茨是柏林艺术大学的教授,也是德国新表现主义的代表。他的作品尺度大,笔触也大,画画的时候如同一个泥瓦工,体现的不仅是画面的冲击力,更呈现人的原始本能。而中国艺术家画画更文雅、冷静,更注重空灵所表达的精神内涵。

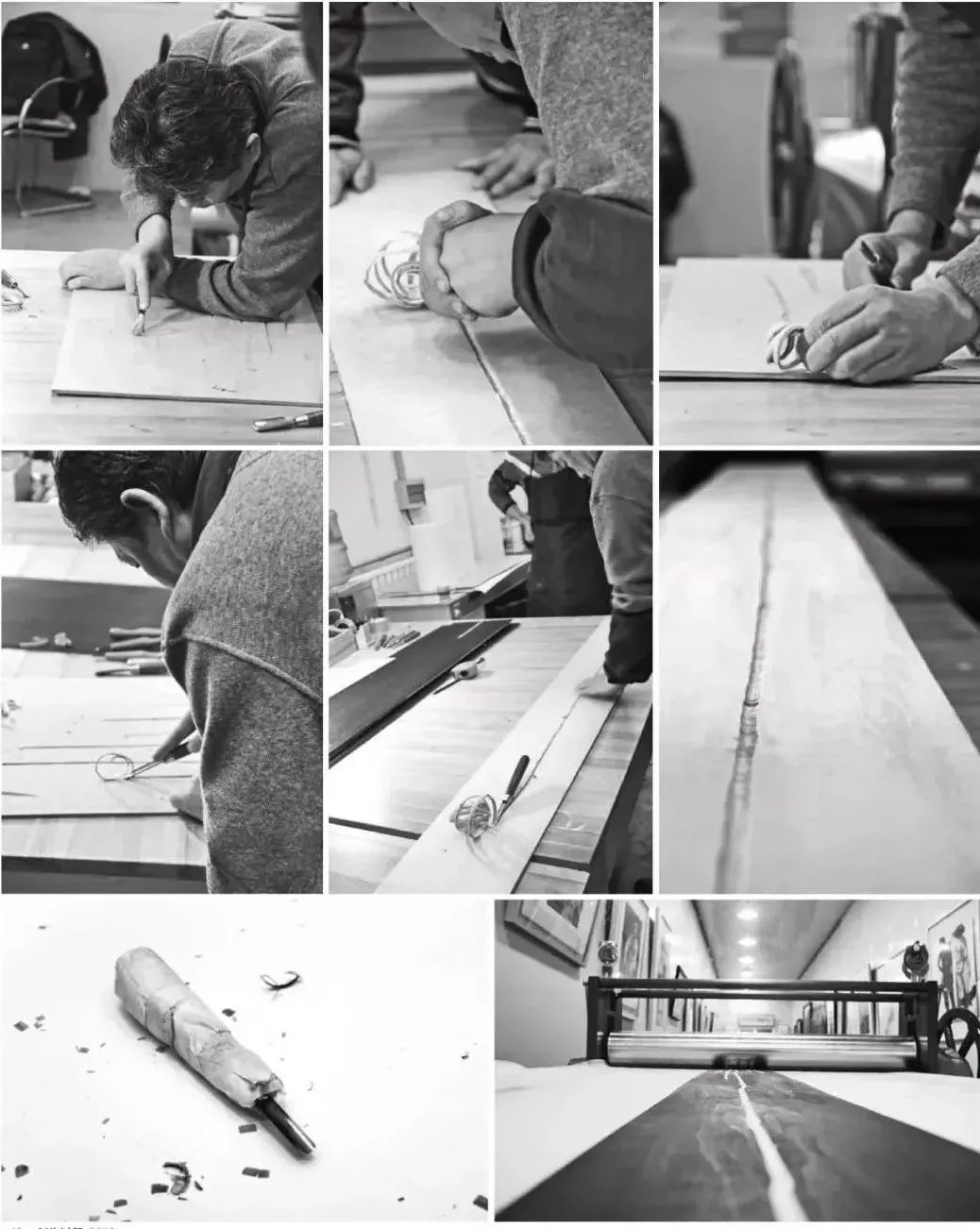

《+40m》创作过程

多德:我记得您曾谈及,在刚从柏林回到北京的那段时期,马克·罗斯科曾对您产生过巨大的影响。能否谈谈罗斯科在哪些方面给您留下了深刻印象?

谭:是的,他的作品区别于理性的几何抽象,带有很强的情绪感,不仅悦目,而且打动人心。一片红色或蓝色有一种宗教的氛围,能让你静下来,把你吸进去。

我也喜欢使用大色域的红色或蓝色,与罗斯科不同的是,我的画面并没有一个固定的中心点,你站在画面的某一个地方,这里就是画面的中心。边走边看,中心也会随着你的运动而改变,所以,我有些作品的尺度都很长,画面中还有很多细节,可以让你驻足观看。这是东西方艺术观点的不同之处。

谭平在罗斯科博物馆

多德:您是从什么时候开始使用炭笔绘画的?与丙烯相比,炭笔给了您哪些新的可能性?

谭:使用炭笔已经有很长的时间了,在美院学习时用过,那是为了画素描写生更概括;在柏林的时候也用过,是为了使抽象素描的灰色调更为丰富;最近几年画了很多炭笔的线条,对我来说,木炭可以让我表达起来感觉更直接,可以达到知行合一的状态。木炭条粗、细、轻、重的变化,运笔的快慢速度,我的手都可以很微妙地把控。同样用炭笔画的线条,不同时间,不同心情画的也都不一样。

往来:谭平的艺术 个展现场 罗斯科博物馆 2024

多德:我对您的色彩运用很感兴趣。传统中国画很少大规模使用鲜艳的色彩。您对这些鲜艳色彩的运用是“自然而然”的,还是经过一番努力后习得的?

谭:学习是必然的,但是学习的那些规律是用来打破的。大面积和强烈的色彩是为了观念的表达而使用,在色彩选择上也有独特的天赋所为,也就是“自然而然”。

往来:谭平的艺术 个展现场作品及局部

多德:在欧洲抽象艺术的传统里,人们常说抽象主义从风景画中受益良多。在您的艺术生涯中,风景画是否也曾扮演过某种重要的角色?

谭:有一些关系。我喜欢画风景画,感觉比画人像更自由。我会很理性地去看待这些风景,会借用风景元素: 一朵云, 一座山, 一片海,去表达自己的情绪或是画面的构图。它们具体的样子对我意义不大,色彩也是如此。天空是蓝的,就画成蓝的,但也可以把它画成灰色的, 一切为了画面需要,在思维上更接近抽象思维。

多德:您的作品中经常存在大色域和垂直线条(通常是黑色线条)之间的某种张力。这种画作结构可否理解为您内心冲突的一种艺术化表达?

谭:我把大的色块与线条看作是社会性与个人性的冲突与博弈。我的作品有非常多的层次,每一层都因色彩与线条相互叠加而产生了不可预知的张力。

谭平绘画中的线 作品局部

多德:曾有一种观点认为,现代艺术史大体上等同于有关纽约、伦敦或巴黎的艺术史。此等观点在过去二十年间已经土崩瓦解。显然,中国的现代艺术早已与美国分庭抗礼。国际拍卖市场总喜欢为艺术家们打上国籍的标签。在您看来,产生于中国的抽象艺术(包括您自己的创作)在新时代的全球艺术叙事中书写着怎样的篇章?

谭:中国的当代艺术大多都是以西方的视角来看的,包括带有中国符号以及与意识形态有关的作品。而中国抽象艺术家的作品,表面看来没有了可识别的符号,也没有了意识形态的特征,但它却能真正以纯粹视觉的方式,呈现今天复杂多变的地域性文化特征。它所产生的原因与背景一旦被清晰的阐释,它就能代表一个时代真正的文化精神,我觉得需要时间才能看清楚。

往来:谭平的艺术 展览策展人 菲利普·多德接受采访

多德:您不仅是一位杰出的艺术家,同时也是一位重要的中国艺术教育工作者——跨越设计和美术两个领域。在您看来,设计和美术两个领域之间是否存在深刻的相互渗透?

谭:从我最初参与美院设计专业的创立时,我就认为艺术与设计是一个共同体;它们之间的关系如同一棵树上长出的两个树枝,根都是一个。从今天来看,我对这个观点更加坚信。无论艺术还是设计,都非常强调人的创造性,都着眼于精神价值的创造。 艺术和设计都是实现从无到有的工作,都需要艺术家和设计师的创造精神。二者本来就是一体,所以我从来没有打算将它们分开。

多德:您提到的“无论艺术还是设计,都着眼于精神价值的创造”。抽象艺术经常被人们视作探索精神价值的场域。例如,艺术家肖恩斯库利 (Sean Scully)认为,抽象乃是一种为描绘并探究精神性而存在的伟大艺术形式,这一点您是否认同?

谭:我认同他的观点,我觉得不仅抽象艺术是如此,其他的艺术形式也是如此,包括今天的设计,设计的功能只是其中的一部分。

谭平个展现场中德影像展厅

谭平个展现场中德影像展厅

多德:您近期的作品(尤其是疫情期间的新作)具有一种极繁主义而非极简主义的倾向。可以谈谈您的这一转变吗?

谭:是的,绘画的历史都是从复杂到简约的发展过程,从具象到抽象,复杂到简约, 不断追寻绘画的本质。但是,今天社会的变化直接影响到我对艺术本质的认识。世界变得如此无序,充满着不确定性,各种事物杂糅纠缠在一起,理不清,剪还乱。人类的价值观、世界观等都无法用某一个观点去统一。我认为,恰恰是这种复杂的状态, 就是事物的真正本质,艺术也是如此。这也影响到我绘画的转变,不再寻找某一种简约的结果,而是将这种复杂性呈现出来。

艺术家与嘉宾合影

艺术家与嘉宾合影

(来源:库艺术 魏畫廊)

艺术家简介

谭平,1960年生于河北承德,1984年毕业于中央美术学院版画系并留校任教,上世纪80年代末留学德国柏林艺术大学,获硕士学位和Meisterschule学位。英国金斯顿大学荣誉博士。曾任中央美术学院设计学院院长、中央美术学院副院长、中国艺术研究院副院长等职,现任中国美术家协会实验艺术委员会名誉主任、中国艺术研究院国家当代艺术中心主任。他始终探索于绘画、版画、多媒体、设计等多个领域,作品被中国美术馆、上海美术馆、波特兰美术馆、路德维希博物馆、亚利桑那州立大学美术馆等国内外重要机构收藏。

策展人简介

菲利普·多德,作为伦敦当代艺术学院的前任院长,菲利普·多德的足迹在过去二十年里遍布中国与欧洲各地。近来,他还以联合策展人的身份参与了广州三年展及成都双年展的策划。多德曾经为小野洋子、肖恩斯库利和萧勤等艺术家在伦敦、北京、新加坡、莫斯科等城市策划大型个展。除此以外,他还曾以执行制作人的身份,与史蒂夫麦奎因、达米恩赫斯特及爱德华萨义德等人合作拍摄电影,并撰写过多部专著及艺术画册。在罗斯科美术馆,多德曾为康海涛和约翰·霍伊兰德等艺术家策划过多场展览。