张志民(左)与方辉

张志民(左)与方辉

方辉:张老师好,今天想请您谈一下潘天寿的绘画和他的艺术观。

张志民:好的,潘老很重要,他的花鸟和山水画都很厉害。

方辉:潘天寿与吴昌硕、齐白石、黄宾虹被我们并称为“20世纪传统中国画四大家”,他们也都是为中国画发展做出巨大贡献的人物。潘天寿是以花鸟画闻名于世的大师,他的风格与吴昌硕、齐白石有很大不同,比吴昌硕、齐白石的大写意更理性一些。尽管潘天寿是吴昌硕和李叔同的弟子,但他的艺术观念又受到李瑞清和黄宾虹的影响。潘天寿比黄宾虹小32岁,他27岁时和黄宾虹一同任教于上海美专,也是在那个时候认识的吴昌硕,后来向吴昌硕拜师。1948年以后在杭州,他常向黄宾虹请教画法,也经常陪海外学者去栖霞岭拜访黄宾虹。我见过他60年代临摹的黄宾虹山水画,很精彩,也能从中看到石涛、八大山人(朱耷)对他的影响。在过去,我们往往忽视了他和黄宾虹学术思想的体系性,也忽视了他艺术观念上的开拓性,没有把他的绘画和黄宾虹作为一个完整的学术板块来考量。我想,这可能也是过去研究的一些不足吧!

张志民:潘老是一个为中国画教育事业做出巨大贡献的人物。他既是教育家,又是令人敬仰的画家,还是统筹文化的高手。他对中国文化、中国哲学研究得很深,把教学理念、文化观念以及修养身心的人格教育统一了起来,对文化以及大众审美的提升做出了巨大贡献。他提出了很多理论和艺术观点,对中国画发展有开拓性贡献。在浙江美院(现中国美术学院)学习过的我们这代画家也得益于他的引领。

现在让我谈潘老,我想从一个纯粹画家的角度来谈——这应该也会很有意思。潘老是我学国画以来最崇拜的大画家之一,我在学习山水画的过程中始终在研究他的画,他的花鸟画是用山水画的方法来画的,所以和吴昌硕、齐白石的花鸟画不一样。潘老是一个非常聪明的画家,不是光靠笔头子、才华画画,他是靠思想、境界画画。他既有感性也有理性。他曾经提出过中国画要和西洋画拉开距离,中国画就应该保持中国画的精髓,尤其是精神性的东西,始终不要和西方绘画掺和。中西绘画的民族精神不一样,思维方法也不一样。我们应该保持中国画语言的纯粹性,更要在守住自身民族文化的基础上对中国画进行开拓发展。中国绘画如果画得同西洋绘画差不多,实际上就无异于中国绘画的自我消灭。

潘老有一个特别重要的观念,他为了时代创新、文化发展,以及自我画风的形成,提出了“强其骨”和“一味霸悍”的概念——这让我想起了八大山人的画。潘老主要就是学八大山人的,但这两个概念恰恰是八大山人不提倡、不关心、不具备的。潘老的聪明之处就在于他既崇拜八大山人,又把八大山人落后于时代的一些东西,甚至是大多数人看不到的东西强调了。八大山人画石头、荷叶、枯木用笔都是柔的,包括书法,也是柔中带刚的,是“棉里裹铁”的笔法。而潘老是反其道而行之,他就强调“强其骨”和“一味霸悍”,把石头、荷叶、树木都画成了方的、刚的,这也正好符合了西方现代艺术的一些审美趣味、一些形式构成的观念。当然,潘老没有那么明确地说明这一点,这只是我个人的理解。从潘老画的雁荡山、小龙湫、秃鹫中,都可以看到他对那些大方整的石块和大结构关系的处理,很精彩!

潘天寿

潘天寿

方辉:潘天寿所处的时代,西方现代艺术已经在中国,尤其是在上海盛行了。我们看他作品的一些局部,应该是经过了一番仔细巧妙的设计,不是随意发挥的,是为了他某种强烈的情感而表现的。齐白石也学过八大山人,但后来学吴昌硕,发挥民间美术特征,开创红花墨叶一派,继续走海派文人画和民间美术相结合的道路。潘天寿的视野似乎更广阔一些,他说一个画家应该有一个画家的特点,八大山人有八大山人的特点,石涛有石涛的特点。中国画家就算把马蒂斯模仿得出神入化,也不过是个复印机。艺术是自我,亦是他我,它强调要通过别人或别的文化来了解认识自我,这些思想都是现代艺术的思想。

张志民:对,我们可以喜欢或崇拜某些大师,但不能被他们笼罩了,有时候还要借助自己对大自然的独特感受和个性“反其道”地对其进行继承,应该找到和前辈大师不同或者说可以突破的地方。尽管八大山人和潘老一柔一刚,个性不同,但如果把他们放到一起,都能给读者一种美的感受。只是这两种美不同,八大山人擅于画荒寒、怪诞,潘老擅于画阳刚、大气。这也正好符合了中国哲学的阴阳之道,两个人互补,表达了不同时代的审美趣味,但都不是甜俗的。

方辉:潘老在笔墨技法上也有自己独特的语言吧?

张志民:我觉得潘老很有意思,他研究中国画研究的是“大道”,是精神和文化上的东西,并且他在笔墨技法方面是有自己拿手好戏的,很有个人独特的语言和境界。现在有很多画家学习和模仿潘老,他们是全盘模仿,没有学到位,是囫囵吞枣地学,不容易消化。为什么这么说?潘老大块石头里面的苔点,不是即兴乱点,而是一串串地点,位置大小都很讲究,石头的体面、疏密关系借苔点都表现出来了。他有时候点很多遍,这些点用的就是黄宾虹“打点做皴”的“渍墨”苔点,虽然没有皴那么多,但石头很厚、很结实。这些处理都是潘老笔墨独特和精彩的地方,我们应该把他和黄宾虹结合着仔细研究。潘老和黄宾虹的繁密尽管面貌相反,但理念却是相同的。

方辉:这是不是就是中国画的以虚代实、计白当黑的巧妙运用?潘老和八大山人、黄宾虹表现的都是一种“内美”精神,重虚不重实。他们的留白处理得非常妙,没有执着于具体物象。潘天寿说:“作画须会心于空白处,一烛之光,通室明,此谓白者,不仅在于虚能走马之白也。”——这是典型的黄宾虹的观念。黄宾虹也给李可染讲过这样的话,要把虚白处当成气韵生成的地方,不能仅仅从构图角度理解黑白,还要理解光、理解气,从黑暗中寻找光明。潘天寿的画是为了表现精神性的美,不是照相写实的概念,而是借物抒发自然的神韵。他说“艺术为人类精神的结晶,又为人类精神的食粮”,当找到民族精神性的时候,艺术才成了为精神服务的东西。重视精神,重视虚白是中国画的基本特征。

张志民:潘老重视创造力,他既反对模仿照抄古人的“笨子孙”,也反对模仿照抄西方的“洋奴隶”。他从艺术规律来寻求中国画的创新,没有拘泥面貌和样式,从中国文化大道来理解中国绘画。

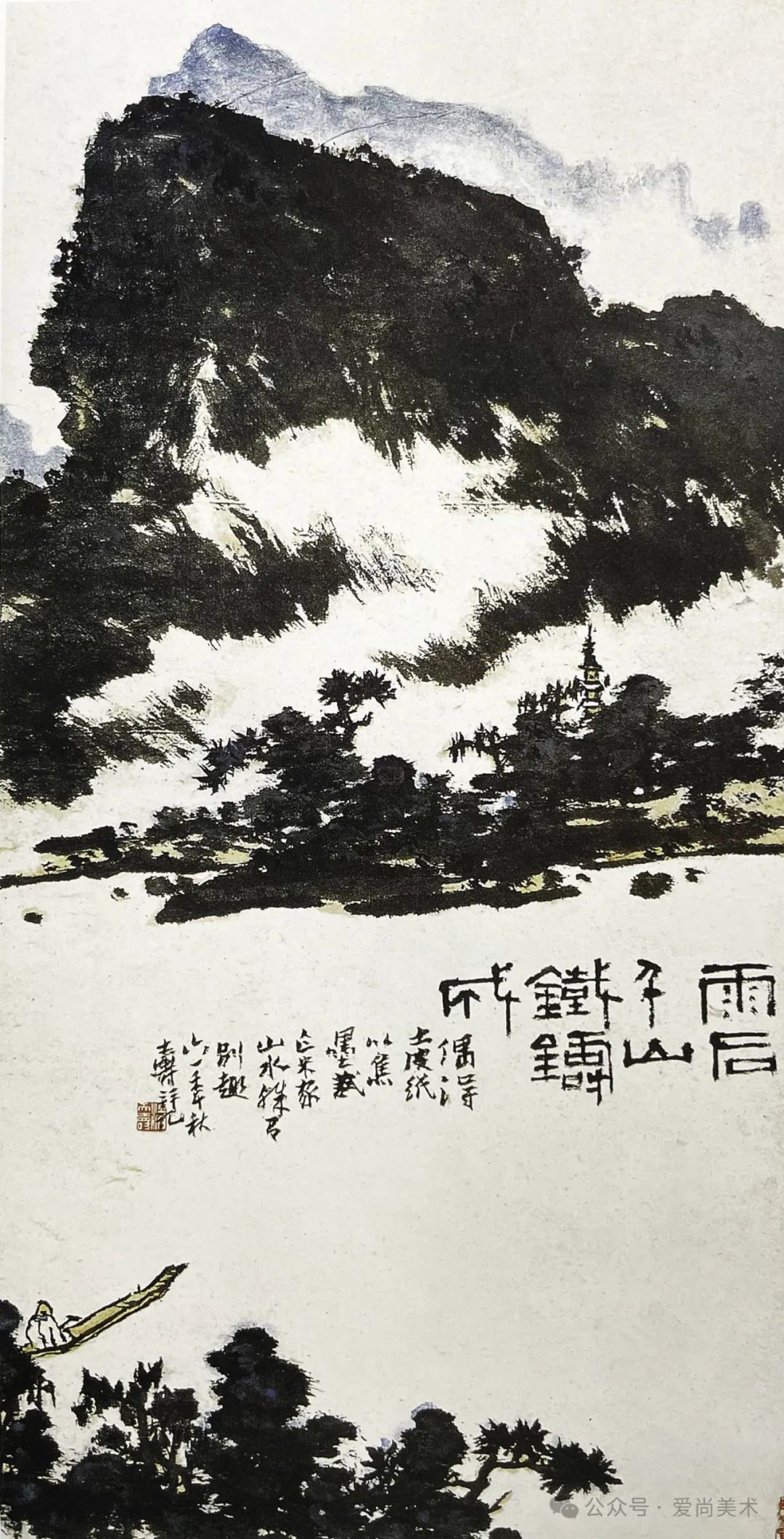

潘天寿《雨后千山铁铸成》

潘天寿《雨后千山铁铸成》

方辉:潘天寿有很多大画是用指墨画的,很有自己的风格,您怎么看?

张志民:很多朋友认为潘老的指墨是他画毛笔画的同时玩的东西,实际上不是的,这也是与他“强其骨”和“一味霸悍”概念相一致的追求。可能潘老认为用中国画的毛笔线条来表达他的审美理念还不太够,所以就用手指头画。实际上,他也是要破一破笔墨中一些比较“熟”和比较“甜”的地方。他用手指头蘸墨画出这种生辣甚至是笨拙的线条,目的是加强他的艺术感染力和线条骨力,也是打破自己习惯的一个方法,是他很智慧、理性又很有创造力的地方。

方辉:我看了一些美术史资料,宋代院体画家除了毛笔,还经常会用芦苇、竹签、布蘸墨画,是不是潘老也是受到这些启发?我记得马远画的《孔子像》就不是用毛笔画的,是用芦苇笔画的。

张志民:可能吧。宋代强调“骨法用笔”,重视用浓墨勾勒结构,强调气势,弱化细碎,会用不同工具勾线,界画就打上尺子画。清代高其佩的指墨画也很精彩,潘老应该是都研究了,但潘老超过了他们。他的指墨是很丰富的,认为粗服乱头形愈美,指墨宜粗不宜细,更要突出写意的精神。

方辉:我在山东艺术学院读山水画硕士的时候,您给我们上课,特别强调了要学习两宋山水的画法。山东艺术学院从黑伯龙、关友声等先生开始就强调要从明代院体上追南宋的这个教学传统。我们临摹了很多李唐之后的院体画,包括马远、夏圭的很多山水小品。您当时说读李唐的《万壑松风图》会感受到大自然中松风的香气和幽静的山谷气氛。但我当时迷恋“元四家”的画,不太喜欢院体画,觉着院体画不好画、也不潇洒,另外也受到一些艺术理论家贬低院体画、推崇文人画观念的影响,认为院体太“匠气”,格调不高。但您当时说过,元代以后的文人画开始“玩”了,缺失了很多中国画优秀的东西,是片面的发展,不应当成中国画的主体。这几年,随着年龄和阅历的改变,我也重点关注了两宋的院体画,感受到了里面的一种从大自然来的大文化的朴厚古雅的精神力量,也知道了那些画家并非后世评价的缺乏文化修养的画匠。甚至他们的文人精神并不亚于文人画家,他们的诗词、哲学及其他方面的修养是很高的——要知道进入画院的考试是全面的考试。当然,院体有其历史局限性,主要是他们要迎合皇帝的趣味去画画,不像文人画家可以自由地从事艺术活动,但他们随意画的文人画也非常好。是底子好,不是简单的娱乐,很高级。

我看到潘老的画里有马远、夏圭的很多东西,长线条、大结构处理得特别好,浓墨和用笔很奔放,诗的意境营造和对大自然的敏锐体验表达得也很强烈,一些抽象的语言处理也比纯文人画高妙得多。

张志民:是的,潘老除了八大山人、石涛,对南宋画也很有研究,他对黄山画派一些画家的符号语言也有所借鉴。我看过他画的一幅题款是“雨后千山铁铸成”的山水画,表现的就是黄宾虹追求的雨后山和夜山的浓黑的意境,非常神秘,非常丰富。当然,用的是院体画的刚健笔法,很整,不是披麻类的皴法,点线面的关系处理得也极佳,小碎白留得很透气。他的构图也很好,敢造险,奇崛生辣的笔墨和大开合的构图结合产生了他个人特有的魅力。他画的雁荡山、小龙湫一角像是从一张大画裁出来的局部,很大气,也有马远、夏圭的构图意识。

方辉:马远、夏圭、梁楷、牧溪的画风曾经对日本绘画造成过重要影响。马、夏的边角构图体现了中国禅宗文化所强调的“不完整性、不完善性才能显现内在的真实性”这一理念。这一画风和理念在日本镰仓时代传到了岛国,“马一角、夏半边”的新章法和审美,没有处理人们所期待的平衡的两翼,也没有强调宏大叙事的主题性,却唤起了大众心中意外的愉悦感,是形式的支离突出了精神性的重要意义。马、夏的这种构图意识对日本佛教寺院的建筑设计也产生了影响,“不对称性”成为后来日本建筑美学的一个重要特征。

在中国,“马一角,夏半边”却被美术史家仅仅解释为南宋半壁江山的残破,没有从现代美学和绘画语言发展的角度来看待和重视。黄宾虹先生晚年特别关注南宋一系的画法,包括继承南宋画风的唐寅。他曾说,唐寅山水画里的墨气细读起来就像古青铜器锈迹斑斑中透出的雅气一样耐人寻味。黄宾虹认为李唐晚年的《长夏江寺图》是活学董源、巨然的典范。自此画江南开创了一个新境界,丘壑经营得特别精彩,不是平铺直叙的构图。潘天寿从日本禅宗画里也吸收了不少现代的构成意识,但没有学习日本受西方写实主义影响的艺术。

张志民:这些问题值得当下许多画家进行反思。我们的一些山水画家还沉溺在旧文人画的情感表述中,没有新的理论思考,要不就是完全否定中国文人画,搞所谓的创新,这都是不好的。董其昌提出了“南北宗”论,有依据,但是不能放大。后来有些理论家过分渲染了“南北宗”,结果把清代带偏了,一味地贬低院体画,把院体画解释为“制作性”和粗老笨拙,“写实有余文人气不足”“刻画外露”等,这都是对绘画和真实的美术史研究不够所导致的。这些推崇文人画的人都忽视了一件事:创作一门艺术首先需要工匠精神,创造者的苦心经营和态度的严肃性是文艺最重要的东西。即使文人写意画、禅宗画也要有这种态度和功力,不能投机取巧。

像春秋战国那些制作得很精美的高古玉,可能用我们现在的工具都制作不了。我们甚至看不出那些玉器是什么纹样、什么器物,但我们感受到了一种味道、一种令我们敬畏的崇高。但是如果非要从里面找出什么内容,就肤浅了。这是一种天人相通的境界,一种像信仰般的虔诚和不计成本、甚至付出生命去完成的艺术。匠人天天投入地去做就不得了,一些玉器可能要花一辈子甚至几辈子才能完成。我们从范宽、李唐、马远、夏圭的画里都能看到这种精神,黄宾虹的画里也有。你刚才说黄宾虹从唐寅的画里看出青铜器斑驳的雅趣,这就是技近乎道的境界,是功力、境界到了才能出现的味道。唐寅把宋代院体画画出了文人的格调,构图和丘壑经营上却又比文人画丰富得多,大的黑白灰、点线面关系处理得也非常好,值得现在的学生学习。黑老(黑伯龙)就是学的唐寅,可惜黑老没有留下著作,如果有,那多好。

方辉:您经常讲山水画不同于花鸟和人物,更要有“揉面”的意识,是不是也指这个?您说,不是有好面和好水就能做出好的面食,还得反复“揉”,面筋道了才好吃。

张志民:是的,两宋的画包括黄宾虹都有这种“揉面”的意识,只有这种精神才能和天地对话,才能画出“内美”的境界。我们从宋画里能感觉到那种大自然里模糊的味道,或者说一种很神秘的东西。我们看大自然,可以从里面找到很多形象,有的像猴子,有的像奔逃的马,实际上什么都没有,是看风景的人想象出来的。黄宾虹在唐寅的画里感受到了青铜器的雅,我们可能从里面感受到的是三星堆的古玉器的肃穆,也可能感受到了别的东西,但山水画就应该是寻找“可控制下的偶然性”,不能死板教条,光按套路画画,要下笨功夫,更要懂得大自然的造化之美。艺术还是要以率真为本色,没有真情至性也不会有真正的艺术风格,人为虚伪的粉饰文化不可能产生震撼人心的艺术,也不可能代表民族的精神。

山水画家对自然的感受力是不能计算的,也是不能定型的,艺术家首先要有一双善于发现的眼睛。有些评论家讲宋画必须是什么,元画必须是什么就有问题了。包括说用元人的笔墨画宋画,为什么不是用元人的画和宋人的画画大自然?我们评论太多了,就束缚住了艺术的精神。大家为什么说元画好?那是因为我们觉得文人画潇洒,喝完酒抹两笔,再题上首诗,很娱乐,很好玩,不像工匠那样辛苦。当然,元画也不是大家理解得那样简单,它也是由宋画过渡过来的,也有宋人严谨的精神,只是被我们忽视了。潘老的画看着简单,其实他的作品是苦心经营和意匠加工出来的,不是仅仅明清以来文人画所能涵盖的。在这一点上,他和黄宾虹是一样重要的,应该引起我们的注意。我们对古人要取长补短地学习,最好从精神层面领悟才好。潘老在那个时代追求这种新的审美和20世纪的时代风气有很大的关系。他已经不再追求旧文人和贵族的审美趣味了,开始表达民族国家的现代概念,也思考了中国画的未来。

方辉:潘天寿说现代的中西绘画都不是古代的写实主义了。他认为现代绘画要体现画家的天才和技巧,西方绘画是从文史、光学、色彩、心理方面深入;中国绘画是从文史、金石、书法和诗词深入。他强调20世纪世界文化语境下独立民族国家精神的表达。潘天寿强调民族文化特征,从全球化的语境里看到了自己民族文化的特色以及对未来世界文化的意义,所以他受到了今人的尊重。但这一点以前却被我们错误地当作了传统延续的概念,而被误读了。今天,感谢张老师给我们做的深入讲解。

张志民:能宏观地来理解潘老的艺术,意义重大。这些问题非常好,要改变一些旧的认识,我们的时代才会进步。

(来源:《爱尚美术》)

画家简介

张志民,号张大石头,1956年2月生于山东阳信。山东艺术学院原院长、教授、硕士研究生导师、博士研究生导师,中国美术家协会原理事、中国画艺委会委员,山东省政协第十一届常委、省政协教科文卫体主任,山东省文学艺术界联合会原副主席,山东省美术家协会名誉主席,中国画学会副会长,中国国家画院研究员,中国国家画院张志民工作室导师,中国长城书画院副院长,山东画院艺术顾问,全国优秀教师,山东省首批齐鲁文化名家,山东省国际文化交流中心副理事长,第六届山东省高等学校教学名师,第三届山东省优秀研究生指导教师,教育部高等学校艺术类专业教学指导委员会及美术分委会委员,全国艺术专业学位研究生教育指导委员会美术与艺术设计分委会委员,澳大利亚格里菲斯大学、澳门科技大学、山东师范大学博士研究生导师,对外经济贸易大学客座教授。

方辉,山东莱州人。中国艺术研究院龙瑞先生美术学博士,山东省艺术研究院美术研究所所长、副研究馆员,硕士研究生导师,中国艺术研究院艺术培训中心山水画导师,浙江黄宾虹画院副院长,济南大学客座教授,山东省美术家协会理事。