丁乙,一个典型的上海人,一个过度的极简主义者。

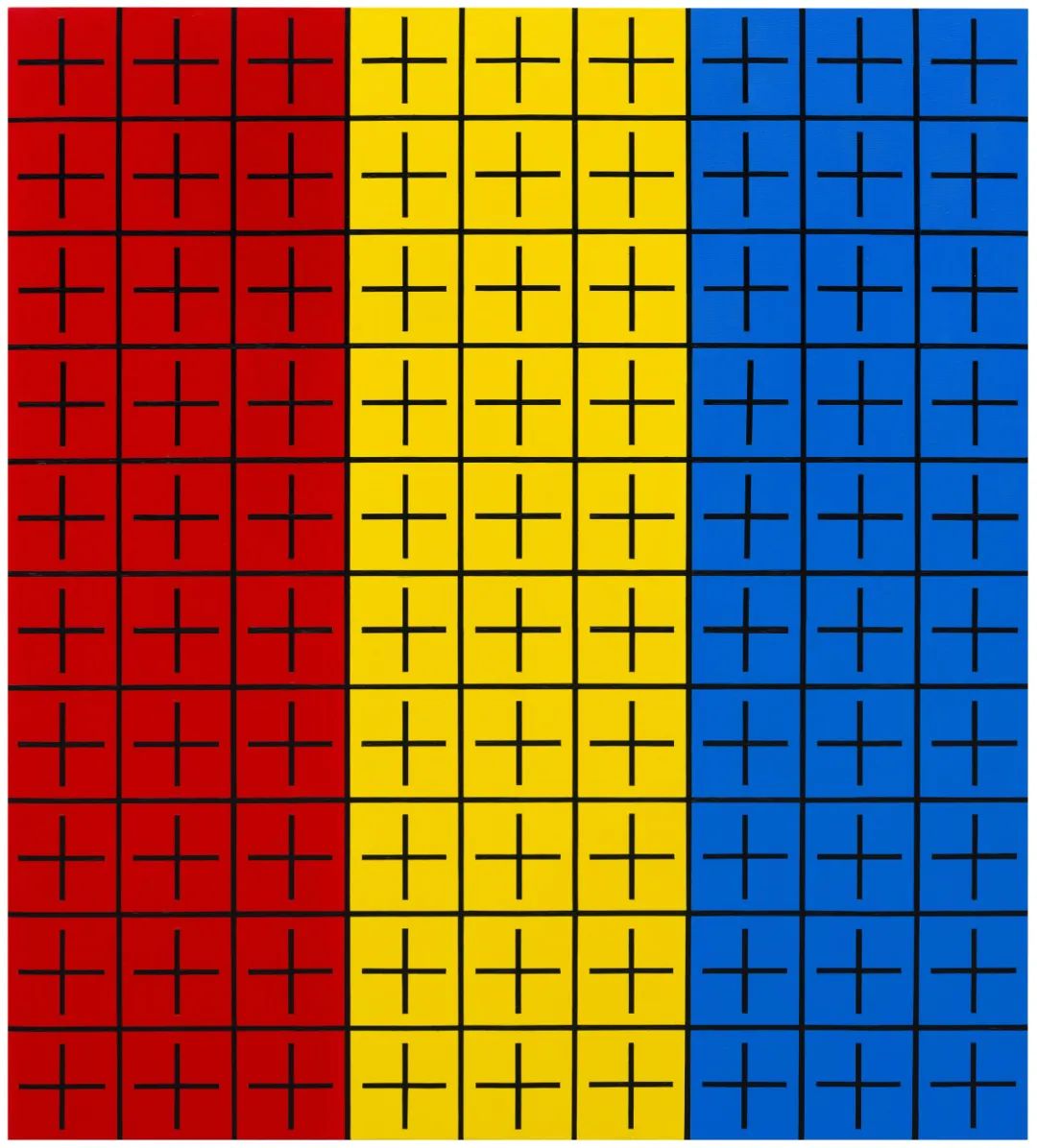

他的绘画元素是极简的,两条线交叉,“十”或者“X”字,然后以不同的颜色填充这个符号。按照不同的组合和变化,以四方连续的方式构成了整个画面。连作品题目都是“十示”+年代编码。

他连自己的名字都要改成笔画最少的,“丁乙”,仅仅三画。

丁乙是个智慧型的艺术家。他身上有着对于艺术家的另一种想象:坚定、理性、严谨。从年轻的时候,丁乙就坚定地要成为艺术家。哪怕他的画当时没人看得懂,也一直坚持在纯艺术创作,在一个个“十”和“X”字中不断反思、求变、自我营造,最终构建出中国抽象艺术的一座高峰。

他的人生准则是:艺术家需要学会的第一件事就是坚定。不管外界如何评价,你画的、做的,你要相信那是对的。

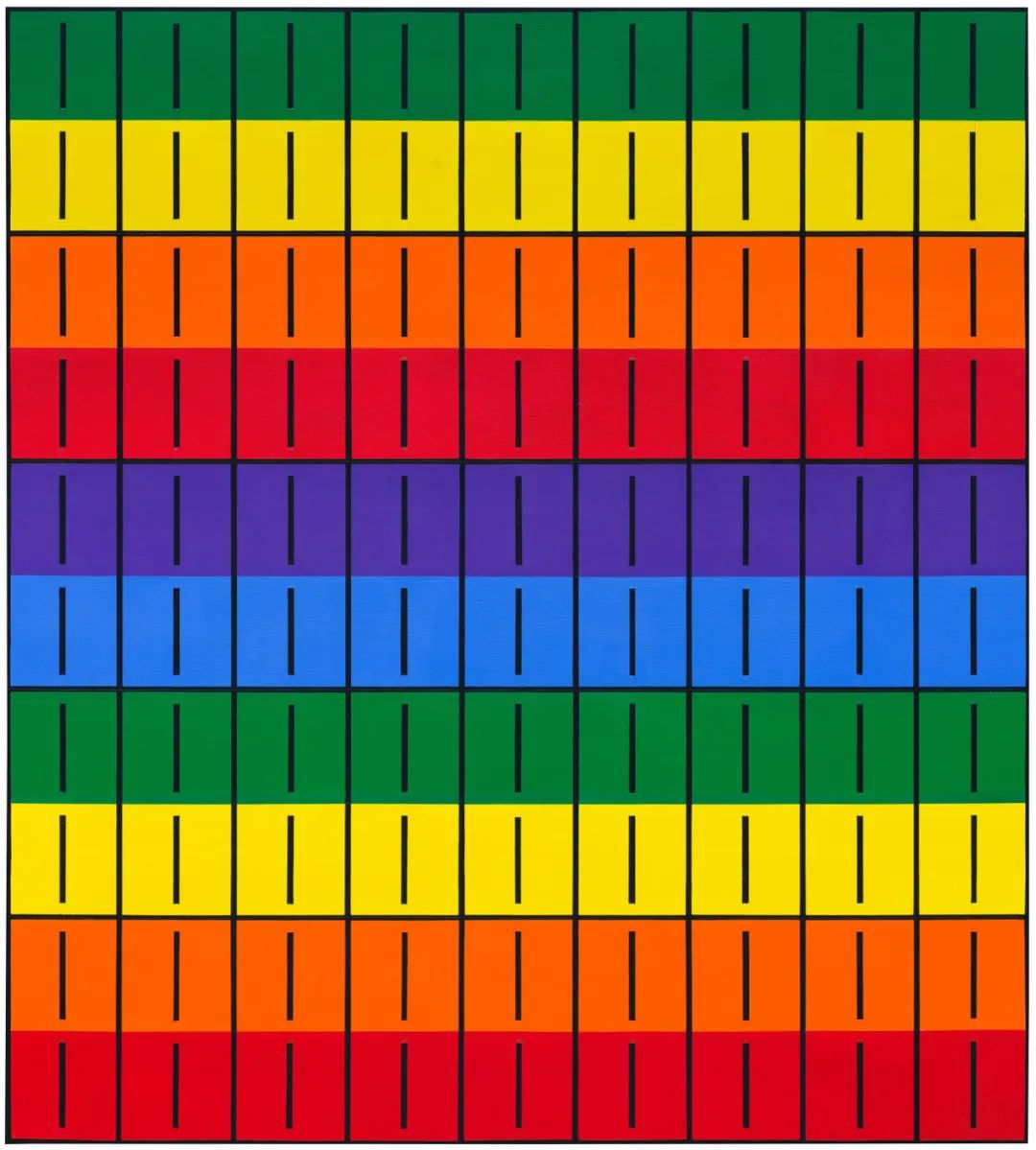

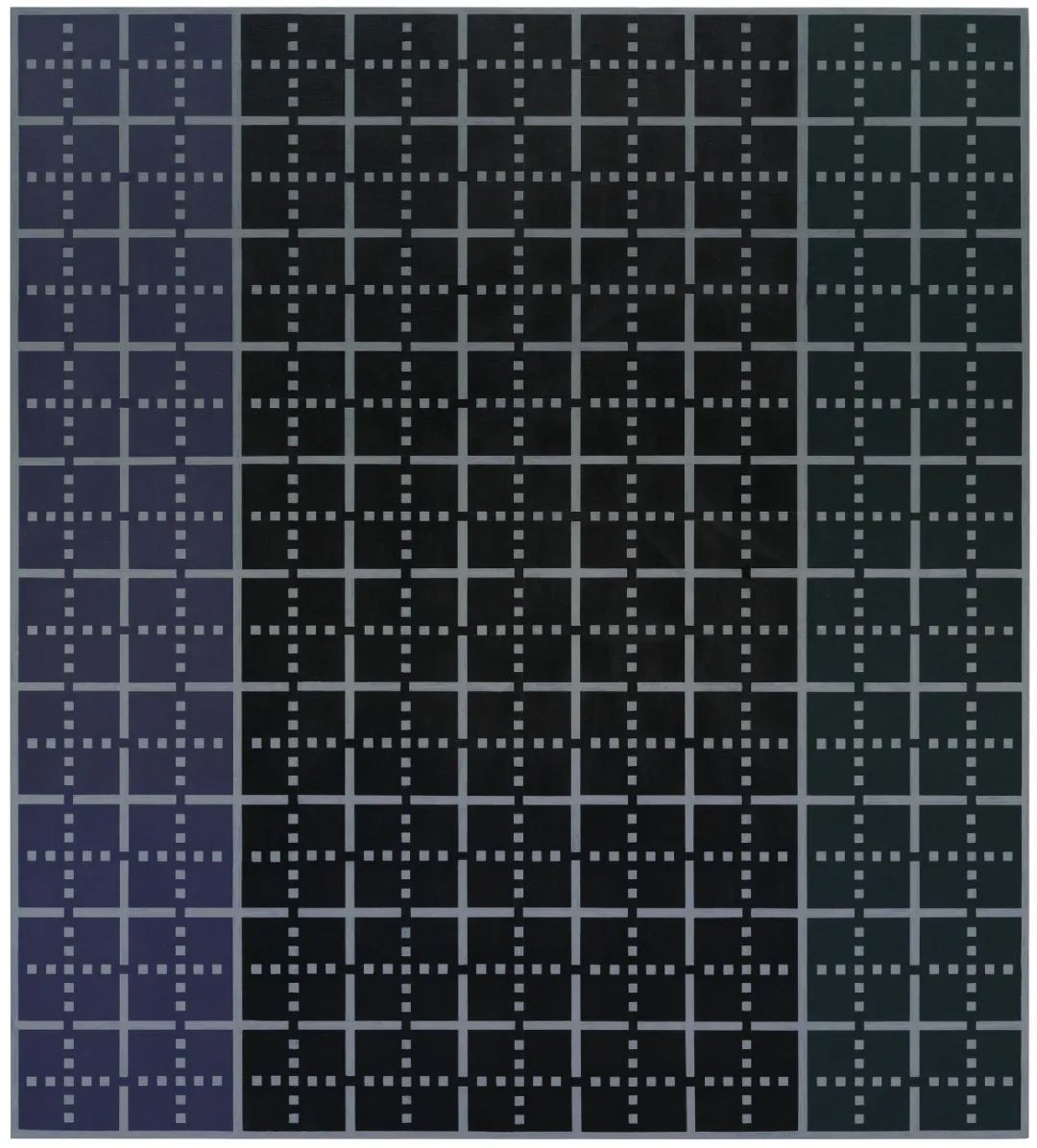

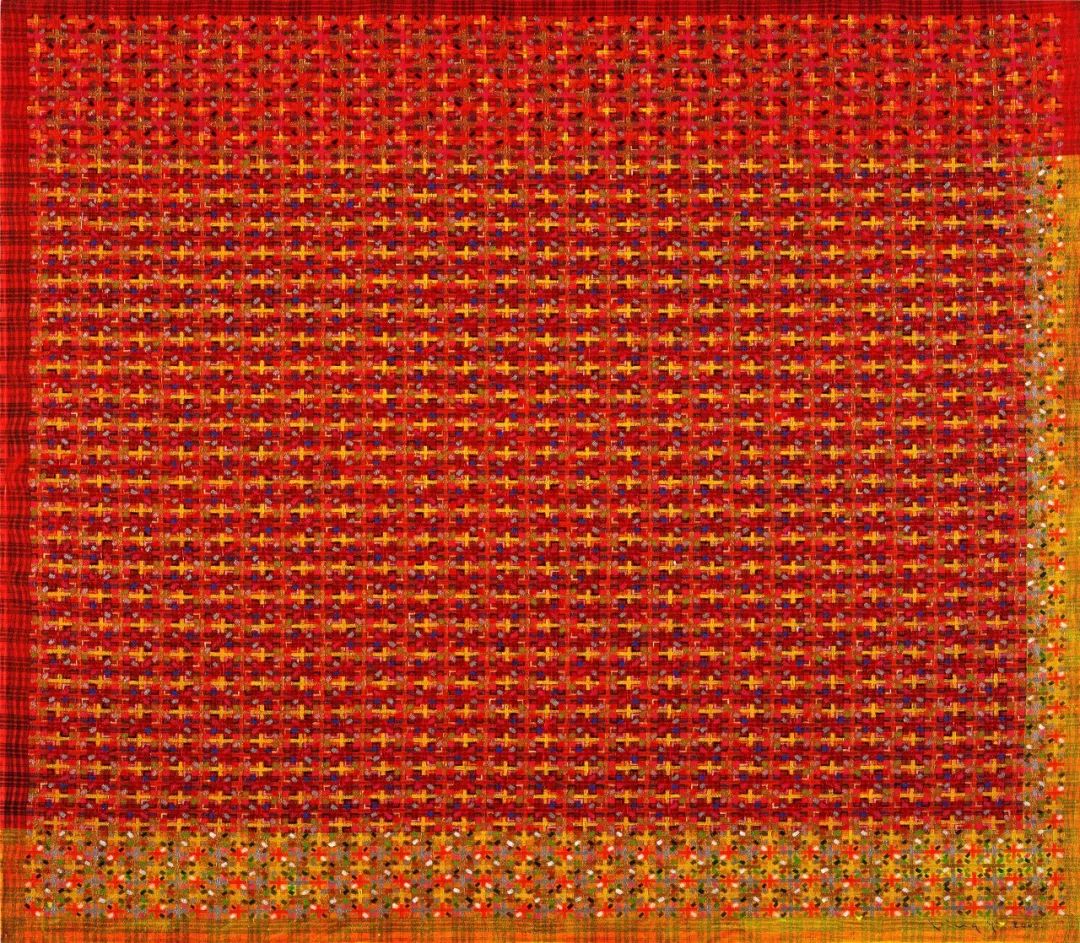

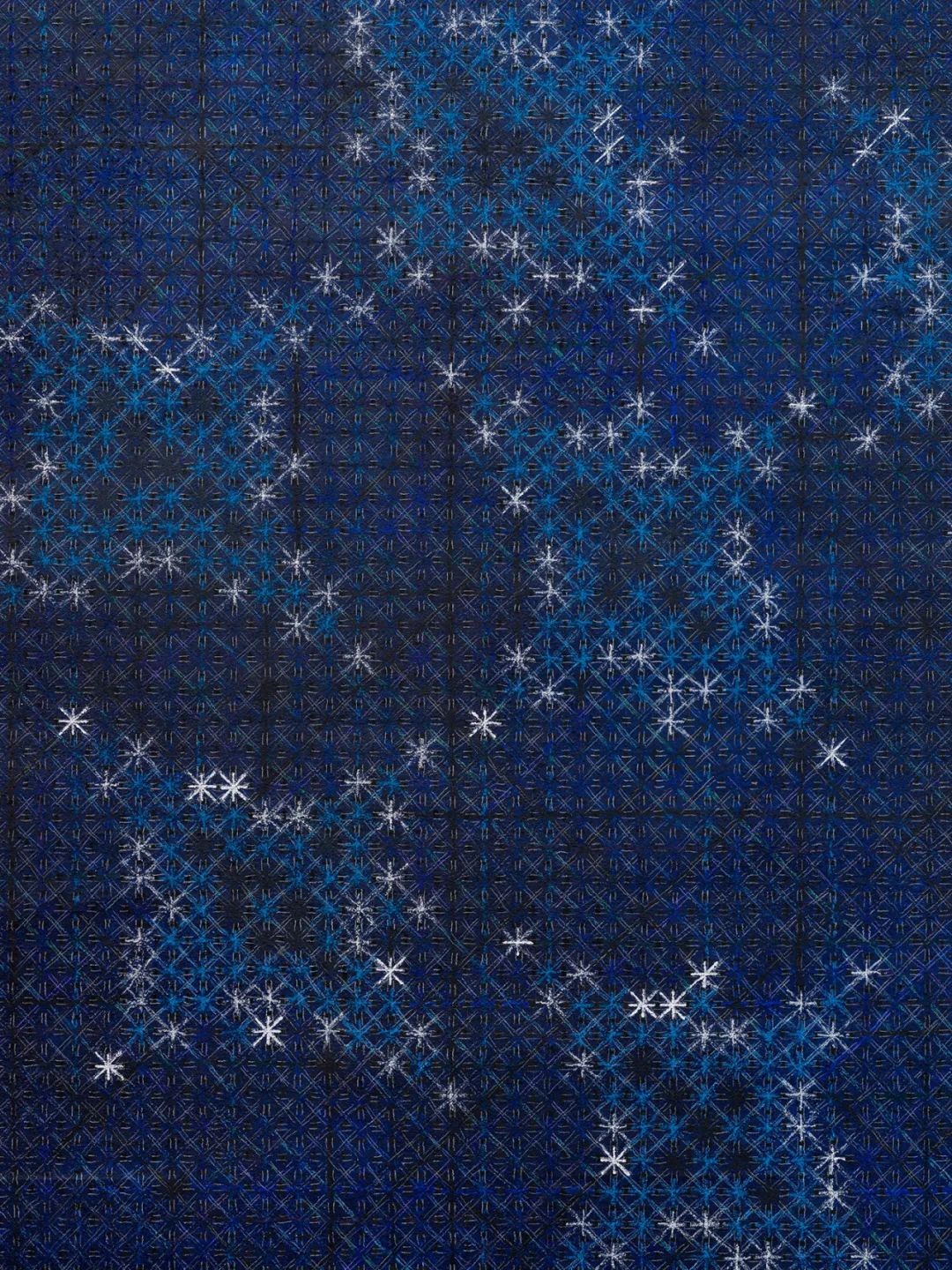

丁乙《十示 II》

布面丙烯,200cm×180cm,1988年

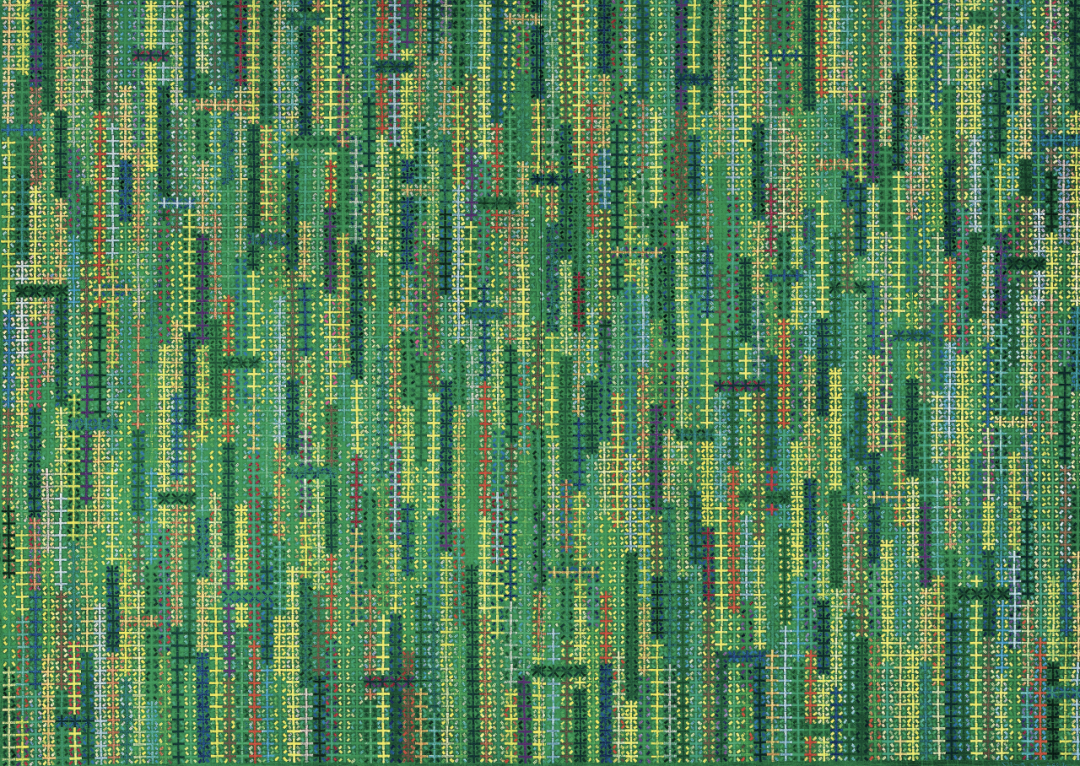

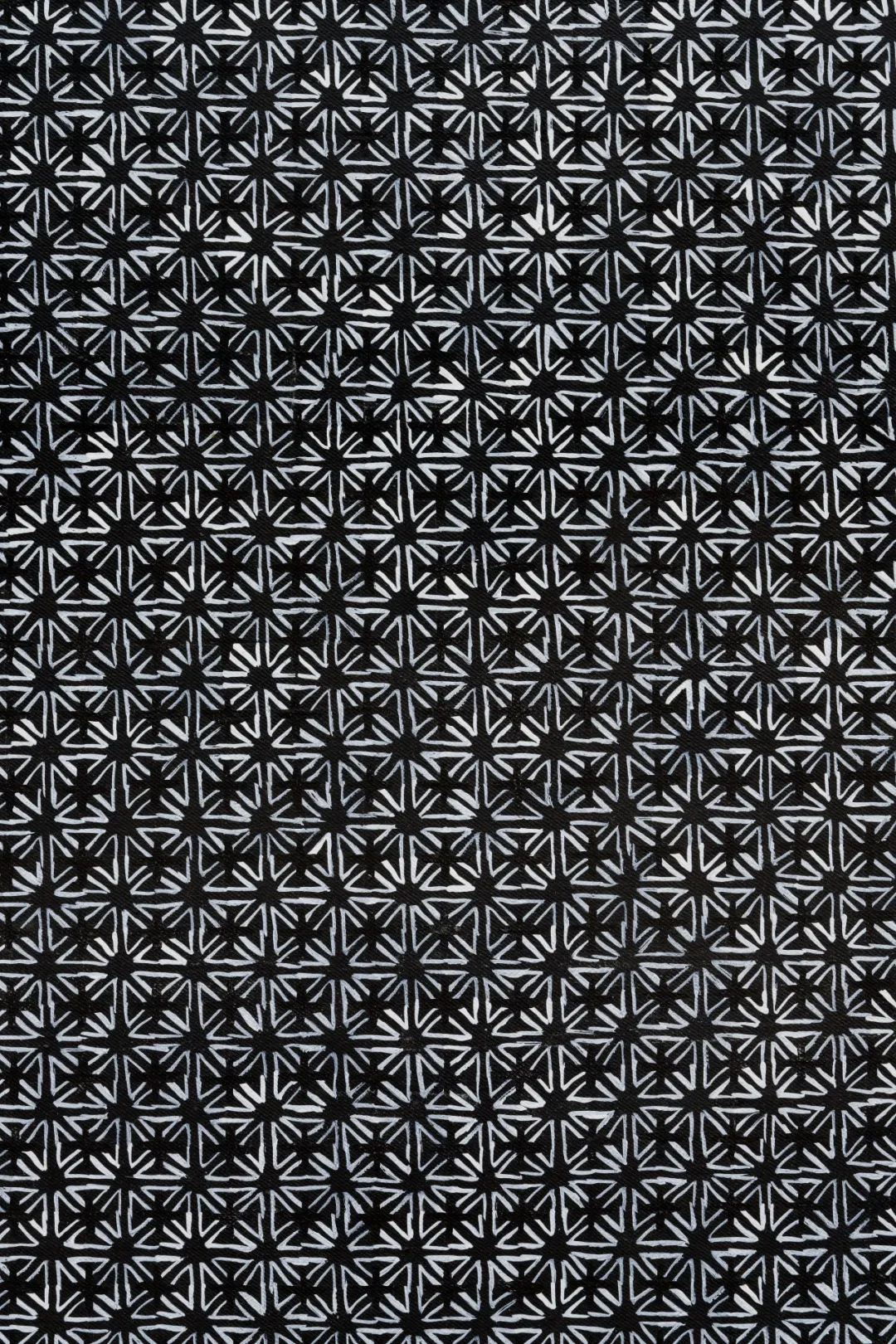

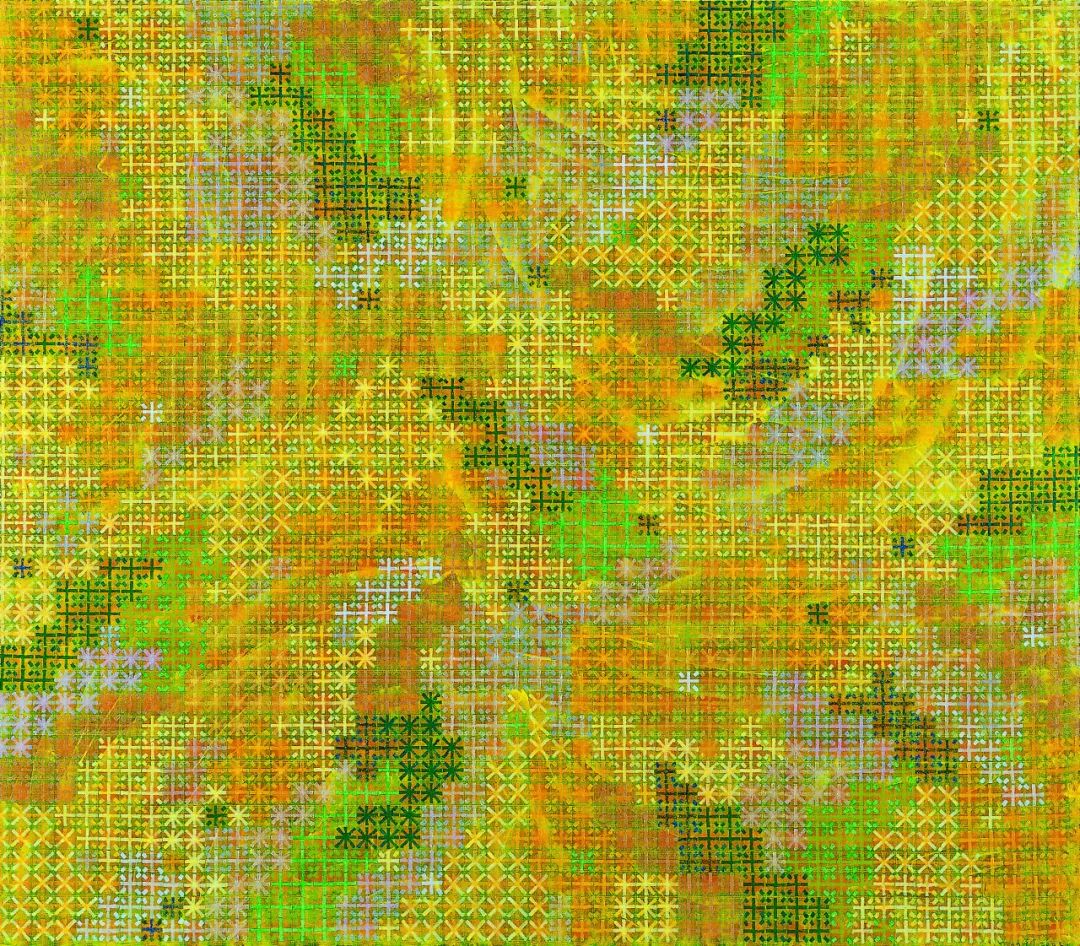

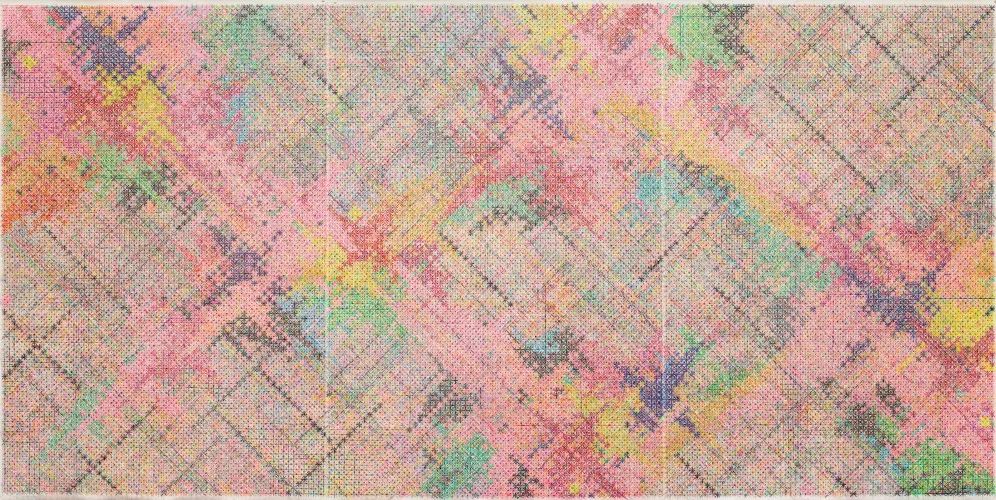

丁乙《十示2002-2》

成品布面丙烯,200cm×280cm,2002年

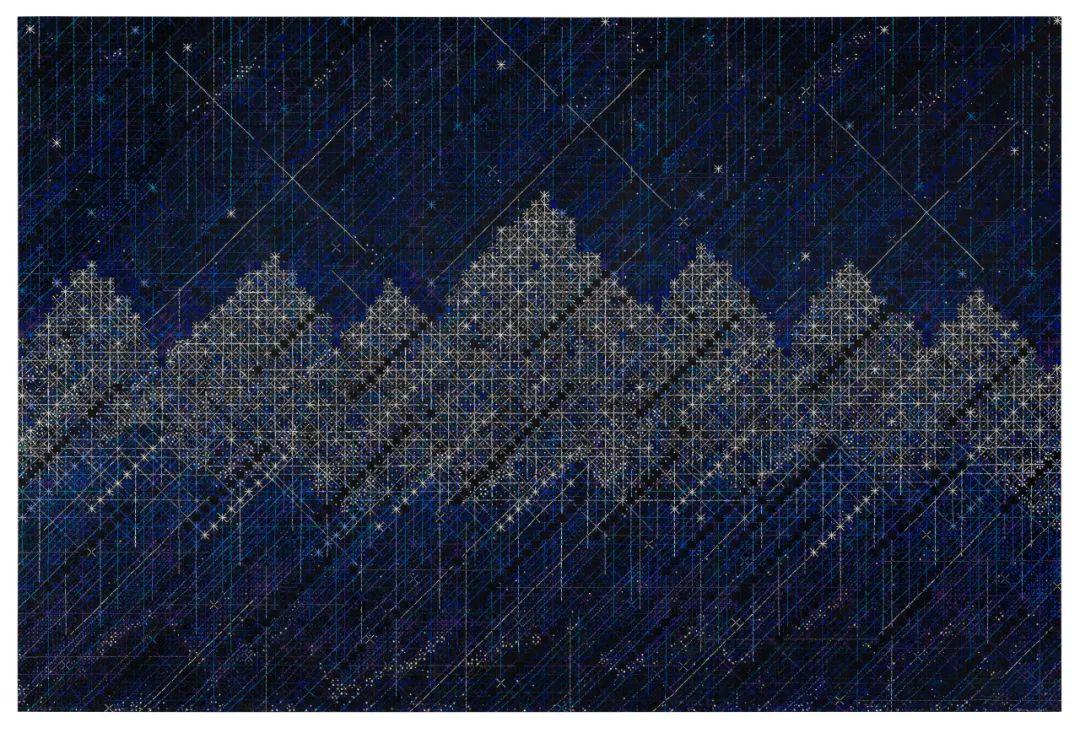

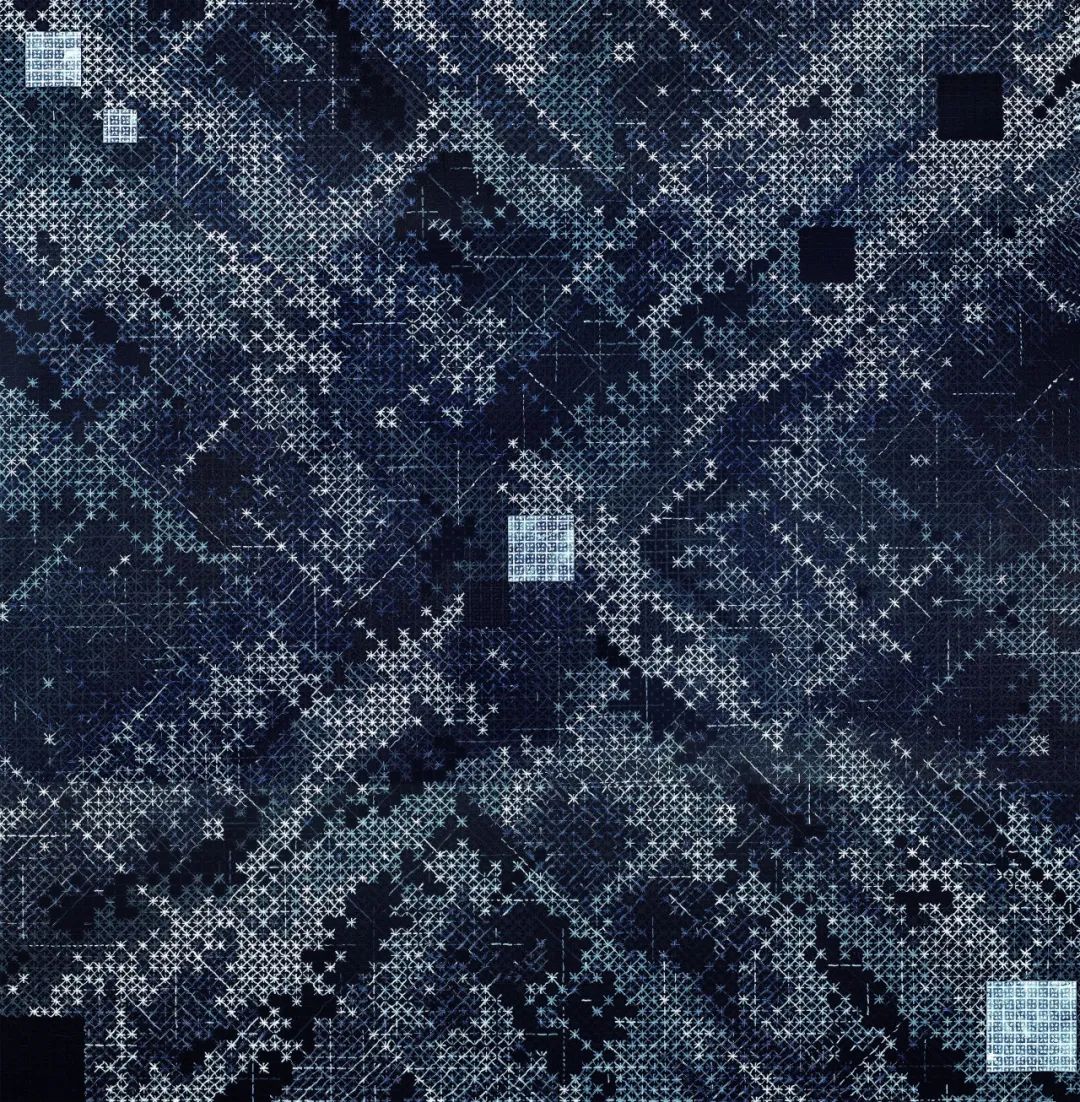

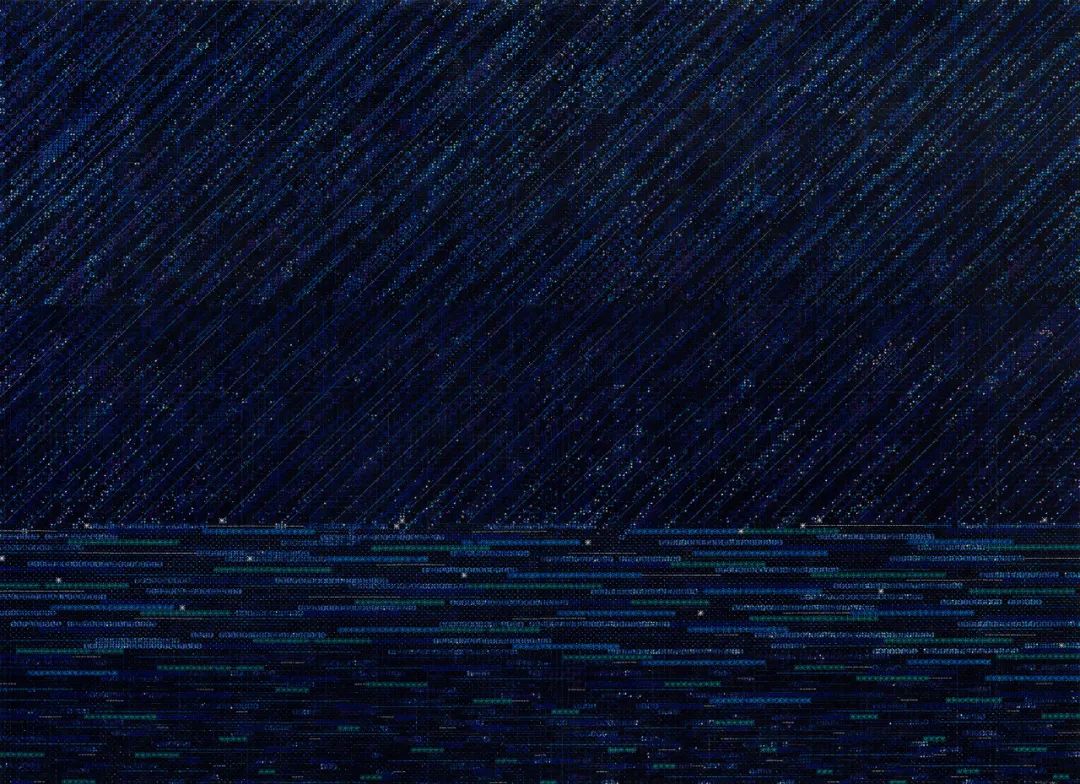

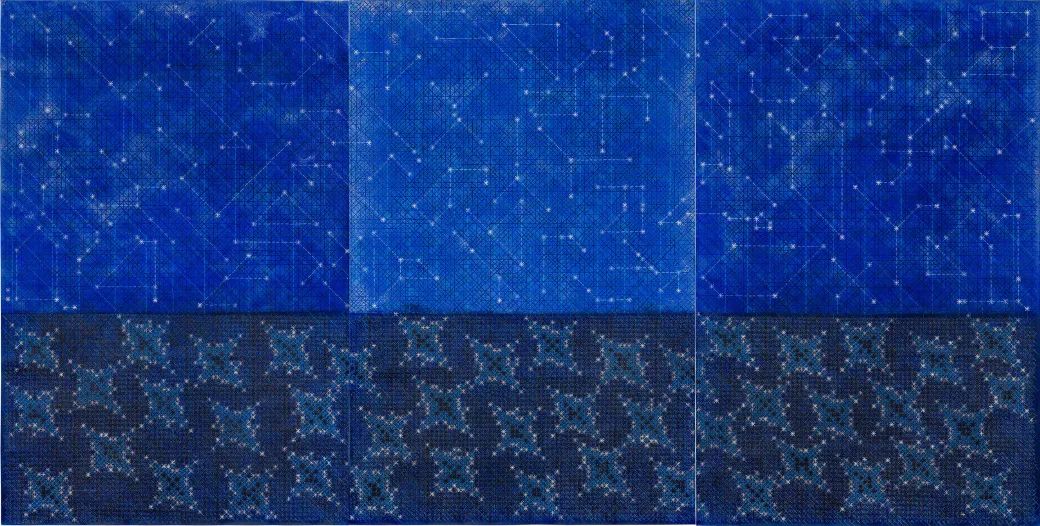

丁乙《十示2022-4》

椴木板上丙烯木刻,240cm×360cm,2022年

本次对话是就丁乙已经画了36年的“十示”系列,艺术与时代的关系,个人足迹与艺术旅程,以及他在艺术创作之外的上海Art Deco(装饰艺术)家具收藏,展开的新一轮对话。

丁乙的人生目标是什么?这在他10多岁时已经明确,他要成为一个艺术家,而且,20世纪80年代在艺术生涯之初,他给自己的定位是:理性主义抽象艺术家。1988年,他以三张“十示”作品,启程了自己的抽象艺术之路。

采访者:你什么时候明确自己是要做一个艺术家的?

丁乙:很早,20世纪70年代,我上初中的时候。当时我想过这样一个问题:我到底要做什么?但那时艺术家的样板,就是画铁皮宣传画、连环画的画家,还有电影院的美工。小时候我家对面是一个文化馆,张贴的电影海报都是手绘的,我经常看着他们站在脚手架上画宣传画,一站就是很久,沉醉其中。

这让我很着迷,也让我有了唯一的梦想,就是成为一个画家。

20世纪80年代,丁乙(左一)和同学在上海大学美术学院校园里

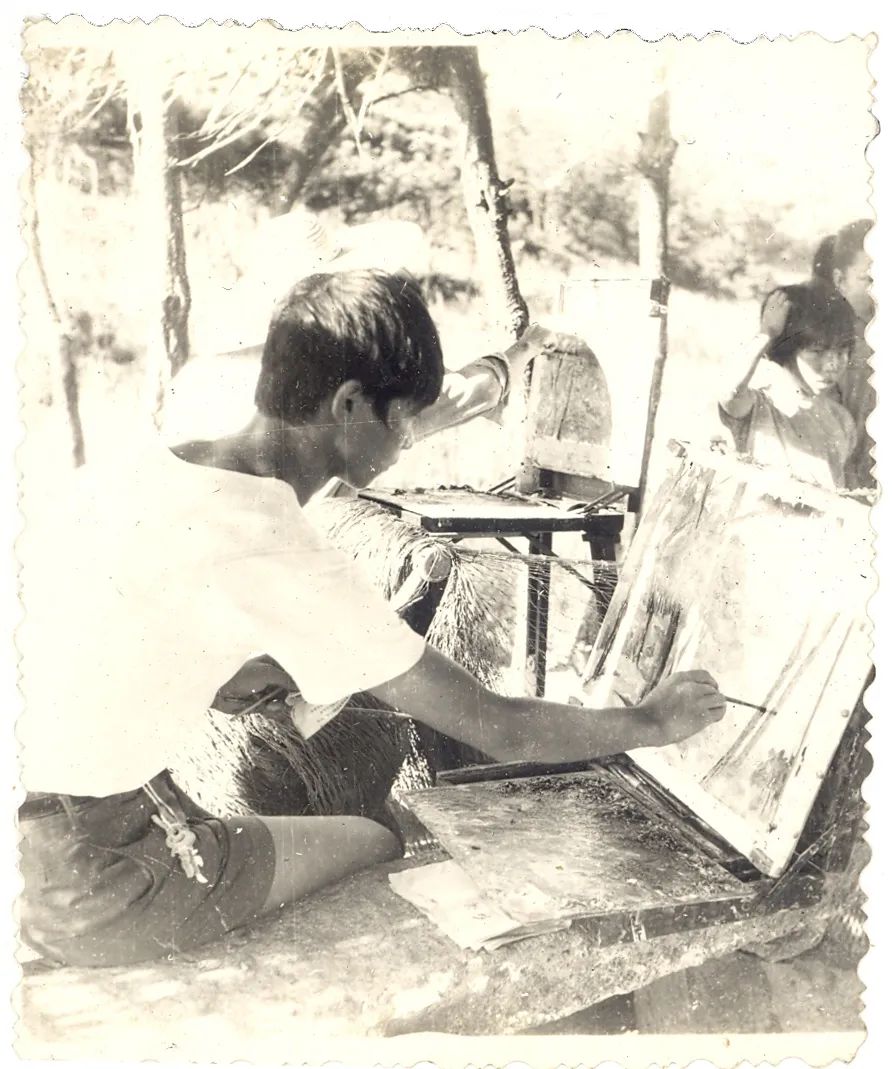

1982年,丁乙在普陀山写生

采访者:人的梦想,一般会随着成长而改变,你一直没有过其他想法吗?

丁乙:没有。从那以后,我实际上再也没有其他的梦想,没有想过要做其他的职业,我就觉得是艺术家了。所以我在历程里面所有的选择,都是围绕着做艺术家来选择的。

1980年,高考恢复后的第三年,当时可以报考的艺术专业非常少。我最想考的其实是油画专业,但当时大概只有上海大学美术学院开设了油画专业,太难考了,所以只能“曲线救国”。我高中毕业去了上海工艺美术学校学装潢设计,那是一个中专学校。

毕业之后,我在上海玩具厂做了三年的包装设计工作。但我很清楚我的梦想还是要做艺术家,唯一的办法是再考。后来我终于考到上大美院。毕业以后,我的同学基本都进了出版社,但我要做艺术家,需要大量的时间,我得选一个既能保障我的生活,又能有大量时间创作的工作。正好我原来毕业的上海工艺美术学校领导问我,要不要回学校任教。于是我回到了那个学校,作为助教一待就是16年。

丁乙《英雄主义》

布面油画,78.5cm×95cm,1983年

丁乙《草图13件》

纸上丙烯、铅笔,多种尺寸,1987年-1989年

丁乙在“中国现代艺术展”现场,身后是两件参展作品《十示III》和《十示 I》,中国美术馆,北京,1989年

采访者:你一开始就确立了要用抽象的语言来创作吗?

丁乙:我从1988年三件“十示”作品就已经明确了,我要从理性主义抽象开始。

“85新潮美术”时期,我正值学生时代,也有一些参与实践,比如行为艺术,也尝试过早期的抽象绘画。实际上这个时期的中国艺术创作,整体比较具有宣泄性和表现性,即便是抽象也倾向于意象。在这个背景下,我也在思考自己的道路该怎么走。

我在1987年初准备了一系列草图,到了1988年1月,画面就开始出现了“十”字。这并不是无缘无故或偶然画上的,它是一个简单的符号,没有任何含义,规避了所谓的人文和政治这些东西,包括意象性的联想,让艺术回到最纯粹的状态。第一件作品的颜色是红黄蓝三原色,第二件作品是七色光谱,这在今天看来是一种宣言,就是“我要回到艺术的原点”。

丁乙《十示 I》

布面丙烯,200cm×180cm,1988年

丁乙《十示 III》

布面丙烯,200cm×180cm,1988年

采访者:但当时并不被主流艺术界看好,是吧?

丁乙:的确。这样的作品画出来以后,周围的同学、老师都不太认可,觉得不像绘画。我创作完成后拿到楼下去晾、去拍照,邻居会围上来看,以为我是个花布设计师,指指点点说设计得好看。

丁乙《十示1992-17》

布面丙烯,200cm×240cm,1992年

丁乙《十示1992-17》细节

布面丙烯,200cm×240cm,1992年

1993年丁乙在威尼斯双年展现场,身后是其参展作品之一《十示 1992-18》

其实丁乙很幸运,他于20世纪90年代就开始赢得主流世界青睐,逐渐成为艺术界公认的大艺术家。

不过他仍用“长跑型选手”形容自己。三十多年里,他将自己投入极高强度的工作中,至今充满激情。当身体不可忍受时,艺术或许就有了革新的动力。

采访者:36年了,你一直在一寸一寸的格子内部画“十”字,这是一种怎样的体验?

丁乙:其乐无穷!在格子和粗细虚实线条的限制内,就需要找出技巧,让生机在一格一格内出现,不停地演变,要想办法不画死。每上一层颜色,线条走到第一层、第二层、第三层、第四层,效果都不一样。就像挖隧道的工人,不知道挖到哪里才会看到天空,但是就要每天不断挖掘。

丁乙在西岸工作室,2022年 摄影:王闻龙

丁乙在西岸工作室,2023年 摄影:周赛兰

采访者:对观众来说,可能你的绘画有一种迷惑性,但似乎一旦知道了“十”,会不会就好像瞬间手握密码一般掌握了你的作品构成?

丁乙:“十”其实只是笔触,就像塞尚喜欢用斜笔触,梵高喜欢用短促的线条,是一个不变的“常数”。最初我用这样一个符号是为了避免联想与所谓的叙事性。我把它看成是一种笔触的习惯,或者是组织画面的一种手法而已,由笔触构建的整体性,才是真正的意义所在。

丁乙《十示2011-6》

布面丙烯,300cm×300cm,2011年

我所有工作起头的方法全是很理性的,对吧?所有的单元都是在格子里面。但我用两种方法来缓解这种所谓的绝对理性:一是不做草图,它的生发是偶然性的;二是它有一个总体的色调,但是它很多的细部有更多的随意性。这样下来,画面能够呼吸,能够有新的生命力。

我的这些作品是没有焦点的,所以观众很难一下子掌握它或者看完它。因为看不完,视点就很容易从一个点跳跃到另一个点上,并蔓延开,所以作品看起来会是呈现出一种闪烁的、波动的状态。

采访者:你有好多年不画荧光了吧?

丁乙:荧光后来基本上都在颜色的底里面,隐藏到过去的历史中间了。但最近两年用蓝色荧光比较多。

我的“荧光色时期”里没有一张蓝色的画,因为觉得蓝色荧光不够亮,所以当时是弃用的。而最近因为画黑夜、天空、大海,然后就觉得这个蓝荧光够亮了,所以现在用了很多荧光的蓝色。

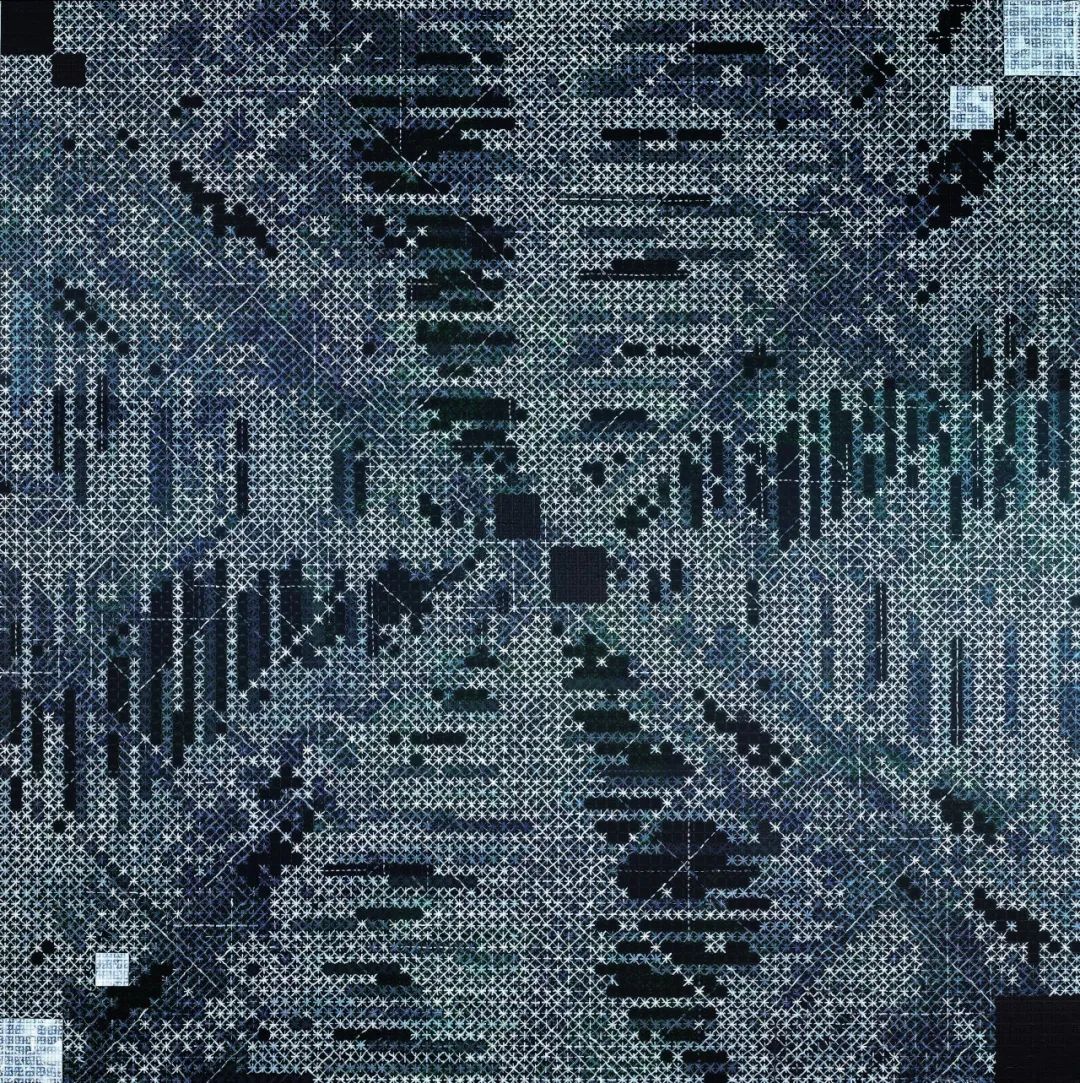

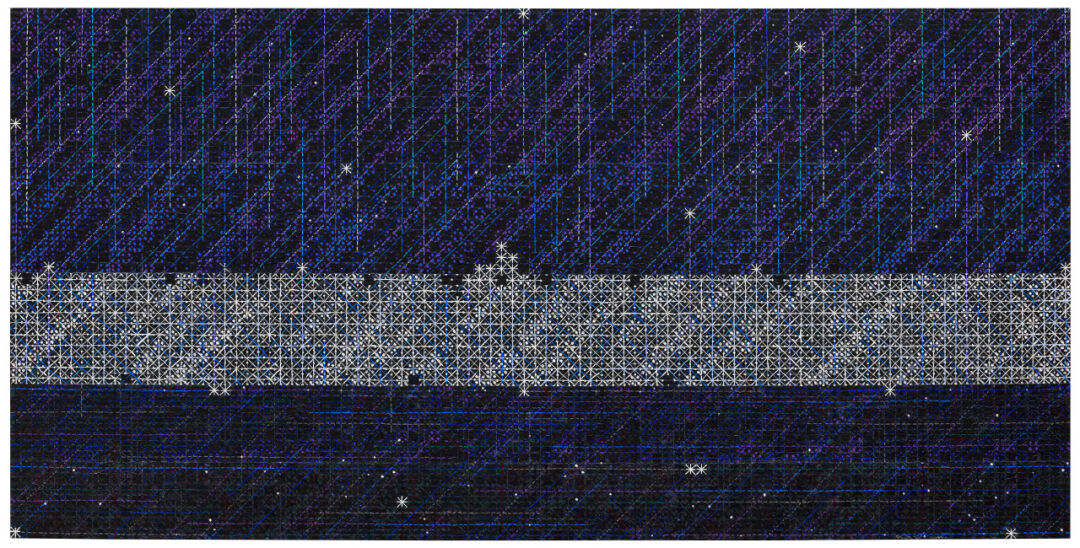

丁乙《十示2022-16》

椴木板上丙烯木刻,360cm×480cm,2022年

采访者:荧光特别伤眼睛,而且你这种工作量其实对视力特别不好,你现在眼睛还行吗?

丁乙:所以我的眼睛是一直有问题的,但是眼睛的问题会带来你创作中的技术革新。很多东西并不是非黑即白,它是会转换的。因为眼睛不好,你就要用新的方法,比如我后来就开始用长线。原来都是很短的线用方笔去抠的,画画时跟画面的距离就始终保持着二十公分、三十公分,它对眼睛很伤害。

这个眼睛不能持续了,你肯定要改变,后来我就先是调整成画黑白色调的,再后来又改变成用长线。画长线的时候,你的头、你的眼睛就跟着线走了,它就调整了原来那种姿势。

丁乙的创作,伴随着中国当代艺术的变化发展,也伴随着上海这座巨型都市的时代变迁而不断更新。

他在过去的30多年间也用自己的方式见证了上海的建设速度和消费速度,描绘了一幅幅属于他的城市地图,凝聚了对当代社会和艺术创作的切身体验。

采访者:你认为艺术的本质是什么?

丁乙:对我来说肯定是找到了某种方向,这个方向是你的语言,是你的阐述。在这里面,你说出了什么是最重要的,你表达了一种先见之明。

采访者:许多人都说,你的“十”字背后隐藏着上海的发展,荧光的元素就像城市化的喧闹。是这样吗?

丁乙:2008年,我在德国科隆做过一个个展,几个观众都问我相同的问题,为什么要把颜色画得这么亮?我很奇怪为什么我自己没有感觉到。晚上在科隆街道上漫步,发现只有教堂和一些橱窗晚上是亮着的,城市最终归于安静。

而我们在上海不是这样的。过去从外滩下高架,有一个“上海第一弯”,下去的一瞬间能感受到浦东浦西两边扑面而来的强烈的灯光。其实我也感觉到一种强烈的游客的外来感,它并不是为老百姓存在的。我也差不多花了12年的时间(1998年到2010年)画荧光色,那12年也是上海城市化建设最厉害的一个阶段。

前20年的城市变化,上海变成了某种样板,无论是灯光工程还是夜间的办公楼。上海实际上是学了纽约,但是用了一种非常上海人的方式。外滩陆家嘴所有的办公楼,晚上10点之前必须开着灯,但是实际上没有开,他们在窗户的窗帘上放了一根日光灯代替。

全国各地向上海学,它变成了一种模式,一个城市繁华的模式。昆山像是小上海,模仿上海,但是规模小很多,很多地方都有这种现象,原本的城市特征消失了。

实际上到了荧光色后期,对我来说也是开始有反思的。学界也有很多反思,关于城市化的进程,千城一面。

丁乙《十示 2000-8》

成品布面丙烯,140cm×160cm,2000年

丁乙《十示2003-6》

成品布面丙烯,140cm×160cm,2003年

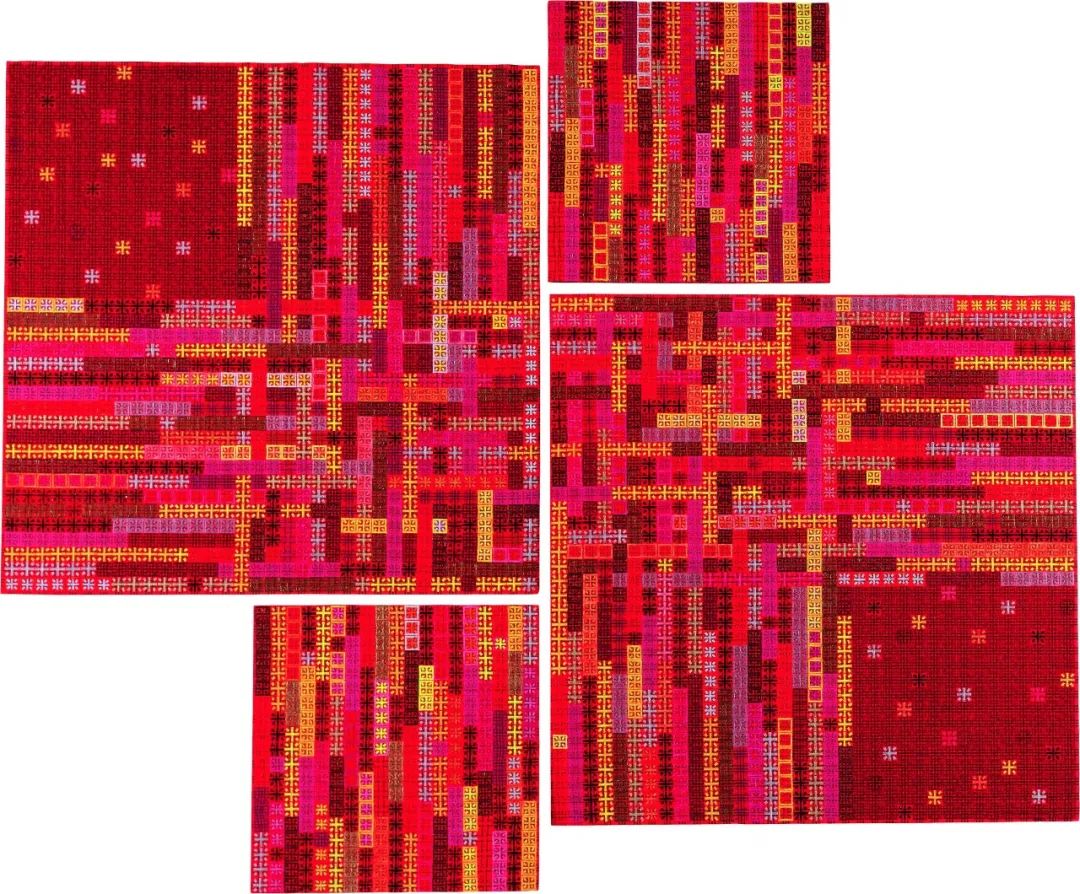

丁乙《十示2008-22》

成品布面丙烯,150cm×150cm×2、80cm×80cm×2,2008年

丁乙《十示2011-7》

布面丙烯,300cm×300cm,2011年

采访者:你曾经提过,在绘画中寻找新的时代精神,与社会巨大的转型有关。你现阶段对此的看法是什么?

丁乙:我大概总结了我作品的三个阶段:平视、俯视、仰视。实际上仰视也回应了某种时代性,这个时代性可能更加宏观。当代艺术要进入到西方的平台,和他们为伍,但是随着这种频繁的打交道,视野也在不断扩大,对于世界的认知也在不断扩张。

不仅仅是西方最近200年的繁荣,还有繁荣背后更多厉害的文明,我们需要去探寻,获得新的经验。这个问题也使得我去更多其他的地区旅行,了解不同的文明和文化。

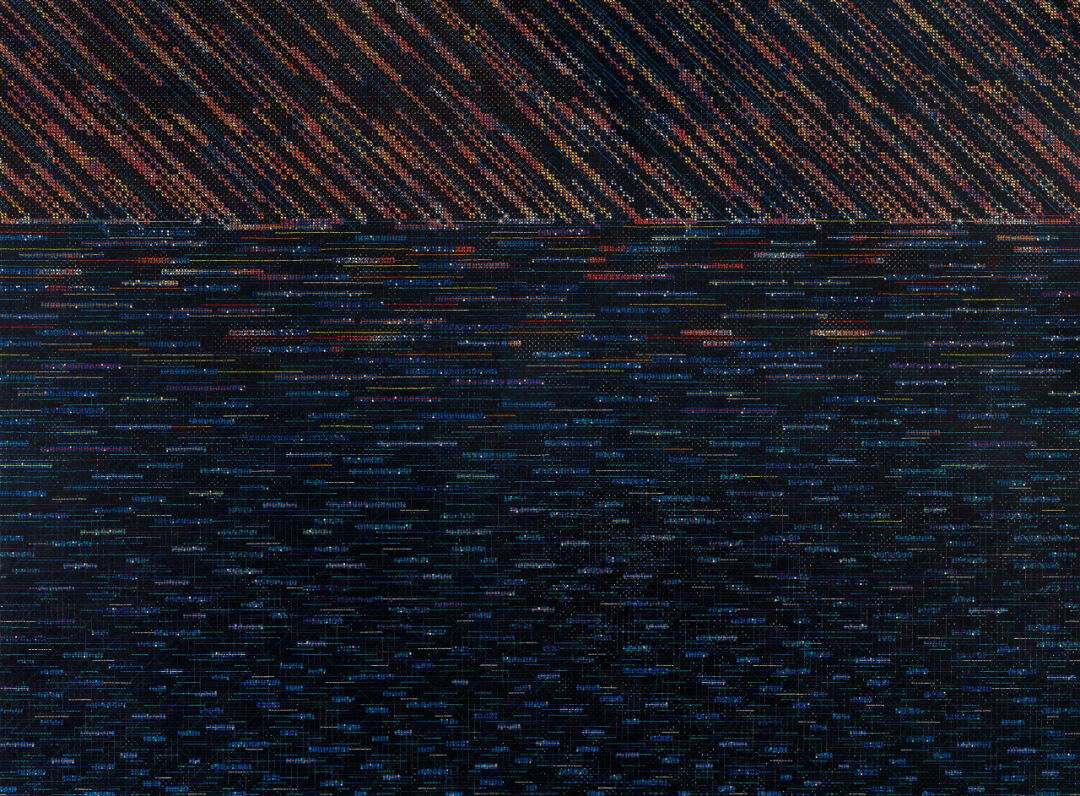

丁乙《十示2017-B4》

宣纸上粉笔、木炭、色粉,350cm×702cm,2017年

丁乙《十示2018-2》

布面丙烯,366cm×726cm,2018年

丁乙《十示 2023-B3》

多层宣纸上矿物颜料、色粉、木炭、丙烯及铅笔,350cm×720cm,2023年

去欧洲很多次之后,我开始比较关注第三世界国家,比如东南亚、阿拉伯、非洲、南美洲的一些地方,在那里你会看到另外一种活力,哪怕是“很土”的一些做事方式,但它隐藏着生长的活力。

同时那些土地上也有很多古迹和博物馆,尽管它们普遍存在着“未完善”的状态,但它会激发你想到很多关于这个世界、关于社会的问题。

你会想未来能怎样,也关联着你的创作的未来是什么。你需要不断地调整自己所谓的视野,让这个视野更加的通透、更加的宽敞,你才能够想得更远,才能画得更大。

丁乙近年在西藏“十方”与青岛“流动的无限”两个展览中的作品,相比过往绝对的理性抽象,其中显现的更加易于企及的感性流露,暴露了丁乙对另一片领域的探望。

对这样一步,丁乙自己认为“尚在实验中”。

采访者:你的创作风格会根据不同的地貌环境进行转变,变迁和旅程也是你创作的重要灵感吧?

丁乙:实际上是打开视野的一种方式。比如我对南美洲一直抱有很大的好奇心。

采访者:去两回古巴跟你爱好雪茄也有关系吧?

丁乙:当然雪茄是我的爱好,但在古巴也看了很多东西。古巴曾经留下来的建筑,葡萄牙式的、西班牙式的老爷车,好些东西可以让你回到某种历史状态,让你觉得20世纪20年代、30年代的古巴是多么的逍遥、多么的快乐、多么的繁荣,但是这一切都翻过去了。所以我去年在宁波美术馆和华茂艺术教育博物馆,两个美术馆联合举办的展览由四个章节组成,有一个章节讲的是我近10多年的旅行。

这10多年的旅行中,我基本都带着速写本,晚上在酒店没事干,就会在小小的速写本上画画。这些东西经过多年的积累,可能有三四十个国家城市的旅行。

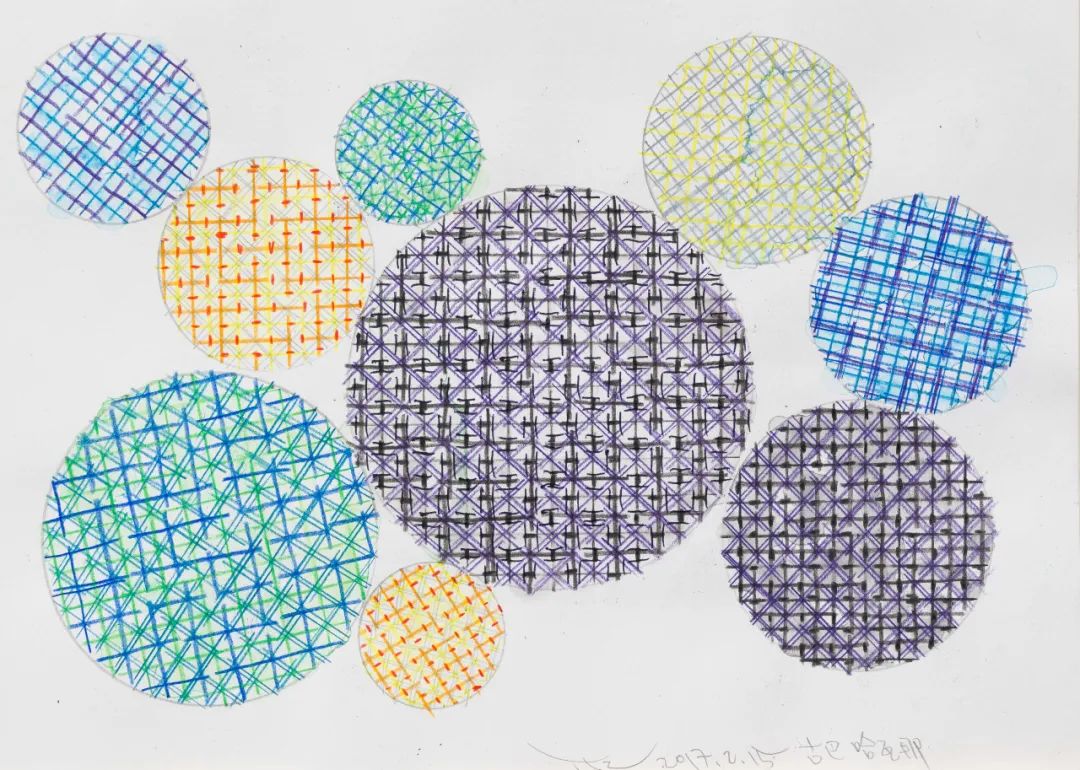

丁乙《旅行笔记,哈瓦那》,速写本上水溶性彩色铅笔,21cm×29.5cm,2017年2月15日

丁乙《旅行笔记,约旦》,速写本上水溶性彩色铅笔,21cm×30cm,2017年7月26日

因为宁波展策展的主题是“故乡与旅程”,我就想到了做旅程的地图,把曾经画过的旅行笔记翻出来,也作为一个章节。平时无意识留下的一些痕迹,现在变成了某个展览的一个段落,我觉得也很有意思。

“丁乙:故乡与旅程”个展现场,华茂艺术教育博物馆,宁波,2024年 摄影:王闻龙

“丁乙:故乡与旅程”个展现场,宁波美术馆,宁波,2024年 摄影:王闻龙

采访者:你旅行的这些图似乎也是抽象的?

丁乙:抽象的,都延续了“十示”,有地域性的感受在里面,可能会回应某种具体的文化。比如我在开罗画过一个类似金字塔的东西,一个几何的三角形。

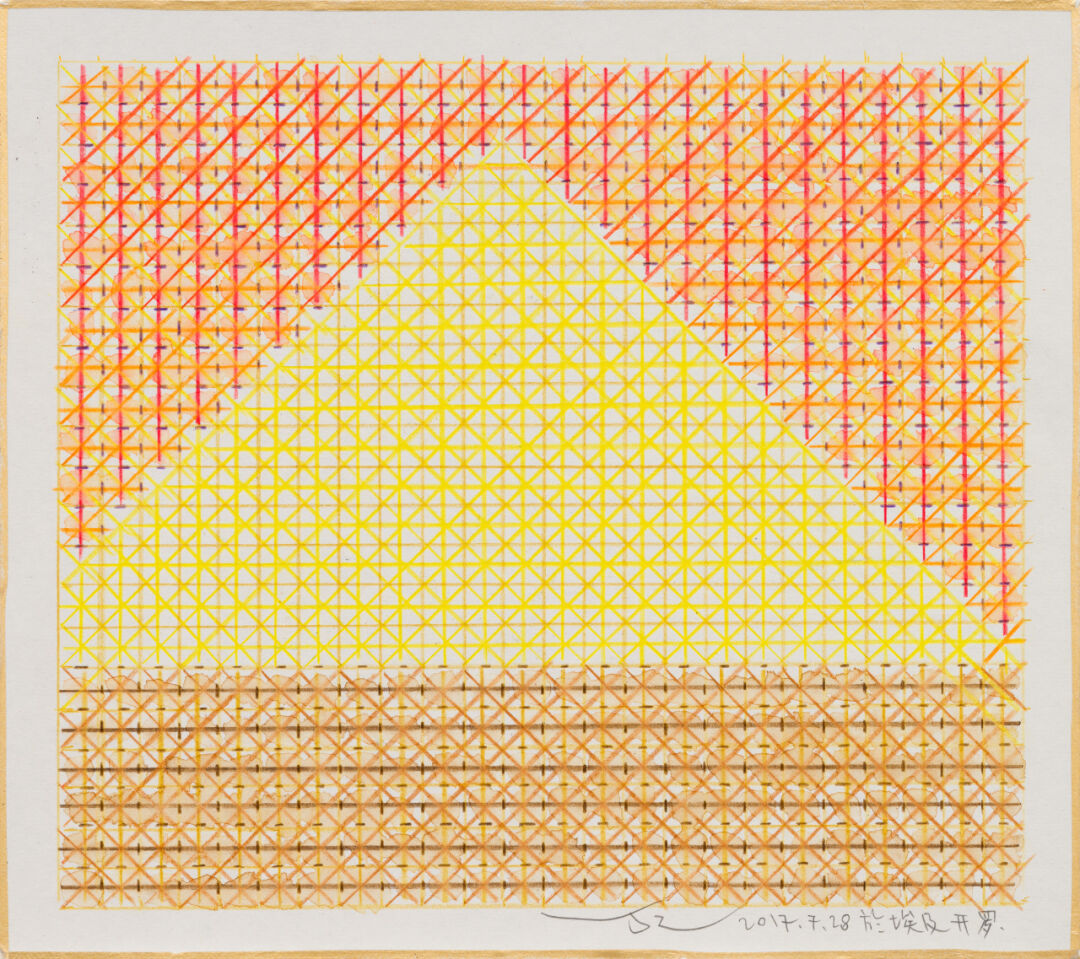

丁乙《旅行笔记,开罗》

包边宣纸卡纸上水溶性彩色铅笔,24cm×27cm,2017年7月28日

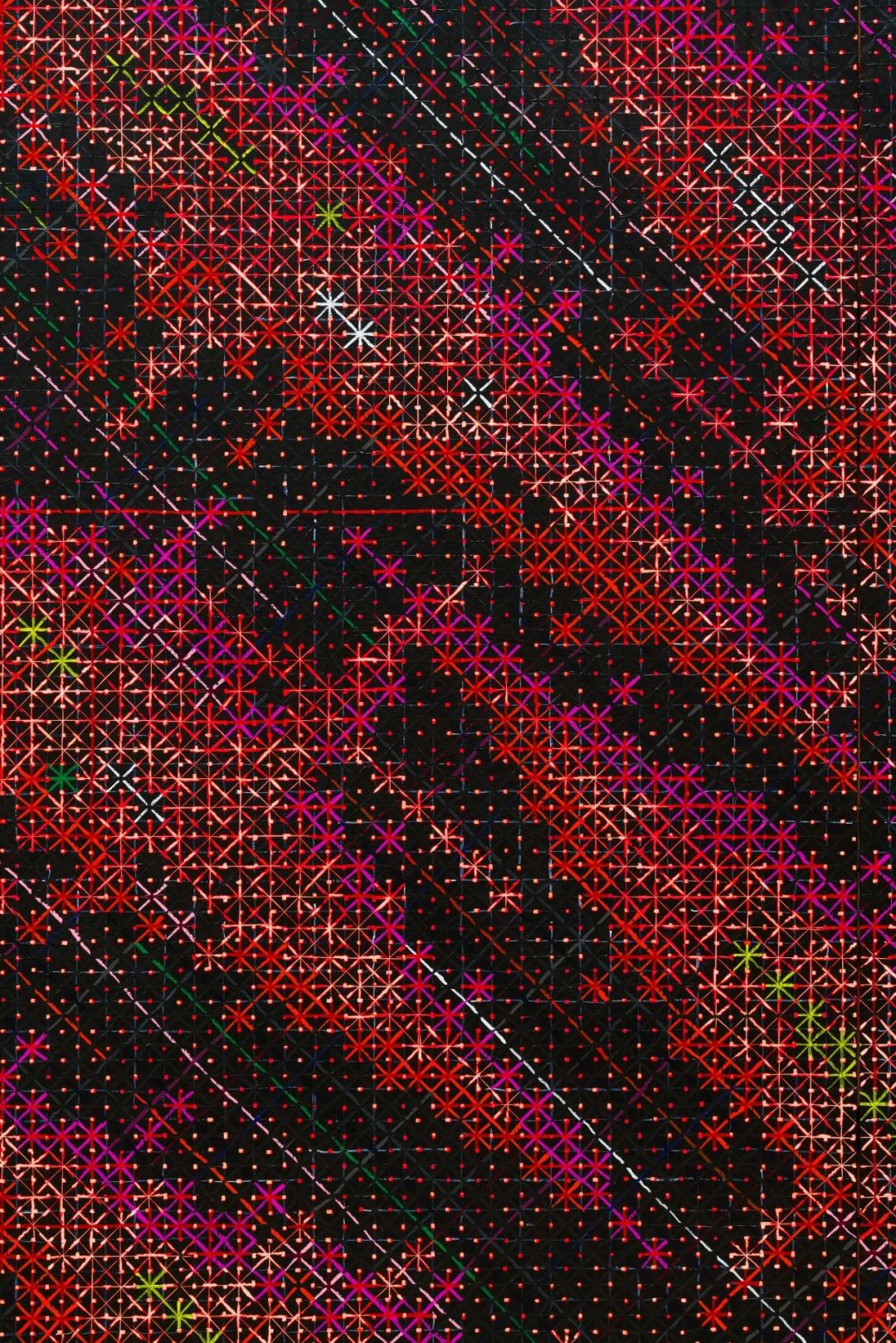

丁乙《十示2018-2》(细节)

布面丙烯,366cm×726cm,2018年

丁乙《十示2022-17》(细节)

椴木板上丙烯木刻,360cm×240cm,2022年

丁乙《十示 2023-B3》(细节)

多层宣纸上矿物颜料、色粉、木炭、丙烯及铅笔,350cm×720cm,2023年

采访者:2021年在西藏的10天考察之旅,也给了你很大的震撼吧?所以有了2022年在拉萨做的“十方:丁乙在西藏”展,你把在西藏与自然的对话浓缩成了8件作品,用了不同的材料和创作手法,但是全部都在描绘夜晚的珠峰。

丁乙:对,实际上我是为了筹备这场展览去西藏做的10天考察,以拉萨为起点,最终抵达珠峰大本营。

早在1989年我到西藏时就想去珠峰大本营,但是当时条件不允许,最后只能在定日县的公路上遥望珠峰,这次到达珠峰大本营,就像终于实现了一个多年的梦想。抵达大本营的时候是黄昏,天色渐暗。在黑暗的天空下,在一排白色的雪峰中,珠峰就是异样的,不仅仅是因为高度,它就是一座神山、一个神。

丁乙在珠峰大本营,2021年 摄影:万玛扎西

丁乙《十示2022-9》

椴木板上丙烯木刻,120cm×240cm,2022年

就是这一点真正震撼我,我希望能够把它抓住,表现出来,但是能不能把感受画出来,中间充满着巨大的不确定因素。

这8张画也是一个探索的过程,如何用抽象而不是风景画的方式表现出山体的感觉,涉及到许多语言组织的问题,这里面还涉及到层次、曲直和速度。最后一张木板上的画实际上就变成了三条线、三块颜色,整个珠穆朗玛峰的雪线变成了沉沉黑夜中的一道白光。回过头看,这件作品反而最贴近我从大本营下来当晚在速写本上画下的一幅水彩,也就是最贴近我的第一感觉。

“十方:丁乙在西藏”展览现场,吉本岗艺术中心,拉萨,2022年 摄影:谢圆

“十方:丁乙在西藏”展览现场,喜德林空间,拉萨,2022年 摄影:谢圆

采访者:除了旅行,实际上每个展览都会给你一些新的想法吧?比如西藏“十方”展之后在青岛西海美术馆做的“流动的无限”展。

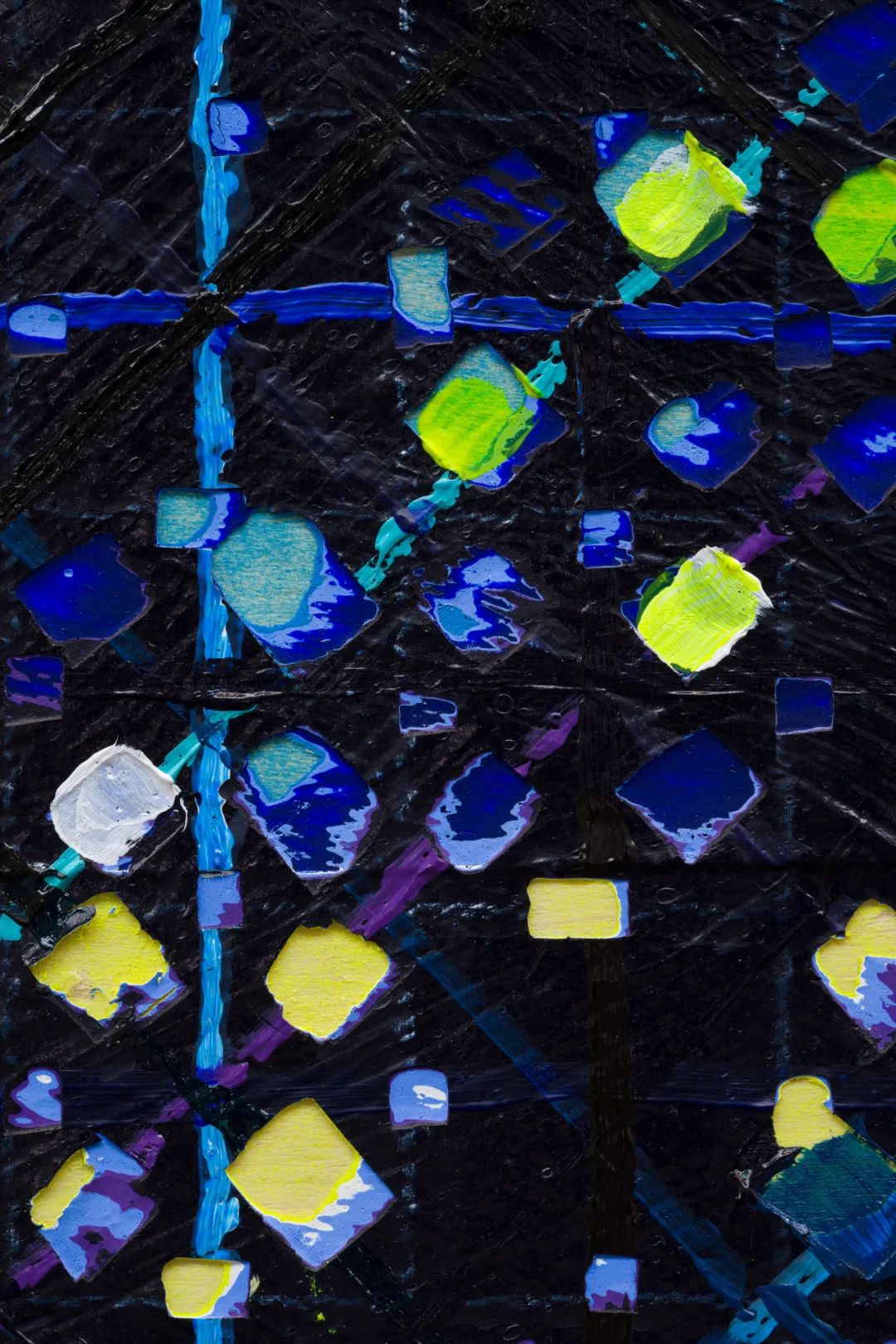

丁乙:有些展览实际上也是激发状态的,它们也给了我很多营养和思路。展览前我去了西海美术馆两次,从它三层尽头7号厅的窗户远眺出去,就能看到唐岛湾的海平面与远景中的建筑。

那次在7号厅展出的创作,主题就是星辰和大海,其中两幅较大尺幅的作品,一张是黑夜中的天空和大海,一张是晚霞照耀下的大海,记录的是太阳落下的一瞬间,海洋进入到黑夜的时刻。同时,这四扇窗户本身的造型也给我带来了灵感。窗户的厚度大概在80厘米左右,有切角,因此我为这次展览创作的作品,画面的外框同样呈现出这样的角度。

“丁乙:流动的无限”展览现场,西海美术馆,青岛,2022年 摄影:王闻龙

丁乙《十示2022-18》

椴木板上丙烯木刻,360cm×480cm,2022年

近些年一直有一种想法,就是希望让自己不受限制,能够很自由地选择要画什么。30多年一直是纯粹的抽象,到了荧光色时期其实已经开始夹杂着对于现实的判断。近些年我希望不要给自己设置太明显的限制,也没有像早期的创作那样对于理性和感性有更加严格的区分,而是去打开所有表达的语言构成的可能性,使它不再是抽象原教旨主义似的封闭状态,而是其他更多的东西可以进来。

我想,经过这样一段时间的调整和探索,可能会有新的可能出现。

“丁乙:十示星系”展览现场,深圳市当代艺术与城市规划馆,2023年 摄影:王闻龙

艺术创作与家具收藏,是丁乙倾注时间与思考的两大乐事。在他的收藏中,占据了几仓库数量的上海 Art Deco(装饰艺术)风格家具,成为描绘上海城市变化的一条深邃的线索,同时影响着他的艺术创作。

采访者:我们知道你收藏了1000多件上海Art Deco家具,是什么时候关注并收藏这个领域的呢?

丁乙:2000年的时候,一个从美国回来的朋友让我陪他找一些他感兴趣的上海老家具。我们找到几个集散地,看了以后,他挑的十几件家具全是Art Deco风格的。

那时我就琢磨为什么他都选这样的东西。实际上当时正好是上海这座城市重新建设的时期,有大量的拆迁,特别是让一些老房子里的家具大量涌现到市场上,各类材质都有,装饰风格明显。我觉得这些家具跟自己的生活,跟小时候的记忆很近。上海人小时候多多少少都碰到过这种风格的家具,感觉非常亲切,所以也自己去看、去买。

Art Deco桌椅,西岸工作室,2016年 摄影:车皓楠

Art Deco沙发和茶几,西岸工作室,2018年

摄影:黎晓亮

但随着对上海Art Deco的研究,我意识到这个风格实际上是一种国际风格。1925年巴黎装饰艺术博览会之后,这种风格的样式流传到世界各地,上海当时恰逢20世纪30年代城市建设的高潮,大量移民涌入上海,需要建造大量的房子,这些房子包括公共设施,如国泰电影院、百乐门舞厅、国际饭店、各类学校,还有很多办公大楼、高层公寓、别墅住宅,也包括石库门这样的房子。

在1927年上海就有非常成熟的Art Deco风格的高层建筑,所有的建筑设计、室内风格,包括家具、灯具、玻璃器皿,以及生活相关的方方面面,都紧跟着这样的一个国际潮流。但是上海Art Deco有自己的文化因子,因此有一个专用的名词,叫“Shanghai Art Deco上海装饰艺术”。

这种风格实际上是一个设计的转折时期,如果我们从这些家具的装饰元素,或者是它的图案装饰来看,有一种新的世纪来临之际的特征,比如在这些家具上雕刻着太阳的光芒、闪电、电波、几何化的植物等等,也包括退台式的摩天大楼式为主的家具型制。这些设计图案在上海又被加入了本土的中国元素,如芙蓉花、仙鹤、石榴、金鱼等具有传统口彩寓意的语言,变成了一个具有两重性的设计风格,一个是国际风潮,另一个是地域文化的特征。

上图:国泰电影院;下图:南昌大楼

我曾经拥有,又卖出了的一件家具,上面刻着“快乐家庭”四个字。一般来说,只有传统的明清家具,才会篆刻文字。我所遇见的Art Deco家具中,只此一件刻着中文字,后来才知道这与民国政府所推行的新生活运动有关联。这件家具就很具有时代的紧密联系性,很有趣。

位于上海青浦的Artdeco家具展厅

Art Deco家具

采访者:好像你也收藏了很多那个年代的旗袍?

丁乙:对,和Art Deco家具一样,这些旗袍也是一个时代的物证,见证了时代的变化。而且这些旗袍上的图案,非常现代,色彩丰富、做工精良,即使款式,在今天看来也是那么时尚。

丁乙收藏的旗袍

采访者:这些收藏对你的创作会产生什么影响吗?

丁乙:收藏对创作的影响实际上是某种精神性的东西。通过这样的收藏去回顾历史,特别是上世纪30年代以来,上海的城市发展的原由,城市的建筑文脉,包括城市的文化因子,以及同时期的艺术、文学、生活方式,对于我个人是一种人生的经验。

这些经验当然会经常和我的创作相交融,在创作里面会有这些文化因子的延伸,包括我从1998年开始进入一个荧光色的时期,持续了有12年之久。这个时期的创作都是对于上海这座城市再一次进入城市化发展阶段的反映。

(来源: Green BAZAAR芭莎美好生活)

艺术家简介

丁乙(Ding Yi),原名丁荣,当代抽象艺术家、策展人,中国美术家协会理事。1962年出生于上海,1980-1983年在上海市工艺美术学院就读装潢设计专业,1990年从上海大学美术学院国画系毕业。1990年任教于上海市工艺美术学校,2005年任教于上海视觉艺术学院。现工作和生活于上海。