鲁迅先生曾说:“许多人,一生便只在尘土中辗转。”

这是鲁迅1918年《随感录》中的一段文字,106年后在今年,2024年威尼斯双年展期间,却出现在威尼斯卡纳雷吉欧区的仁慈修道院(Chiesetta della Misericordia)。

这是喻红首次在欧洲举办大型个展,也是首次以个展形式出现在威尼斯双年展,并由古根海姆博物馆和基金会全球艺术高级策展人亚历山德拉·孟璐博士(Dr. Alexandra Munroe)策划,展出13件从30cm到3.4米高的作品。

孟璐指出,这次展览的目的是要将喻红置于全球当代艺术和话语的语境之中。在中国当代艺术界,她是同代人中最知名、最有影响力的具象或写实主义女画家之一。她是20世纪90年代初新生代画家群体中为数不多的女性成员之一,她们运用在学院中学习到的写实主义和具象风格,将这种技法运用到20世纪90年代初当代中国人的生活环境的描绘中。

对绘画的承诺

勾勒出生、生命、性、欲望和死亡的弧线。

威尼斯展览策展人孟璐对喻红的解读充满力量。

“喻红作为一位艺术家吸引我的地方,首先是她非凡的绘画技巧和技能,以及她的雄心壮志,无论是在规模上的雄心壮志,还是在题材上的雄心壮志,以及她对绘画的承诺。”孟璐说,“我认为这是一种非常传统,甚至是神圣的绘画传统,即描绘人类的生活状况,描绘人类的处境。”

“这是人文学科的基本驱动意义,无论他们是诗人、音乐家、作曲家,还是画家、小说家,这就是为什么我们要有艺术家,他们向我们展示一面镜子,照出我们的存在,我们在这个世界上的存在方式。”

喻红有勇气真正地观察和描绘地球上这个时代的特殊危险和我所说的不稳定性、我们的社会、男人和女人之间的关系、社交媒体对我们身份构建的影响,以及21世纪这个时代压倒性的地缘政治危险。

孟璐曾与喻红合作过。那是2017年在纽约古根海姆美术馆举办的“1989以后的艺术和中国:世界剧场”(Art and China after 1989: Theater of the World),她与侯翰如和田霏宇共同策划,调查了中国的观念艺术倾向的群展。

然而,在威尼斯的展览中,孟璐刻意将喻红置于一个更大、更广泛的轨迹中。首先,展览是在一座建于10世纪的罗马式拜占庭教堂内举行。教堂是神圣艺术的容器,喻红将教堂的背景作为一个平台,让观众用新的眼光来审视她的作品。

在教堂的背景下,喻红的作品创造勾勒出出生、生命、性、欲望和死亡的弧线,这就是艺术家专门为教堂所创作的“生命方舟”。

威尼斯卡纳雷吉欧区仁慈修道院教堂

摄影 ©Alessandra Chemollo

由于威尼斯是意大利文艺复兴和意大利巴洛克的一个重要地点,该展览还将喻红的作品进行书写和定位在意大利巴洛克和全球巴洛克革命的脉络中。

全球巴洛克革命始于17世纪,像卡拉瓦乔这样的艺术家打破了西方表现性艺术,真正从生活中作画,真正从当代生活条件的角度诠释更大的哲学甚至宗教寓言,将奇迹与人类的污秽混合在一起,这就是卡拉瓦乔所做的。孟璐在展示喻红的作品时,特意采用了跨历史、跨文化和跨时空的方式。打破了时间性,打破了当代与17世纪、20世纪中国的界限,打破了中国艺术家与17世纪意大利艺术家之间的任何鸿沟。

威尼斯卡纳雷吉欧区仁慈修道院教堂内部

摄影 © Alessandra Chemollo

孟璐认为,从这个意义上说,这是一个非常具有论战性的展览,因为她反对那些非常严格的范畴,这些范畴定义了许多历史,在这些历史中,艺术家只能在他们自己的身份或活动时期的背景下存在和被理解。

她现在正在挑战某些关于“挪用”(appropriation)的论述,许多论述争论艺术家不能挪用,因为这不是他们的文化。但孟璐认为艺术家总是在挪用,因为那是艺术家的工作。她引用了墨尔本大学一位希腊哲学家尼科斯·帕帕斯特吉亚迪斯(Nikos Papastergiadis)所说的“惊奇美学”。

孟璐希望将喻红定位为一个世界主义者。“因为她纵览艺术世界,贪婪地获取她所需要的东西来讲述她的故事。”

更具体地说,在威尼斯双年展的背景下,孟璐认为喻红的金色画作直接挪用了拜占庭圣像、基督教东正教和敦煌的元素。她希望将自己的作品置于欧洲宗教和神圣艺术史的背景下进行研究。她们最初于2015年或2016年开始讨论这个问题。后来,当喻红签约里森画廊后,画廊得知了这个项目并促成了它的实现。

出生、生命、死亡

关于生命和生命过程遇到的各种遭遇。

《走过生命》是喻红威尼斯展览的核心。

她的作品以拱形结构呈现,犹如教堂建筑或中古世纪的祭坛画。画作表面覆盖金色,其图像与人物部分摘取自互联网,部分由喻红自行拍摄。作品以女性身体为主要视角,讲述人类生存的生活。

作品规模宏大,令人目不暇接。它让我们以一种极具身体性的方式参与其中,直面作品所呈现的场景。这不是一种描绘,而是一种身临其境的体验。作品中蕴含着一种原始的生命力和暴力,直指人类生存环境中的暴力现实。身体的存在与暴力是作品的核心主题。

生命开始于这个肉体的、混乱的、血腥的出生事件,结束于太平间里的尸体,包括你看到的被缠足的双脚。最后一块板块,即第八和第九块板块,变得非常有存在感,就像发生了什么?他们在寻找什么?

有趣的是,从第五组开始的大部分画面中,我们都看不到他们的脸。一旦进入青春期或成年期,她就不会让我们看到任何人的脸,没有身份识别。所以人类的状况就成了一种索引,身体成了一个更广泛寓言的索引。因此,这是一部非常寓言化的作品。

它是我们这个时代的寓言,是人类痛苦、暴力、无意义、爱、欲望、社会压力的寓言。

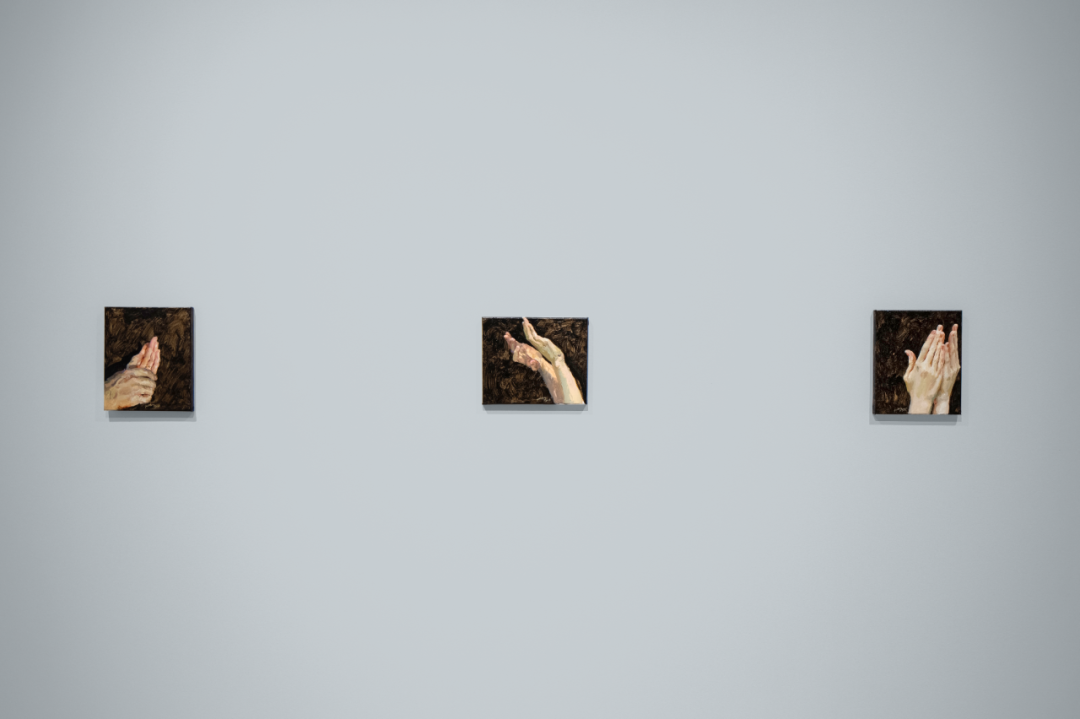

喻红《生》

2022年 ©Yu Hong. Courtesy Lisson Gallery

乐迷应该很容易认出展览的英文名称《Another One Bites the Dust》来自皇后乐队1980年的畅销曲,但是喻红最初的创作灵感却和这首流行摇滚相距甚远。她多年前读到鲁迅在《随感录》中的这一段文字,就一直想围着这个主题创作一系列作品。

很巧合的是,“尘土”的概念早在1611年就在《詹姆士王圣经》中出现过。该《圣经》的《诗篇》72.9中对关于基督国度预言说:“住在旷野的,必在他面前屈膝;他的仇敌必舔他的尘土。”(They that dwell in the wilderness shall bow before him; and his enemies shall lick the dust.)皇后乐队将“舔尘土”lick the dust改成“咬尘土”Bites the Dust,文字虽然稍微变体,但它仍象征了战败倒地,实际上和鲁迅的文字稍有出入。

喻红长久以来对宗教艺术的兴趣,加上鲁迅的这段文字,当几年前计划在威尼斯举行个展时,就特别希望可以在当地的教堂举办以《尘土中辗转》为主题的展览。

20年前,喻红的工作室就设在北京798,挨着丈夫刘小东工作室的隔壁。相较于刘小东,喻红的作品偶尔会出现在欧洲的展览上,像2023年瑞士巴塞尔艺术博览会的“意象无限”展区,就出现了她在2021年完成的,长达9米的巨作《愚人船》,但是喻红个人大型个展,这是第一次。

喻红《愚人船》

2021年 ©Yu Hong. Courtesy Lisson Gallery

在尘土中辗转

在尘土中来回辗转追寻,焦灼地走过一生,最后又变成尘土。

在展览开幕前,采访者与艺术家喻红进行了一次远程对话,我们谈到了这次展览的背景、内容,以及她对生命、成长的看法。

采访者:这次威尼斯双年展并不是你第一次参加,但这次与以往两次截然不同。请你分享过去两次参展的经验,以及你对重返威尼斯的感受。

喻红:我曾于1993年和1997年两度参与威尼斯双年展,当时作品虽参展,但由于各种原因,本人却未亲自前往。特别是第一次参加威尼斯双年展的时候,我先去了同一年在柏林艺术宫举办的“中国前卫艺术展”,因为当时我还在中央美院上课,很多时间并不可以自由支配,所以我都没有去现场。

这次展览筹备了五六年之久,最开始是策展人孟璐和我一直讨论,她特别希望在威尼斯双年展期间为我举办个展。因为我以前参加过她策划的“世界剧场”(Art and China after 1989: Theater of the World),我们有过很多交流。当时我还在跟北京的长征空间合作,所以也跟画廊主理人卢杰和长征团队讨论了很多次,还一起去过威尼斯。

2019年,疫情暴发前一年,我还去选场地、看场地,突如其来的疫情打乱了所有计划。一晃几年过去了,这期间,长征画廊也转型,而2022年我与里森画廊开始合作,重新启动了这个展览项目。我们选定了场地,并着手筹备各项工作。

采访者:所以这次展览作品选择有了更多可能?

喻红:这次展览的作品是2019年看过场地之后创作的。由于那时候的场地和现在不同,现在教堂有5个祭坛,有的祭坛里有壁画,有的没有,最主要的是正中间主祭坛没有绘画,所以我就根据祭坛的尺寸大小,专门为这个空间画了一幅作品,从而和我其他作品呼应。

另外,教堂一进门旁边还有一个特别小的壁龛,我也专门为这个空间画了一个很小的作品。因为我长期以来对宗教绘画感兴趣,所以在教堂展出和我的作品刚好契合。

喻红《未知生焉知死》

2023年 ©Yu Hong. Courtesy Pio Monte della Misericordia, Naples

采访者:你创作的多联祭坛画,是原来就已经创作出来的吗?就本次展览作品的图像而言,跟宗教之间还是有一点距离,这是怎样一个转化过程?

喻红:这幅多联祭坛画大概有10联,是在一两年前画的。我的绘画和宗教绘画有着共通的概念,其实都是讨论人生最基本的问题,比如说生命、生和死,或者是在生死之间遇到的各种欲望、纠缠等。我画的这些主题更多是现实人生当中会遇到的,其实和宗教绘画有着某种暗合,并不是说对于某一个宗教或者某几个宗教的教义去进行艺术创作。如果说有某种共通的东西,其实是最底层的关于对生命和生死的关注。

采访者:你为主祭坛最新创作的这幅作品《欲海沉浮》跟卡拉瓦乔在那不勒斯的仁慈山教堂(Pio Monte della Misericordia)内的 《七件善事》 (The seven acts of mercy) 有关。是否因为展出的地点叫仁慈修道院(Chiesetta della Misericordia),所以你联想到卡拉瓦乔的这幅作品?

喻红:卡拉瓦乔的作品我一直很喜欢,我记得以前在罗马的时候,去了好几个教堂看过他的作品。卡拉瓦乔本身是油画的一个高峰,他的作品不仅仅是个普通场景的描绘,也有很强的戏剧冲突,我也喜欢在我的绘画当中加入这种戏剧性,所以我觉得是有共鸣的。

比如我画的关于生死的作品,最后死亡都是关于死去人的脚,当然,卡拉瓦乔也有很多这样的元素,所以我觉得不是直接对应他的某一幅画,而是我们有很多共同的感受。

卡拉瓦乔《七件善事》

喻红《欲海沉浮》

2023年 ©Yu Hong. Courtesy Lisson Gallery

采访者:你的作品和《七件善事》在构图上也有接近的地方。同一件作品中,你还把德国舞者兼编舞家Pina Bausch舞蹈演出中的一位舞者画上去,你怎么想到这样组合的?

喻红:关于Pina Bausch的舞蹈,我虽然不是这方面的专家,但个人的感受是,虽然是通过一个女性的身体,但要表达的不仅仅是女性,还有人类的生活以及精神的困境,这也是我创作当中所想表达的。

这幅画有好多部分、有很多人,其实表达的都是人在社会动荡快速发展,在各种飞速变化这种环境当中,内心所产生的一种焦虑紧张不安的状态。

采访者:你为什么会对出生、生命、欲望、性跟死亡这类型的主题特别感兴趣?

喻红:我一直对这种题材特别有兴趣,可能因为自身是女性,自从有了孩子,她从孕育生命到生出来,每天看着生命的成长和变化。我对于这种生命的过程特别感兴趣,我之前也画过《目击成长》,这个系列作品画的是我和我女儿的成长过程。

当然《目击成长》是比较现实的题材,比较真实的场景或经历,其实和我现在画的主题有很多关系,都是关于生命和生命过程所遇到的各种遭遇。因为我个人的经验,所以对生命的主题非常有兴趣,会用不同的角度或不同的方式去讨论。

采访者:像《目击成长》中,很多周遭的环境被归纳到作品图像,充满了戏剧的布局。但你在威尼斯的创作,几乎去掉所有的背景,只专注画人物及肢体语言,为什么你会挑选这样的创作方式?

喻红:我觉得和年龄有关系,我画《目击成长》的时候,更多的是关心具体每一年发生的事情、每一年的变化。随着年龄增长,这种变化可能不是一个特别具象的,更多是一种心理的、感受性的东西。

另外,我对宗教绘画很感兴趣,比如巴洛克时期,以及中国敦煌和麦积山这些宗教绘画,它们都用了很多的金色。这种金色实际上就把人物跟环境抽离开了,它既有背景,其实又没有背景,是这样的一个关系。金色本身就跟宗教的绘画有关系,也是一个特殊的颜色,它本身就是跟权力、财富及信仰有关的一个颜色。

我最开始画画的时候,画了很多年轻的女孩子,20世纪90年代的画只是单色背景,我觉得是一种循环的状态,单色背景和有背景,都是隔一段时间就会循环回来。

喻红《紫色肖像》

布面油画 130×97cm 1989年

喻红《烈日当空》

布面油画 160×200cm 1991年

喻红《怀旧肖像》

布面油画 130×97cm 1989年

喻红《红墙肖像》

布面油画 130×97cm 1989年

喻红《情人们》

布面油画 160×200cm 1991年

采访者:你在萨凡纳(Savannah)展览中的那些作品有很多背景,完全不同于威尼斯的创作风格。你用了大量的金色背景,这是什么时候开始的?

喻红:起因是波士顿美术馆准备在2010年举办一个叫作“Fresh ink”的展览,提前几年邀请我和其他几位中国艺术家过去看他们的馆藏,通过馆藏来启发创作新的作品。他们的馆藏中有很多中国古代藏品,当时我特别喜欢《捣练图》。

后来我回到国内就根据《捣练图》在金色的丝绸上画了一幅很多联的绘画。从那以后我就画了好多金色背景的布上油画,其中包含了我2010年在北京UCCA做过的“金色天景”个展。在UCCA,那些画都是挂在天顶上展出,有点像我们在教堂时,要仰起头来看,包括洞窟壁画也都是这种。在天顶上的绘画不是孤立的,而是与周遭环境形成了一个氛围、一个场。在这种环境里,感受到的是一个氛围,而不是仅仅看到一个孤立的作品。

《捣练图》©MFA

Savannah展览,2023年,喻红

这金色也与宗教绘画有关系,像拜占庭和巴洛克时期的绘画都有很多金色的元素。

采访者:为威尼斯准备展览的过程中,世界发生了很大的变化,从2019年看了旧场地所创作的作品,到2023年为新场地特别创作的绘画,在这期间,你的心路历程是否有明显的区别?

喻红:肯定会有区别,这些年整个世界发生了巨大的变化,疫情、战争还包括社会内部的各种权力斗争,或者是各种人的压力,我觉得整个世界的氛围都跟过去10年、20年是完全不一样的。

这次要在威尼斯双年展,包括Savannah的展览都是在这个氛围当中去完成的,而且大部分作品都是在疫情期间画的,所以都会有疫情和社会动荡的心理投射在作品里。

Savannah展览,2023年,喻红

采访者:你也画了许多年轻的女性,但她们通常都是处于一个很扭曲,或是精神痛苦的状态,你觉得这些或多或少地体现了现代女性的处境吗?

喻红:不能说现在女性都是这样,但是肯定会有,这是现代女性精神世界的一部分,也是我特别感兴趣的一部分。因为现在人和世界的关系跟过去不一样了。世界的变化让每个人内心都承受着非常大的压力,所以我就会用一些肢体形象来表达这种扭曲和压力。

采访者:最明显的是那幅十联的作品《走过生命》,可以谈一下这件作品?

喻红:最开始是出生,一个婴儿从妈妈的肚子里出生。接着是几个小孩在小小的澡盆里洗澡,每一个澡盆好像都一样,暗示着人出生以后,像被规定好的一个原件或者一个产品。下一联的四个小孩在做艺术体操,这是因为我女儿小的时候学艺术体操,我在送她去上课时就看到很多这样的孩子。

艺术体操很美也是很残酷的,就是人在努力地改变自己的身体,去适应这种运动。在某种程度上,它不仅仅是一个运动,还是一个社会在规训人,都是在适应规训的前提下才能够生存。

喻红《走过生命》

2019—2022年 ©Yu Hong. Courtesy Lisson Gallery

下一联是一对情人,接下来一联是两个男的趴在地上,犹如犯罪嫌疑人被逮捕了,再下一联是几个像性工作者的女性被抓住的时候,她们低着头,遮挡自己的面容。这两联所讨论的都是人的欲望和道德之间的关系。

再下一联是几个用塑料薄膜包起来的,看不到头部的肉体。包塑料薄膜是为了出汗减肥,和前面的婴儿有某种共同点,都是在被动的情况下在改变自己,为了适合某一种标准。

再下一联是个老年人,他的头和脚顶着看起来像路障隔离墩的圆石头来锻炼身体。

接下来是几个人趴在黑盒子旁,在找东西,其实这就是人生缩影,人一生都在不停地找自己想要的东西,但其实也可能找不到,或者是永远一直要找下去。

最后就是架子上有很多脚,就是代表了死亡。

采访者:为什么你会用脚来代表死亡?

喻红:这是特别直接的一个意向,当一个人脚出现在一个架子上或者是在野外的时候,首先会想到死亡,如果这个人正在野餐或者正在休息,你就不会只看到他的脚,可能是一个人的状态,但是假设从一个草丛里伸出一只脚,很可能就是死亡。

喻红《死》

2022年 ©Yu Hong. Courtesy Lisson Gallery

架子其实就像太平间的这种架子,因为我画的是从生到死,所以是会需要一个形象的,需要一个合适的形象来阐述死亡。

采访者:这个展览的名称《尘土中辗转》,有什么特殊的含义吗?

喻红:《尘土中辗转》是鲁迅的一篇随感里的一句话,那句话叫在尘土中辗转。我一直特别喜欢这句话,觉得这就是一个人生隐喻。人们都是在尘土中来回辗转追寻,焦灼地走过一生,最后又变成尘土。

我一直想以这句话为题做一系列作品或者是展览。当时我想如果在威尼斯找一个教堂来做的话,会更特别契合。

采访者:在你和肯尼亚艺术家迈克尔·阿米蒂奇(Michael Armitage)的对话中,你谈到创作的一些素材是用一些快照或者是摄影完成的。你的丈夫刘小东画画,他常常用现场写生的方式,你也会用写生的方式吗?还是多半都用照片跟录像?

喻红:我很少用写生,因为我画的人物都是瞬间的,动态是不可能写生的。动态当中的一种状态,不是坐在那儿或站在那儿摆一个模特就可以完成的,所以我的画基本是用图片。这些图片有的是我自己拍的,有的是在网上找的,包括朋友圈看到有意思的图片,我会留意把它们收起来,根据这些照片的灵感重新拍摄。

采访者:在国外的展览会影响到你绘画的主题内容和表现方式吗?比如在Savannah展览的作品中有一些外国面孔,这在以前的作品中很少出现。

喻红:我想会有影响。准备Savannah这个展览的时候,我当时正在横穿美国自驾游,看到了很多不同的地域、不同的人群。艺术创作肯定是和人生经验或视觉经验有关的,我看到的东西一定会在绘画当中产生影响。

采访者:这个展览里面还有尼可·穆利(Nico Muhly)创作的音乐,这是你第一次跟作曲家合作吗?在之前对他的音乐接触过吗?为什么要等到6月才能够出现音乐?

喻红:这是我第一次跟作曲家合作。在孟璐的介绍后,我听了他的音乐,他以前有一个作品是跟英国国家美术馆收藏的《威尔顿双联祭坛画》(The Wilton Diptych)有关系,他透过绘画启发创作音乐。所以我想孟璐介绍我们合作也是基于他的那件作品。

尼科·穆利 (Nico Muhly) 肖像

图片由尼科·穆利提供,拍摄:Heidi Solander

《威尔顿双联祭坛画》

约1395–1399年 ©nationalgallery

Nico的音乐由他来决定哪个时候合适。他主要是看了我这个作品,受到了一些启发,又跟这个空间产生一些关系,因为教堂的空间本身就是一个乐器,他的创作在空间里回响,教堂的设计其实除了参观以外,还为了聆听。

我的作品和这个空间都会对他有一个启发,他根据这些来创作,所以时间是由他来决定的。

采访者:最后希望你谈谈关于你自己,关于你怎么摸索,什么时候想要成为艺术家的?

喻红:我不记得具体时间,但我觉得很早,因为我是20世纪60年代出生,小的时候正好是“文革”期间,我的父母都是要去下放,要去农村,他们因为是不同的单位,要去不同的地方,所以我就只能跟着他们去农村,在农村生活,然后上小学。

后来我就跟着我妈妈,我妈妈肯定是不希望我到外头乱跑,就弄些纸笔要我在家画画,这样子她出去干活就比较放心。所以我就养成习惯,好像这是生活里很自然而然的一部分。

我也喜欢画画,上学以后就容易比别的小孩画得好一点,比如上小学的时候画红太阳,我起码比别人画得圆一点。对一个小孩来说,就觉得我比他们画得好,所以自然而然就觉得我将来要干这个。

喻红《1967 1岁和姥姥在西安》

布面油画,100×100cm,1967年

采访者:作为一位女性艺术家,你如何从作品中来凸显你的视角,还有你对女性意识的觉醒这个过程与看法是怎样的?

喻红:我的女性意识的觉醒其实是蛮晚的,因为我小时候受到的教育都是男女一样,男女平等,妇女能顶半边天,所以不觉得男女有什么太大的区别。其实那时候教育更多的是在模糊性别,没有受到什么特别因为性别的歧视,因为那时候都是小孩,傻乎乎的也没这个感觉。认为好好学习或者好好工作,工作就会做得不错。

有这个意识应该是我有孩子以后,那时候才意识到作为一个女性,社会和家庭对于女性和男性是有不同的期待,有不同的设计或者设想,而且也承担了不同的角色,就像对于一个孩子来说,爸爸和妈妈是完全不同的角色。

从那个时候我觉得我和我的人生或者艺术,其实都是自己的成长一点点积累起来的。所以从那以后慢慢才意识到,性别的不同会对人生的走向有不同。

喻红《2011年 喻红45岁》

布上丙烯,100×100cm,2011年

我生完孩子后因为比较忙,处理家务、家庭也没有时间画画,大概有四五年以后才继续画画。这四五年的时间里,主要是在考虑怎么画,因为我有孩子以后,生活跟过去完全不一样了,我不可能再画以前的画了,人生变了,我肯定得要画我那个时候最关注的事情,那时候我最关注的事情其实就是成长。

一个人如何从一个婴儿长大,除了看我的孩子,也在反思自己是怎么成长的,所以经过了几年才想清楚我到底要怎么画,所以就画了《目击成长》。过了几年又画过《她》的题材,画了我周边认识的一些女性。

这两个题材,第一个是从个人家庭开始,扩展到女性,视野放宽一点,慢慢拓展到社会,跟古代的或者经典的艺术有一些关系,我觉得是越来越宽广的过程。

喻红《她——美女作家》

布上丙烯 150×300cm+150×116cm 2004年

喻红《她——教授》

布上丙烯 150×300cm+150×104cm 2004年

采访者:你在2018年刚满50岁的时候做了一个系列叫《半百》,这是对自己的生命过程的一个反思吗?

喻红:这个是在龙美术馆做的一个展览,当时做《半百》的原因是特别想做一个VR的作品,我对这种新的技术还是挺有兴趣的,当时技术团队特别希望这些VR的形象不是创造出来的,而是从绘画原型里产生出来的。

喻红《半百系列 No.31》

布面丙烯,120×100cm,2018年

所以我就画了《半百》这个系列,也是对自己人生经历的一个回顾,我觉得这几个大的主题都是一样的,都是关于生命的,我好像一直都是在反复,用不同的方法在讲这个故事。

喻红《半百系列 No.24》

布面丙烯,100×120cm,2018年

采访者:你现在往回看,看到你在20岁、30岁那时候,如果说可以对你年轻的自己给一些意见的话,你会说什么?

喻红:现在回顾过去,我觉得在每个阶段都尽力了,都是在我有限的时期,我尽最大努力用作品表达我对生命、对世界的理解。

喻红《天井》

布上丙烯,500×600cm,2009年

喻红《天问》

布面油画,2010年

我在每个阶段都经历了,但是如果我还能回到那时候,我觉得那时候的我比现在要焦虑。如果能回到那时候,我会告诉自己不用焦虑,反正事情早晚都会过去。

采访者:你的丈夫刘小东也是很有名的艺术家,你们会一起讨论绘画这方面的事情吗?

喻红:有的时候也讨论,但不是特别多,因为我们俩是美院附中的同学,又是大学同学,一块成长起来的也不太需要交流。他要做什么我都理解,不需要去讨论出一个结果。他就做他的,我就做我的。交流不太多的原因是不需要交流,因为都知道对方在干什么。

比如说他想画一张画,有这样的构图,也有那样的构图,各有各的道理或者原因,他也会问我觉得哪个好。我回答后,他有时候会接受,有时候也不接受。有时候我也会问他:“这张画你觉得画完了吗?”

他基本上都是说:“已经画完了,不要再画了。”

喻红《54岁》

布上丙烯,100×100cm,2020年

采访者:你的女儿刘娃,很多年前她都坐在你旁边看你画画,有时候她自己也在画。现在她有了自己的艺术风格,作为母亲,你对她决定要成为一个艺术家有什么感想?

喻红:她小的时候,寒暑假会送她去美术班学画画,好多人问为什么不自己教?因为自己的孩子没法教,有时候会着急,所以送到外面去教。估计每年能画三个星期,寒假画一个星期,暑假画两个星期。

所以她接受的绘画训练不是特别多,但是她到美国读书以后,自己慢慢开始喜欢画画了。她在学校里也上艺术方面的课,但主要不是画画,比如说雕塑、影像这些课程。等到她真正大学快毕业的时候,想成为一个艺术家的时候,我们俩其实都觉得这条路太难了。但她喜欢人生的道路自己选择,自己既然喜欢那就做,这些年她都坚持一直在做。

在这么一个竞争很激烈的行业里,如果她的作品能受到关注,我觉得也是挺好的事情。

(来源:时尚芭莎艺术)

艺术家简介

喻红,1966年出生于中国西安,80年代在北京的中央美术学院学习油画,1996年研究生毕业于中央美术学院油画系。1988年至今,任教于中央美术学院油画系。喻红最初接受的是写实绘画的技巧训练,后又发展出独特的视觉语言。喻红作品的核心主题一直聚焦人性,探讨人如何在这个社会和世界中生存与成长,她用手中的画笔深刻地剖析人物,用绘画表达对动荡现实的长期关注与不懈思考。

近期举办的个展:

“夜行”(美国萨凡纳艺术与设计学院美术馆,2023)

“娑婆之境”(龙美术馆西岸馆,2019)

“游园惊梦”(中央美术学院美术馆,2016)

“平行世界”(苏州美术馆,2015)

“黄金界”(上海美术馆,2011)

“金色天景”(尤伦斯当代艺术中心,2010)

与此同时,喻红在2017年曾参加纽约所罗门·R·古根海姆美术馆的群展“1989后的艺术与中国:世界剧场”。