2023年8月16日,丁乙的首次深圳个展“十示星系”在深圳市当代艺术与城市规划馆举行,展览由艺术史学家、策展人李龙雨策划,该展遴选了丁乙自20世纪80年代至今“十示”系列的数十件经典作品,打破以往展览中的线性叙事,形成相互连通、反复旋转的多重星系,其中也有为深圳特别创作的绘画、装置及数字艺术新作。

去年夏天,丁乙接连完成了两个重要的个人展览:一是6月在拉萨吉本岗艺术中心和喜德林空间举行的“十方:丁乙在西藏”,这是丁乙艺术生涯中的第一个西藏个展;二是8月在青岛西海美术馆举行的“丁乙:流动的无限”,这是西海美术馆开馆以来的第一个艺术家个案研究项目。在特殊时期,两个东西跨度巨大的展览,让我们看到艺术家令人惊叹的创造力。前者以“山”为主题,后者以“海”为灵感,它们在丁乙著名的“十示”系列绘画的基础上,进一步强化了形式、语言与材料之间的密度和力量。星辰、高山与大海,被他拓展至更广袤的文化空间,表达了一种抽象的宏阔宇宙观。

深圳个展“十示星系”可以被视为丁乙自我更新的又一迹象。展览主要以“意义与无意义”“栖居与游移”“具象的抽象”“生灵”等四个章节展开,并辅以四间游击剧院(Pop-up Theater),带领观者开启一场“十示”的星系之旅。

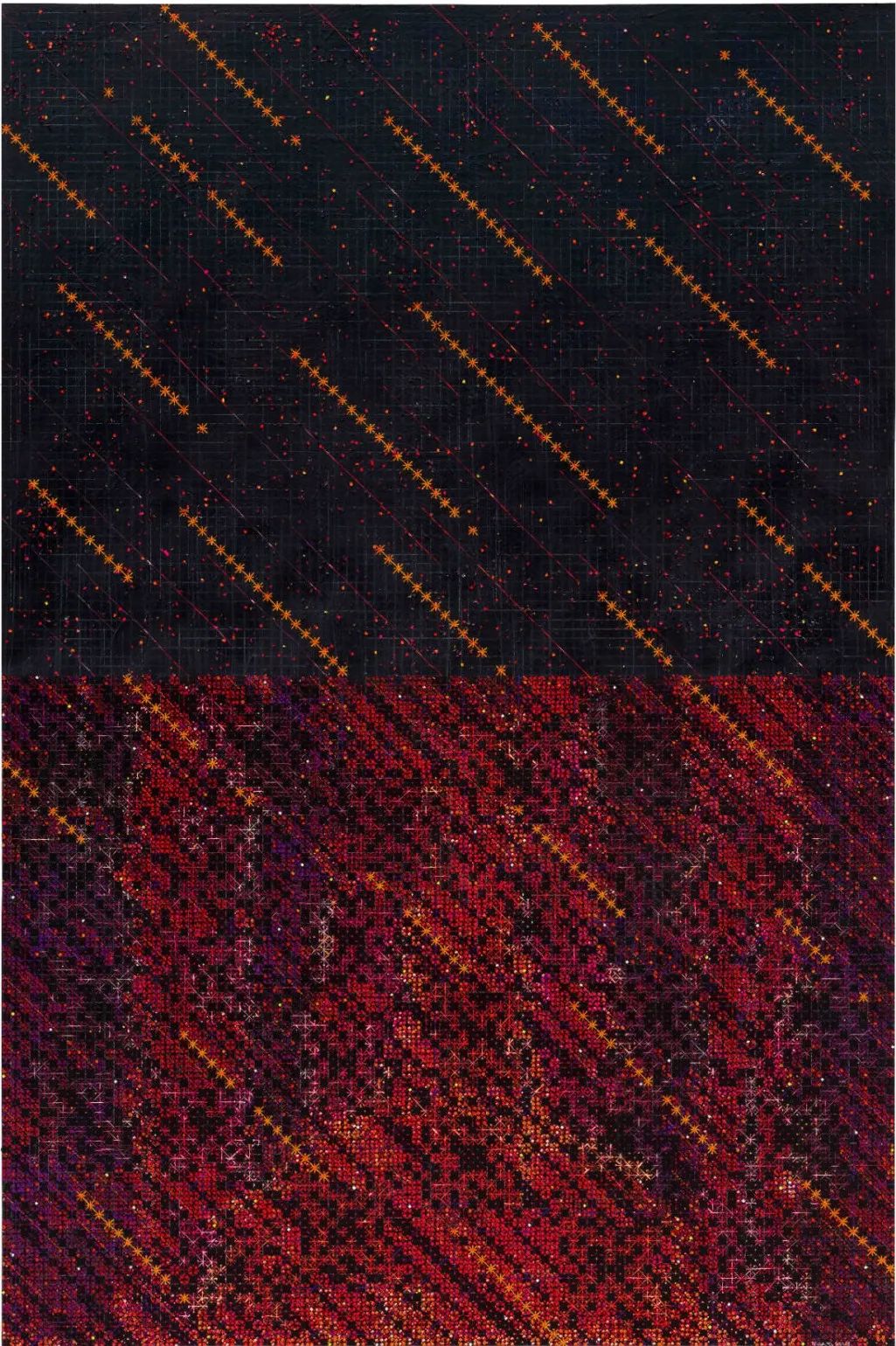

丁乙,⼗⽰ 2023-2,椴木板上丙烯木刻,360cm×240cm,2023,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,⼗⽰ 2023-2,椴木板上丙烯木刻,360cm×240cm,2023,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

“意义与无意义”(Meaning & Meaninglessness),以回顾20世纪80年代的中国当代艺术为开端,探讨丁乙“十示”创作在现实背景下的意义。李龙雨认为,那时的中国艺术界像一个巨大的实验室,“一方面有积极的、理想化的、创意的探索,另一方面同时存在混乱的、复古的、超现实的讨论,是中国当代艺术的黎明”。丁乙虽然见证亲历了这个新兴美术运动的浪潮,但他抽身其外将自己与这些讨论区别开来,也借此重新定义与思考当代艺术是什么。在其他艺术家努力寻找更宏大的意义时,他却在寻找小的、无意义的东西,对“+”“x”反复摹写。在他看来,当时具有“反美学”意义的“+”“x”符号,其实是一种否定,是对西方艺术影响的警惕与反思。35年之后,象征着否定拒绝意义的“十示”已经成为丁乙创作的标志。

“栖息与游移”(Dwelling & Drifting),重点展示艺术家见证中国城市变迁题材的创作。从1998—2008年的十年间,中国城市迅猛发展,艺术家以观察者的视角俯视整个城市,“十示”在这里可以是闪烁的城市光斑、万家灯火,也是整齐划一的建筑楼宇与都市景观,耀眼的荧光色提示着发展的速度、四通八达的高架桥上的车水马龙、光鲜靓丽与纸醉金迷……李龙雨把这一题材的创作比之为“色彩随旋律舞动的浪漫舞台,一场充斥消费和欲望的情感戏剧”。

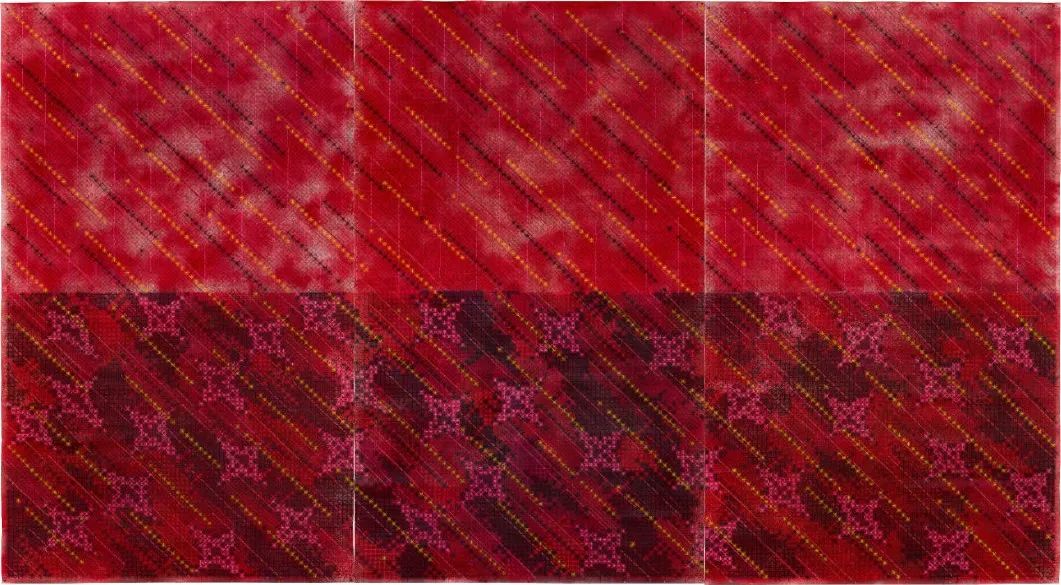

丁乙,十示 2023-B2,宣纸上朱砂、色粉、木炭、铅笔,400cm×720cm,2023,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,十示 2023-B2,宣纸上朱砂、色粉、木炭、铅笔,400cm×720cm,2023,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

“具象的抽象”(Figurative Abstraction),探索艺术家抽象创作与主题表达的关系。“他的作品仿佛看不到叙事。但他的作品却都有故事和寓意。”除去对城市题材的关注之外,各地的游历与启示同样在他的作品中反映出来,尤其西藏的自然风光、社会关系、宗教信仰甚至建筑风格都会在他的创作中交织,抽象的符号连接着时空,提纯了精神,塑造了崇高。十示,即不断地在否定中确认的一种方向,因此,丁乙的创作也是一种从来“不能假他人之手的意识流”。

“生灵”(Living Beings),是艺术家首次尝试的对“人”的观照。其中一个灵感的契机是他2022年前往珠穆朗玛峰的朝圣之旅,“每个‘+’或‘x’可以被视作一个个体,这些个体的集合就形成了一个庞大的‘十示’星系。” 新作中显现出了不同于以往的鲜明分界,反映了艺术家全新的看待天、地、人的眼光。

早在1988年创作抽象绘画之初,丁乙就展现出过人的对形式和语言的自觉意识,以及艺术家的身份意识。时代的变迁被他用明确的符号、确定的形式清晰化,“扔”进作品中,不断深入。他用“三个视角”来概括自己三十四年的创作脉络,以此厘定自己的位置:作为这个时代的亲历者、见证者,他以艺术“完成与时代的一种交接”。近年来,丁乙一直在发展一种更具个性化的抽象语言,他通过对画面精心的雕琢,持续探索精神领域。犀利而粗犷的线条冷静地分散在画板上,成为艺术家主动介入时代的切口。

丁乙,十示 2023-B2,宣纸上朱砂、色粉、木炭、铅笔,400cm×720cm,2023,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,十示 2023-B2,宣纸上朱砂、色粉、木炭、铅笔,400cm×720cm,2023,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

对话

记者:你之前学习塞尚、巴黎画派,在1986年创作了《禁忌》。你在《禁忌》中还保留了一些绘画的手感,而后面的作品就把手感完全抽离了,尤其1988年开始把“X”变成了“十”,形成标志性的十示符号。当大家都在关注西方先锋艺术的时候,你为什么选择了截然不同的方向?

丁乙:在我的创作生涯里,基本上都是回避主流。我在1982年开始研究巴黎画派、研究现代主义技巧。1982年,上海做了毕加索的展览,我当时就用形式主义分析毕加索的画,分析他的线条。毕加索先是用炭笔画一根线,再用蘸着油的褐色或其他颜色断断续续地勾一笔,再铺颜色,最后点一些黑线把线条连起来。你去看西方所有的现代主义绘画,基本上全是这种语言。这种方法蛮好用的,但你不能死抱着它。1980年到1983年,我在上海工艺美校读书。那时候也是很努力的,每天下课后,翻围墙出去画写生。除了一个月回一次在市区的家,在学校也都是画画。回家的这一天肯定是去南京东路的新华书店买书。那时候每周都有新书出版,但是比较乱,没有系统。后来碰到其他同时代的知识分子,发现大家的经历都差不多,读的书也差不多。所以画《禁忌》中的“X”一开始是一个宣言,你可以很坚决、很锐利。但如果要长期画下去,就要增加它的丰富性。光是“十”也不行,于是就增加了移位,变成了“X”“米”字符等。当初那种纯粹性的沉浸对我们的考验是很重要的,它能让你以纯粹的语言表达为出发点。

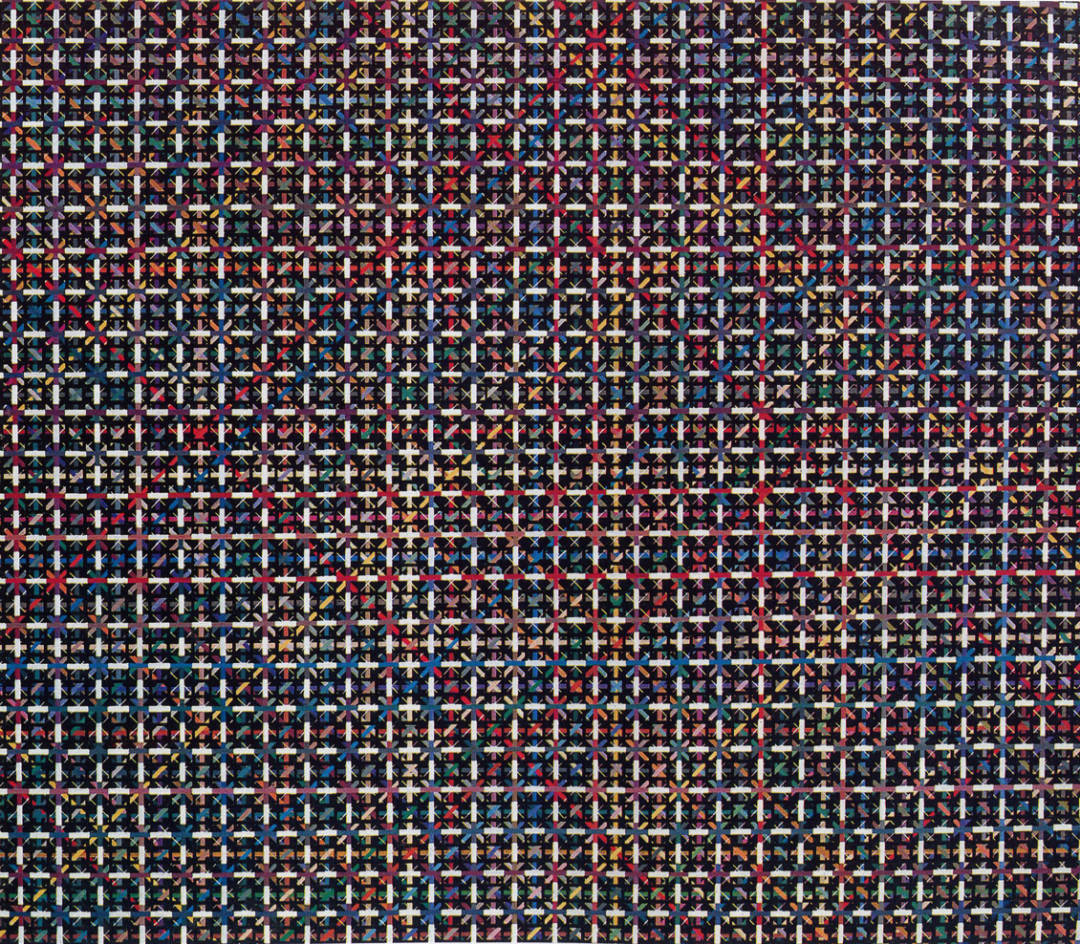

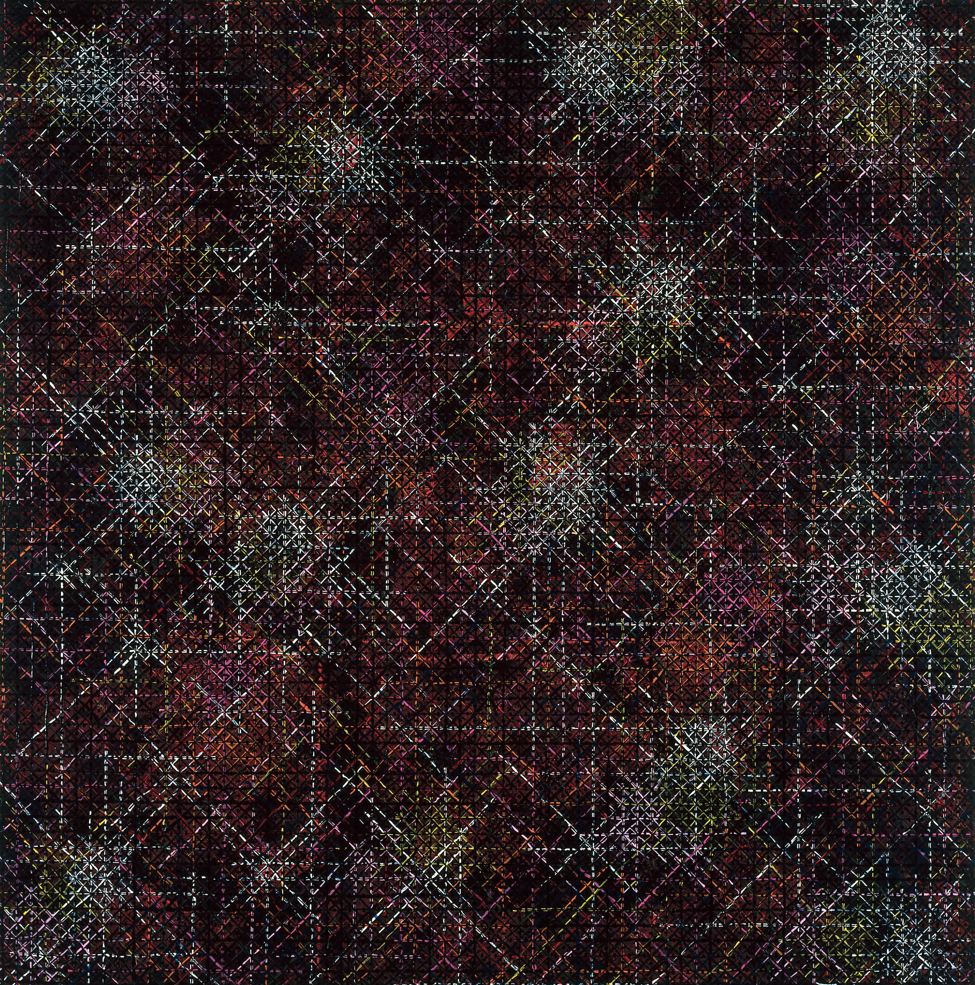

丁乙,十示1991-1,布上丙烯、,1991,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,十示1991-1,布上丙烯、,1991,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

记者:以前看你的作品,主要关注画面和材料的变化,近期你提出了创作中观看角度的变化:平视、俯视和仰视。能否具体谈一下这三个视角与你创作的关系?

丁乙:这是我最近几年总结的,相比材料变化的多个阶段,“三个视角”更好理解,也概括地反映了我的艺术创作的变化。

平视就是形式主义的阶段,也是学习西方现代主义、当代艺术的阶段。这是“十示”第一个阶段,从1988年的红、黄、蓝三原色开始,一直到1998年。这一时期的作品不太有透视,或只有微弱的、起伏状的透视,基本都是扁平的、平面化的,也进行了很多材料实验。当时中国已经有一些抽象艺术了,比如1988年孟禄丁等人也在尝试,但他们的作品比较表现,用材料比较多;老一辈的艺术家如吴冠中也在谈抽象美、形式美,但更强调意境。这两种路径都成了我的反证。我当时对美术史已经有所了解,知道西方的抽象艺术也差不多一百年了,肯定要寻找新的语言去突破。我曾经是学设计专业的,所以就想到一个笨办法:与设计结合。我抽离了所谓的激情、笔触,让作品更理性、更冷静、更扁平,没有其他附加的东西。1988年正延续“八五美术运动”的热潮,中国当代艺术很火热,实际上是以表现性创作为主的,因为时代转型,人们有一种发泄的愿望。那时候我就想得很清楚,我要走一条新的道路。

第二个阶段从1998年开始。那年,我的工作室搬到了苏州河。之前我一直在家里画画,很少出门,慢慢发现不太认识上海了。当时上海的城市开始变化,浦东也刚刚开发。这让我开始思考新的问题,也就是城市的变迁、发展速度以及时代性,开始考虑当下的变化与中国城市化的关联,我开始慢慢转换视角,即俯视的角度,比如从高空看城市的变化,还有地平线的改变。我开始使用荧光色、现成品,这些都与中国的高速发展有关。

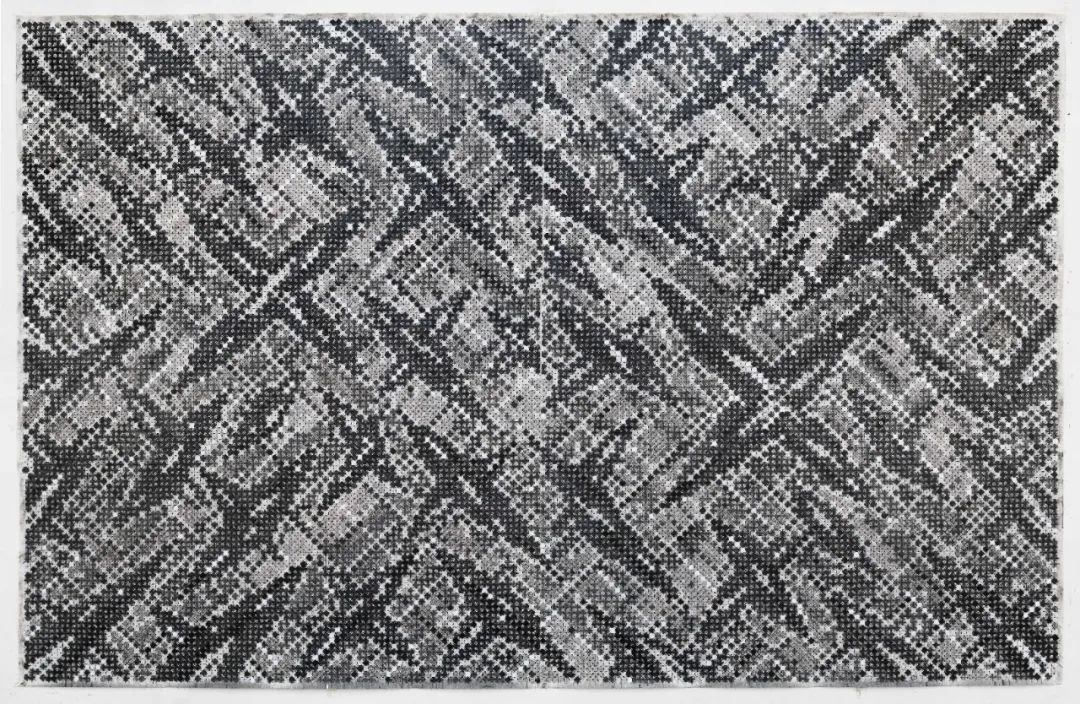

2008年,我又有了新的反思。当时学界也有很多对于城市建设的批评,比如千城一面、灯光工程、面子工程等,我也意识到其中的问题。另一个原因是我的眼睛不好了,所以想要改变。怎么变呢?首先是考虑治愈眼睛,荧光色太强烈,那就画黑白的吧。黑白的作品差不多画了两年,但我还是喜欢色彩,于是又开始找寻新的可能性。

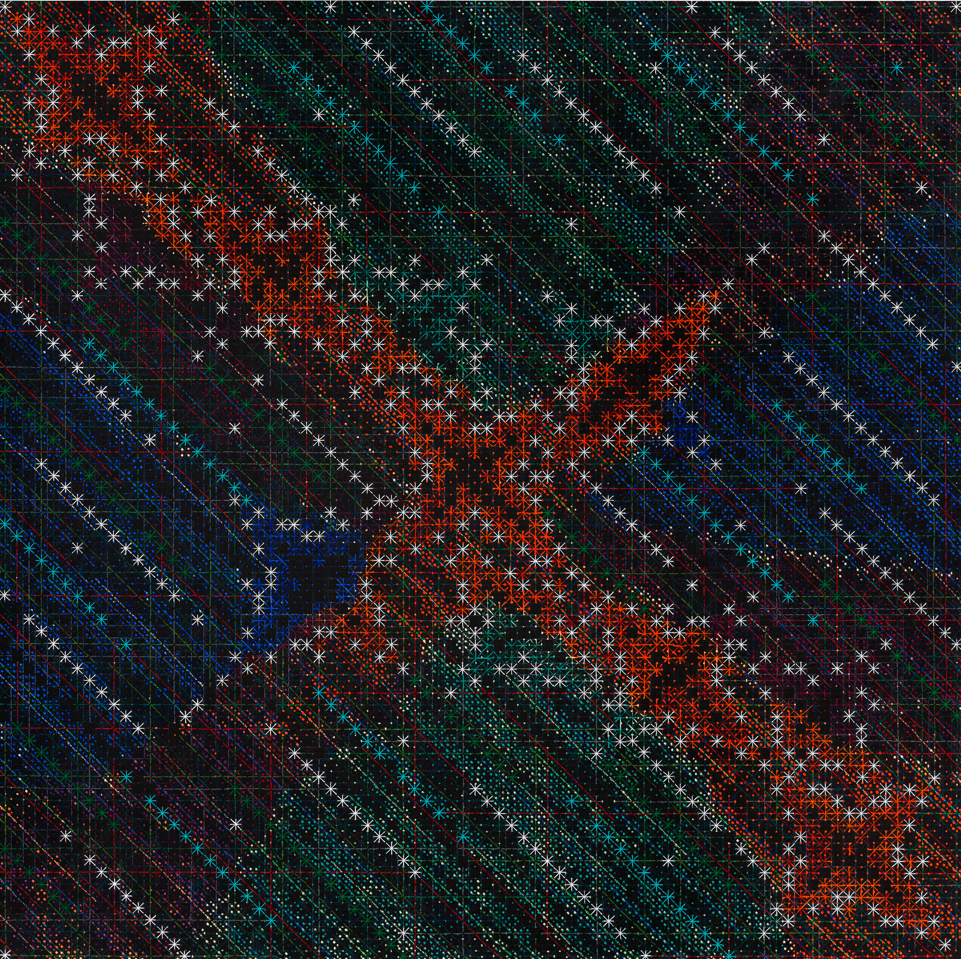

丁乙,十示2017-B4,宣纸上碳笔、粉笔,2017,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,十示2017-B4,宣纸上碳笔、粉笔,2017,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

那时候,我去很多地方旅行,去第三世界,感受到中国制造业在第三世界国家的力量。原来我们所对标的、所期望超越的都是发达国家,但在第三世界国家,实际上有一种异样的活力,这种活力好像预示了一种新的可能性。加之2008年以后,中国经济蒸蒸日上,我的创作也就有了新的视角:仰视。这一视角扩展了我们认识世界的层面,不仅仅是欧美,也不仅仅是中国,它能包含更多的东西。这一阶段的作品有画星空,也有数码化的意象。在我看来,仰视并不代表一种方向,它其实是复合的,可能容纳更多的、宏观的东西。比如《十示2017-B4》这件作品,我把它叫作“以柔克刚”,就像在挥洒一些节点,虽然整个画面是偏粉色的,但是这些节点、团块包含了某种力量。这种意象对我来说是一个更大的世界,或是存在一种宏观的力量。

这一阶段到现在也已经十二年了,又需要有新的突破。所有艺术家的最终理想都是精神表达,刚好西藏的个展给了我一个契机。我几次去西藏,都感受到了震撼的精神力量。

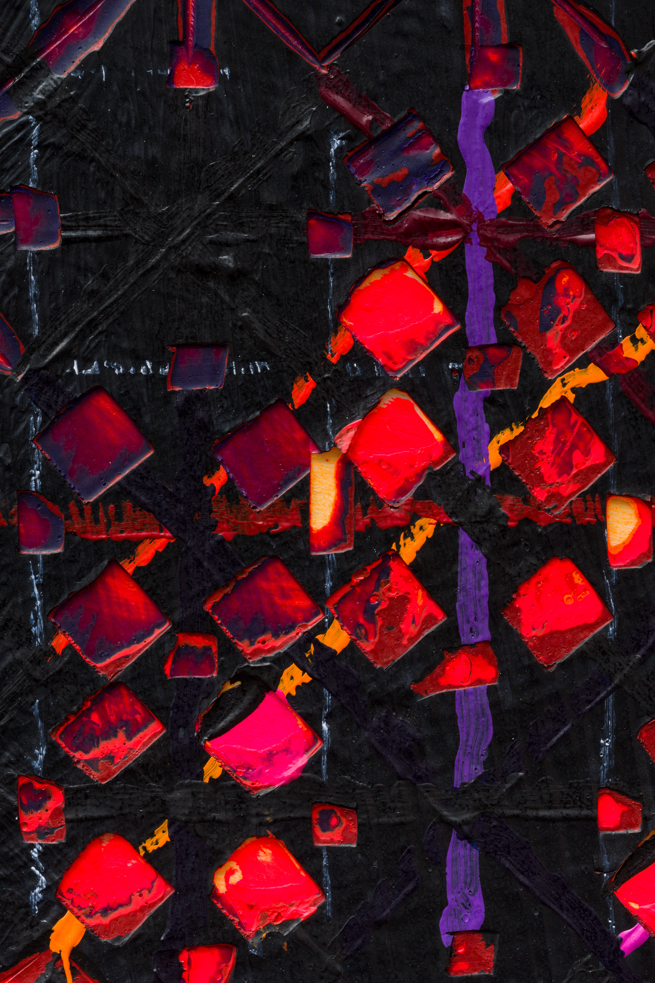

丁乙,2022-3(金刚),椴木板上丙烯木刻,240cm×240cm,2022,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,2022-3(金刚),椴木板上丙烯木刻,240cm×240cm,2022,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

记者:你的作品一直都以“十示”和时间为名,西藏个展中的《十示 2022-3》(金刚)和《十示 2022-10》(坛城)这两件作品却有意强调了具体内容。这两张画有什么特别的意义吗?

丁乙:我在创作中一直追求力量感,面对西藏的宗教力量与自然力量,我也想要画出一种金刚之力。当“金刚”画完的时候,我觉得自己好像找到了西藏的某种精神,接下来就开始画“坛城”。

在西藏,坛城实际上是有规制的,外方内圆,形式不能变,四块颜色也是固定的,除了底部的白色可以换成蓝色。我还专门记录了“坛城”这张画的创作过程。它像隧道一样,从边缘开始一层层画下去,由外及内,这样就增加了一种空间感。

丁乙,2022-10(坛城),椴木板上丙烯木刻,240cm×240cm,2022,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,2022-10(坛城),椴木板上丙烯木刻,240cm×240cm,2022,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

2022-10(坛城)创作过程

2022-10(坛城)创作过程

记者:西海美术馆个展的作品也有不小的变化,主要体现在对于具体形象、意象的表现,比如山、海、月亮等,这与你以前作品中对具象的抽离有所不同。此外,你标志性的十字符号也在画面中逐渐向点状过渡。西藏个展中的新作还出现了以往没有的鲜明的分割线,这样的变化是基于哪些考虑?

丁乙:最大的变化是放任自己。首先,我用十字符号创作已经很多年了,我不能框定自己,也不能教条。艺术是为了自由,所以要尝试,试过了再来反思。其次,这种变化也不是无缘无故的,不是为了画海而表现海,其中还是有暗含的联系,这种联系对我来说是很重要的。2022年,在比较困难的时期能够做两个个展,地域差距又这么大,一个在高原,一个面临海,所以一定要在其中建立一种联系。这种联系就是星辰,是自然的伟大。

西藏个展的准备时间很紧张,我必须要不断地缩小包围圈,最后将对西藏自然地理的感受浓缩在七张关于黑夜中的珠峰的作品中。我在珠峰大本营最大的感受是,连绵的雪山是一道白光,因为晚上天也黑了,地也黑了,但珠峰上的雪在黑夜里互相反光。而在西海,美术馆展厅首先给了我灵感,其中七号展厅的窗户很特殊,能看到海景,让人想到海平面,想到星辰与大海。西海个展中的作品是以空间和展览场域为先导的,我必须对空间给予回应,所以我在画面中间使用了一条横线来分割。

“丁乙:流动的无垠”展览现场,2022

“丁乙:流动的无垠”展览现场,2022

“十方:丁乙在西藏”展览现场,2022

“十方:丁乙在西藏”展览现场,2022

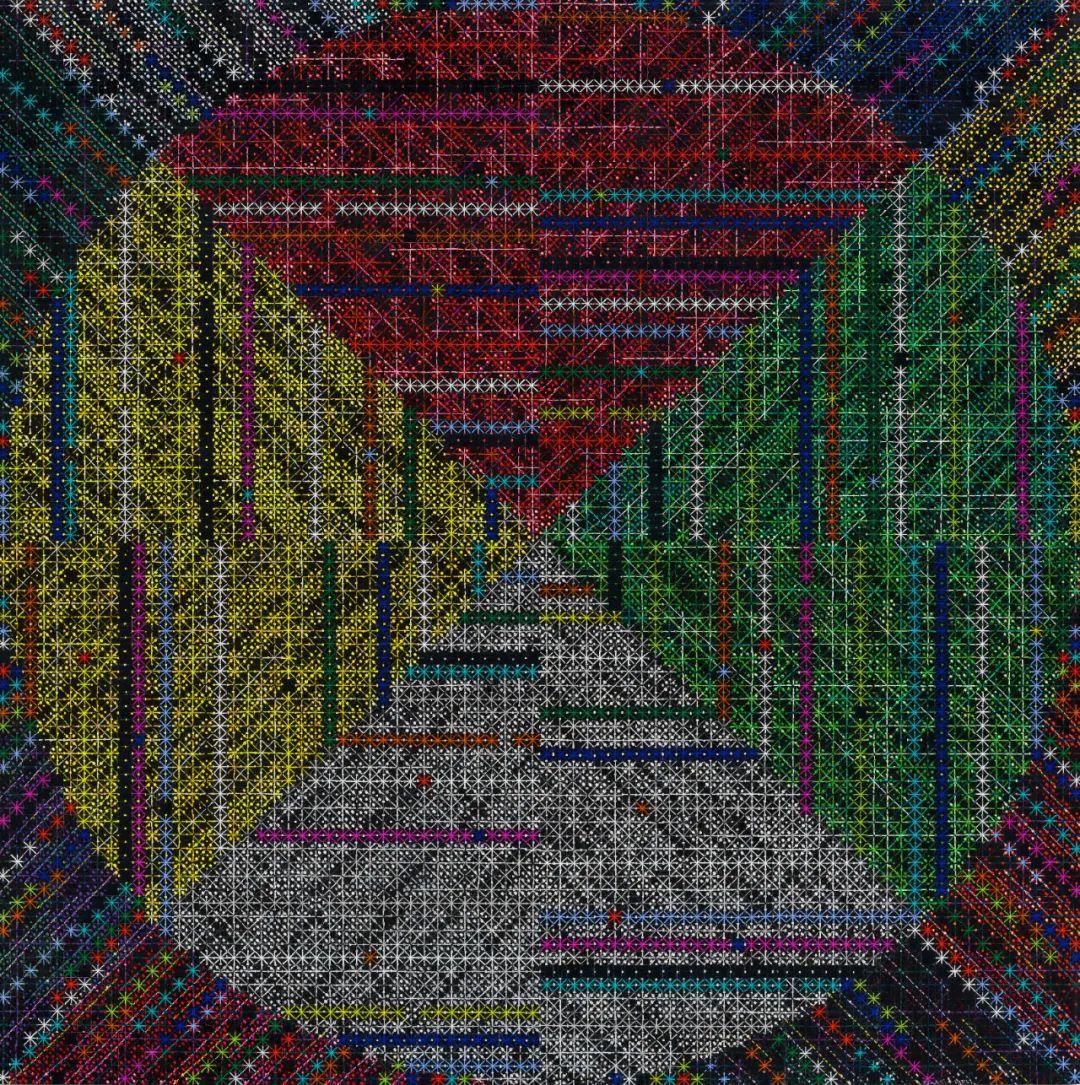

记者:此次在深圳个展的新作中,你更加强化画面的“二分法”——用一条分割线将画面一分为二,这是关于天地的隐喻吗?

丁乙:此次展览第四部分是”生灵“,也是我近期创作关注的一个方面。策展人李龙雨说我画过了所有的方向,没画过人,我也一直在想,人在我的作品中会是什么样?

我的创作一般没有草图,先在纸上开始实验,帮助我思考。这个系列的开端是四件纸上作品,延续了去年的藏纸作品,我又定制了手工能做的最大的藏纸。我选择了二分法,象征天地之间,承载了人的世界。大面积使用的“黑”与“红”,也是与人的本质很契合的色彩,表达灿烂的、辉煌的、美好的、苦难的甚至血腥的,包含着历史和时空。新作中还有一个新的尝试,就是把木刻中刻下来的再还给回去,画面上半部有小块的颜色是撒回去的,是星星,亦或是历史的记忆…… 我用这种种新的尝试来表现关于人的思考。

丁乙,⼗⽰ 2023-2,椴木板上丙烯木刻,2023,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,⼗⽰ 2023-2,椴木板上丙烯木刻,2023,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

记者:在你的抽象绘画中,材料实验和现成品运用是一大特色,在突出作品精神性的同时也强调了其物质性,比如你在20世纪90年代就用瓦楞纸、成品布画画。这种物质性是否也代表了你对绘画的理解?

丁乙:我对材料比较迷恋,尤其是新的材料。我很早就认识到所谓时代特征和地域特征。比如,我们在十米开外就能看出是美国艺术家的画,还是法国艺术家的画,或是中国艺术家的画;是20世纪70年代的作品,还是90年代的作品。这其中有色彩特征,也有材料特征,意味着你的材料、色彩都要与时俱进、不断更新。我可能是最早用荧光色来创作的中国艺术家,在荧光色系列里,我后来还用到了很多新颖的颜色,如珠光色、金属色、夜光色。我认为这些都是在帮助我,完成与这个时代的一种交接。

有些材料,像瓦楞纸,是与自己的生活和状态有关。1995年我去巴塞罗那做展览,后来去了博洛尼亚,有一家西西里岛的画廊邀请我在三个月后做个展。我在当地买了大约三十张不同的纸和画材画画。纸很贵,画完了又舍不得再买。有一天晚上散步的时候,我发现人家门口扔着的包装箱,感觉纸板可以利用,于是就拿来裁成小的,在上面画画。1997年,我与老汉斯和香格纳画廊合作在上海美术馆做个展,当时和做展览画册的印刷厂聊起瓦楞纸,他们用来做包装,就给我找了一卷。这卷纸的门幅是一米六,长度不限,我就把有的裁成四条屏(约80x240cm)画画,有的画一米六,还有用两张一米六拼成三米二作画。那个时候,大部分画在布上的材料也是木炭、粉笔,画有一种质感,有一种粉状的、易逝的效果,但近看又很浑厚。

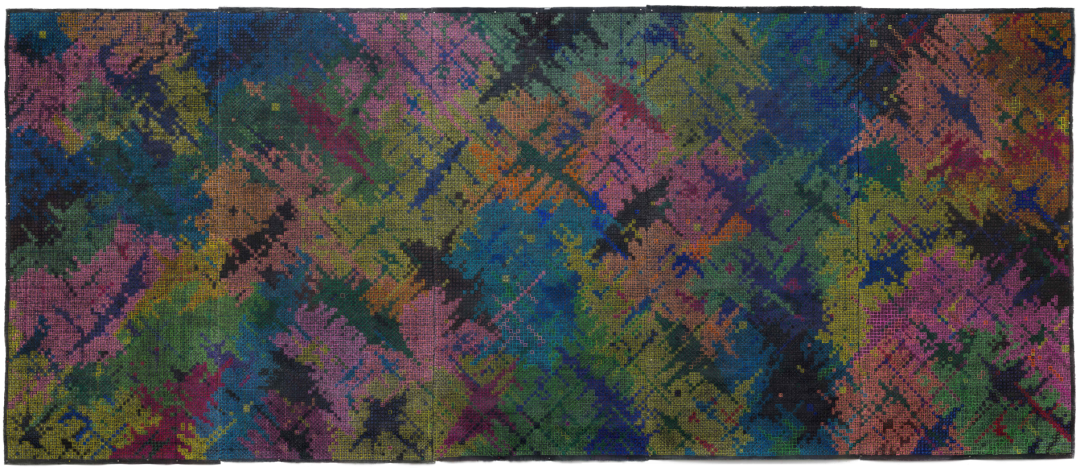

丁乙,十示2016-B10,日本手工纸上碳笔、粉笔,500cm×1185cm,2016,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,十示2016-B10,日本手工纸上碳笔、粉笔,500cm×1185cm,2016,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

记者:什么样的材料会激发你的创作灵感?

丁乙:这是有契机的。《十示 2016-B10》是我目前画过的最大的一张纸上作品。当初的纸样是一个韩国人给我看的,我选了一种日本的皮纸,很厚,里面加了麻绳,是一个有百年历史的手工作坊做的,绳子的痕迹感觉已经帮我打好了格子。我订了五张纸,画了一张很大的画,当时是为巴塞尔艺术博览会“艺术无限”展览画的,之后也参加了很多展览。再比如《十示 2019-B27》,用的是安徽的宣纸,用木炭、粉笔作画,喷胶固定,没法托裱,所以我在订纸的时候要求加厚,做到300克,这样宣纸的晕化能力减弱了,但这种减弱的效果正是我要的。同时,我也想让作品有一些水墨感,所以用水性的彩色铅笔表现了很多细节,比如一些细线,再用水带一下,就会产生细微的晕化效果,这样和纸张特性也比较匹配。

所谓的画家,不是仅仅与画布接触,还应该有一些延伸。我也做过雕塑,还有一些公共艺术装置,虽然不太成体系,但它们首先丰富了我的创作生活,是绘画之外的一种调节;其次也是通过这些尝试认识社会,了解不同的行业。当我的作品受到90后、00后的喜欢,这是我最兴奋的,这说明我的创作在与时俱进。个人的艺术创作很容易停留在原来的系统里止步不前,虽然作品也在不断地成熟、完美,但是缺少不断将时代扔进作品里的能力。

丁乙,十示2019-B27,宣纸上丙烯、铅笔、粉笔、碳笔,300cm×468cm,2019,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,十示2019-B27,宣纸上丙烯、铅笔、粉笔、碳笔,300cm×468cm,2019,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

记者:虽然你一直创作抽象艺术,但始终保持对时代关怀和社会参与的自觉,并不受限于主题、形式和材料。这也是你在青年时期就意识到的吗?

丁乙:我认为这首先是由一个人的性格决定的,然后是理想。每个人都有理想,有的理想比较近,只想着出名就可以了。但我很早就看到,出名的背后是出更大的名,是没有休止符的。早看到这一点,心态就能放平了,用一种长跑的姿态做艺术。这对工作方法都是有帮助的,包括如何控制时间,如何将主要的精力投入自己的创作。我认为艺术家还是要勇于挑战。比如,前面也谈到在去年的作品里出现了意象性的表达,有媒体问我,这种转变是不是因为耐不住寂寞了,其实对我来说,就是不想死守着一种教条,好像这就是我的领地,不能打破。艺术应该有更多的可能性,你首先要去尝试,再反思,再纠正。最近几年做高密度的展览,也是因为我意识到身体的状态、工作的状态是需要保持的,不能懒。

丁乙,十示 2014-8,布面丙烯,200cm×200cm,2014,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,十示 2014-8,布面丙烯,200cm×200cm,2014,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

记者:回顾你的职业生涯,你从很早就开始参加一些海内外重要的当代艺术展览,包括1989年“中国现代艺术展”、1993年威尼斯双年展、1996年上海双年展、1998年悉尼双年展等。这些大展经历对你的艺术创作有什么影响?

丁乙:认识世界,也认识自我。以威尼斯双年展为例,当时我得知入选后很兴奋,在意大利旅行也碰到了很多人。一般在意大利人的心中,能参加威尼斯双年展的都是你所代表的国家中很重要的艺术家,但我并没有感觉这是一个功成名就的时刻。1993年,其实还有一些比较重要的国际展览,比如老汉斯在柏林策划的“中国前卫艺术展”,还有在布里斯班举行的首届亚太区当代艺术三年展也挑选了中国艺术家参展,以及1995年在北美巡展的“中国新艺术1990—1994”等等,这些展览我也都参加了。从这一波开始,中国当代艺术登上了国际舞台。后来我收到了一些展览报道的剪报复印件,我发现我的作品图像几乎没有出现过,最多提到我的名字,上封面的全是领袖人物和中国形象的大头肖像。这也帮助我认识世界,让我了解外国人看我们的眼光是带有很强的意识形态色彩的。虽然中国当代艺术的境遇发生了改观,但这条路还没有真正开始。正因为我当时没被卷入主流,所以能看清一些东西,也能够认识自己的创作所处的阶段。

丁乙在威尼斯双年展展出作品前,1993

丁乙在威尼斯双年展展出作品前,1993

记者:谈到纯粹性,你一直在创作中探索一种纯粹的抽象精神。你也提到过,画画是要让人们不断看到真相。对于抽象作品,你如何表达真相?

丁乙:首先,抽象是一种思想方法。其次,我非常喜欢抽象的思维方法,它可以包含宏观的、隐秘的东西,你可以慢慢地揭示它,也可以让它处于混沌的状态。这是具象做不到的,因为具象的指向性太明确。抽象性也意味着一种语言提炼的工作,它帮助你思考如何用最简洁的绘画语言,去表现你所面对的现实的复合的逻辑关系,并在这一领域不断延展,提供一种新的抽象感知的角度。

纯粹的抽象精神是与时俱进的,或者说具有一种时代特征。抽象的真相始终存在于基本的艺术原理之中,但其结构又涵盖了新艺术的各种思想,而抽象精神的外延是可以引起共鸣的。

丁乙,十示 2023-B2,宣纸上朱砂、色粉、木炭、铅笔,400cm×720cm,2023,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙,十示 2023-B2,宣纸上朱砂、色粉、木炭、铅笔,400cm×720cm,2023,图片来自丁乙工作室 ©丁乙

丁乙:十示星系

Ding Yi: Cross Galaxy

策展人:李龙雨

展期:2023年8月16日-10月15日

地点:深圳市当代艺术与城市规划馆A3展厅

(来源:艺术当代 徐可 吴蔚)

艺术家简介

丁乙(Ding Yi),原名丁荣,当代抽象艺术家、策展人。1962年出生于上海,1980-1983年在上海市工艺美术学院就读装潢设计专业,1990年从上海大学美术学院国画系毕业。1990年任教于上海市工艺美术学校,2005年任教于上海视觉艺术学院。现工作和生活于上海。