我第一次和段正渠约采访的时候,他正在位于山西右卫镇的画室“闭关”中。若不是临近自己任职学校的毕业季,有答辩任务在身,他还会继续待下去。疫情三年,右卫已经成为画家的一片世外桃源。在那里,他一天两顿饭,朝九晚五的作息,只为专心作画。

段正渠在右卫的工作室

段正渠在右卫的工作室

“右卫:段正渠新作展”(2023年3月14日—5月6日)集结了画家最近四五年的全新油画创作。和以往粗粝厚重的创作相比,这批作品展现了很多新的可能,有题材上的实验,也有画法上的探索,偶尔还会闪现出一些似乎指明了新方向的确凿感。段正渠的作品和他本人在生活中的状态一样,始终是坦诚示人的。而在本次采访中,画家也毫不保留地分享了那些使他走到今天、可能还会推着他去往未来的往事与随想,仿佛所有的一切都还在时间之中,没有答案。用他自己的话说,创作永远都是“可能是、也可能不是”的状态,要弄明白看个究竟,就得耐心地“等”。

“右卫:段正渠新作展”,展览现场图片由魔金石空间提供

“右卫:段正渠新作展”,展览现场图片由魔金石空间提供

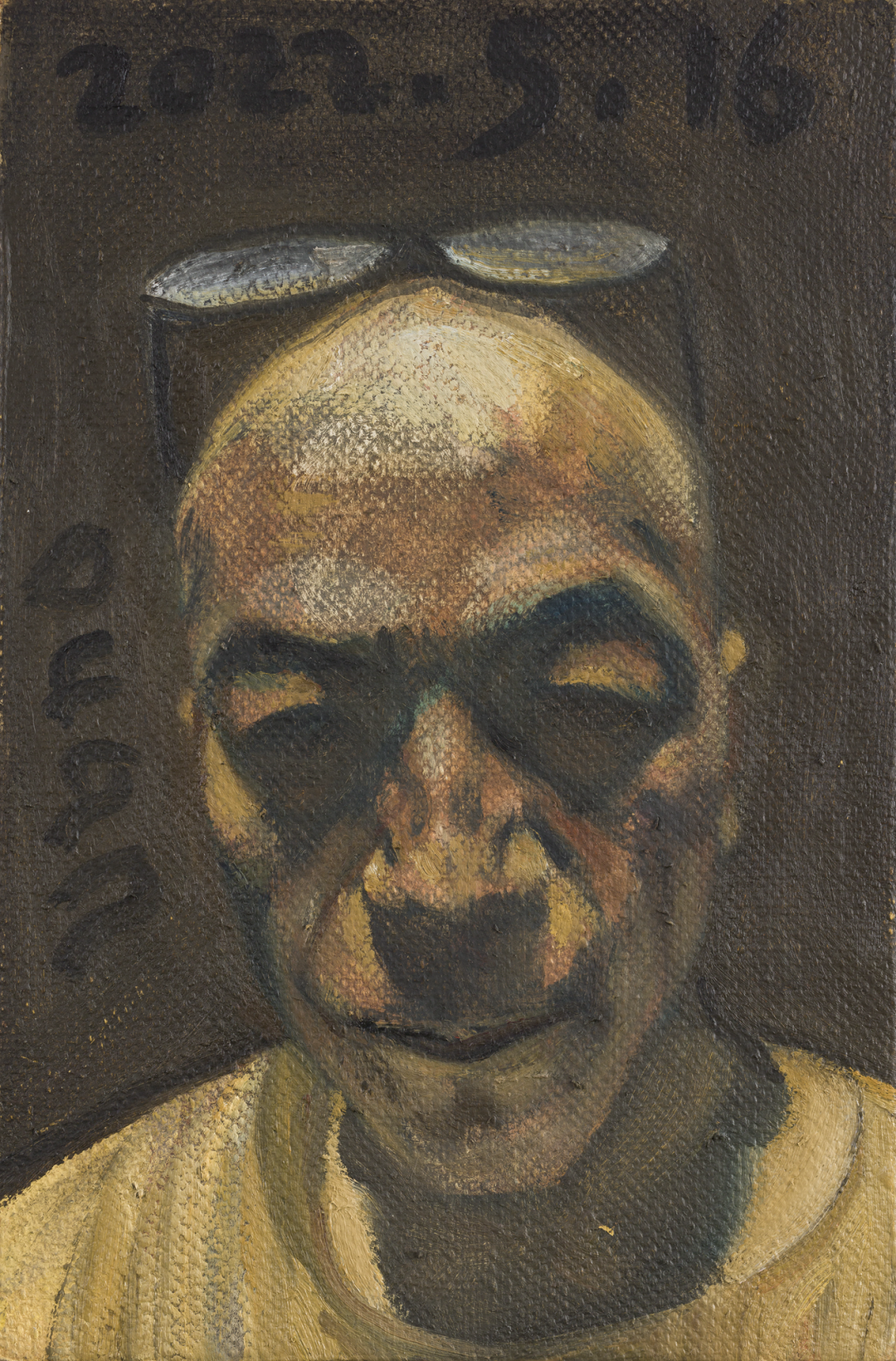

段正渠

段正渠

色彩

记者:在“右卫”展上的新作仍然与你八十年代以来的西北经验有关。但是和以往相比,新作明显更加鲜艳,用色也更加自由了。你戏说这是回到了七八十年代在广州美院学画的“南方时期”。为什么会有这样的改变?

段正渠:小时候我生活在乡下,加上特殊的历史时期,根本见不到好的美术作品。中学毕业我跟着学画的老师,是县化肥厂工会的,他的父亲也是县文化馆的干部,在他们家里能找到一些前苏联的《星火》画刊1。在当时,能看到这些无疑是件激动人心的事儿。不知道是印刷的原因还是画本身如此,里面印的画都灰土土的。和朋友们说起来,大家都会说“高级高级”,于是,“高级灰”就成了这些杂志给我留下的深刻印象,也形成了我对“好画”的最初定义。很羡慕,心想自己什么时候才能画成那样?

考上美院之后的第一年,我总是着迷于调弄用灰色。老师说天空那么蓝,树那么绿,你干嘛非要画得那么灰?我心想我就是喜欢啊……学画时形成的偏爱难以改变。这情景一直持续到二年级下学期。我以前写过二年级老师带我们去海边写生的故事:中午的太阳从头顶照下来,投在地上的影子只能将将把脚盖住;天空群青,海普蓝,沙滩金黄……所有东西都明亮刺眼。这些在北方是感受不到的,我第一次意识到在广州画脏兮兮的灰颜色确实是不恰当的,颜色也随着开始画得饱和明亮。

大学毕业我去了陕北,又觉得学校学的那套漂亮色彩,跟在陕北的感受连不起来。陕北的感觉是厚重的,虽然也有蓝天白云,但它们和我对这片土地的理解相去甚远……我开始借鉴鲁奥 (Georges-Henri Rouault, 1871—1958) 的方法,往单纯里画,最后几乎画成了单色,并持续几十年,一直到了2015、2016年。

段正渠,《黄河浊浪》,2014,布面油画,160 × 230 cm

段正渠,《黄河浊浪》,2014,布面油画,160 × 230 cm

段正渠,《梳妆》,2015,布面油画,160 × 130 cm

段正渠,《梳妆》,2015,布面油画,160 × 130 cm

说是2015年,其实要追溯这种状态,可能还要更早三、四年,2012年之后我在创作上就开始拧巴,只是当初没这么明显。陕北画了那么长时间,每天都是“厚重”“单纯”,这时候开始对那些东西失去兴趣,天天画,天天刮,一张画也画不出来,天天在挣扎,甚至想去他妈的,画不出来以后干脆改行不画了!

这种状态下,只能尝试改变和调整。开始我以为是题材的问题,是不是对北方对黄河没兴趣了?试了后再冷静下来想想其实和题材无关。北方既是我最熟悉的,也仍然是感兴趣的,改变的方面应该在别处。于是,开始尝试改变,用色习惯的改变便是尝试之一。

段正渠,《民谣》,2020,布面油画,130 × 195 cm

段正渠,《民谣》,2020,布面油画,130 × 195 cm

段正渠,《梦乡》,2022,布面油画,135 × 180 cm

段正渠,《梦乡》,2022,布面油画,135 × 180 cm

神秘

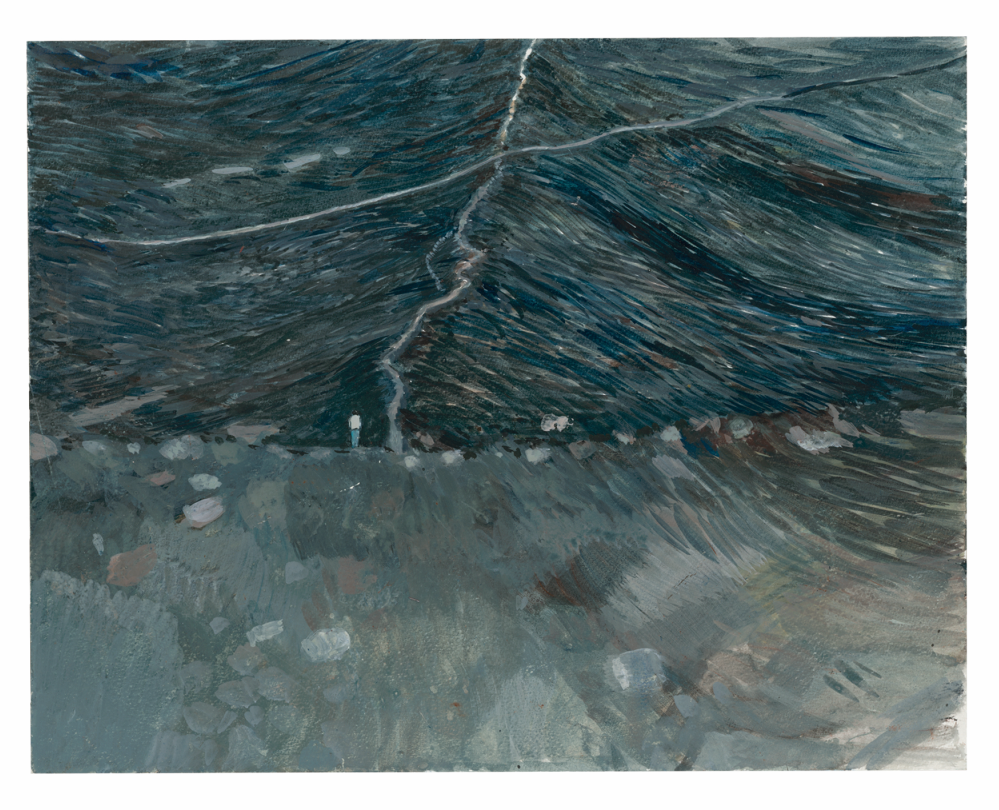

记者:你最新的“秘境”系列和以前很长一段时间的创作都很不一样,其中有一种特别的神秘感。

段正渠:我一直对“神秘”感兴趣。以前画陕北的神秘,靠的是夜浓重的黑,靠画里人物做出的吃惊表情;现在我想画光天化日下的神秘,想让人感觉不可捉摸、不可名状的某种东西。

上大学的时候,看过一部叫《悬崖上的野餐》(Picnic at Hanging Rock, 1975) 的澳大利亚电影,说的是老师带着一群学生郊游发生的事情:阳光灿烂,树叶金黄,逆光下人物美丽灿烂如波提切利的画。几个女孩上山后,镜头一转,莫名其妙不见了。于是开始寻找,从头到尾也没找到……挺超现实的。前些年曾专门找到这个电影想再看一遍,却没能看进去,但它当时给我留下的印象却是非常深刻的。突兀和陌生似乎容易显得神秘。熟悉的司空见惯的场景里出现一个毫不相干的东西,悬念便会随着产生。我喜欢并试着画那种感觉。

段正渠,《秘境I》,2022,布面油画,150 × 200 cm

段正渠,《秘境I》,2022,布面油画,150 × 200 cm

段正渠,《秘境II》,2022,布面油画,140 × 180 cm

段正渠,《秘境II》,2022,布面油画,140 × 180 cm

“秘境”系列里的原型,是我在乡下见过的一个小花园。植物并没多高,只是我把它们画成了森林。那些花草本来都好好地长着,有天被霜打了,一下都蔫巴倒趴在地上。头天还是绿的叶红的花,一下变成枯黑的蓝紫。这个经验很刺激,挺激动地拍了不少照片……之前还从没有被植物打动过。

当时我就画了几张小画。我以前不怎么画植物,而且也几十年没用过绿色了。“右卫”展是个机会,春节时我就想着画张大的试试看怎么样,结果画了一幅不尽兴,又画了两幅,并加上黑脸的小人儿藏在花丛里。

如果按以前的方法,画起来可能不会像现在这么费力:哪些可用哪些不可用,哪种东西掌控到什么地步,心里会相对有数些;现在不是了,有很多出乎意料的东西,有更多的未知和不确定。虽然艰难,但我喜欢这种状态。

改画

记者:你似乎有一个习惯,如果一张画现阶段不是很满意,就会整个儿刮掉或者涂掉。

段正渠:这是我老也改不掉的毛病,从大学开始就这样,几十年了。总是不满意。画到半截儿拆下来撕掉或者改成毫不相干的另一幅,在我是很常见的事儿。那些侥幸死里逃生留下来的作品,每一幅都不知道改了多少遍。当然最后完成的作品画面丰富的感觉,也不是画一遍两遍能够达到的。

我性子急,不满意的画看着糟心,它又总在眼前晃,受不了,所以要不涂掉、改好,要不拆下来开一张新的。2000年的“当代中国美术展”(意大利,帕多瓦),有张画展出并收在画册里。回来后老觉得哪儿不舒服,就搬出来修改,结果改着改着画没了。几年后台湾藏家拿着画册找这幅画,怎么也找不到,仔细想想,才想起它被盖在了另外一幅画的下面。

从2015年到去年春节,我没有做过一个新画框,每天都在画,用的都是从不喜欢的老画上拆下的旧框子。

段正渠,《恍惚》,2022,布面油画,150 × 180 cm

段正渠,《恍惚》,2022,布面油画,150 × 180 cm

自由的悖论

记者:你说现在画画比以前难多了,以前很长一段时间你会在画面中找一种厚重的气质,现在这种确凿的东西没有了,但这是不是也意味着有了更大的自由度?

段正渠:83年毕业后,我就开始做各种尝试,以图找到个人绘画风格。1987年画出第一幅陕北题材的作品《山歌》,1989年又画了《红崖圪岔山曲曲》,1991年和段建伟的“二段”展(“段正渠、段建伟油画展”,中央美术学院画廊)之后,色调浓重的北方作品逐渐被业内认可。面貌算是清晰,辨识度也高,没想到这种人人追求的“个人风格”一旦得到了,反过来又会像框子把人给套住。

“自由度”是相对的,有时候甚至是矛盾。以前我知道自己“要什么”,像画黄河,我要画出那种激荡的感觉,我会想方设法调动一切因素,只为达到这个效果,很明确。但别的呢?一些不适合这种方法又非常想画的东西该怎么办呢?只能舍弃。现在,终于有胆跳出了旧框子,说起来像是自由了,同时又更像是迷失:头绪多到无所适从,一切都像重新开始。拿“右卫”展来说,一直觉得得要有个主线才对,但这些年一直处于实验和寻找之中,什么都在试,头绪就多了。年轻时折腾那么多年好不容易找着了自己的语言,现在丢掉重新开始,找了七八年依然不很清晰。太难了,多少年没觉得这么难过,像是回到了大学刚毕业那个时期。

段正渠,《爱情》,2019,布面油画,150 × 180 cm

段正渠,《爱情》,2019,布面油画,150 × 180 cm

段正渠,《蓝色孤独》,2020,布面油画,150 × 180 cm

段正渠,《蓝色孤独》,2020,布面油画,150 × 180 cm

新头绪

记者:你刚才提到有很多新的创作头绪,如果现在让你回看它们,你觉得有哪些是可以继续尝试下去的?

段正渠:《西偏北》系列?这大概是与我以前一直画人有关,我想从人群题材里找到一种区别于国内常见的表现形式,并在其中画我感兴趣的那种神秘。我有这个生活基础,我想继续试一试。现在的画里面的人物,有的很写实,有的很突兀,手法也不一致,常常勾几根线就放那儿了,在以前是不敢这么画的,之后我想再有意识地加强这种较为广阔的思维和创作方式。

段正渠,《西偏北I》,2022,布面油画,135 × 180 cm

段正渠,《西偏北I》,2022,布面油画,135 × 180 cm

段正渠,《西偏北II》,2022,布面油画,135 × 180 cm

段正渠,《西偏北II》,2022,布面油画,135 × 180 cm

段正渠,《西偏北III》,2022,布面油画,135 × 180 cm

段正渠,《西偏北III》,2022,布面油画,135 × 180 cm

再一个是像《右卫》、《大荒》、《雪落无声》这类与古代遗址相关的作品。古时西北是出英雄的地方,如今英雄远去景色萧瑟。这不是对某段的历史诠解,也不是对哪一片土地具体的描绘,场景气氛基本来源于内心的怀古情绪以及对神秘的想象和编辑。

西北给我的感受是深刻的,坚实野蛮中透着荒诞。我们脚下几百上千年前的城池,它辉煌过,也曾经硝烟弥漫遍布尸骨。时间掩埋一切,曾经的故事弥漫在沉寂荒芜的原野里。我总觉得不可思议,喜欢琢磨和编造这类故事。

段正渠,《右卫》,2022,布面油画,160 × 200 cm

段正渠,《右卫》,2022,布面油画,160 × 200 cm

段正渠,《雪落无声》,2022,布面油画,140 × 180 cm

段正渠,《雪落无声》,2022,布面油画,140 × 180 cm

坦培拉

记者:你之前有一段时间试过坦培拉的技法,现在还在这么画吗?

段正渠,《望长城》,2017,纸本坦培拉,32 × 41 cm

段正渠,《望长城》,2017,纸本坦培拉,32 × 41 cm

段正渠:以前画过一段,但很快就放掉不画了。

我2017年开始尝试用坦培拉作画,目的主要是想改变原有的作画习惯。现在看来这种做法本身就是一种病态。我的第一张坦培拉就是两米三的大画。以我的性格和作画习惯,一米见方的区域几刷子就画满了,但用坦培拉得涂上个两三天。也不是真的想掌握这种技法,就想磨磨我急躁的性子和惯常的草率笔法。除了一些纸本,也就画了三四幅架上作品,之后我还是停了下来,因为太不对我的脾性。

不过那段尝试还是有益也有意义的,对现在的作画方式及用笔都有影响,比如新作品中细碎的笔触就从来自于这里。

段正渠,《金色波浪》,2020,布面油画,150 × 180 cm

段正渠,《金色波浪》,2020,布面油画,150 × 180 cm

动摇

记者:现在不管是国际上,还是国内,包括像你的学生中间出现了很多新的绘画潮流,你看过以后会有动摇的时候吗?

段正渠:对潮流我不是太关心,但好画确实会对我产生影响,甚至会动摇我以往对自己眼力的评判。看到喜欢的作品,我会想画中的哪些是我可取的,会有试试的冲动。

几乎每天都在翻手机,只为能看到一些好的平台发的链接,我还关注了不少国外艺术家和画廊。我会把喜欢的作品收集起来,没事就拿出来看看。他们对艺术的态度、理解以及表达方式对我来说都是新颖的,我尤其喜欢他们作品中那些“意想不到”的部分。

作为学习的一种方式,我也会在画布上做些尝试。但我没法自由地切入或者是转换到他们所在的系统里,这和我们之前所受的教育以及生活经历有直接关系。

段正渠,《检测》,2022,布面油画,25 × 35 cm

段正渠,《检测》,2022,布面油画,25 × 35 cm

段正渠,《透视》,2022,布面油画,25 × 35 cm

段正渠,《透视》,2022,布面油画,25 × 35 cm

计划性

记者:你在首都师范大学美术学院做了很多年老师。我也观察到现在年轻一代的画家往往比他们的前辈更加注重计划和目标,会倾向于在一段创作中为自己设置任务。你觉得这是好事吗?

段正渠:每个人工作方法不同,有些人善于做详尽的计划,有些可能更重感性。对我来说,计划只是计划而已,没多少实际价值,因为随着过程的持续深入,原有计划随时会发生改变。我跟学生聊天时说,创作难就难在心里有个目标,但是这个目标永远都是影影绰绰的,你大概能感觉的到,可永远也看不清;你朝自认为正确的方向做着努力,走到跟前,很可能那并不是你想要的结果。所以不停地试、不停地画才重要。

段正渠,《生日》,2022,布面油画,30 × 20 cm

段正渠,《生日》,2022,布面油画,30 × 20 cm

段正渠,《妥妥》,2022,布面油画,25 × 20 cm

段正渠,《妥妥》,2022,布面油画,25 × 20 cm

记者:这种感觉就像是你刚才分享的小场景似的。在陕北走夜路,看着远处模糊有个东西,也不知道是什么,想走过去,走过去可能有点什么东西,也可能什么也没有。对你来说,画画这件事本身,好像也和你感兴趣的、题材里的神秘和诡异有关系。

段正渠:对。我很看重体验的过程,过程中的那些“不可知”对我充满诱惑,尽管过程中的各种折腾会让你生不如死。我在一篇“自述”里说过:小时候,每到傍晚母亲就会让我跟着姐姐到村口接在外乡上学的大哥。远远地看着过来一个人,近了近了却不是;远远地看见又过来一个人,近了近了却还不是……黄昏的土坡,就是个等谁的样子……对我来说,创作永远都是这么个“可能是、也可能不是”的状态,要弄明白看个究竟,就得耐心地“等”。

每个人都有自己的工作方法,状态也各不相同,我会有个粗略的方向,但周到的规划从来没有。

段正渠,《日落》,2022,布面油画,140 × 180 cm

段正渠,《日落》,2022,布面油画,140 × 180 cm

[1] 《星火》是俄国最古老的画刊杂志,创刊于 1899 年。从 1923 年复刊到 1991 年前苏联解体的几十年,也是《星火》最为辉煌的时期。(来源:Art-Ba-Ba 余永泽)

艺术家简介

段正渠,1958年生于河南偃师,1983年广州美术学院油画系毕业。现为首都师范大学美术学院教授、博士研究生导师,中国美术家协会油画艺委会委员,中国国家画院油画院研究员,中国油画学会理事。