中国画的创新是经久不衰的话题,也是中国画发展中不变的课题,没有创新,中国画就失去了前进的动力与活力。但是如何创新?如果为了出新,只做形式上的改变,似乎也没有太大意义,精神属性依旧苍白无力。所以,从传统中出新成为中国画发展的一种共识,绘画创作需要深入到历史传统之中,从内核向外生发,这样慢慢长成的才是有生命的艺术形态。中国美术学院卢坤峰教授对于传统有着崇敬之心,入古出新。他的绘画延续了典型的文人画形态,清丽雅正,气格高古,是花鸟画历史中传统风格的典范。卢坤峰将他对传统的理解、艺术创新的智慧融入教学与创作中,成为具有启示意义的画家。——阴澍雨、张译丹

卢勇 (右) 接受王犁 (左) 、叶芳芳采访

王犁(中国美术学院副教授):卢老师您好!很荣幸邀您一起来聊聊您父亲卢坤峰先生的艺术经历、创作与理念。方增先先生曾经感叹说:“卢坤峰走的是一条充满个性又踏踏实实的习画之路,他内在的创造热力,犹如火一般的旺热。”的确,从宋人的工笔重彩、元人的逸笔水墨,到近代的意笔大写,他无不认真揣度,细心研究。可以说,扎实的基本功是他最大的优势,用他自己的话来说:“基本功绝对不能欠债,欠了债就是高利贷,一辈子都还不清。”聪颖的天赋、惊人的记忆,加上超常的努力、万般的刻苦,支撑着他的艺术创作经由一条艰难困苦的道路攀向艺术险峰,造就了他在当代花鸟画界的地位和影响。回望您父亲的经历,请您谈谈他是如何走上专业艺术道路的?

卢勇(中国美术学院教授):关于我父亲小时候的经历,以前听他说过一些,都是只言片语,并不完整,倒是他生前有几篇采访文章和录音说得比较清楚。

20世纪60年代的卢坤峰

父亲从小就喜欢画画,极具天赋,在当地早就小有名气。我祖父是一名中医,他觉得画画这个职业将来很难维持生计,所以他想让我的父亲学医,我至今还保存着父亲儿时用小楷抄写的药方。父亲到了中学后,有了美术课,很快就被老师看好,并建议他去济南,那里的机会更多。记得父亲说过,一次有机会参加济南市举办的画展,他画了一张从齐白石那儿学来的牵牛花,当时报纸上一篇介绍展览会的文章中还提到了他,并配上他的画作,这对他的鼓励很大,后来就慢慢走上了画画这条路。

1958年,父亲来杭州考学,著名艺术理论家、画家俞剑华先生对他大为赞赏,称其“吾乡之秀”。关于当年的场景,听父亲回忆说:“我到潘先生家里,他给我泡了一杯茶,拿出一本《芥子园画谱》,书就在他座位后面的架子上,一伸手就拿过来了。他随手拿起桌上一张皱皱巴巴大八开左右大小的废纸,拿过来就画,开始示范有自己风格的石头。”潘先生是叉着腿站着画的,上面还写了和父亲的对话:“先要画工笔、白描和双钩,得循序渐进,画大写意还得从基础上开始,才能走得稳……” 很可惜,后来这幅画被人偷走了!

1964年,卢坤峰(右一)在本科学习期间与同学合影

叶芳芳(中国美术学院博士研究生):据说卢坤峰先生在校读书期间,是公认的专业最好、最勤奋且最穷的学生。

卢勇:我父亲是1959年考进浙江美术学院的,当时已经25岁,同学们都称他“老大”,以至于后来方增先、舒传曦、吴山明等老师都叫他“老卢”。

说父亲专业好,应该在当时是公认的,不仅国画系知道,就连其他专业的老师、同学也都知道。很多还健在的老师们都还记得父亲当年画的画,比如《油菜王》等作品,可惜那时画的很多工笔画都已经遗失了。关于这些,袁大梁先生曾经写过一篇文章,叫《阅遍沧桑的天真——记卢坤峰教授》,里面有很多描述。父亲的才华早就被潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆抑非等老先生们所看重。潘先生是不大肯称赞自己的学生的,但看了父亲毕业创作画的那幅工笔《鹅》后,脱口赞道:“自从陈老莲之后,二百年来无此线条,坤峰是不可限量的!”

20世纪80年代,卢坤峰示范画竹

前年我在为纪念吴茀之120周年诞辰准备资料时,吴先生的外孙女儿吴晓林女士回忆说:“你父亲那时候经常来我家。关于他,我这还有一封信,一时找不到了,回头找出来给你,这封信是外公写给他的。你父亲为郭沫若画过一张《松树老鹰》,郭沫若写了首诗题在上面。(当年朱德喜欢兰花,有一次住在植物园那边,还让你父亲去画。)你父亲不太讲话,他经常拿画来,从楼梯上来,恭恭敬敬地叫外公评画,所以我知道他过去是画工笔的。有一天傍晚,我们正在吃晚饭,他拿了画来,其中有一张画,底下的石头是用线描勾的,上面是竹子。因为画比较大,所以外公(吴茀之先生)就站在吃饭的凳子上看,还叫我外婆一起来看,说:‘快看,卢同学又画了一张好画。’当年外公极力推荐你父亲留校,他是和潘先生商量好的。你父亲很用功,每次都抱着厚厚的一刀画过来请外公看。外公常念叨说:‘花鸟画,现在系里只有卢坤峰了。’那一年我外公是凌晨五点半去世的,你父亲一直陪着,他是最后陪着外公的人,现在没有人知道这些了。”

1985年,博伊斯给卢坤峰(左一)题赠自己的画册

当年还有很多老先生都赏识父亲的才华,我很喜欢余任天先生给父亲写的诗:“帖背画梅忆复堂,笔精元素亦生光,少年乘兴一挥洒,想见峥嵘岁月狂。”还有一首:“兰清石静竹峥嵘,年少卢郎多写生,今读十三年前画,大家风骨已先成。”诸乐三先生也有一首:“坤峰作画本无师,元气淋漓意造之,笔到兴酣留不住,天机一片寸心知。”而程十发先生的一首更是说:“贵为黑白现缤纷,落笔纵横善写真,我爱坤峰新意匠,徐黄从此作刍神。”老先生们这些诗就是对父亲创作的最佳写照。

读书时,父亲的画是出了名的,穷也是出了名的。一件旧货店里买的“二战”时的旧麻布大衣,他穿了整整四年;拖着一双开了口、下雨天离老远就能听到噼里啪啦声的破鞋子;平时吃不饱,四年寒暑买不起车票不敢回家;从垃圾桶里捡来被同学们扔掉的旧毛笔,修剪笔锋后接着用;没有纸可用时,将系里的旧报纸画完后,还铺在地上当席子睡……现在很多还健在的老先生们对此还记忆犹新,我每次听到他们回忆父亲的这段光阴时,都不禁潸然泪下!

1991年,潘天寿纪念馆新馆开馆合影,右起张立辰、叶浅予、卢坤峰、姜宝林

还有一段真实的“分月饼”的故事,关于中秋节和友谊,后来被传为佳话。根据金鉴才先生几年前的回忆,那是在1961年或者1962年的中秋,当时我的父亲在读本科,他是班上成绩最好、家境最穷的学生;金鉴才在读附中,也是班上最穷的学生。中秋那天,两人都没有地方可去,同在教室里画画,想买个月饼吃但都没有钱,后来,金鉴才与巧遇的义乌老乡毛翔先借得5毛钱买了一块月饼。那时,这块月饼对他们来说,真的很宝贵,就想一定要找一个最好、最美的地方去吃。就这样,他们两个人拿着月饼沿着西湖走了整整一圈,但还是决定不下来在哪里吃,于是又走了半圈,最后到了孤山的放鹤亭,他们两个人坐在亭子里把这块月饼分了。

后来,父亲还有一个外号,现在很少有人知道,叫“老等”。父亲每日勤奋,加之出笔又快,常常家里没有了纸。那时候他已经小有名气,很多人来找他画画,也会送点纸来,于是他就在家里等,等一有了纸就赶快画,朋友索要多少都不重要,只要有纸画就行。

即便是到了晚年,他还是一样的勤奋用功,仍然保持着很多当年贫困时画画的习惯:比如用剪刀修剪旧毛笔、用旧报纸当毛毡,画画从来不挑纸,有什么纸画什么纸。

卢坤峰 本科毕业创作稿 纸本设色 42×32厘米 1963

王犁:卢坤峰先生深受潘天寿、陆俨少、诸乐三、吴茀之、陆维钊等老先生们的教导,为他在临摹、写生、创作等方面打下了坚实的基础,从您的角度来看,老先生们对他的影响或者启发最大的是什么?

卢勇:记得父亲生前有一次和我聊天时说:“如果现在潘先生、吴先生、诸先生这些老先生们都还活着该多好啊!可以向他们学习学习,有什么问题可以请教请教,大树底下好乘凉!现在他们都不在了,我自己成了大树,再没有地方可以乘凉喽!”父亲到去世时,画桌、书架、床上到处都堆满了几位老先生的画册和诗集,我觉得老先生们对父亲的影响是各个方面的,既有画画方面,也有为人处世的品格方面。

卢坤峰 山鹊蛱蝶图 纸本水墨 110×80厘米 1964

父亲有一次和我说:很早以前,有一个同学陪他去拜访夏承焘先生,临别时,夏先生一直送到公交车站,等车的间隙,夏先生突然问他:“卢先生,听说你在山东画画很有名。”我父亲忙说:“没有,没有!”父亲说他马上就有一种感觉,也可以说是反思,像夏承焘先生这样的大学问家,一心专钻研学问,竟然还不知道自己很有名,这多值得人尊重啊!

还有一件事,陆维钊先生在临终前,学校给陆先生评了个正教授职称,向他宣读时,陆先生说:“我还一直以为自己是正的。”这就是老先生们的品格。

卢坤峰 花鸟尺页之一 纸本水墨 33×38厘米 1987

当然,在专业上,这些老先生们对父亲的影响是巨大、深刻的,也是终生难忘的,父亲曾说:“没有这些老先生就没有我。”曾听他回忆说:“那时候,我还没有现在的眼光,有好多画,老先生说很好,是因为老先生说很好,我才开始肯定一些画好,反反复复地看,现在老了才慢慢知道好的原因是什么了。说老实话,当时有好多老先生说好的东西,我那时没有感觉到好。比如系里藏的一张李复堂的萱草,当年觉得有这么好吗?底下几个苔点,有点朱磦、赭石颜色的,当年我觉得这个画不到位,但老先生一致都说好,而现在感觉到好了。还有一张小的山水,画的像一个笔架,一个黑石头,底下平的,也不是什么大名家,可老先生一致地说好,我想老先生都是画花鸟的,怎么知道这张不知名的画家的山水好,后来顾坤伯先生来了说:‘哦!这张很好!这张很好!’你看看,老先生们的看法、观点都是一致的!”

卢坤峰 花鸟尺页之二 纸本水墨 33×38厘米 1987

王犁:卢坤峰先生早年学宋元,创作了很多工笔画,他的毕业创作《鹅》也是工笔画,这幅作品不只引起全院师生的注目,而且在画界引起轰动。如今很多工笔画家的毛笔压不下去,把工笔画描得很细,缺失了工笔画的“写意性”。

卢勇:说到这一点,不仅仅是《鹅》,还有现在还保留着的《山鹊蛱蝶图》《花木鸣禽图》等,但大部分已经遗失了。浙美老先生们画意笔居多,画工笔的很少,但这不等于老先生们看不懂工笔画。父亲说他读书时画的多半是工笔,可当时几位老先生都不画工笔,但他们眼界宽,看得懂,从来没有让学生学他们的画。后来陆抑非先生调入美院加强了工笔的力量。至于画工笔还是画写意,父亲认为离开了传统笔墨,离开了中国文化是不可能有机会画好的!

卢坤峰 花鸟尺页之三 纸本水墨 33×38厘米 1987

叶芳芳:王维“诗中有画、画中有诗”,郑板桥诗书画三绝,书画与文学是不可分割的。卢坤峰先生的画上,题跋多为自作诗文,这在当代画家中非常难得。

卢勇:我父亲的学画过程,受潘天寿、吴茀之、诸乐三、陆维钊、陆抑非等老先生的深刻影响,所以,他从年轻时就没有一刻放弃读诗、写字,直至晚年。

他喜欢读诗、吟唱,最爱杜甫。记得我小时候,还住在老美院景云村那幢老二楼教师宿舍里,老远就能听到他用山东话吟唱诗词,这个声音至今还萦绕在我的耳边。父亲是山东人,学习平仄对他来说很困难,他是逐字逐字硬生生地去学。

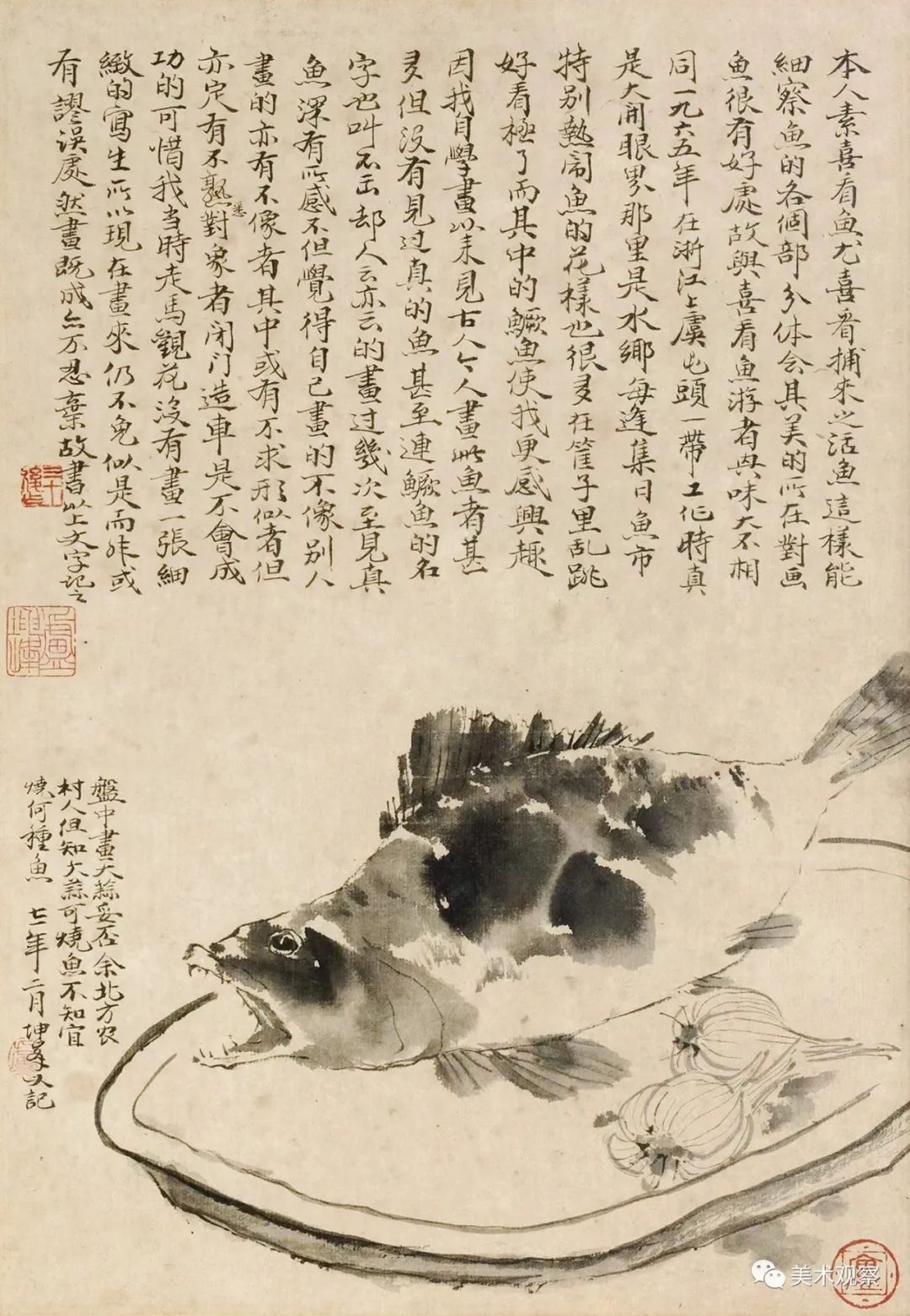

卢坤峰 写生鳜鱼图 纸本水墨 36×32厘米 1971

父亲的记忆力是令人震惊的,可以说是过目不忘,几百字的长诗,看一两遍基本就能背诵。他读过很多诗,大都能背,比如唐诗中的那些重要的诗歌,他到了八十几岁都能“倒背如流”,题画时往往不是像现在人那样要拿一本诗集来抄,他都是背出来的。大概是在1980年前后,有一次他在青岛疗养,正巧和张伯驹及其夫人潘素先生一起同住了一个多月。有一日他们在一起吃饭时聊天,我父亲对张伯驹先生说:“我读过您的词集!”当时张伯驹先生非常诧异地说:“你读我的词?”我父亲当场一口气背了几首,张伯驹先生惊喜万分,饭后约父亲去他房间聊聊。到了房间,张先生从枕头下拿出一个蓝印花布小包袱,里面是张伯驹先生写的关于京剧声韵方面的书稿,父亲忙不迭地说:“张先生,我对京剧可是一窍不通!”这些事我当年虽然很小,但都历历在目。

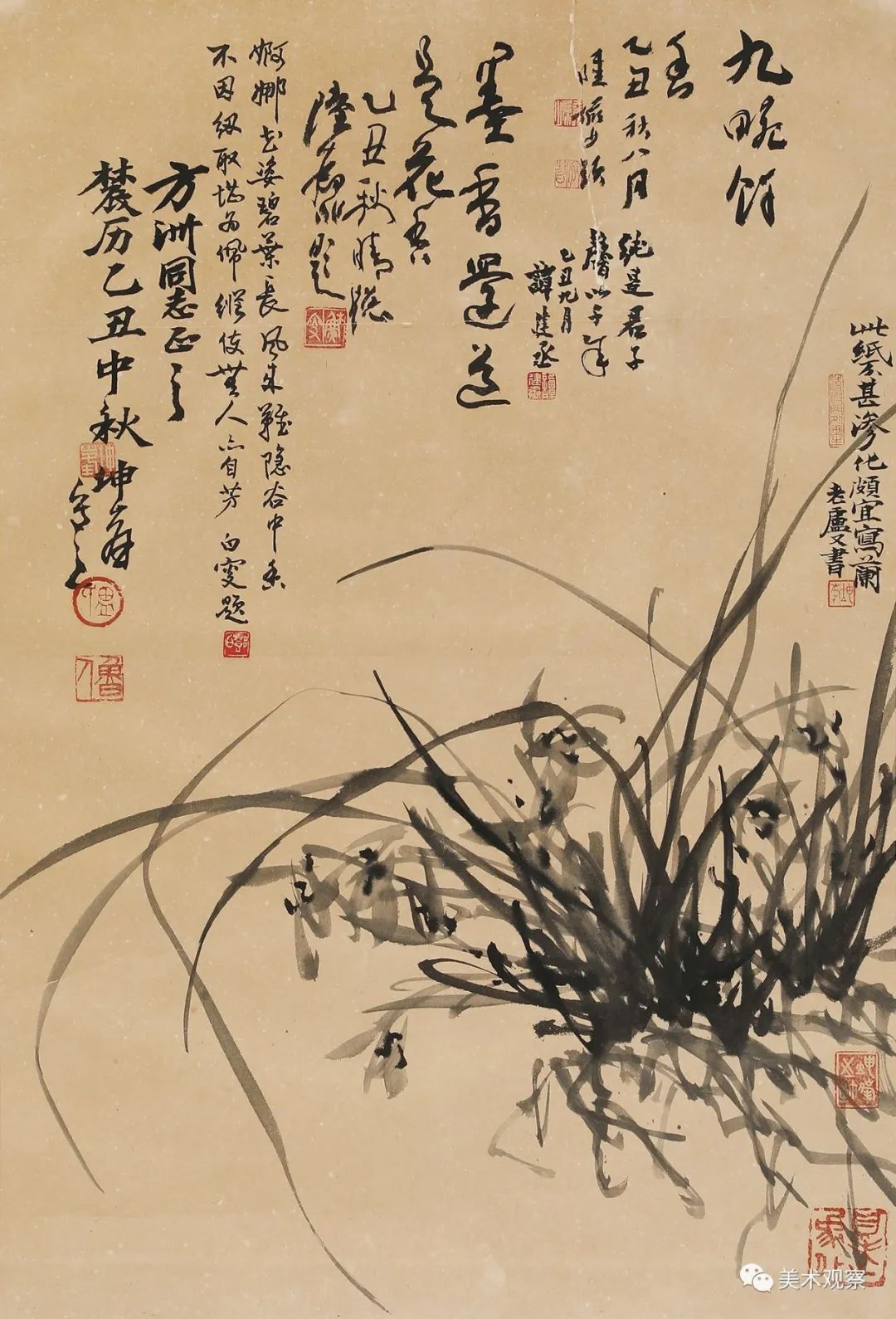

卢坤峰 九畹余香 纸本水墨 68×45厘米 1985

叶芳芳:我曾在恒庐美术馆看过卢坤峰先生的书法展。卢坤峰先生习画和习书并重,他的楷书得力于钟繇、《董美人墓志》、褚河南,行书不离“二王”,草书受孙过庭《书谱》影响最深,他的画早已声名卓著,但书名少为人知。

卢勇:父亲对我说:“学书法得学二王,学法书,不能求快,细水长流,每天练几行,一辈子不能忘。画画的人,画当然要画好,要是能写一笔好字,水平就能大大提高。你看看石涛,他的画不是张张精,但几乎每张画都题,往往一张一般的画,被他一题,竟然成了一张好画!”我们这里老先生们都很谦虚,潘天寿先生说自己书法是“票友”,吴茀之先生六十几岁时见到一张元代吴镇的墨竹,上面题了一首诗,吴先生感叹道:“哎!这辈子书法是写不好了!”

父亲晚年画画不多,但临帖写字从来没有间断过,孙过庭的《书谱》临了不下三十遍,《兰亭》更是数以百遍。

父亲有一方印章:“承德、念祖、借古、开今”,“承德、念祖”是他自己提出的,“借古、开今”是石涛说的,意思是要在继承优秀传统的基础上,有所创新,无愧于前人。

方增先、卢坤峰、姚耕云 毛竹丰收 纸本设色 69×393.5厘米 1972 中国美术馆藏(请翻转观看)

王犁:借古而开今,的确,卢坤峰先生追求传统,而不拘泥于传统。他曾对学生说,要有自己的面目,才能独擅风流。记得画现代水墨的张浩老师和我说,有次在学校门口碰到卢坤峰老师,卢老师跟他说“新的东西有新的好,老有老的好,搞探索并不是以‘新’来否定‘老’,而是齐头并进”,这也说明了卢老师的胸怀比较宽广,他的思想是开放的。对于“传统与创新”,您认为卢坤峰先生是如何理解的?

卢勇:我们现在不少人很有雄心壮志,在艺术上想走出自己的一条路子,不以拾古人唾沫为满足。学习古人在于超过古人,这当然很好。但也有个别人很少学甚至不学古人,就想超过古人,对传统知难而退,急功好利,只讲“奇”和“怪”,不讲好与坏,创新不是为了更美,只是为了与众不同,这样还有什么意义呢?画法上、工具上也是越离奇越好,施杂技赌心眼,不择手段,美名曰“讲效果”,其不知工具愈复杂效果愈简单,将艺术变成机械产品,作者的感情就难以表达了,还有什么好作品出来呢。当然,在摸索的道路上应该允许各种尝试,但态度必须是认真而严肃的,这和投机取巧是两码事。有奇志者应有奇节,别人用不下去的苦功夫,自己要能用得下去,事有学而不能,未有不学而能的道理。李可染先生谈齐白石的成就时说,“大天才,笨功夫”,讲得十分深刻,“拙力用足,巧力自出”,艺术上的捷径往往便是歧途,这是我们后学不得不慎重的!基本功上欠了债,它就要向你讨一辈子,使你永远被动!

卢坤峰 松鸟图 纸本设色 68×188厘米 2005

他去德国交流的时候,拜访了博伊斯,博伊斯对他说,东方艺术这么好,为什么还要向我们学。

父亲说:“社会的文明是发展而来的,人类的知识是积累而成的,任何一门学问,没有传统就成不了大器。同样,没有创造也就成不了大器。只有在传统的基础上的创造,才有希望取得高成就。一代人和一个人的智慧总是有限的!笔墨是一代一代优秀传统的历史积累,一代一代优秀学者的智慧积淀。”这就是老先生们常说的“笔墨要旧,意境要新”。在当代浙江中国画名家展座谈会上的发言稿《关于重新审视中国花鸟画在世界上的历史地位》中,父亲说:“中国悠久而光辉的文化背景决定了艺术的高品位,比如天人合一的宇宙观,真、善、美的道德观,中庸之道乃至绘画上‘外师造化,中得心源’的创作方法等,不论科学家、政治家如何评价,但在艺术上的特殊价值是无可否认的。这些文化思想,对于外来画种,也一样起作用。我相信中国的油画、水彩、版画、工艺等,将来都会走在世界的前列,而中国画的持续发展,古老而常新的艺术规律将是永恒的!”(本文由录音整理,经卢勇审阅。中国美术学院艺术管理与教育学院邓雅心同学对此次访谈亦有贡献。本文系国家社科基金艺术学年度项目“浙派人物画口述史梳理与研究(1949—1976)”的阶段性成果,项目编号:21BF096)(来源:美术观察 王犁 叶芳芳)

画家简介

卢坤峰(1934—2018),山东平邑人,1964年毕业于浙江美术学院中国画系毕业留校,当代中国花鸟画的杰出代表,中国美术学院资深教授,浙江中国画家协会主席,浙江花鸟画家协会主席,杭州国画院首席导师。著有《墨竹要述》《卢坤峰画集》《卢坤峰画选》《卢坤峰兰竹谱》《卢坤峰墨兰说》《林菸庐画谈》《卢坤峰题画诗选》等画册和专著。

卢勇,字小轩,号桐花小院主人。1967年6月生,1989年毕业于浙江美术学院国画系,留校任教至今。现为中国美术学院中国画系教授、博士生导师、中国美术学院视觉中国协同创新中心主任、浙江省中国花鸟画家协会主席。浙江省人大常委会委员、浙江省人大外事工作委员会委员、中国民主促进会中央委员、民进浙江省委会副主委、浙江省文史馆馆员。