杨东谕:杜老师您好!您从1990年始画水墨至今已有三十余年,首先请您谈一谈涉足水墨写生与创作的缘由吧。

杜大恺:我于1990年开始画水墨,那一年我47岁,起步很晚。这之前,我画水彩、水粉,也画油画,油画我画得多一些,模仿梵高、高更、马蒂斯,偶尔也会模仿马奈、塞尚、雷诺阿,都是印象主义及其之后的画家,未曾模仿过古典油画,这没有什么道理,都是我的兴趣使然。我临摹过最近似古典主义的是俄国画家克拉姆斯柯依的作品,从事时间最长的工作是工艺美术设计,相续有十八年。我人生的转折点是1978年,那一年,我考入中央工艺美术学院读研究生,师从祝大年先生。入学伊始,我即遇上首都国际机场的壁画创作工作。我曾随同祝大年先生为《森林之歌》壁画创作收集素材,曾协助袁运甫先生绘制壁画《巴山蜀水》。由此,创作壁画以及公共艺术成为我一段时期的主要工作。我也曾参与中央政府赠送香港特别行政区的《永远盛开的紫荆花》雕塑创作,以及北京中华世纪坛《中华千秋颂》的大型石浮雕壁画创作,这些都是集体创作,独立完成的作品也有一些。北京、郑州、泰安、西安、青岛、敦煌都有我的壁画创作,其中一些城市还有我的多幅作品。除用丙烯重彩绘制外,也有以石浮雕、陶瓷、漆工艺、纤维艺术等多种工艺手段完成的壁画作品,我的壁画创作时间先后持续了十年之久。

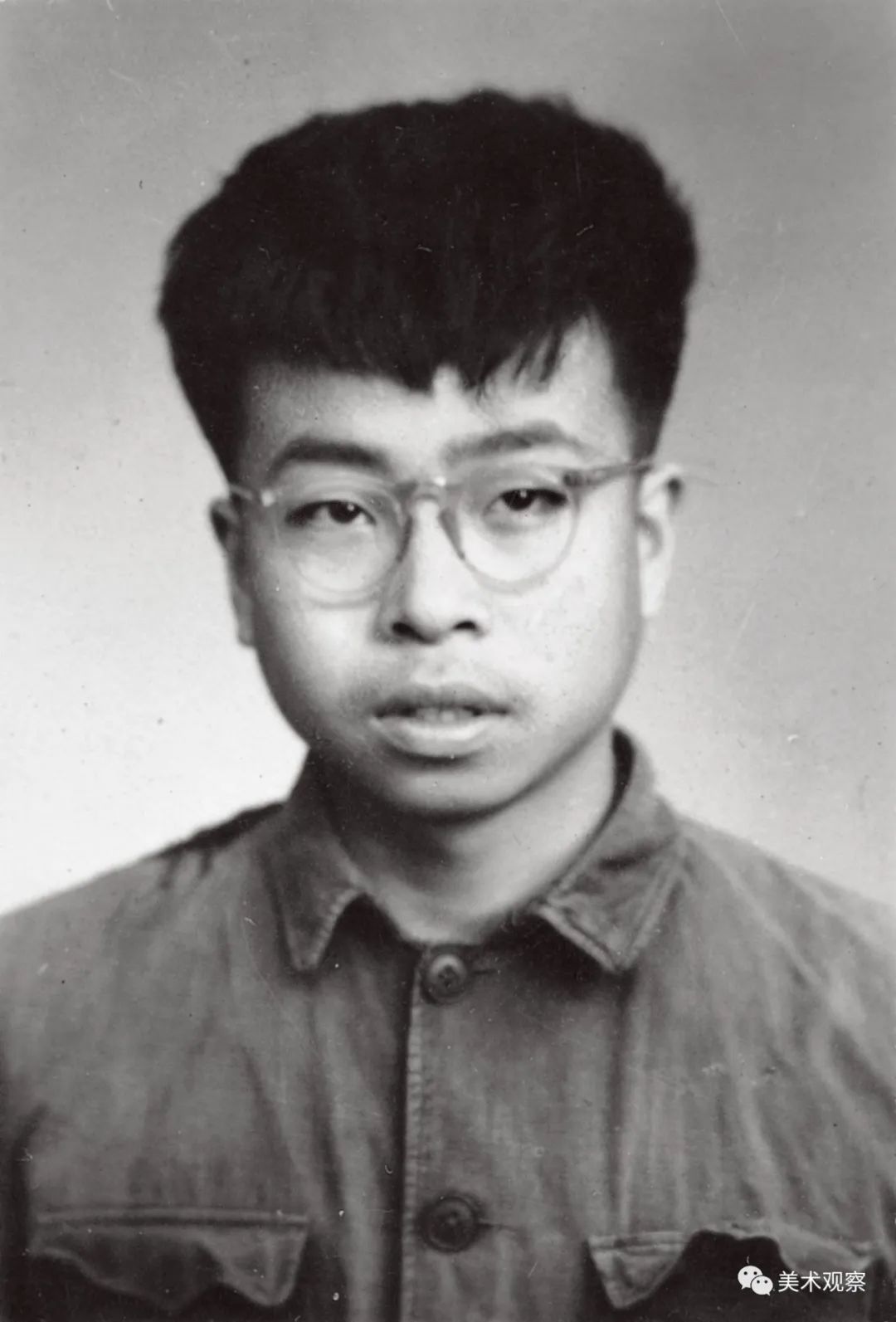

1959年,杜大恺就读于青岛第28中学时留影

我的所有壁画都是受政府或相关机构的委托创作,其题材、工艺和艺术风格选择,是非完全自主的,个人的艺术追求不能得到完全释放。我渐渐意识到,应当摆脱这种境遇,这是我后来选择画水墨的初始动机。20世纪80年代,变革中国画的呼声很高,已近乎一种潮流,所有艺术家都似乎被裹挟其中。有一些中国画画家,曾尝试抽离中国画的点与线,独立完成作品,画面已近抽象。我至今仍记得一位画家,他用大大小小、深深浅浅的点结构画面,没有具体的物像,给我印象很深。但许久没有这位画家的声音了,不知道他后来在做些什么。

能否不通过点与线,而是通过块与面介入中国画的语言变革,是我画水墨最初的选择。我画水墨是从画苏州开始,苏州的粉墙黛瓦,黑白分明,大大小小的、或黑或白的块面,错落有致,变化无穷,很适宜于用块面表现。没有想到我一开始画就停不下来了,至今还在画。

那时我除了画苏州,还画苏州周边其他地区,同里、周庄、甪直、石塘、乌镇、骆巷、千灯、明月湾……画沿太湖周边的村舍、乡镇。现在看不管是用点与线还是块与面介入中国画的变革,显然都太浅薄了,甚至限于语言的变革行为亦是初步的,并未触及中国画不能不变的本质。亦如文言文变白话文,其实是社会变革的必然,其间蕴藉着不能不变的深刻性。法国印象主义的兴起,表面上看是语言变革的潮流,而其背面则是法国,包括欧洲市民社会的觉醒,是一个新时代的肇始。法国的印象主义以及之后的一系列语言变革都是与欧洲的社会变革亦步亦趋的。

1974年,杜大恺 (右二) 于青岛贝雕工艺品厂工作时留影

我画苏州表面上是在画那里的屋舍,其实是在画那里的枕水人家,是在画那里人们普普通通的生活,画那里历经千年之久所形成的诗与画的历史蕴藉,画那里与其他地区相似又不同的人文风情。沉浸其间常使我梦魂萦绕,有无限眷恋。南宋以后,中国文化中心南移,沉淀在江浙一带,使得这一地区处处都辉映着中国文化的清丽与隽永,使人们看不够、说不够、画不够。宋代《吴郡志》中有句民间谚语:“上有天堂,下有苏杭”,不仅在说那里的物产充裕,其实也在说那里的人文丰沛,充满令人难以割舍的韵致。

画苏州的同时,间或也画浙江。浙江与江苏不同,有山有海,对于我还有一个特殊的牵挂,我的母亲祖籍绍兴。在浙江游走,常使我恍惚走在故乡。因有山,村舍依偎在山下,会平添几多风情,而海岛又是另一番景象,共同维系着我对浙江的冲动。

这之后我画水墨的范围渐次向南、向北、向西拓展。向南是福建、广东、广西;向西是江西、湖南、贵州、云南;向北是安徽、山东、河北;向西北是甘肃、青海、宁夏。画的较多的地方是安徽、广西和甘肃。中国太大,一地有一地的风貌,走到哪里都有新鲜感,不会有视觉以至心灵的疲惫,甚至每一地都有令人怦然心动的景象,是画不完的。

1999年,杜大恺 (右) 与李政道先生于北京合影

杨东谕:请分享一下您以前在中央工艺美术学院跟随祝大年先生的求学经历。这段求学经历对您后来的创作有哪些影响?您的水墨作品中带有强烈的形式构成与设计感,是受到了哪些影响呢?

杜大恺:我跟祝先生读研究生上的第一课是随祝先生一起在故宫看陶瓷馆。这是我平生第一次在学理的意义上接触陶瓷。毫不夸张地说,这堂课不仅改变了我对陶瓷的认识,也改变了我对艺术的认识,扩大了我对艺术边界的认知,使我从此对陶瓷产生了情感。我时常会觉得,中国艺术的最高成就是陶瓷,我是真心这样想的。

我在中央工艺美院时,常会遭遇类似的“第一次”。一次次“第一次”的遭遇,对于我近乎脱胎换骨,使我成为一个新人,成为对一切都好奇的人,特别是对我不熟悉的事物好奇。我禁不住改变我对世界的认识的诱惑,甚至禁不住改变自己的诱惑。我画水墨的32年里,时时处于改变题材、改变画法,甚至改变材料的过程中,我受益于这种改变。这些都是这所学校给我的。它不仅诱导了我改变的欲望,也给了我改变的能力。我选择“不重复古人,不重复他人,不重复自己”作为自己的目标,若没有这所学校,我不会将其作为目标。

这所学校的所有专业都是为社会服务而设置的,并以为大众服务为目标,这成就了我的艺术偏重社会性的选择,家国情怀是我艺术追求的方向。从1978年到现在,我在这所学校已经工作和生活了44年,耳濡目染的一切都与设计相关,如说我的创作有设计感,应当是很自然的事。我不觉得设计与艺术有质的不同,它们如同书法与绘画,同质而异构。它们的不同,囿于它们不同的社会职能。当然,它们的差别也是事实,它们之间不能相互置换,设计仍是设计,艺术仍是艺术。

2008年,杜大恺于广东惠州写生

杨东谕:您的水墨作品近些年来着重于表现农村题材,请讲讲在画农村过程中您的思考与选择这个题材的动因。

杜大恺:我每年都会把自己的作品编辑成册,已出版了十四册。翻阅自己的作品,我发现画的最多的是农村。这不是偶然的,细细想想,大致有以下一些原因:一是农村依然维持着与自然的亲和力;二是各地山川地貌不同,物产不同,习俗不同,不会有重复呈现的印象;三是各地城市化的进程不同,会诱发我对中国农村城市化过程复杂性的思考。因为画农村,我才发现农村从未进入中国古代画家的视野。沈周、石涛的画面中偶尔出现田垄、村舍,并不能以他们在画农村解释。在他们眼里,那些仍是自然的一部分,而非考虑那是一种社会性存在事实。从艺术的角度看,中国古代绘画偏重审美性而偏少社会性的倾向,也应是导致这一现象的原因。在我看来,“农村”恰恰是扎根于民族历史文化传承而能沟通古今的最佳切入点。通过在当下画农村的这个选择,消解了传统文人阶层所代表的精英文化与市民阶层所代表的大众文化之间的对立。在当下画农村,一方面响应了新中国成立以来,对表现人民大众现实生活和社会主义发展进程的审美需求与时代使命;另一方面也是从内在文脉上,延续了中华民族对精神生活与艺术功能的普遍追求。然而直到今天,中国画依然缺少对于重大社会变革深刻意义的社会关切,这是这个时代中国画应当严肃面对的问题。

2010年,杜大恺于江西景德镇制作陶坯

我画农村起初是不自觉的,我对画农村的一些想法是在画的过程中逐步形成的。我开始认识到中国农业社会没有成为过去,甚至永远不会成为过去,今天中国人的自然观、生命观、社会观,我们的制度选择、价值选择、行为选择,都是在农业社会的生存经验中孕育并形成的,它们至今仍在现实地影响着我们的生存状态,它们中的合理成分将是我们应当永远予以呵护的。我们甚至可以设想,当城市为中心的生活完全取代了农村为中心的生活,成为了历史事实的时刻,它们的价值也许更加值得珍惜。

如今中国社会还处于以农村为中心向以城市为中心的过渡时期,我突然发觉我用水墨记录这一变革过程中中国农村的情景,也许不仅是我个人的选择,也是历史的选择。这意味着我应对我的水墨画创作进行新的探索,调整我水墨创作的一系列思考,使其与这一历史进程协同并进。历史已翻开了新的一页,这是中国画必须面对的现实。现在已有许多画家以农村作为创作主题,不仅是中国画画家,许多油画画家也在做同样的选择。

杨东谕:您从1995年以后,近乎每年都会出一本画集,每年画至少300幅作品,请问这份坚持的背后是什么在支撑呢?

杜大恺:我的经验是艺术创作中的一切想法,都是在艺术创作的过程中衍生出来的。这也许是艺术家的宿命,多看、多画,艺术家没有别的选择。我看到大卫·霍克尼已经九十多岁了,每天还在野地里,对着风景写生,我看到他的画愈来愈多东方的样式,颜色愈来愈艳丽,张扬着一个老人对生命的挚爱。我对他很敬重,他是我的榜样。我不知道我能否如他那样,那么大岁数还能手执画笔。人生苦短,不是想做什么都能做到的,想到这里,我有些凄然。

杜大恺 梦里难觅此山水 纸本设色 75×146厘米 2008

杨东谕:您怎样看待中国画的当下性以及如何去回应现实的问题?

杜大恺:这个时代艺术的主要变化,在我看来有两方面:其一是艺术的服务对象,或者说是艺术的接受对象正从为了少数人转向为大多数人,即为大众服务。在这一点上,中国与世界是同步的,不同的是中国更加坚定,这是我们的政治制度决定的。多数人的复杂性改变了艺术以一种观念,甚至以一种样式为主导的历史。这种现象作为趋势是不可逆的,而这种现象已成为历史事实。推动这种趋势的还有一个历史动力,即艺术创作主体的大众化,让艺术使生活更美好正在成为这个时代人们的共同追求。

其二是对于艺术,其观念的价值大于语言的价值正在成为社会共识,而且观念的价值在前,语言的价值已退居其后。印象主义及其之后近一个世纪的艺术语言变革,空前地丰富了艺术语言的存在现实,但封塔纳在画布上划了一刀,终结了艺术语言变革的历史,随后便发生了对格林伯格的“颠覆”——一个被认为权威地诠释了印象主义及之后现代主义的理论家,最后所迎来的只是落寞,这个变化很决绝。继此之后是后现代主义的滥觞,后现代主义价值平面化的倾向,导致诸如“绘画的终结”“艺术的终结”“人人都是艺术家”“生活就是艺术”等一系列近乎极端的观念次第出现,事实上已形成重新定义“艺术”的状态。这些都是在一个很短的时间里骤然发生的,历史似乎还未来得及对这些现象做出回应。伴随这些现象同时发生的是对审美的质疑,审美作为职能已在艺术中被漠然视之。

杜大恺 青山如屏迎人立 纸本设色 250×237厘米 2012

我愿意有选择地接受这一现实。我不认为对艺术观念的强化一定必须以牺牲审美为代价,我更愿意接受美国物理学家弗朗克·维尔切克(Frank Wilczek)在《美丽之问》中所阐述的观点。《美丽之问》这本书的副标题是“宇宙万物的大设计”,书的封面上还印有一句话:“美——宇宙的唯一答案。”维尔切克不认为相对论、量子力学是宇宙的终极秘密。李政道曾为这本书作序,他在序言中说:“维尔切克的思考是一个极基本的问题,世间万物为什么会演变成现在的模式,这个大设计的问题非常深刻重要,很值得我们每一位,尤其是从事科学研究的朋友一起探讨。”这个问题因为涉及审美,艺术家是否也应当参与这种探讨,重新为美定义,使审美承载更多的社会性意义。这个问题的复杂性也许是艺术家从未遭遇过的,但是科学家需要面对的问题,艺术家也应当面对,只是不同的面对。这是一个新的问题。

人类生存史上,总会不断面对新的问题,这是不能回避的生存现实,生活在完全不存在问题的世界是不可想象的。面对问题,进而解决问题,这是我们的唯一选择。这个问题的背后,也许意味着重新定义艺术的答案。

杨东谕:您是清华大学美术学院绘画系的教授,同时也是书法研究所的所长,您是如何看待绘画与书法的关系?

杜大恺:中国古代是相信“书画同源”的,“河图洛书”是说其渊源,其后唐代张彦远、明代王世贞等对此皆有论述,如元代赵孟頫的题画诗:“石如飞白木如籀,写竹还应八法通。若也有人能会此,须知书画本来同。”就说得很具体了。但书法与绘画同质而异体,将他们视为同一体的认识是有时代约定的。时代变了,历史赋予绘画更多社会性的期待,但书法是不能直接对社会问题做出解释的,书法与绘画已不再具备完全同一性的社会基础,它们将会面向更适合自身发展的路径,规范和建构自己的未来。这是我理解的书法与绘画的现状。

杜大恺 潭深影亦深 纸本设色 199×103厘米 2012

杨东谕:您同时还是清华大学张仃艺术研究中心的主任,想请您谈谈跟张仃先生的渊源以及张仃艺术研究中心近年来取得的一些成果。

杜大恺:清华大学美术学院的前身是中央工艺美术学院,张仃先生是这所学院的老院长。他所倡导的包孕古今、融通中西的办学思想,塑造了这所学院的一段辉煌历史。这所学院建院初始汇聚了一批杰出的艺术家,他们是庞熏琹、张光宇、祝大年、郑可、吴冠中、袁运甫、乔十光、肖惠祥;也还有一批杰出的艺术设计家,他们是雷圭元、吴劳、梅健鹰、奚小彭、常沙娜、陈汉民、张守智、余秉楠;也还有一批艺术理论家,王家树、田自秉、吴达志、尚爱松、奚静之、叶喆民等,他们共同开创了中国艺术设计教育的历史,同时开创了中国艺术设计的历史,他们如群星灿烂,是中国现代艺术、中国现代艺术教育、中国现代艺术设计的开拓者。他们所做出的贡献,将永远铭刻在新中国的历史上。

没有这所学校,就没有今天的我,我的一切都受益于这所学校。我对这所学校心存感激,我之所以愿意接受清华大学张仃艺术研究中心主任这份工作,是因为我把这份工作视为继续接受张仃等诸多老先生教诲的机会,也同时是我报答这所学校的机会。

在张仃研究中心,概括地说,我和我的同事们做了四件事。一是为张仃先生百年诞辰筹办了一个纪念展;二是主编了《张仃全集》,皇皇十七卷;三是建立了张仃艺术研究中心博士后工作站,招聘了一批研究张仃艺术的学者;四是与清华大学图书馆合作建立了张仃艺术研究数据库。目前除了继续招收张仃先生艺术研究的博士后,还有张仃先生向清华大学艺术博物馆捐赠作品的工作仍在进行中。

杜大恺 梅州行 纸本设色 123×248厘米 2015

杨东谕:您每年都会有一段时间在外写生,时常也会出国采风,您在用水墨去表现国外与国内的与传统水墨表达方式均不相同的物象时,遇到过什么问题?又是如何解决问题的?

杜大恺:出国的机会多了,画画国外是很自然的选择,不需要特别的原因。艺术语言的系统建构,与其面对的对象是有亲缘性的。举个例子,在我画西班牙的时候,最初是用墨线勾房屋的轮廓,然后设色,但结果总觉得与对象差了些什么,我遂改用色线去勾,结果大为不同,显然更近于对象。举一反三,画不同的国外景物,一定要选择能够与之匹配的方法。其实画国内亦一样,但不能一成不变地用画国内景象的语言去画国外。范宽、李唐、郭熙等不同的皴法,都因为他们曾面对的是不同的山。面对不同的国家、不同的风物人情,选择与其相应的不同表现方式,会丰富和提升中国画的表现能力,为中国艺术走向世界提供新的技术支持,有益而无害。我赞成这种选择,也画过很多国家,倘有机会,我还会去国外写生。

通过画国外,我发现语言是有边界的。我不能像外国人那样去画国外,也不能像中国人画中国那样去画国外,同时我发现中国画家去画国外并不容易。

杜大恺 高天厚土任逍遥 纸本设色 178×192厘米 2018

杨东谕:刚刚谈论了您的艺术主张,那么您的教学观又是怎样的呢?对当下的中国画教学以及中国画内部科目的划分,如人物、山水,花鸟,又分工笔、写意等,您有怎样的见解?

杜大恺:教育是个大系统,如把教育比作一个链条,教师作为一个整体对这个链条的作用也是微乎其微的,更何况是作为教师群体中的一员。教育改革从来都是系统性的改革。

我对现在的艺术教育有两点看法:第一,艺术院校的同质化,学科设置、课程结构、教学内容与方式都太雷同。这与艺术愈来愈强调创造性、多样性的趋势相背离。第二,艺术学科分得太细,这也与艺术愈来愈趋于综合性的倾向相悖逆。改变这种状态,甚至不是一所学院可以独立完成的。这需要整个艺术教育系统的改革与调整。

回到具体问题,我不赞成中国画现在的分类方式。无论是基于题材的分类,还是基于方法的分类,都无益于中国画的持续发展,滞后于艺术发展的现实。

杨东谕:我关注到您的作品近期参加了一个“元宇宙”的艺术展览,请问您是怎么看待当下这种艺术与科技的关系以及新兴的数字艺术呢?

杜大恺:今天,科学技术发展迅捷,影响广泛,我们正处于科学霸权的时代,科学与技术对我们生存现实深刻而广泛的影响是历史上从未有过的,数字技术的发展正在使人类同时面对真实世界和虚拟世界成为可能。数字技术作为一种新的创作手法在未来可能有传统艺术手法无法比拟的优势,“元宇宙”或者就是艺术,对于未来我们难以预言。

我甚至对数字艺术的未来也说不清楚,但我相信,即使数字艺术在未来成为垄断性的存在,传统艺术应当还会存在,甚至会永远存在。

杜大恺 留得残荷听雨声 纸本设色 207×261厘米 2019

杨东谕:我关注到最近中国国家版本馆刚刚完成中央总馆室内设计,其中的文化长廊项目是由您带领清华团队设计完成,可否请您讲讲其中创作的过程。另外中国国家版本馆是保藏、展示国家版本资源的场馆,同时也是综合了图书馆、博物馆、美术馆、档案馆等多个社会功能的公共文化空间。请问,您认为在当下,这样的公共文化空间扮演着什么样的角色?

杜大恺:版本馆文化长廊的设计与制作是清华大学接受的任务,我应邀参与这一工程应当说是我的职务行为。在这项工作中,我其实只做了一件事,即建议版本馆不要采用石浮雕的方式复制古代书法和绘画作品,因为石浮雕的方式不具备还原古代书法与绘画的可行性。相应地,我建议版本馆用钛纤维高温瓷版复制古代书法与绘画。这一建议被版本馆采纳,我与我的创作组同事们监制完成了这一工作。最终成果得到了有关方面的充分肯定。正如你所说的,国家版本馆是综合了图书馆、博物馆、美术馆、档案馆的现代文化空间,它存在的意义是重大而客观的。

杨东谕:最后还想请您谈谈未来的创作方向和计划。

杜大恺:我不是一个精于谋划的人,听其自然,顺水推舟,是我一向的行为方式。画水墨如果说是我计划中的选择,其后便没有近于计划性的选择了。前面我曾讲过,对于画家而言,所有想法都是在绘画的过程中衍生而出的。2012年,我曾在中国美术馆举办过一次个展,其余参加的展览活动都是受邀参展的。上一次个展是因为我70岁。今年我80岁,准备明年在清华大学艺术博物馆再作一次个展。为能有新作品,我准备最近去安徽、江苏、浙江、湖南及西双版纳采风,收集素材,画一些新画。

能画成什么样,我没有预设,也不可能有预设。骑驴看灯,走着瞧吧!(本文由笔谈整理,经杜大恺审阅)(杨东谕 北京语言大学艺术学院教师,清华大学美术学院博士)(来源:美术观察)

艺术家简介

杜大恺 ,清华大学首批文科资深教授、博士生导师,国家画院公共艺术院院长,清华大学张仃艺术研究中心主任,清华大学书法研究所所长。