“过去我有很多想法,脑子里从未停止过对绘画的构思,灵感也会飘来飘去。”在李可染画院李庚先生的鼓励下,66岁的王鲁湘,开启了他抽象绘画的创作。从此艺术创作成为了他的常态,成为他艺术实践的主角,一发不可收拾。

在此之前,我们对于王鲁湘先生的了解,主要是他在写作与理论方面的建树。他经常活跃于电视内外,以策划、撰稿、嘉宾、主持人、评论员的多重身份出现。他常年研究黄宾虹、李可染、张仃三位大师,有中国文人画家的底子,熟悉中国传统绘画的工具和材料,同时也有很多西方艺术和现当代艺术的观赏经验。他是大家公认的没有偏见、不画地为牢的艺术批评家。

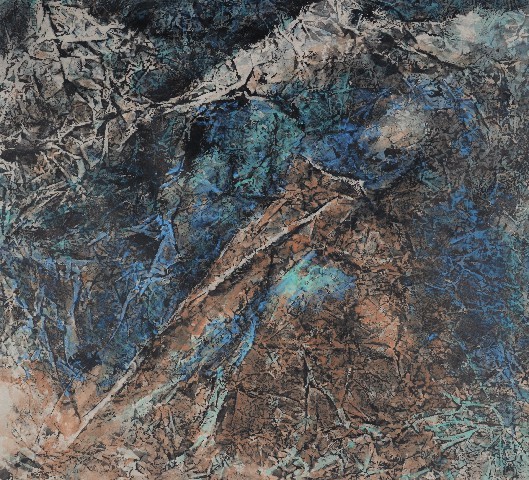

他将这种没有偏见的开放性带入创作中,在纸面自由驰骋,如入无人之境,让很多专业人士羡慕。他用色大胆,在纸上积墨积色,画出了油画斑驳的质感和厚重感,与传统水墨拉开了距离,可以与油画相媲美。一种从未见过的山水画,就这样出现了,也开启了他美学世界的新天地。

王鲁湘先生认为:“抽象绘画特别有意思,它是无穷尽的,会在纸上产生一些自动变化,出现非理性控制的偶然效果,且不可重复,也符合中国古代哲学宇宙生成中的很多观念,与道家的哲学和周易的哲学有许多微妙相通之处。”在他看来,在某种意义上,抽象绘画画得好的人其实都是哲学家。

展览现场

日前,“王鲁湘的美术世界”在北京锦都艺术中心展出,展览选取了15幅以肌理效果为主的抽象绘画,这也是他绘画作品首次公开亮相。

记者邀请王鲁湘先生,以此次展览为契机,聊一聊他关于这批抽象绘画的创作思考和探索,并通过中西方抽象艺术发展的对比,谈谈他对中国抽象水墨发展的观点和看法。

【对话】

66岁开启美学世界的新天地

记者:在大家的印象中,艺术创作并不是您的常态。近几年,您举办了书法展,这次又举办画展,您从学者、批评家转变到了创作者,为什么会有这样的转变呢?

王鲁湘:艺术创作在过去确实不是我的常态。2022年,我开始创作抽象绘画。在此之前,书法在我的生命中的地位已经很重要了,占用的时间较多,但作画的灵感和激情集中勃发的状态,大概是从今年春天开始。

过去我有很多想法,脑子里从未停止过对绘画的构思,灵感也会飘来飘去。无论是看大自然的景象、看古代文物、看别人的画展和画册、读文学作品、读一份资料,脑子里会忽然闪过一个画面、一个题材、一个主题、一个系列。我会经常思考如何去实现它,这个系列大概要做多少,但一直没动手。我知道一旦动手,它就会变成我实践中间的主角,一旦它变成主角,其他的工作就得放一放。原先有记者采访时也问到过类似问题,我都把这个时间放到60岁退休以后。一眨眼,我现在都66岁了,但过去那种状态到现在还没有放下来。

王鲁湘 那一抹残阳 纸墨丙烯 80cm×87cm 2022年

王鲁湘 明月千山 纸墨丙烯 80cm×78cm 2022年

记者:您是什么时候,在怎样契机的促使下决定开始绘画创作的呢?

王鲁湘:其实,任何一个点都可以切入到这个状态,但画画需要一些客观条件。虽然我有一个画室,但比较小,画尺幅不大的小画可以,撒野画大画就必须要有一定规模的工作室,所以大画都是在李可染画院创作的。我也是在李可染画院李庚先生的鼓励下,开始创作的。

大家都认为李庚先生画明清山水和李家山水较多,其实他成就最高的是抽象水墨,我个人也一直偏爱他的抽象水墨。他的抽象水墨是在德国留学和教学时,受唱片公司委托,为马勒的《第九交响曲》,也就是《大地之歌》设计封面。马勒当年从欧洲流传的一本唐诗集中挑选了十几首诗,按照他理解的意境,创作了《大地之歌》交响曲。李庚先生据此创作了一批水墨画。后来李庚到日本大学教学,日本交响乐团也要演奏《第九交响曲》,请他配合演出,创作了一系列抽象水墨。那是我见过的在宣纸上用墨来画抽象绘画能达到的最高境界的作品,当然李庚先生还在不断创作。

抽象绘画特别有意思,它是无穷尽的,会在纸上产生一些自动变化,出现非理性控制的偶然效果,且不可重复,也符合中国古代哲学宇宙生成论中的很多观念,与道家的哲学和周易的哲学有许多微妙相通之处。

这次展出的仅仅是我创作的其中一个类型,还有一大批以色块和构图为主的创作。其实我不完全都是画抽象绘画,也有一些具象的创作。我现在刻的铜版画,都很具象。铜版和石版也做了一批,可能会找一个适当的机会将他们展现出来。

王鲁湘 月初东斗 纸墨丙烯 88cm×80cm 2022年

王鲁湘 蓝田日暖 纸墨丙烯 80cm×88cm 2022年

记者:您专业的视角非常广泛,对艺术的了解也很深厚,当您要创作时,您会聚焦还是会关注不同门类的艺术?

王鲁湘:我在美术界是大家公认的没有偏见、不画地为牢的艺术批评家。开幕式的研讨会来了将近40位各个机构和各个门类的批评家,30年来他们没有坐到一个房间里,因为我坐在一起,这本身就是个有意思的事。其实在某种意义上,它反过来映射了我在艺术趣味和学术上的开放性,没有门户之见,这批画也是在一个开放心态之下才可能产生的作品。

我是中国文人画家的底子,熟悉中国传统绘画的工具和材料,但我显然有很多西方艺术,特别是现当代艺术的一些观赏经验,也有这方面的研究和琢磨,这种综合性的体现,我觉得才是我画展可能有的一个意义。我画画的状态如入无人之境,很多艺术家看到很羡慕。会不会画,画的像还是不像,画坏还是画好,这些在我画画的过程中完全没有去思考。我是一种自由驰骋,完全沉浸的忘我状态,在这种状态下画出来的东西怎么定义都行,我不想完全被定义在抽象绘画上,因为我同时也在从事很具象的创作。

每个人都有自己的选择。我做了几十年的电视节目,必须是开放的。这在某种意义上也打开了我的视野,不带学术偏见。

王鲁湘 幽人空山 纸墨丙烯 87cm×80cm 2022年

王鲁湘 去帕米尔 纸墨丙烯 85cm×75cm 2022年

中国是抽象主义绘画思维的原发性国家

记者:请您从西方抽象绘画的发展,谈谈您是如何看代中西方抽象绘画的。

王鲁湘:抽象绘画其实是一种哲理性绘画,要超离具象,要求艺术家要有很强的抽象思维能力。在某种意义上,抽象绘画画得好的人其实都是哲学家。

欧洲的抽象绘画从二十世纪开始,经历了好几个阶段的发展,出现了如康定斯基,蒙德里安等代表人物。野兽派和立体主义也都介入了抽象绘画,只不过没有太走极端,还有形象存在。后来的极简主义,追求纯粹,类似中国无极和太极的感觉。还有一类是从野兽派开始,逐渐发展成抽象表现主义,充满着激情和运动的感觉,抽离了具象,靠颜色和笔触间的动感和冲撞,产生一种视觉张力,激发人情感上的强烈共鸣,从而引发一系列审美通感。

抽象主义在欧洲慢慢式微后,又在美国掀起一波行动绘画,出现了波洛克、德·库宁等著名艺术家。他们强化了抽象表现主义中的行动因素,明显受到了中国书法的影响。以1945年前后为节点,无论是波洛克,还是德·库宁,都开始对前期的结构和形体进行解构,从形的思维和对形而上的追求中突然解放,将重点放在了点和线的动感上。

中国是抽象主义绘画思维的原发性国家,中国哲学思维的基础来自太极。“无极生太极,太极生两仪,两仪生四象,四象生八卦”,“一生二,二生三,三生万物”。整个世界在先秦以前的哲人认知中,是可以最终抽象为两个像素,一阴一阳,也称“一画开天地”。用毛笔在一张宣纸上画一条线或一个点,就有了阴阳、黑白、虚实。

欧洲有一幅名作《concetto spaziale》,卢齐欧•封塔纳在一张白色画布上,用剃须刀从中间划一道后,出现了一条裂缝,这是中国典型的“一画开天地”的太极思维,是《石涛画语录》中的“一画论”。

王鲁湘 碧山人来 纸墨丙烯 80cm×88cm 2022年

记者:您刚才提到“中国是抽象主义绘画思维的原发性国家”,能否请您为我们展开介绍一下。

王鲁湘:中国应该是绘画抽象思维的一个原发性国家,自古及今有一个纯抽象的门类——书法,这是其他的国家和民族文化圈中所没有的。中国的哲学、中国的文化、中国的书法,包括中国的汉字本身,天然带着抽象和离象的思维优势。

中国艺术的起源是非常抽象的哲学思维,对绘画最高的评价也都是用一些哲学概念在进行美学评价。当文人介入绘画和书法后,尤其像王维、苏东坡、黄庭坚、米芾等高级文人介入后,他们提出的观点回到了中国哲学的起源。把一个东西画像,不是绘画最终的目的,也不是绘画的最高境界,最高的境界是我们认知世界时,如何对世界加以抽象和归纳,并表现艺术家的自我,这是人类艺术史上最早出现的抽象表现主义艺术观,也是中国文人水墨画的美学前提。

王维说“水墨最为上”,老子讲“五色令人目盲”。世界上所有的颜色都是不同光的波长,最表象,变化不定。这个世界上其实没有黑色和白色,我们看到的所有黑与白都可以分解,是光谱混合的结果。我们古代的哲人认为,在看世界的时候,没有五色干扰,看到黑白关系的世界更真实,其中包含了一个哲学认知的抽象思维的前提,这也是为什么文人认为水墨是最高级的绘画形态的原因。

中国绘画一直是点和线,二者在数学和物理上最抽象。中国人用点和线来表现事物的轮廓,事实上事物是没有轮廓线的,轮廓线是抽象思维的结果,这种抽象思维是人认知能力很高级的一种形态。中国古代画小孩蹴鞠,鞠是用一根线画一个圈,这在外国人看来是小孩在踢圈,中国人看到的是踢球。用线条画一个白描轮廓,这已经是抽象思维了。

1959年,张仃先生带100幅中国近代百年的画作到意大利展出,意大利一位著名画家,在齐白石的一幅作品前站了很久,一边看一边赞赏和点头说:“这件雨衣画得真好。”张仃先生愣住了,这是齐白石用赭石颜料画的一片秋天的荷叶,比较抽象。我们之所以一眼看出齐白石画的是荷叶,因为我们有过这种看写意绘画的训练,而意大利这位著名画家没有这种训练。中国画家是介于具象和抽象之间的一种状态来观看世界。

在我国古代就建立了非常稳定的关于绘画的四级评判标准,有能格、神格、妙格、逸格。能格是指造型准确,画特别形象生动;神格不仅能画出形,而且还能画出神;妙格是在形神的基础上,画法精妙,融入了画家自己的绘画语言;逸格则从画什么,转到了对艺术家人格的评价。

西方一直没有这样的评判标准,早期长期处于“能格”状态,直到印象主义出现,开始解构形体,逐渐看到对画家本人的某些评价和要求。进入现代主义,就到“妙格”,注重个人面貌,很晚才出现“逸格”的内容。“人品即画品”,在中国文化体系中,会影响对绘画的评价。但是西方没有这样的传统,道德主义不是他们的主流文化。

从中国绘画的评价体系来看,中国绘画在另一条主观性的路线,也是朝着抽象发展,中国应该出现特别了不起的抽象画家。在某种意义上,文人的水墨大写意也在朝这个方向发展。如梁楷、徐渭、八大山人,以及近代黄宾虹、齐白石,其实都是抽象水墨大师,但他们与欧洲抽象的极端表现不同,保留了一个物象和具象联系的桥梁。赵无极说可染先生晚年的水墨再往前推一点点就变成抽象水墨,但可染先生没有将最后一层窗户纸捅破。我把这一种思维叫做离象思维,离象但不抽象。

抽象艺术是通过平面和三维的一些形体色彩的关系,引发我们一些力学上的身体感觉,这种感觉会触发我们进行一些人文意义上的联想。书法其实也一样,一些书法理论讲到一些书法家在书写过程中会出现某些意象性联想,如枯藤老树、高空坠石、龙蛇相斗等,看上去是一种意象,其实是一种物理学和力学。怀素和颜真卿都在唐朝,是中国书法史上不可逾越的两座高峰。颜真卿的字严肃、稳重,有英雄主义,字结体方正,笔画粗且饱满,线条的外缘带弧度,有一种从中间向外扩张的矢量,而怀素与其相反,线条细且缠绵不绝,非常活泼。这两种美感其实是两种力学感受,这种感受引发了我们身体的一种触觉,我们很快会将这种触觉与人文相联系,变成一种不同的美感。

王鲁湘 樱 纸墨丙烯 363×144cm 2022年

樱(局部)

记者:我们在抽象思维上有这样的先天优势,为什么绘画始终没有走向如20世纪欧洲抽象艺术那样的极端呢?

王鲁湘:“书画同源”是中国文人画的艺术特点。文人介入绘画后,书法和绘画的合流更强化和推动了绘画的抽象性,但这种抽象性始终没有走到欧洲20世纪抽象的那种极端。受西方抽象艺术的影响,其实在民国时期,中国就出现了一批抽象绘画的画家,但生不逢时,没有成为20世纪中国美术的主流。

因为我们20世纪的美术是服务于“救亡与启蒙”历史主旋律的,我们是用科学主义的“赛先生”来改造我们认知世界的方法,而美术这种视觉艺术,在方法论上必须符合科学主义。所以符合科学主义的古典写实主义在中国20世纪就具有了一种意识形态的正当性,得到了政治体制的强力支持,从而成为美术教育的绝对主流,并成为大众欣赏的普遍标准。

中国现在活跃着一大批各种各样的抽象艺术实践者,整个中国美术和艺术的接受环境也比以前好很多,不仅新的一批年轻人,能欣然接受,即使是过去不接受的一些老人,也变得可以客观、平和、冷静的来对待抽象艺术。抽象艺术其实对中国人不困难,我们基因中就带着这种能力。

王鲁湘 花的孩子 纸墨丙烯96cm×180cm 2022年

王鲁湘 紫·梦 纸墨丙烯 96cm×180cm 2022年

墨与色研究和实践中的哲学意味

记者:您看过很多传统水墨、当代水墨,现在很多抽象艺术家也在从事水墨研究,水墨的话题也是几十年来一直在探讨的一个话题,您能否与我们分享一下您在创作中想要实践一种怎样的水墨道路?

王鲁湘:我觉得是中国的美术史分为两节,前半节叫丹青美术史,后半节叫水墨美术史。丹青美术史指的是唐宋以前,以职业的画工和画匠为创作主体,以线条勾勒和填重彩的绘画形态出现,包括唐代的石窟壁画、宋元明清的寺庙壁画。汉代的墓室壁画,一直到战汉之际的漆画,都是矿物质重色,用色比较单纯,一个暖色系,一个冷色系,随类赋彩。

文人水墨出现后,美术史的话语权逐渐转移到了文人手中,文人之间互相交流的也是文人的作品。宋以后出现的大收藏家所收藏的作品,以及他们留下的收藏记录中最早的美术史资料,基本上都以文人水墨为主,对他们的评价也都与文人有关。尽管寺庙和石窟中的画工仍然在画着和活跃着,但他们已不进入美术史的视野。

进入现代以后,难道我们今天的眼光还必须停留在苏东坡、黄庭坚和米芾的眼光基础之上来看现在的美术吗?如果这样的话,整个欧洲美术都不能进入我们的视野,像当年邹一桂《小山画谱》中说的那样,将西洋画贬的一文不值。显然,我们今天不能是这样一个美术史的眼光。

张仃先生60年代就有一个梦想,想把水墨和重彩结合起来,创造一种水墨重彩的新中国画。这种画被华君武先生称为毕加索加城隍庙,但毕加索是用油画的工具和材料画形、填色,张先生是用毛笔和宣纸,填中国的矿物颜料,看上去和毕加索是有关,但它确实也与城隍庙有关。我们城隍庙的画,包括杨柳青和各地年画,也是在线条中添重彩,这和欧洲的野兽派有相通之处。野兽派有一个来源,是欧洲教堂的玻璃画。玻璃画是用粗黑铁条勾出轮廓,再嵌上彩色玻璃,对比很强烈。张先生就想创造这种感觉的画,也自己带头实践。后来也有很多人尝试把颜色和水墨结合在一起,但觉得二者打架,色碍墨,而且我们的宣纸还会向下漏颜色。

张大千晚年在国外看了很多欧洲现代主义的作品,回台湾后,他发明了一种不漏颜料的纸,可以在上面大面积泼颜料,于是创作了晚年的泼彩绘画。

我画这批画,如果说在学术上有什么想法,那就是想在纸上画出一种积墨积色,看上去非常的厚,又有一种油画斑驳质感的画,所以这批画我用纸来画,没有用画布。有人建议我用画布画,我也在画布上画过几张,但还没找到感觉。有人建议我用欧洲定制的较厚的铜版纸用丙烯来画,会比画布上流畅些。因为我写书法,在布上用油画笔和刷子蘸油彩和丙烯画,找不到书写的感觉,所以这次拿出来的作品都是以中国毛笔作为主要工具,追求一种线条感和一种书写的感觉。我做的肌理也是用笔慢慢做出来的,也在追求中国的骨法用笔。我想让大家一进展厅后,就能感到这批作品与中国传统水墨有文化基因上的联系的,但又拉开了时代距离,它们可以与油画的厚重感相媲美,但又同时具有中国绘画的气韵生动。

可染先生在1956年以后,追求用一层一层的墨来积染,用光将形体做出体积感。他当时考虑的是,如果这幅画旁边如果挂一张油画怎么办?中国传统的水墨画,一旦在展厅里与油画挂在一起,太吃亏了。中国的水墨体现了中国文化中温柔敦厚和含蓄的气质加上材质的原因,在视觉上是往后缩的,而油画却一层层往前堆,有一种压墙力和空间的震慑力,中国画缺这种力量。

另外,在中国水墨画中,颜色属于从属地位。可染先生有些水墨画也用了颜色,后来他觉得这些颜色也多余,所以先生刻了一方印“水墨胜处色无功”。我想尝试一下墨和颜色在一起的交错感觉。

王鲁湘 行气如虹 纸墨丙烯 550cm×216cm 2022年

行气如虹(局部)

记者:关于水墨和色彩的结合一直以来都有在讨论,认为二者相结合很容易脏,没有办法呈现。看到您的作品之后,我觉得也看到了一种新的可能性,用重彩与墨的结合,是不是能够产生这种力量?

王鲁湘:能!我全部用原色,没有调过。我让原色在一张画面上形成某种关系,然后和墨放在一起不打架。其实从野兽派就可以看出黑色和靓丽饱和的色在一起,不一定打架,关键要用好、用对、不俗。很多人画油画会调色,我不调颜色,直接用原色画,但我非常着意原色和原色之间的关系,冷色系和暖色系的关系,互补色之间的关系,同一色系色阶之间的关系,以及用黑白紫三色来制造间离效果。很多人对我用色大胆,比较称许。我觉得这是个新天地,需要有人去做这种尝试和努力。

王鲁湘 奇花初胎 纸墨丙烯 88cm×80cm 2022年

王鲁湘 理智与情感 纸墨丙烯 85cm×78cm 2022年

王鲁湘 海子 纸墨丙烯 180cm×96cm 2022年

记者:刚刚您谈了作品中的色彩,在色彩之外,我们看到了您画作中的肌理感,其实我们水墨的表达,并不亚于油画肌理的表达,这也是您在创作中探索的一个方向吗?

王鲁湘:是的。西方画家习惯在布面或木头或其他材质上,用油性颜料进行堆垛,形成有一定厚度的画面,也形成了他们欣赏画作的习惯,这是他们长期以来欣赏画作的习惯。而我们在一张薄薄的纸上,用一种有渗透性的水性材料,画出一种朦胧、内敛、含蓄的,视觉上往后退的这种绘画,在他们看起来不太习惯,总觉得比较弱。后来,我们接受了西方的油画,觉得西方的绘画张力强,有雕塑感和立体感。有人建议我换成布来画,我可能会换,但我不会放弃纸,毕竟在纸质材料上用中国工具纵情挥洒的过程感,是在布面上用油性颜料、丙烯颜料、排刷不可替代的,这是两种感觉。

刚才你们看到展厅中那批小画有很强的肌理感,过去也有中国画家尝试过在宣纸上头做肌理,但这种尝试后来也遭到一些人的反对,认为中国绘画就是一种书写性,没有必要追求视觉上的厚重而去制作肌理。

我的这批画里有很多制作,除了书写性和泼绘以外,我对纸做了特殊的处理,目的是增加这幅画在视觉上的厚度,通过小的制作环节,利用制作出来的折皱,形成一些凹凹凸凸、断断续续、斑斑驳驳像汉画拓印一样的肌理感。

其实光靠肌理感也不一定能形成这种厚重感,我还有一道更复杂的程序,就是在凹陷的地方,用带着水的颜料一层一层地填在沟壑中,彷佛在黄土高原上形成一个个小水库,这给我的绘画进度和效率带来了麻烦。那些沟壑是有造型的,我一旦填了以后,就不能动它,只能等着水分慢慢蒸发,有时候要等二十几个小时。沟壑里头水蒸发后,颜料的颗粒沉积下来了,颜料颗粒大小不一样,水在慢慢沉积和蒸发过程中间会带来一种非常微妙的,且肉眼看不到的变化,特别有意思。当你将它托裱展平后,沉积形成的效果是你用笔涂抹和填画所达不到的。

水墨的表达很有意思,有着哲学的意味。

记者:谢谢!(来源:雅昌艺术网 刘倩,王丽静)

艺术家简介

王鲁湘,中国国家画院研究员,清华大学美术学院教授、博导,清华大学张仃艺术研究中心副主任,李可染画院理事长,中国画学会常务理事,中国美协河山画会常务副会长,凤凰卫视高级策划、主持人、评论员,中国文物学会玉器专业委员会常务理事,李可染画院青年画院院长。