艺术家井士剑上海最新个展《次9(INFINITI)》即将闭幕。展览期间,中国美术学院院长高世名与艺术家井士剑围绕当代绘画进行了一场深度对谈。以下是记者为您带来的独家报道。

本次对谈从绘画的零度谈到绘画作为基地和界面的多种可能性,探讨绘画在当代艺术生态中的意义;围绕Painting这个概念,将绘画的过程看作一场生命体验的展示。绘画是一种行动、一次行走、一个事件,其过程中携带的所有事物都会在作品创作中显现。对谈中强调一种信念——绘画在当代艺术场域中依然是一种强大的存在,绘画是基地,是一种生长一切的贯穿创作“幕后”的存在。

对谈回顾了杭州的地缘特性所带来的一种特殊的先锋性,从历史上至中国早期的现代主义,从赵无极、吴冠中、朱德群“旅法三杰”到八五新潮中的“零度绘画”以至今天。井士剑强调艺术家需要拥有一种失控中的控制,即在这个开放中的节制——“自在即自律”。高世名一方面强调绘画“舍身成仁”,另一方面又强调绘画“置之死地而后生”,绘画作为“界面”展示其开端性,艺术创造力周而复始地不断循环。

▲ 《阿尔忒弥斯》,270cmx200cm,布面油画,井士剑,2022

▲ 《阿尔忒弥斯》,270cmx200cm,布面油画,井士剑,2022

高世名(以下简称高):上次在秋水山庄的展览中,你把绘画过程作为一个生命过程展示出来。你这么多年行走、行动、邂逅、偶遇的所有事物,与你的“作品”一起和盘托出。就像在森林里漫游的时候,你随机捡起一块石头、一片树叶,一定是因为这块石头、这片树叶打动了你。从这里出发,你的绘画和展览呈现出一种有趣的状态。这里面的星星点点、蛛丝马迹,很值得玩味,让我想到《瓦尔登湖》的作者梭罗,他的隐居生涯终日漫游,他在瓦尔登湖畔的森林中间设计了一座小木屋,作为他从自然中采集的所有收藏的“博物馆”——不是在现代博物馆的意义上,而是作为museum的本意即“缪斯驻足之所”。

我们学校的校友吴山专曾经郑重其事地说——“艺术不是我不做别的事情的理由”。除了绘画,生命中还有许许多多别的东西,那么艺术家的艺术生活究竟是要划分为艺术和“艺术之外的生活”,还是说,艺术是艺术家全部生命经验的凝结和投射。你作为一个画家,你的生命经验能否用绘画来收纳?一个在画室中闷头画画的画家,生产出的是他这段时间生命经验一份报告,展览就是报告给公众来看。绘画是艺术家的生活和生命的“基地”,这个基地同时也是一个枢纽,通向很多东西。

你的这几次展览都特别的“活”,有一种东西跟一般画展是不同的。绘画成为一种“活”的东西,是个人在画布上面对世界的表态。有点像你刚刚讲的西湖,西湖不就是这么一汪水吗?面积也没多大,但是它可以映照出天光云影,一年四季,还有湖畔徜徉的无数代人的生涯。其实画布也就像西湖这样,而绘画就是我们跟世界打交道,发表议论甚至是收纳世界经验的一个界面。

井士剑(一下简称井):我想主要还是讨论一下绘画本身吧。

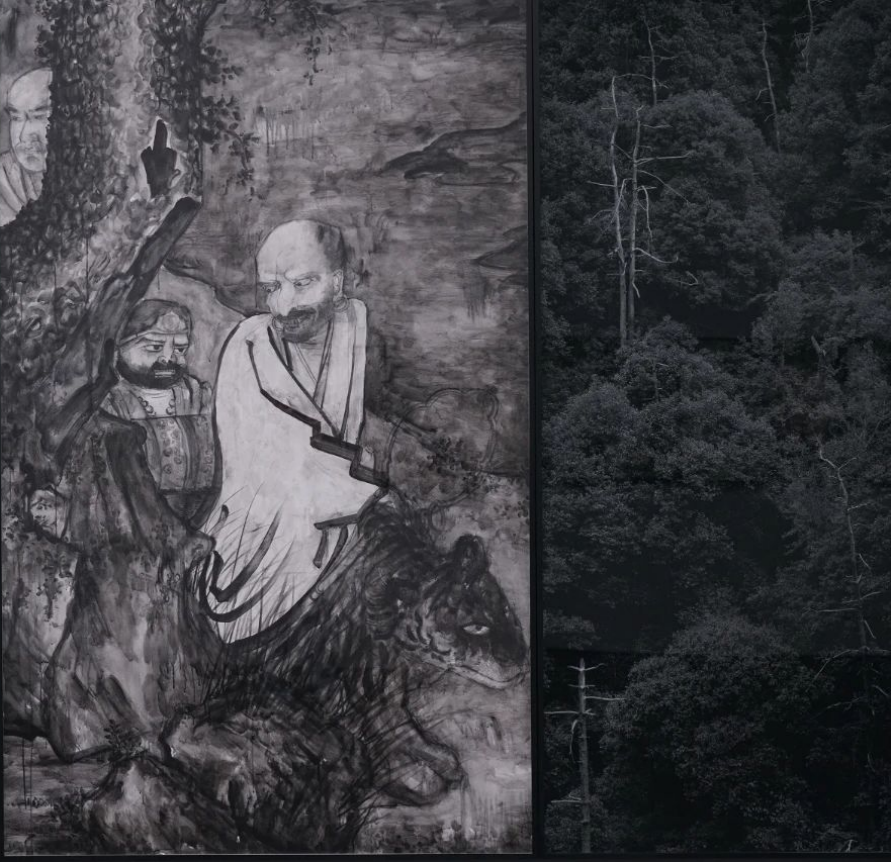

▲ 《鹿园系列》,344cmx252cmx162cm,综合材料,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《鹿园系列》,344cmx252cmx162cm,综合材料,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《戏谑的苹果》,120cmx100cm,布面油画,井士剑,2018

▲ 《戏谑的苹果》,120cmx100cm,布面油画,井士剑,2018

高:今天在座的都是绘画专业的同学,以前我每次做综合性的大展览,像上海双年展、广州三年展,最后都要自我提醒一下,展览中一定要有点画。这个事就成问题了,为什么绘画要专门做提醒?在当代艺术的现行体系里,绘画的确是个问题。……今天当代艺术圈最成功的那些画家,我们可以不提名字,他们是在用一种怎样的方式面对绘画呢?他们到底相不相信绘画呢?

井:对,相信这两个字很重要。

高:他们相不相信绘画,这我是存疑的。一方面,绘画依然作为最好的艺术商品,主流的收藏对象,另一方面,大展的策展人要专门提醒自己不要忘记绘画。作为艺术家,如何去面对绘画?当代艺术策展人,怎么面对绘画?绘画为什么变成了一个要单列的事情?这个我困惑了好多年。我们熟悉的艺术家里,杨福东是油画系毕业的,刘韡也油画系毕业的……,这些油画系出身的艺术家,有人做装置,有人做影像,有人什么都做。但你会发现油画系出身的这几个校友,他们做的装置、影像,似乎跟一般的艺术家不一样。他们的作品有一种视觉的品质。杨福东的影像里有一种品质,无论是构图还是影调、时间叙事、镜头语法,甚至是镜头意志,非常强烈,我觉得这品质是来自绘画的锻炼。

我相信大多数艺术家开始艺术生涯都是从绘画开始的。从这个角度来讲,绘画在当代艺术中当然存在,而且有其强大的存在方式,虽然未必以绘画、以画布和颜料的形式存在。绘画作为一种视觉性、作为一种感官知觉存在,它供给了各类媒介以视觉的修养和品质,一种感受力,一种制作的技艺,一种美学。某种意义上,绘画“杀身成仁”,供养着所有的当代媒介。

井:所以说我们在讨论其实绘画是一切媒介的方法。

高:是的,因为它是最直接、最方便的方式。绘画是一个人确立自己作为艺术家的位置的第一步。某种意义上,绘画让画家自己既在世界之内,又在世界之外。艺术家跟世界打交道的时候,这是第一个,也是最简单、最自然的媒介——绘画是艺术发生的第一媒介。在这一点上,我们一定要相信绘画,要对绘画有相当的信心!

现在我觉得当代艺术圈子里的许多画家,尤其前些年被称作“观念绘画”的那些当红画家们,最大的问题就是他们不再相信绘画。观念、想法、手法在他们创作过程中,占有了决定性的地位,绘画本身却削弱了。

我们学校在1980年代的时候,曾经有过一个“反绘画”的思潮,或者说,那是一个追求“绘画零度”的过程。刚才谈到,在当代艺术的实验中,绘画一直存在,不过它杀身成仁了。它作为一种素质,作为一种感觉的基因,供给影像、装置等所有这些媒介。现在我们想象一下儿童的绘画,不是那些套路的“儿童画”,而是小朋友们最初自发的涂抹。我们不能按照学院派的眼光去理解儿童画。儿童画是跟整个外在世界、客观世界相融通的一个过程,一个彼此渗透、反应的过程。但是,儿童画画时是在画出他/她的世界,他们不是为了画出一个视觉观赏的对象,而是画出他们的朋友,画出他们想象出的小世界。所以儿童一边画画一边跟你讲故事,一边沉浸在里面,非常快乐。小朋友们画出一个世界的能力,受到专业训练之后反而失落了。

井:我这次作品当中,有一件就是根据我女儿的画,我就把它搬到我的画里面了,因为我觉得你刚刚讨论的话题,就是艺术究竟是绘画最原动力的问题,这个很重要。她画了一张狐狸的尾巴和迷宫一样的房子。最早我们一直在美术史上讨论的以图证史的这个概念,但真正从人类对世界认知的角度去讨论绘画的话,其实不是这样,它原初于对世界的认知,它是一种想象和对世界观看的直接的表达。

高:对,就是像你女儿那种,她画狐狸的尾巴,她画迷宫一样的城市,她肯定心里想着一个小世界,她肯定有故事在画里藏着。绘画在她这里,图像和文字之间、图像和叙事之间是打通的。我们被培养、被教育之后,这两者才分离开来。绘画最有意味、最丰富、最有创造力、最有表达力、最有能量的时候,恰恰是小朋友拿起画笔涂抹、叙事的时候。我觉得是我们绝大多数专业画家都丢掉了,老井的画里还残留着。

井:我的作品比较沉重。

高:但这种天真、直接的能力还在。这就是为什么我们看你的作品的时候,总觉得它带有一种叙事性,不是古典绘画的叙事性。古典的绘画是讲故事,它要明白地把故事讲出来,这到底是哀悼基督还是上十字架,还是拿破仑的加冕,都是要把故事讲清楚。但是你这里面不是讲出一个故事,而是一种模糊的叙事性。所有的形状、所有的形象,背后都有一种很朦胧的、似是而非的所指,这是跟我们看到的一般绘画不一样。一般的古典绘画和现实主义作品,所有的图像都指向确定的东西,它的表意性被锁定了。但你这里有一种比较朦胧的、多义的存在。

井:其实就是一种开放性。

▲ 《马戏团》,841.1×1000.1×1000.1cm,木头、竹子、动物标本、树脂、钢、线和布,黄永砅,2012(图片由红砖美术馆提供)

▲ 《马戏团》,841.1×1000.1×1000.1cm,木头、竹子、动物标本、树脂、钢、线和布,黄永砅,2012(图片由红砖美术馆提供)

▲ 《无限的山峰(一)》,221.5cm(H) × 136.8cm(W) × 7.5cm(D)cm × 15pieces,布面丙烯、摄影、镀膜镜面玻璃、铝板装裱、不锈钢烤漆黑框,杨福东,2020(局部)

▲ 《无限的山峰(一)》,221.5cm(H) × 136.8cm(W) × 7.5cm(D)cm × 15pieces,布面丙烯、摄影、镀膜镜面玻璃、铝板装裱、不锈钢烤漆黑框,杨福东,2020(局部)

▲ 《微观世界 No.3》,铝、玻璃、木头、聚乙烯,537 x 688 x 470 cm,刘韡,2020 (图片:由刘韡 工作室提供)

▲ 《微观世界 No.3》,铝、玻璃、木头、聚乙烯,537 x 688 x 470 cm,刘韡,2020 (图片:由刘韡 工作室提供)

▲ 《两个女孩》,30cmx40cm,布面油画,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《两个女孩》,30cmx40cm,布面油画,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)

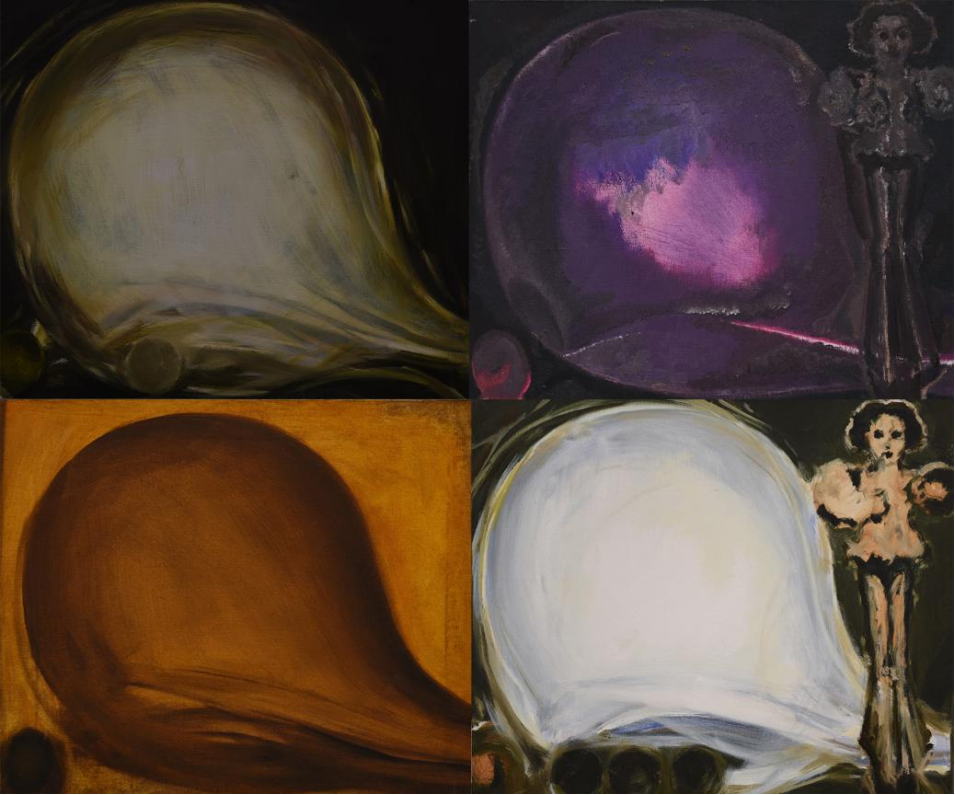

▲ 《女孩》,50cmx60cmx4pieces,布面油画,井士剑,2020

▲ 《女孩》,50cmx60cmx4pieces,布面油画,井士剑,2020

▲ 《次九·万年》,325cmx550cm,布面油画,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《次九·万年》,325cmx550cm,布面油画,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)

高:对,是一种开放性,但是开放性现在被用烂了,实际上是一种多义的含混,这个含混带有诗意,这一点很重要。燕卜荪有一本著名的书,是我们学校出版社出的,叫《朦胧的七种类型》,讲的就是含混,含混是诗意的一个重要表征。诗性就是要把词与物、词和义之间的锁链打断,先让它断裂,形成意义的缝隙,然后在断裂中重构,诗性才发生。所以说语言破碎之处,要去听存在的声音,这就是诗意。

井:后现代的一个很重要的标志。其实高院刚才讲了两个词,一个是绘画的语义语法的使用,第二点讲的绘画的意志,我觉得今天的绘画,很多绘画是没有意志的,它们只有执着,但不叫意志,这种混合型语言也是今天绘画非常重要的像刚刚你讨论的这种断裂和碎片的概念。

但现在有一个想象,你引出了一个问题,当黄永砯那个时代,他「去绘画性」的时候,但今天恰恰相反,我们的学生在很大的面积上去平涂,数字化包括技术,使我们走向了平面、扁平的时代。我觉得经过中国这十余年的一个讨论,这样一个绘画的进展,中国的绘画在世界上发展很快,高点没有,我是这样看的。所以说呢,广泛的基础性,像我们的学生他们在某种程度上做的是扁平和平面性,但其实消解了语言本身,形成了一种问题,就像你刚才说的,美术史贯穿了艺术家的创作当中。现在有两种倾向,一种是要去掉美术史的概念,一种是坚守美术史,我觉得两种都可以通达,但「去美术史化」其实是一种流行,不叫时尚。

高:这两年各美院的毕业创作里面,有一种我非常不喜欢的“画廊气”。它脱离了艺术史的脉络,形成的一种浅表的流行样式,那些样式我觉得是没有根的无本之木。

在这个时候我们回顾一下二十世纪的绘画,我认为大家要去重新思考构成主义。我们做的《呼捷玛斯与未来图景:苏俄先锋派设计》展,其实表达的很清楚。我们是以设计展的名义做,但其实那都是先锋艺术。一百年前还没有Designer这个身份,那帮人都是画家、建筑师、哲学家、诗人。其实最早的“绘画零度”就是从马列维奇开始,做得最极致,他那里绘画性到了零度,而不是绘画到了零度。而绘画在他那里反而成为了一种神性的东西,纯粹的形而上的东西。大家对构成主义的理解我觉得是不够的、肤浅的,一方面他们才是最早的观念艺术,一方面他要回应柏拉图的命题,这是一个纯粹形式等于理念的世界,某种意义上去掉了视觉性。在这里,它就跟达达结在了一起,就是去掉视觉性,就是杜尚所讲的“非视网膜的艺术”。那一段时期,我认为它的能量在艺术史上没有被释放出来,应该认真地去思考。

立体派试图去创造一种新的感知,而不是新绘画。但是很遗憾,立体派一直被当成了一种绘画的风格和流派。如果仔细看毕加索、布拉克都笔记和通信,就会发现他们真地在讨论相对论,讨论现代的时空经验以及画面中的时空“晶体”。不要忘记,他们是人类史上的电影第一代,他们的同代人也在玩摄影蒙太奇。他们是柏格森和爱因斯坦理论的旁观者,他们那个时代,整个世界的感知变化了、时空观念变化了,他们跟电影的蒙太奇学派在不同领域进行时空表达的感知实验,以绘画的方式进行感知实验。

所以说,我们去看他画得好不好看没有多大意思,那不是他们主要的思考。包括未来主义,为什么会画成那样?尽管后来也被当成了一种风格,但是他们不是单纯为了画成那样,他们有另外的目的。一切伟大的艺术作品,都是另外一个伟大目标的副产品。如果你没有一个伟大的目标,就只是想画出好画,这是等而下之的。

立体派、未来主义、构成主义,早期的现代绘画感觉和意义都非常饱满,非常值得思考。后来这个状态却中断了。超现实主义,除了自动写作、自动绘画之外,到达利这一路,又变成了一种再现性。

绘画——无论是再现梦境,还是再现他的偏执狂想象,都在重新变成一种再现和表达的绘画。对象又出现了,我觉得这是超现实主义的倒退。超现实主义的绘画,与超现实主义诗歌和电影是不同的,它的诗和电影里面具有的实验性,在绘画中变成了一种保守性。(井:他重新回到一种纯图式的形象性去了。)不是说绘画一定非再现,而是说,二十世纪初那种对于人类发展新阶段的感知探索被打断了,艺术家们的注意力转到另外一种东西上去了。

……再谈谈“坏画”。“坏画”其实是当代艺术圈最流行的绘画体系,形形色色的当代绘画,它的基础实际上都有“坏画”的成分。“坏画”就是反美学、反绘画性的绘画,就是先把绘画的历史和美学变成一片废墟再说,然后在这一片废墟上开始干点什么。但是问题在于,成了一片废墟之后,绘画真的可能就变成一堆垃圾了。在这个过程中,有一些个体的实验依然是有价值的。

其实我是相信绘画的。在今天多种新媒介兴起的时代里,绘画依然有它的力量。我个人有亲身体验。2009年的卡塞尔文献展,我一进弗里德里希博物馆就看到一张小尺幅的写实绘画。展厅里面有很大的装置,有观念性的作品,但我一进去第一眼就看到了一张不大的画,写实的,一个女青年躺着的头像,斜构图,是里希特的作品,不过不是他那种朦胧的画法,就是最直接的写实画法。我第一眼先看到它,它旁边放着很大的装置,但是这张小画一点不露怯,非常小的尺幅,但是非常有分量,立得住。为什么会这样?在那个现场里,一个纯写实的画面如此有力量,在其中我们看到了一种很异样的东西,感觉到了时间,感觉到了死亡。那一刻,我觉得绘画真有力量!

井:这两点也是他绘画最大的特色。

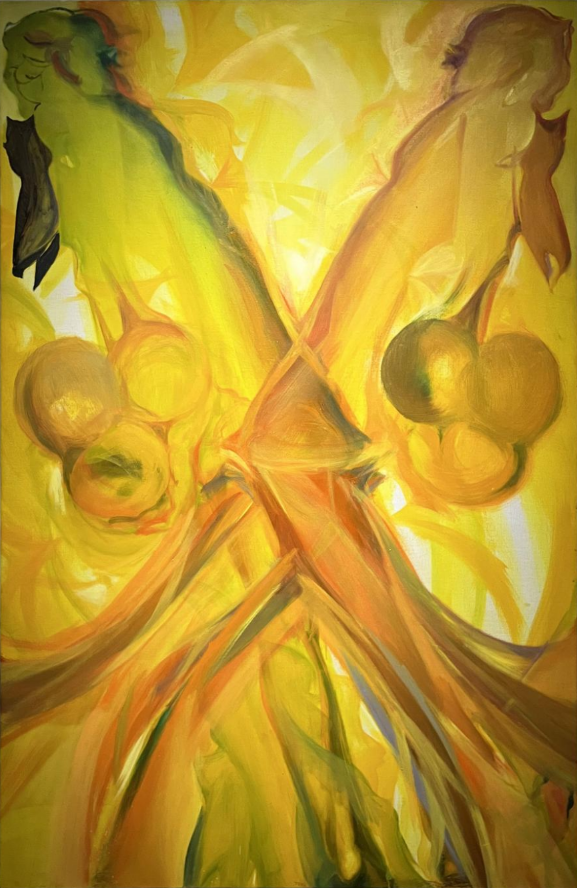

▲ 《X的形状》,110cmx170cm,布面油画,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《X的形状》,110cmx170cm,布面油画,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《蓝色的天籁》,170cmx250cm,布面油画,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《蓝色的天籁》,170cmx250cm,布面油画,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《神话》,300cmx 600cm,布面油画,井士剑,2020-2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《神话》,300cmx 600cm,布面油画,井士剑,2020-2022(井士剑个展《次9》展览现场)

高:我跟陈界仁谈过这个问题。陈界仁看了我们的毕业展,认为绘画学院的力量远没有发挥出来。他认为:从我们的毕业展,到各种双年展,都是影像装置或者网络艺术这些东西,但是任何一个喧嚣的空间里面,挂上一张培根的绘画,都是强大的,它可以把所有这些看起来很复杂的形态都灭掉。培根、里希特,包括最近因女王去世被炒作的弗洛伊德,都值得我们研究。弗洛伊德很多人学,但没有一个学到位的,没有人学到那种骨子里的疯魔——那种物质感,那种生理性,那种超出绘画性和审美性的感官性……。所以,不要哀叹新媒体时代绘画不行,不是绘画不行,是画家不行,我们要相信绘画。刚才讲绘画“杀身成仁”,现在讲的是绘画“置之死地而后生”!

井:全是自断后路啊。其实一个好的艺术家他还是控制,Control还是很重要,不是一个简单的取舍,因为自由就是自律的概念,我觉得这个点非常重要。所以绘画到了今天是一个开放的境界,我们应该学到一种节制,这种节制并不是体现在画面上的一种所谓的描摹,更应该体现在一种思想的干净和纯粹的意义上,才能实现我们的一些东西。

高:我一直觉得很奇怪,老井你的画里面有一种奇特的古典性,虽然看起来非常的“表现”,有些地方你画的也不求细,但是画面中却有一种很奇特的古典性,这个是怎么来的?你自己怎么看?

井:因为画画更重要的是要遵循一种法则。越接近自然,越接近事实,生活的体验就越有古典性。古典不是一个样子,不是一个模板,它是世界存在的一个基本的框架的固定的稳定的概念。但是作为艺术,作为当代的绘画,每个时期的绘画都会对结构进行一种颠覆,进行一种碎片化的、切片式的重新整合。就像你刚讨论塞尚的问题一样,塞尚不断对这个世界的表象进行修正,在这个过程当中寻找出世界上自由的、自然的结构,还有事物的自在性——这种自在性的获得才是绘画最大的快乐,也是最大的感觉感知,我是这么想的。

高:除了你绘画里的这种古典性,还有一种看起来很随意很自由、很大胆的东西,你在画面上破了很多东西,但是里面却始终有一种基本的修养和控制,这是很重要的一点。另外一个,你的画里面,我觉得有很多古典古代的意象,甚至是古希腊罗马神话的线索。

井:我觉得在某种程度上我们似乎过分地去讨论那些非常遥远的东西,其实此在即遥远。所以说,当我们从身边最熟知的东西,感悟到一种他性和陌生感,我们就会认知到一种遥远。很多人一画宇宙天空,似乎就成了一个宇宙艺术家了,其实他依然将宇宙当成一个现成的图像、具体对象,跟画室中的静物或者模特没有区别。我们画身边的事物,要像莫兰迪那样去画。莫兰迪给我们提供了一个经典,塞尚为我们提供了自然的一种存在法则。通过最普通的瓶瓶罐罐,通过维克多山,通过一次次日出,莫兰迪、塞尚、莫奈成就了艺术史上的一次次视觉发现。也包括你刚才讨论的黄永砯、杨福东这样优秀的艺术家,他们也从自身感知当中体验到了艺术最纯粹的东西,最久远的东西。我说艺术家不是想象的,艺术家每一幅画后面都有一个叙事。这叙事是一种叙述,不是描述。差异性在于描述是关注对象性的看法,叙述不仅仅是对象性,某种程度上,也描述了叙述本身的概念和述说。但是还有一个问题,就像古典、古希腊的问题,我们一直受这样的教育,但它又过于唯美,是我们要突破的东西。

高:我们对古希腊的认知,很长一段时间是一种误解。这种误解来自温克尔曼的一句话,所谓的“高贵的单纯,静默的伟大”。十九世纪一直到二十世纪初,所有人都觉得古希腊就是这样。实际上,温克尔曼当年看到的大量都是罗马复制品,才会有这样一种感受。后来大量的考古发现展现出另外一个古希腊,那个古希腊非常有生命感,甚至有些感官,充满了生机和感性力量,也就是说,除了阿波罗还有酒神。

井:尼采所提的酒神精神,我们需要对古希腊进行再认知,重新讨论,无论从考古学的角度,还是艺术的角度来讲,都需要这样的感受力。

高:不要把古典理解成一套技法,不要理解成图式。(井:不要理解成造型)对,实际上古典是一个很丰富的世界,往昔即异地,回溯古典就像我们去异国他乡旅行,非常丰富非常神奇,有无数的邂逅,甚至会有艳遇。我们要有这样一种心态,以更加放松和解放的心态去面对古典世界,它会变得非常生动,非常有趣。

绘画除了在当代艺术体系中“杀身成仁”之外,绘画还是一个基地。这个基地的意义是什么呢?就是说,在基地上可以建造一切事物,可以发生一切事情。你在画面中难道不可以做装置吗?你在画面上难道不可以有一场表演吗?画面看起来是二维的、平面的,但是降维就是升维!把三维的世界,甚至是四维、五维以及更高维的世界降成二维,这本身来说是艺术的升维。绘画的平面世界里,可以容纳多维时空的意识。这是绘画的神秘性,只要这个神秘性在,绘画的能量和可能性就不会被穷尽。你在画面上可以做装置,可以做表演,可以做行为,可以有一场戏剧发生,绘画中一样可以有影像——我指的不是在里面嵌入什么,而是用绘画,这个作为动词的绘画,行动的绘画(Painting本身是就是行动),用行动的绘画去应对一切艺术表达。

这就不是“杀身成仁”,而是渗透到一切艺术形态里,是“化身千万”。绘画可以吸纳一切的艺术门类、艺术媒介、一切的视觉发明、一切事态。绘画万取一收,这个世界上发生的事件、事态可以都在其中。我们可以在绘画中找到装置感、行为感、事件感以及最根本的——世界感。在老井你的作品中就有这种东西,有的时候你的手比你的脑子还要快,这是由于我说的这种作为动词的绘画,作为行动的绘画,它是最根本的东西。

井:刚才讲绘画,我们的学院也是全国第一个有跨媒体专业的学校,中国影像艺术启蒙的地方。能有这样一个土壤,对绘画很重要。黄永砯他们那个时代,也是由于我们学校的开放性产生了他们。我们学校的开放性不是指一般社会上的开放性,更多的是有历史深度和思想深度的探究。我想中国美院的绘画在未来还有很长的路要走,我们非常有信心,我们的绘画应该成为中国当代艺术的新的亮点,用于保持先锋性。

高:因为我们学院的绘画曾经探过底,也就是曾经一再地去探究“绘画的零度”。所以才可能杀身成仁,才可能绝地逢生——置之死地而后生。这个探底的过程非常重要。在古典艺术理论中,绘画曾经被当做一面镜子,曾经被当做灯。艾布拉姆斯有一本书《镜与灯》,1990年代我们很多人都读过。艺术到底是镜子,反映出这个世界,还是内心之灯,像浪漫主义者那样,照亮这个世界?实际上,绘画还可以是别的。在今天,绘画是一个界面,这个界面通向任何一个时空。绘画还是一个黑洞,吸纳一切,吞噬一切。今天,我们要以更加解放的概念去理解绘画,可以在探究“绘画零度”的若干年之后,再重新开始,重新造就一个绘画的新开端。

井:那就是「次9」,不断地循环,无限的概念。

高:你终于回到自己的主题。你这个“次9”是递归概念。

井:它其实也是讨论绘画作为一个无限的真相。你刚说“基地”的概念,它是一切事物发生的基础。我们如果从艺术的角度去谈它,它是绘画;如果从事物发生的概念谈它,就是Painting的行动。其实我觉得这个词是绘画最本原的东西,Painting,不断地发生,每个人看作品就是感受这个不断地发生,作品本身也在不断地发生。我们过去看毕加索的画和今天看是完全不一样,绘画它是不断在时间空间里发生的。我们经常讲Painting,我们不知道Painting真正体现在绘画自身的这个价值,它的无限性、持续性、递归性。

高:而这个在你的画里面一直都在。

井:他们说我的绘画是可以永远没画完,是可以不断地再画。我展览的画后天就启运了,但是找一张做海报的画都找不出来。(高:因为它一直在变)对,因为它一直在变。某种程度上它是不可预知的,这种不可预知,不是我把它构想成一种草图或者一个既定模样,它一直在发生,和我的心情、我的行为、我这一天的状态有关。而世界的发生又一直在关联着我,比如今天如果有什么事件,我肯定会画成另外一个状态。在所有的事物发生的状态中,绘画不再是愉悦的绘画,也不是痛苦的绘画,而是参杂了很多很多信息的“坏画”,是坍塌的绘画,只有坍塌了的绘画才能成为绘画本身。

当然了,作为一个艺术家,我还有自己的一个逻辑和自己非常鲜明的特色。但我觉得二十一世纪主要是的不是风格的概念,我最讨厌的是风格艺术家,就像我们的生活一样。形式主义是我最讨厌的东西。我觉得可能绘画要回到我们刚刚讨论的Painting的ING的概念上,这很重要。哪怕你画的非常完整,也是Paint-ing,它也在持续发生。就像德里达讨论过的一样,走廊里面的声音惊动了放在藏室里面的绘画,他们在那里依然是进行时,依然在发生着。

高:多年前,老井在从上海回杭州的火车上说过一句话:“画画或者搞艺术,有人说是要洗洗眼,有人说要洗洗心,但是我追求的是洗把脸的感觉。”这句话说起来有20年了,我一直记在心上,我觉得特别像你。而且,这个洗把脸的感觉可能更真。给自己洗把脸,这个世界跟着刷新一遍,自己也回到本来面目。

大家会觉得老井平时乱说话,(井:疯疯癫癫)但他其实分寸感很强,从他的画里就能看出来。老井上次的展览叫《谜∙湖》,我一开始就说“老井不迷糊”,老井清楚着呢。(井:还是迷糊,哈!)老井所有的画,都可以理解成老井的另外一张面孔,而且他就是凭借这张面孔去追求洗把脸的感觉。这就是他的绘画为什么有种常新的感觉,因为他的每张画都在自我折腾——他追求的是一个斗争着的画面,一个不断自我生产出废墟的画面,不断自我毁灭又重生的画面。

井:我们今天从这个方向看绘画还是非常有意义的。中国当代绘画的催生性,远远不是靠形式、风格,更加需要讨论的是绘画的历史性,我觉得这才是艺术,它能够在世界上、在空间和时间中持续演变。

高:你谈到历史和演化这个问题,这个话题作为结尾比较合适。这些年其实我真正有感觉的,就是我反复在讲的历史观问题。历史不是一条河流,更不是一条线,更不是一条往前走的直线,不是单向的轨道,这是一个错觉。欧洲的美术学院,他们已经不再较文艺复兴的实践了,或者说,他们讲文艺复兴只是在艺术史的意义上,是在保存和修复的意义上讲,他们已经不再作为当代艺术创作的参照和动力了。这是一个巨大的遗憾。为什么会这样?是他们把历史当成一条通向终极的轨道,这是线性的历史观,过去发生的就永远成为过去。在这个意义上来说,本雅明讲“十九世纪是一个儿童的疗养院”。西方现代性的历史观,在不断地抛弃过去,不断地制造出时尚,同时不断地制造出新的过时。一个事情发生,它就不能再重复,它必须要换个方向,于是纵深感没有了,变成了无穷可能性。但每一个可能性都没有被兑现,都没有被深化。所以我是把这种现代性称为“自我阉割的现代性”,一个不断自我阉割的现代性,看起来是在不断地打开,实际上它打开的同时又闭合掉了。这是一种封闭的历史观。

当然我也不认同循环论,我这十几年,我心里关于历史的意向是一片汪洋。历史就是一片汪洋,当代只是海面,而海面本质上是变动不居的。存在的只是这个一片汪洋,这无边无际的海水,海面只是起伏不定的、临时的,只是看上去存在的表面,实际上这个表面和海水是同体无间的。表面之下有无数的洋流。这对我们艺术家意味着什么?意味着老井你今天跟达芬奇都泡在这片海水里,还有米开朗基罗、提香、戈雅、毕加索、杜尚、沃霍尔都是你的同代人。古往今来,古今中外,所有艺术家都在同一片历史的汪洋中载沉载浮——我们要把历史上所有的这些人全当做我们的同时代人。

古今中外所有发生过的一切观念、一切形象、一切图式、一切手法、一切我们称之为风格的东西,全部都是海洋中的漂浮物。这些碎片同时到来,你可以把它们打捞起来,拼成任何的东西。你可以用这些历史的碎片打造一只木筏,在历史的汪洋中航行,载沉载浮,就像庄子的逍遥游一样……。我觉得这才是今天的绘画,才是自由绘画——更准确地说,是“绘画自由”的本质。

▲ 《神话》,300cmx 600cm,布面油画,井士剑,2020-2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《神话》,300cmx 600cm,布面油画,井士剑,2020-2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《L风景中的虚像》,290cmx705cm,布面油画,井士剑,2021-2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《L风景中的虚像》,290cmx705cm,布面油画,井士剑,2021-2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《Y风景中的女孩》,300cmx800cm,布面油画,井士剑,2020-2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《Y风景中的女孩》,300cmx800cm,布面油画,井士剑,2020-2022(井士剑个展《次9》展览现场)

▲ 《鹿园系列》,344cmx252cmx162cm,综合材料,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)(来源:凤凰艺术)

▲ 《鹿园系列》,344cmx252cmx162cm,综合材料,井士剑,2022(井士剑个展《次9》展览现场)(来源:凤凰艺术)

艺术家简介

高世名,策展人,教授、博士生导师,现任中国美术学院院长。其研究领域涵盖当代艺术与社会思想、策展实践、艺术教育,策划诸多大型展览和学术计划,包括“与后殖民说再见:第三届广州三年展”(2008)、“巡回排演:第八届上海双年展”(2010)、“山水宣言”(2016)、“民族翰骨:潘天寿诞辰120周年纪念大展”(2017)、“未来媒体艺术宣言展”(2017)等,并出版专著《一切致命的事物都难以言说》、《行动的书:关于策展写作》等。

井士剑,艺术家,中国美术学院教授、博士生导师。现工作生活于杭州,从上世纪80年代至今,致力于当代艺术研究与创作。关注全球语境下的当代艺术研究和形成自身独特的艺术语言结构和词语与语法。以几十年一系列个展勾勒出艺术创作持续不断的艺脉。并以世界变幻的近几十年,自身经历和艺术创作揭示出历史、社会、未来的艺术断裂与碎片的多元文化的视觉景观。从1996年上海美术馆《艺术的对话》与瑞士艺术家的双个展,至今以《艺术地理》《漫步江湖》《江湖泛舟》三个展览,持续以视觉艺术,再现人与自然的境遇,与艺术原发性问题,以《宇宙的蜗牛和戏谑的风景》《寓言》《谜·湖》《1/2》等个展,关注艺术创作的逻辑、意志、混合语法等要素,对绘画的时间空间进行视觉回应与艺术实践。