冯大中,1949年生于辽宁省。第十、十一、十二届全国人大代表,中国工笔画学会原会长,中国美术家协会中国画艺委会副主任,中国画学会原副会长,中国美术家协会理事,辽宁省美协副主席,国家一级画家,享受国务院特殊津贴专家。

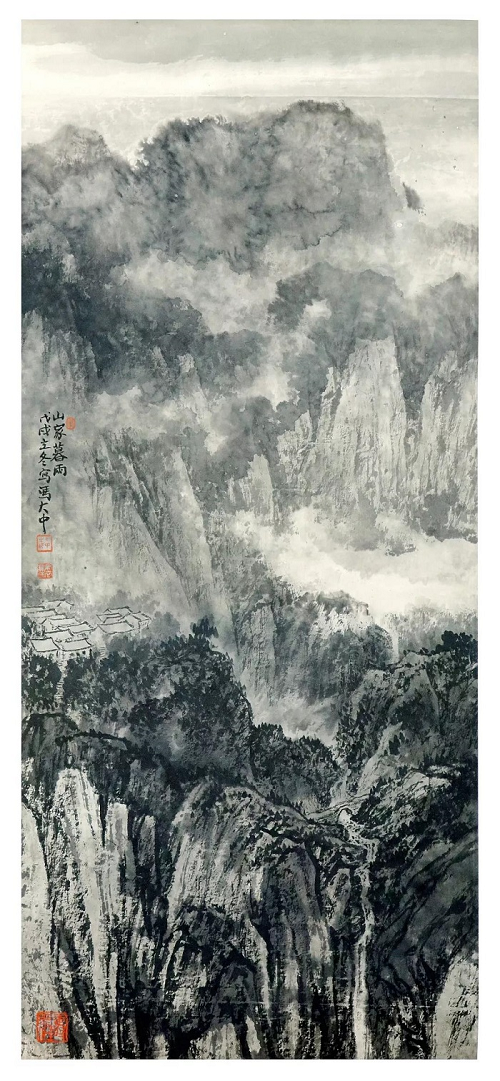

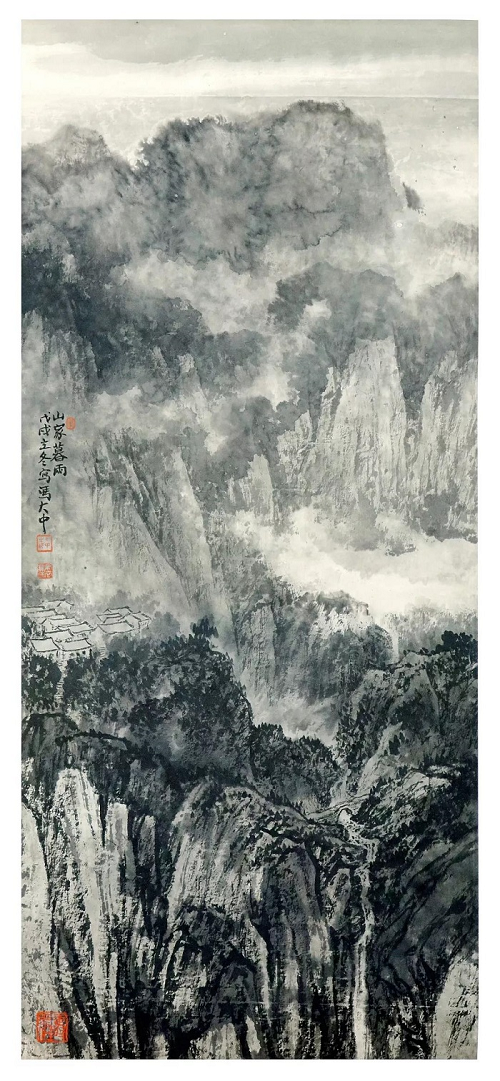

冯大中的画风严肃典雅,画虎突破了程式化的俗套,赋予虎以人文之神韵,并创造了自己的艺术符号,堪称"前无古人,后启来者",被誉为"天下第一虎"。其以山水成名,山水画境亦雄浑野逸,苍润博大,现自家面目

多年来,冯先生先后在北京、香港、日本、台湾、新加坡、法国、澳大利亚等国家和地区举办展览,作品多次入选全国性大展并获奖。作品《苏醒》、《母与子》入选《中国美术全集》;作品《苏醒》、《惊梦》入选"中国百年画展"及《中国百年画集》;有18件作品为中国美术馆收藏,另有数十件作品被国内外重要美术馆、专业机构及收藏家收藏。

下面是冯大中先生追忆恩师李笑如先生的文章,在教师节到来之际拜读,更加令人感动。

我绘画的启蒙授业老师是李笑如先生,尽管我始终没有按照旧传统给老师行过大礼、磕过头,但是在我的心里,笑如老师是崇高的山峰,我一生都很感谢他、敬重他。

我和老师年纪相差近四十岁,老师的学生很多,各种职业的都有,有的学生年纪和老师相仿,和他们相比,我只是一个小学生。在老师面前,我显得笨多了。每当老师给学兄讲画或示范时,我就沾光在旁边看。老师见我不多言多语,但很专注,理解很快,表现出很好的悟性,所以常在背后夸奖我是块画画的料,是可塑之材,将来能成大器。老师还鼓励我们说:“有状元学生,没有状元老师。老师若当了状元了,就不能教你们了。”

老师对我的知遇之恩始于二十世纪六十年代初。初一下半年开学后的第一堂美术课,我作为美术课代表,去办公室迎接新老师。我怀着激动而紧张的心情,来到体音美办公室,敲门进去。靠南窗边的大办公桌前,端坐着一位拄着文明拐杖的长者,约莫五十多岁,穿着中式对襟纽襻黑色棉袄,方圆脸庞,戴着一副金边眼镜,梳着波浪式的背头,慈眉善目,十分精神。

我十分恭敬地向老师行了礼,自我介绍是某班的科代表,来迎接老师上课。说罢,我将老师授课所用范画等教具,拿到教室摆放妥当。当我把老师裱好的两幅画,挂到教室的黑板前时,同学们齐声惊叹“哇”!其中一幅画是老虎,有两米多长,一米多宽;还有一幅是松树,与老虎画一样大,我站在画前看得出神,忘记回到座位上。

李老师说:“冯大中赶紧回座位上。”我这才醒悟,跑回座位坐好。

望着老师的作品凝神观看,我心里激动不已。这画画得太好了,太生动了,我痴迷了!我的思绪随之飘向很远很远,心想:从今儿起,放学后,就赶紧做作业,背功课,然后就学画,再也不浪费时间闲玩了!

我参加了老师的课余美术班,体会老师所讲的绘画知识,笔墨纸砚的性能特点,开始由简到繁地临摹前人的作品。

从初一到初三,美术班同学坚持课堂及美术班的学习,学习中国山水花卉人物画技法,打下了初级美术基础。此间,李老师从未给同学们讲解示范如何画虎。老师画虎最出名,我和几个同学凭着浓厚的兴趣,私下里也试着学习画虎。

那时候我画的虎像老鼠那么大,外部轮廓形象还临得马马虎虎,可是不懂虎的动态结构,更不知如何丝毛染色,有点像斑斓刺猬或豪猪。因颜色用得厚,待画干了以后,哈哈,虎身上竟可以用手抠下一块颜料……

转眼就到了初三下半年,课余美术班也因临近中考而停止。我报考了沈阳鲁美附中。那是我青年时代第一次憧憬着未来。我心里盘算着:附中三年毕业,考入美院继续深造,为实现画家梦奋斗!

报考后,我全身心地复习各门功课,同时还准备美术专业基础考试。就在这时,教导处主任把我叫到办公室,认真地对我说:“冯大中同学,看了你的报考志愿和政审情况,你的家庭成分太高,不符合录取条件,很可能考不上,你要做好思想准备。”

这话如雷轰顶,我不知道是怎么走出教导处大门的,面对未来的去向,我昏昏然、茫茫然……

语文老师对我说:家庭成分问题,是你今后升学不可逾越的障碍。知识青年上山下乡,到农村去,到祖国最需要的地方去。家庭成分不能选择,道路是可以选择的。以一个革命青年的身份再去考大学,人民的大学的门就会向你敞开。

语文老师的话,使我茅塞顿开!是啊,这条路是我将来上大学、考美院的最佳选择了。

当班主任问我如何填写志愿时,我毫不犹豫地回答:“我报名下乡!”我打定主意,下乡安心画画学艺,将来参加高考。

爹妈同意了我下乡。可告别爹妈兄弟时,我看见妈妈掉泪了……

在学校欢送毕业生大会上,那些考上美院附中、各类中专和高中的同学们,脸上流露出得意的笑。握手的一刹那,我觉得自己是那样的卑微,那样的可怜……但我心里陡然升起一股冲天的豪气:“虽然下乡,我照样能学画,也照样能实现我的理想!”我想,从今后就拜笑如先生为师,专攻中国画,画山水、画老虎、画松竹梅兰,把老师的本事都学过来!

一九六五年八月八日,我们四十名男女学生来到本溪的“西伯利亚”——草河掌。来到农村一个多月,赶上下乡后的第一个秋收。生产队到处是一派繁忙的景象,村子四面绵延的山岭渐渐由绿转嫩黄、橘黄、朱红、紫红,可谓五光十色、姹紫嫣红。

春节前夕,知青放假回家。夜幕下,我回到了阔别五个多月的山城。天上飞舞着雪花,飘飘洒洒,落地无声。我肩扛着两个月的口粮,徒步走了二里多路,直接来到李笑如老师的家。

敲开老师的家门,浑身上下落满雪花,摘下棉帽子,头上还冒着热气,老师和师母很吃惊,“冯大中,这么晚了,你怎么来啦?”我赶紧回答:“我刚从青年点放假回来,想先到老师这儿看看,顺便给老师拿点新磨的苞米碴子。”

翌日晨,老师见我很虔诚地想学画,便从书柜里找出三幅画,其中两幅是三年前第一次给学生上课时的范画,另一幅是没有见过的“双虎图”。再次看到老师画作,视觉冲击依然十分强劲,真有老友重逢般的激动。我两眼紧盯住画作,细心地琢磨老师的笔墨韵味,陶醉于画的意境里。老师详细地讲解丝毛的步骤,如何渲染色彩,如何斑纹破墨,我倍受教益。

一上午很快地过去,临别时,老师将那大幅虎作借我拿回家临摹,并叮嘱我一个月后将临的画拿给他看。现在回想起来,老师对我是多么的信任。

后来我拿着临好的画来到老师家。老师正在午睡。我悄悄地在炕沿边坐下等着老师。

“大梦谁先觉,平生我自知。”大约半个小时后,老师醒来了,搓着脸吟着诗走了过来。见我坐在旁边,问道:“什么时候来的?”

我答:“刚来一会儿。”

老师问:“画临得怎样了?”我答:“自从老师家回去,第二天就开始打稿画了,现有一个多月了。”

老师边看画边问:“这张宣纸花多少钱买的呀?”我回答:“这两张纸共花一块五角钱。”老师嘿嘿一笑:“你这幅画还不值这张纸钱啊!”

听了老师的评语,我的脸火辣辣的,一句话都没有说出来。拿画回家,继续揣摩,又投入临画状态。

我极用心地临了一个月的山水画。我将画再次拿给老师时,老师很高兴地表扬我:“你进步很快,按你现在的绘画水平,在单位干个美术工作足够用了。”

得到老师的夸奖,我很兴奋。我突然醒悟,老师说我的画不值一张纸钱,那是在激励我呀!

老师又用半天时间,给我讲解如何画梅兰竹菊,并且告诉我:“师傅领进门,修行在个人。你若想画得好,就得下苦功夫。”我暗自下决心,一定要照老师的要求,不骄傲,不满足,朝着远大目标努力。

一九六六年早春,大山背坡的残雪还没有化尽,向阳山崖上的映山红已绽放出粉粉的笑靥。我和知青点里几位欲报考学校的同学向队里请了假,在家复习功课,准备参加高考。

那年五月初,突然接到通知,全国所有的院校都不招生,我的高考梦又破灭了。冬天,知青陆续回家过年。我依然到老师家探望,师母见了我很高兴,但脸上流露的笑有些不自然,眼神和语气显得有些忧郁和哀伤。师母告诉我说:“你老师在学校关着呢,好些天没有回来了,前些日子回家一次,说是换洗衣服,再拿些药品,他的高血压病在里面又犯了,很重很重。他说有人还用纳鞋底的大锥子往身上扎,在外面看不出有挨打的痕迹,可里面出的血将衬衣都粘住了,回家换衣都脱不下来。家里的东西、书画稿都抄走了,什么都没有了。”

我听得心痛,问师母:“现在让看老师吗?”师母说:“不让。”

一九六七年夏,有人到青年点向我了解情况,要我们反映老师在教学中存在的问题。我回答:“李老师从来也没有给我们讲将来如何成名,除了教我们画山皴法,画花钩法,画人物描法,再就是和我们讲,文艺要为工农兵服务,为无产阶级政治服务。”

这年隆冬,我回到家里,第二天依然去看望老师。这时老师恢复了自由,楼梯转弯处下面,用纤维板隔成小屋就是老师的工作室。我站在小屋门口往里看,屋子里是一面高一面低的斜角墙,也就两三平方米,有一把小木凳、一个撮子、一把竹扫帚、一把小笤帚、一把镐头放在墙角处,一个小桌上有只水杯,一把竹篾外壳的暖水瓶,这是老师的所有东西了。屋子里没有暖气,没有窗户,只有一个25瓦的灯泡亮着。老师不再教书画画,负责打扫厕所,打扫那横在东面山坡上三十米长的旱厕。多少年过去,这个画面依然萦绕于心。

悠悠岁月,一晃几十年过去。每想到此,我都仰天长叹,叹无尽之悔:那时候,我为什么那样傻?傻得连瓶酒都没有给老师买!可那时我有什么办法呢?我每天挣十个工分,赶上好年头每天挣六角钱,年终才能拿到手。我真的太穷了,穷得那样无力,那样失礼!

一九六八年深秋,笑如老师回到久别的家里。一间不足13平方米的旧平房,砖石结构,四壁透风,房瓦上长着蒿草。两家共用一个厨房,各放一口水缸,烧火做饭用煤和木柴。凭借在农村学会的木匠手艺,我专门给老师打了两个马扎子。看到我,老师非常高兴,师母炒了两个菜,我陪老师喝了几盅酒。“浊酒一杯感慨多,师徒劝饮泪婆娑。风云岁月遭磨难,相聚悲欢叹奈何?”在草河掌知青点生活的五年里,队里每年冬天都放假,知青回家待一阵子,我则趁此机会向老师学画。

二十世纪七十年代,我回了城,成了家。我先在一铜矿当木工,又调到政工组搞宣传,后来调回市内,在局机关工会工作。这时候,我看老师就方便多了,骑上车就可以跑到老师那儿。一天,我和朋友去看望老师,那是秋天,家家都忙着储备过冬的白菜、煤和黄土,我们正好赶上,就一起干了起来。那天,我们还回忆起了一些旧事。当时有人说,有个小青年,白天给老师推黄土,晚上老师教他画老虎。这种成名成家的思想和我们是格格不入的!二十来岁就画老虎,画到什么时候为止啊?我们要警惕啊!”有人还问我:“冯大中,你二十来岁就画虎,画到什么时候为止啊?”我笑答:“哈哈,画到死、画到成功也不止,生命不息,画虎不止嘛。”

十年浩劫过去,笑如老师已是六十六岁的人了。他的人生虽历经苦难,但他初心不改,形象气质不改,仍然还梳着波浪式的发型。老师和学生们又有了开心的笑声,老师的艺术生命又焕发出蓬勃的朝气。

一九八〇年五月,改革开放的春风吹拂着大地。本溪市文代会召开了,我陪着老师在会场前排坐着,后来会务组的同志将笑如老师请到了主席台第一排,紧挨着市委书记就座。我在下面看得很清楚,整整一个上午,老师神情专注,端坐在那里。散会后,吃了饭,我想陪老师回家休息一下,等了一个中午,也不见老师,向会务组打听,才知道老师在会场突发脑出血,有生命危险。

老师在医院时而清醒时而昏迷,熬了一个多月,最终撒手人寰。

送别的那天早晨,我们几个学生和老师的外孙来到中心医院,那地方就像一幢锅炉房,门口还堆放着很多煤渣炉灰。平房的山墙中间有两扇大木板门,上面横着冲锋枪似的长锁。找了半天,一个长着横肉、脸上还沾着煤灰的方脸男人走了过来,他开门见山地问:开门抬人,带钱了吗?我手快,一下子就从上衣兜里掏出两块钱递到他手里。

当老师被推进焚炉的那一刻,我痛彻心扉,再看山顶上那高耸的烟筒里冒出缕缕青烟,我顿时彻悟了:这就是人生的归宿呀!无论多么伟大、多么富有、多么显赫、多么尊荣、多么美丽、多么贫穷、多么卑微……最后都将由此飘向天空……

送走了老师,我们又回到老师家安慰师母。我们都喝了酒,我大哭了一场。

不久,七十多岁的师母搬到市内女儿家。我和师母约定:每年初一晚上,我和妻一起过来给师母拜年。我第一次出国办画展回来,特意给师母买了副纯金耳环,师母高兴地戴上,说这是大中给我买的,要不我这辈子是戴不上了。

每年初一晚上,我带着妻给师母拜年,都会将老师的工资奉上……我一直坚持了十五年,直至师母过世。

一年后的清明,我们夫妻和老师的外孙,还有几个学生护着师母的骨灰盒,抬着黑色大理石墓碑,以及水桶、砖块、水泥和沙子,登上了青松岭墓地。在老师的墓前找好方位,我自当瓦匠,设计碑座,砌砖抹灰。我的心开始跳得厉害,无尽的思念由心底奔涌而出,泪水潸然而下。老师的音容笑貌、挥笔作画、举杯痛饮的情景,一幕幕浮现在眼前……

立碑的过程很顺利,大家摆上供品祭酒依次磕头,诵读我所撰写的墓志铭:

恩师笑如先生原名李春山,与师母张丽一生为伴,相濡以沫,患难与共,先后走完人生之旅。今合寝青山,同卧大地。

笑如先生一生耕耘丹青园地。正是桃李芬芳下自成蹊,辽海饮誉。先生处世坦荡正派,和蔼友善,心胸豁达,为世人众口所颂许。

叹先生一生坎坷,命运多舛,凄风苦雨,所幸者先生能傲骨弥坚,直待雾散霾尽,天朗气舒。

诚憾先生年至古稀,欣逢盛世。尚待老骥伏枥,豪情勃发,壮心不已!然天不遂愿,突患沉疴,病躯难起,饮恨滔滔,驾鹤西去!

悲乎!先生仙逝久矣。而今思之令人不胜怀念!而今祭之令人不尽叹息!

时值丙子清明吉日,特立此碑,以纪念弘扬先生之艺术和风骨,将与天地共存立!我和老师的感情,已经由师恩转化为亲情,师生有着父子般浓浓的深情。

墓碑立好,我在老师墓前伫立很久。往事如烟,几十年前的旧事一幕幕随风飘来——1978年春陪老师外出写生,师生情满青山。我陪着老师翻山越岭搜尽奇峰打草稿,泼墨挥毫绘丹青。得益于老师的培育,我的绘画艺术得到艺术界认可——1984年,工笔画作《苏醒》获得第六届全国美展银奖;1987年,中国美术馆举办了我的个人画展;1988年,《早春》获得首届全国工笔画大展金奖……每每获得荣誉,我总会想起老师,觉得还要努力,以告慰老师在天之灵,以报老师授业之恩。

云浮日隐,斗转星移。岁月苍茫,白驹过隙。弹指一挥间,为老师立碑至今,已二十多年过去。在我出版的诗集中,有我为老师写的诗词。

水调歌头·念师尊

乙巳岁寒月,负米夜敲门。虔诚忐忑恭谨,立雪拜师尊。半日松梅竹影,十载峰峦云岫,最恋画山君。寄志啸沧海,纵意步昆仑。

狂风起,天欲坠,苦忧焚。命途多舛,忽逢横扫泪盈心。喜望阴霾荡尽,痛悼先生鹤去,遗憾逝逢春。回望丹青路,漂母饭韩恩。

我时常感叹,人生一世,度德量才,我是命运的宠儿,时代的幸运儿。人生之路,偶然际遇,会改变一个人的人生轨迹。假如我没有遇到笑如先生,没有他对我的启蒙授业,没有他对我绘画兴趣的强烈影响,我不知是否能在绘画领域里打开一片新天地。

师恩难忘,虽未正式拜师,但我认定,笑如老师是我永远的老师。