活动现场

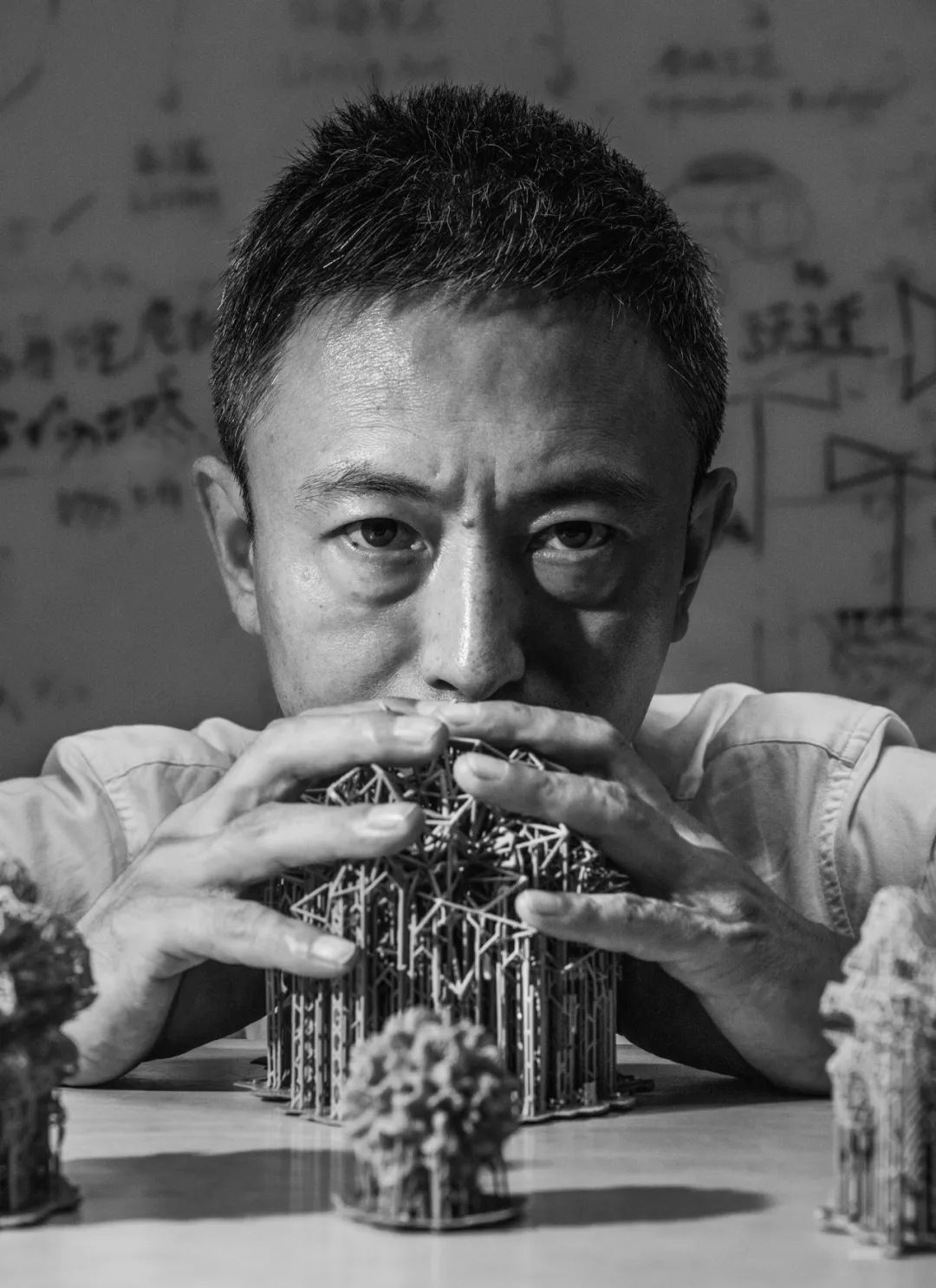

2025年3月23日下午,中央美术学院设计学院艺术与科技方向教授、博士生导师,某集体ART+TECH创意总监,中国美术家协会数字艺术艺委会秘书长费俊做客深圳美术馆“人文客厅”,在深圳美术馆(新馆)一楼报告厅分享《艺术与科技的跨学科语境与实践》。

中央美术学院设计学院教授费俊演讲现场

四川美院美术馆馆长何桂彦担任对谈嘉宾

本次活动是深圳美术馆“人文客厅”的第二场主题演讲,邀请四川美院艺术人文学院、三级教授、博士研究生导师、四川美院美术馆馆长何桂彦担任对谈嘉宾。活动分为演讲、对谈和观众互动三个环节。在活动中,费俊从跨学科的语境来理解艺术与科技产生的历史、意义和价值,简述了应用跨学科的逻辑架构艺术与科技的实践和教育模式。

主题演讲

费俊演讲现场

主讲嘉宾费俊围绕艺术与科技的关系,为观众提供了一个全新的思考维度。费俊首先表示,深圳是谈论艺术与科技的跨学科语境与实践最合适的地方,因为深圳充满了新的科技文化的可能性。他从自身的创作和教育实践为出发点,提示了一种应对系统性问题和复杂困局的方式——主动去建立对世界的深刻认知,从基于工业时代产业结构逻辑的旧的学科系统转向综合的学科结构,去面对现在的产业变化和社会议题,介入到新的科技伦理秩序的建立之中。

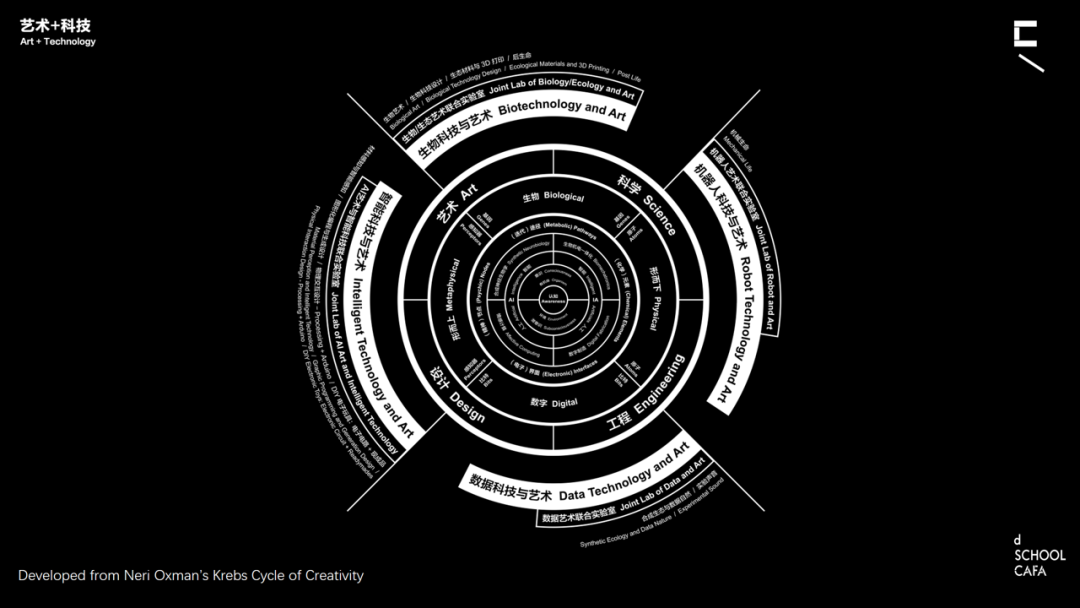

艺术与科技跨学科架构的内在逻辑示意图

(一)跨学科——应对复杂问题的路径

“艺术与科技”是近期的热门话题,不仅在当代艺术语境被广泛讨论,在教育行业也备受关注。越来越多的年轻人密切关注自己的未来,谈论“艺术与科技”有一定的时代紧迫性。

今天无论是作为一个艺术家、设计师,还是一个科学家、工程师,如果我们希望用创造性的劳动去解决一些复杂性问题时,我们会发现单一学科的能力无法应对复杂和系统性的问题。这一困局也是推动艺术与科技跨学科语境最重要的动力之一。

费俊认为,跨学科实践是回到人类更整体的创造力路径上,如文艺复兴时代的达芬奇,是集艺术家、科学家、工程师于一身。依靠技术的加持,这个时代是一个远比达芬奇更具有个人创造力价值的时代。他表示,我们需要意识到,只有用一种跨学科的、系统性的创新方法才能够去应对这个时代必须面对的复杂问题——无论这个问题来自文化、社会还是环境。跨学科可能是走向创新的最有效路径。这也是我们在艺术和设计学科推动跨学科教育和实践的语境。

费俊演讲现场

(二)始发于认知革命的新型学科

在艺术与科技跨学科架构的内在逻辑图中,可以看到中间最内核的部分是认知。认知革命是驱动新型学科生成的主要动力,无论是科学、艺术、设计还是在工程这几大领域中的改变,都是从认知的改变开始的。对有机体和环境、意识和潜意识的认知拓展,推动了人工智能(AI)以及智能人工(IA)的科技发展。

费俊介绍,新型学科包括形而下、数字、生物和形而上四种媒介。形而下可以把它翻译成物理媒介,艺术与设计教育,或者基于艺术史的艺术实践,大部分都是基于物理媒介的。艺术史几乎是关于物理材料的图像和造物的历史;数字媒介,包括数字艺术,是来自新媒介的延伸而产生的新的艺术形式。

生物媒介强调的不是对于生物形态的表现,而是基于未来对生命本身进行的改造,甚至于创造新的生命可能性的一种实践。这无论是在当代艺术还是当代设计,极具想象力,同时又是极具伦理问题的一个新的领域;形而上媒介,是看不见摸不着,但真实存在的。比如人的意识、情感,可以把它翻译为意识媒介。意识媒介尽管我们看不见,但是它却无时无刻在影响我们的感受和行为。

活动现场

费俊认为,认知革命像原子核一样推动了我们对于人与环境的认知拓展,也不断地影响着艺术、科学、设计和工程学科的研究和实践主体。艺术和科学倾向于形而上的探索,帮助我们理解世界和表达世界;而科技和工程则把我们在形而上领域的认知成果转换成各种形而下的解决方案,形成我们可见的产品和服务等。“改造世界或影响世界的方式在发生颠覆性的变化。今天人工智能某种技术上的突破,来自我们对人的大脑工作原理认知的突破,才产生了生成式人工智能的技术。”

(三)艺术的价值在于,促进固有的认知产生新的突破

在当下语境中,艺术不仅仅是关于美的学科,在这样新的创造力循环里面,是一个不断生产新认知的学问。费俊认为,艺术最核心的价值是,让我们对旧的生物产生新的看法,也就是对固有的认知产生新的认知突破。

我们讨论艺术与科技,需要运用跨学科的语境来理解这个新学科产生的历史、意义和价值,也需要应用跨学科的逻辑来重新架构艺术与科技实践和教育模式。今天的学科系统建立在工业时代的产业结构逻辑上,面对信息时代和智能时代,由哲学、艺术、社会学、人类学、心理学、法学等构建的认知系统的严重滞后和伦理系统的逐渐失效,是今天构建艺术与科技的时代语境。

早在十几年前费俊就开启了生物科技与艺术、机器人科技与艺术,包括智能科技与艺术,以及在数据科技与艺术这四个方面的探索和实践。今天新的跨学科模式,以及这些新兴的技术,对艺术和设计实践带来深远的影响。

在活动中,费俊也阐述了新型学科对于艺术与设计的实践会产生的具体影响。

第一是创作价值的变化。作为艺术家、设计师在今天能够给社会创造的不再仅仅止于美学价值。学科的变革,使得我们可以从美学价值的提供者逐渐转换成伦理价值的提供者。

费俊演讲现场

第二是创作场域的变化。传统的创作场域是在物理现实中,但今天随着虚拟现实、增强现实、混合现实等新型科技的发展,创作的场域发生了巨大的变化。这个新的场域是混合现实,一种把物理世界和虚拟世界进行混合、叠加而形成的新现实,这个变化会导致我们的工作空间和作品呈现的方式都发生巨大的变化。

第三是创作方式的变化,从工作室转向实验室。这里的工作室未必指向一个实体工作室,而这里的实验室也不一定是物理的、一个摆满实验装置的房间,而是一种工作逻辑,今天大量艺术作品的产生引入了不同学科之间的碰撞与新的工作方式。

第四是创作输出的变化。以往艺术品通常会指向图像或实物,艺术市场的建构也在实物的基础上,然而未来系统和算法可能成为创作输出的结果。它可能会带来艺术交易和收藏方面的挑战,该如何收藏一套算法?如今人工智能的绘画已经进入到拍卖的市场体系,说明这种以算法为核心的创作输出正在成为可能。

(四)央美的艺术与科技教育

艺术与科技的结合带来了跨学科的全新创作领域与教学方向。费俊介绍,央美的艺术与科技教育从2015年开设这方面的新专业,它已经被正式列为中央美院第22个本科专业。它致力于培养以哲学的思辨能力,增加艺术的创意能力,以及科学的技术能力所构建的三位一体的复合型的能力。“我们始终围绕这六个关键词,以及由这六个关键词所构建的三个核心问题来展开我们的研究,分别是生命与生态、社会与文化、技术与伦理。这一学科的名称指向我们在研究和关注的是在关系中的本体,即在科技语境中的艺术,以及在艺术想象力赋能之下的科技。”

费俊介绍,一直以来,艺术与科技就是用一种系统化的思维,用行动者网络的概念来重新看待认知,并用艺术的方式去回应这些问题。他从四个领域里面的案例展现出对艺术与科技教育的思考。

费俊演讲现场

1、艺术+机器人科技

在艺术与科技的专业,机器人科技并不局限在研究人形机器人或服务机器人,更关注的是新型由机器人技术所形成的媒介对艺术产生的新的想象空间。拿一位本科同学的毕业作品《虫舱》举例,他做了一个巨大的虫子的舱体,观众可以进到舱体内体验,看到有很多他饲养的昆虫,同时他会用各种各样的传感器,包括图像识别去捕捉这些昆虫的活跃度,利用这些活跃度去驱动各种各样由他自己制作的土制乐器。

苏永健《虫舱》艺术+机器人科技

再比如,学生跨学科培养模式下,独立完成造物,创作一个模仿游戏机器人装置,反思今天高科技层面只不过是对人类拙劣的模仿;还有学生发明了一种乐器,这个乐器里面有大量的电子元器件进行控制组件。

在跨学科的培养模式中,对年轻人的综合能力提出要求。他们不仅要有能力去设计,或者概念化一个作品,更重要的是,可以绘制机械草图、精密的机械制图,会做软件编程,最后把软硬件结合起来完成复杂的作品。这样的事情在20年前不太能想象,但今天通过新的教育模式可以实现。大部分本科生都能实现工程师化的能力,具备工程思维的能力。

2、艺术与智能科技

智能科技是非常广泛的概念,人工智能、机器学习、算法、物联网科技都可以统称为智能科技。

费俊举例,一位同学为了纪念他刚刚逝去的母亲,利用3D扫描的方式重构了家乡的场景,利用人工味觉合成器所合成的味觉,每个场景都有一个特定的味道。而且在影像中经常会看到从黑白到彩色的变化,这个变化是靠每个人呼吸的频率驱动的,也就是你呼吸的快慢也会影响到这个影像的叙事。

费俊《水曰》艺术+智能科技

2021年,费俊在武汉东湖生态雕塑双年展受邀创作的一件作品《水曰》,这件作品利用了人工智能机器学习的能力,形成了一个可以帮人和水对话的作品。观众可以在真实的湖边透过这个黑色喇叭的装置来和水面进行对话,而水面会基于对每个观众情绪的认知来给予你回应。

这些作品都是运用智能科技技术表达了一种线上、线下混合的新叙事,智能科技在某种意义上为艺术创作提供了全新视角。

活动现场

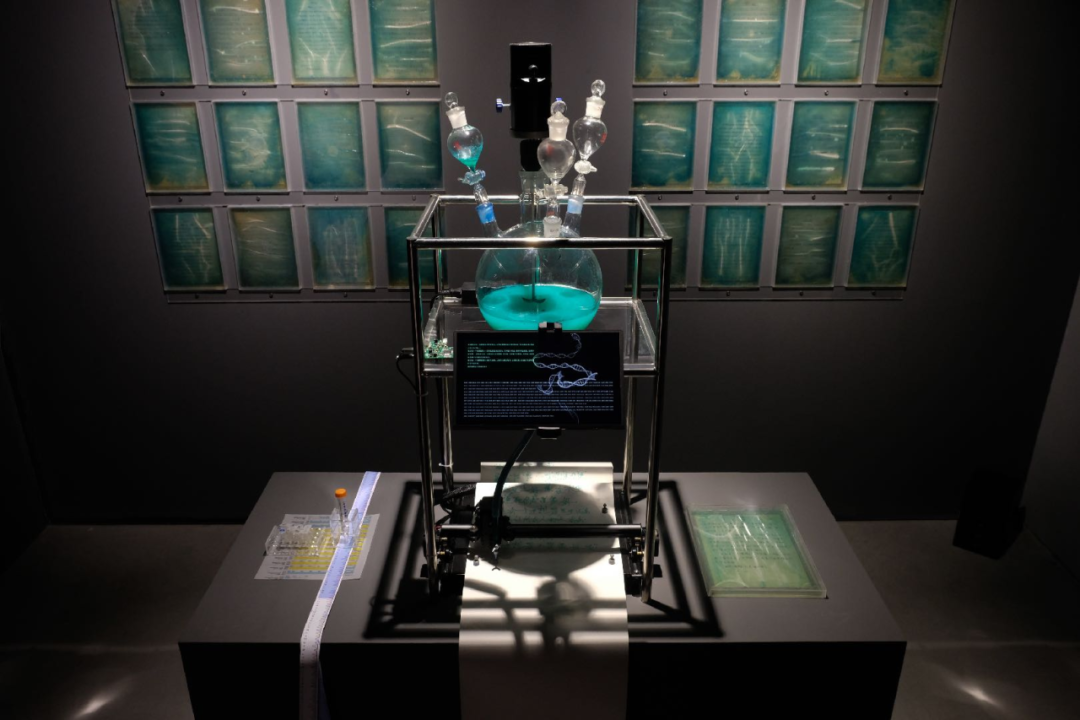

3、艺术与生物科技

生物科技与艺术以研究生物材料与生命工程的美学为主,通常伴随着对生命伦理的质询,帮助我们去定义究竟什么是自然、生态与生命。这一领域虽然困难,也充满了可能性的。央美一直与中科院广州健康所合作项目。

比如,《微言》把收集来的几百份小学生作文《我的理想》,挑选很多关键词,把这些关键词转换成二进制代码,把它植入到大肠杆菌的基因链,这个基因链非常稳固,生物的基因也是存储的可能性。这个作品把人类《我的理想》储存到大肠杆菌的基因链中,从而实现生物存储。

黄恩琦《微言》艺术+生物科技

艺术与生物科技结合案例中,同学在关注植物智能,以番茄为例,用新技术方法重新记录,可探测病虫并通过人工信息素招来天敌,形成有机式自我保护农业循环,使番茄重新获得自卫能力。这一项目得到了奥地利林茨电子艺术节跨学科的大奖,也恰恰说明了艺术与科技这个学科,一方面它是用科技做艺术,用前沿的科技手段来探索艺术的可能性。但是反过来,它还是用艺术的方向力去赋能科技,而找到新的科技应用场景,这个作品具有这样的双向典型价值。

4、艺术与数据科技

大数据时代的当下,数据已成为各行各业的重要生产因素,艺术成为数据记录的对象,数据也可以作为艺术的材料。2019年,费俊在北京大兴国际机场创作的一件数字公共艺术作品,被安排在国际到达的必经通道。这件作品连通天气数据、季节数据,因为数据赋予了这个作品活态和生命力。有了数据驱动,它和真实世界完全连接在一起。

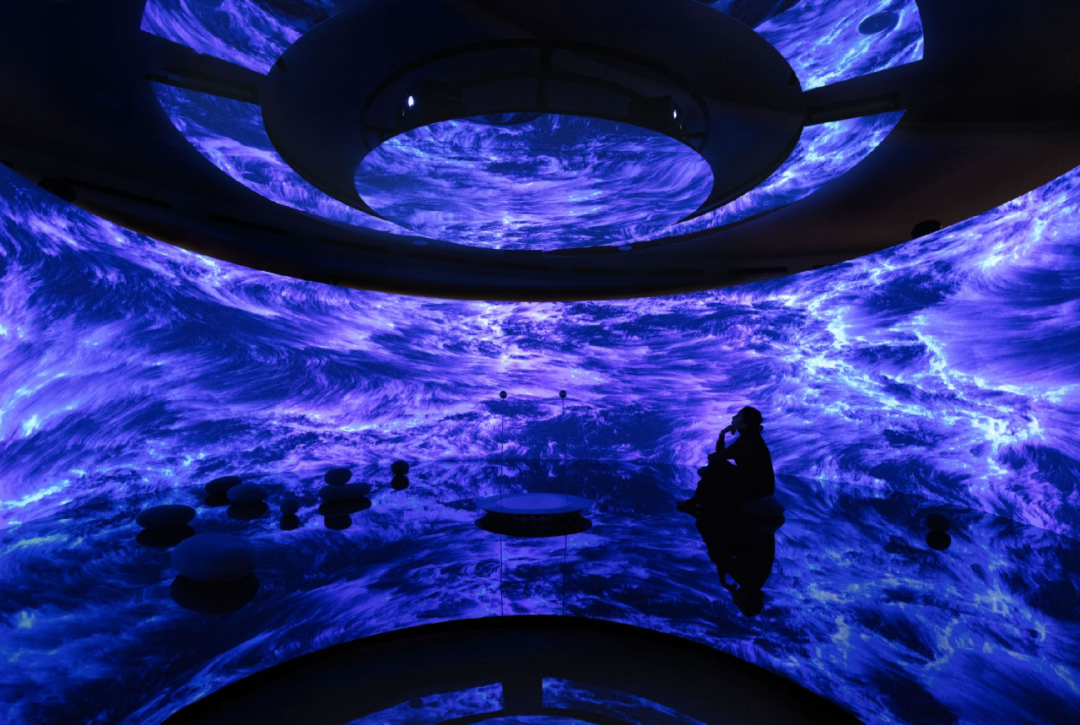

此外,费俊和国家大剧院合作做了一个《情绪剧场》,在大剧院里面做了一座可以根据人的情绪变化的小剧场。可以根据观众情绪变化的剧场体验,提供了情绪可视化和疗愈性影音体验,也是展现了数据科技在艺术表达中的一种新应用。费俊教授特别提到了一位年轻人的话:“我心里的海啸被具象化了。”这句话真挚地表达出艺术作品与新技术在疗愈人心方面的独特价值。

费俊×某集体《情绪剧场》艺术+数据科技

艺术与谈

数智时代,它在艺术领域所带来的可能性

何桂彦(左)与费俊(右)艺术与谈现场

演讲结束后,四川美术学院艺术人文学院三级教授、博士研究生导师、四川美术学院美术馆馆长何桂彦与费俊展开一场深度艺术对谈,继续深入挖掘艺术与科技的话题。

(一)数智时代,艺术的创新性和审美问题

何桂彦认为,费俊是过去十年中国艺术科技最前沿的艺术家,在新媒体艺术的创作、教育方面经验丰富。何桂彦表示,自己对《情绪剧场》非常有共鸣。这件作品能感受到人与作品之间的互动。《情绪剧场》背后隐含的是生命独一无二的感受。此外,数字艺术有疗愈、心理修复的作用,这也是我们讨论数智时代艺术创作新的可能性,也是传统的艺术形态和创作不能提供给我们的。

何桂彦指出,数字和科技时代的作品背后的艺术家是一个团队。艺术家往往有非常好的想法和艺术理念,但是完成的部分和媒介都是科技、算法和信息。在这种背景下,艺术家没有消失,是一个团队,更多反映出来的是人文和美学上的修养。

何桂彦在与谈环节

(二)数字艺术教育的“着力点”

在何桂彦眼中,在中国的语境当中,艺术与科技只有在当下此时此刻才显示出前所未有的对整个行业和教育系统的推动。我们在艺术与科技领域,在国际艺术界的出彩是这十年左右的事情。我们把它放到这一背景下讨论,也为培养年轻一代的学生带来启发。

中央美院在新媒体教育方面积累大量的经验。何桂彦也抛出一个问题,在艺术与科技的过程中,最理想的招收哪类学生?培养他们需要多少时间?

费俊在与谈环节

费俊回应说,现在我们需要一种新的教育模式,我们几乎不用教技术,只教入门。今年央美艺术学院一年级开了编程必修的基础课。现在信息发达,学生获得资料便捷,他们也更擅长用AI工具,所以我们核心的任务不是教他们技术,而是教他们利用这个技术做什么。今天教育上最挑战、最难教的,恰恰是用艺术来发现自我,找到主体性,然后建构出个体的表达。这件事情反而是最难的事情。

“艺术在今天最重要的价值,是帮助个体发现自我,把无比碎片化的信息缝合在一起,构成自我表达的线索,加上技巧形成自己表达的语法。”费俊表示,把工具当作一个研究对象、一个生命体、一个文化现象来看待,帮学生们转换视角,重新看待数智时代的技术,这是他们在教育上关注和投入最多的事情。

(三)数字时代好作品的标准

何桂彦(左)和费俊(右)在与谈环节

何桂彦提问,数字作品如何评价它?到底是科学技术重要,还是审美、人文思想、哲学思考重要?

费俊回应说,我们当下进入艺术发展的第三个阶段,也就是个体成为主体的时代,观者成为主体甚至成为作者,两者的界限不再泾渭分明。作品不仅仅是创造力个体艺术家个人的观念、情感和艺术的表达,而是一个观者在作品中的创造力、能动性,这成为未来的一种可能。这个打开的想象力是远远超过单纯从视觉审美角度来评判这件事情。

“我们依然要尊重美学中通用的评价标准,比如视听的、审美的、经验的,以及由心流所构建的大家所谓的体验价值,它本质上是一个心流体验的价值。”费俊认为,我们今天评判新型的数字艺术,或者科技艺术作品也好,有一些不变的东西依然存在,它是由我们集体记忆中构建的审美体验、文化经验所构成,但是有些新的东西不同于传统美学,在我看来,是由于更具个体能动性参与的可能性所形成的体验价值,这部分也不容忽视。

观众提问

未来艺术何为?艺术能被AI取代吗?

互动环节,观众积极提问,现场气氛热烈,思想的碰撞在此发生。在互动中,多位观众提出了非常有价值的问题,费俊一一做了回答。

观众提问

比如谈到,在AI时代,纯艺术或架上艺术是否有可能会被算法重新定义时?费俊认为,“艺术被取代”说法有一个巨大的误区。艺术指的是一个人的创造力过程。今天使用新技术,尤其使用AI的人,如果没有主体性的艺术表达,那么就没有创造力。对艺术家而言,自我价值、自我呈现的需求更重要。

有观众提问,数字艺术的随机性评价标准。费俊认为,没有绝对的随机性,也没有绝对的控制性。艺术始终是在可控与不可控之间的个体行为。未来艺术家所创造的系统,需要调用随机性,同时有能力去控制系统的个体价值。建构可控与不可控之间的系统,这才是艺术家的价值所在。

此外,还来自美院的学生提问,数字艺术对传统文化进行文化转移的过程中,在跨文化环境下进行数字艺术创作,怎么让大众接受跨文化媒介语境,以及数字文化转译的过程中,艺术家如何对文化的表达更精准更全面?费俊表示,需要从传统文化中得到滋养,找到某种方法,形成通感性的表达,这才是真正底层逻辑的跨文化。“跨文化首先要跨过语言、视觉符号,要找到更基层的关联,如此更容易产生共情和共鸣。”

结语

法国作家福楼拜说:“艺术与科学总是在山脚下分手,最后又在山顶上相遇。”艺术如何与科技进一步融合是当下最热门的话题。在费俊的世界里,艺术与技术的结合,不仅是外在的堆砌,更直击内在精神的共鸣。

费俊总结说,艺术作为人文学科的代表学科之一,它的核心价值不只是美学,更重要的是它提供了一种批判性的思考,即今天对技术的伦理思考成为当代艺术最重要的责任之一。艺术与科技的融合创新不仅为我们带来具有伦理考量的价值,反过来今天艺术的想象力和人文的视角为未来科技发现新的场景。所以面对艺术与科技的跨学科命题,更重要的是,今天如何用艺术家的想象力进入科技领域,共同塑造我们的未来。

现场合影

(来源:深圳美术馆)

主讲嘉宾简介

费俊,中央美术学院设计学院艺术与科技方向教授、博士生导师,某集体ART+TECH创意总监,中国美术家协会数字艺术艺委会秘书长。

1992年毕业于中央美术学院版画专业并获得学士学位,2005年毕业于美国阿尔弗雷德大学艺术与设计学院电子综合艺术专业并获得硕士学位。曾任中央美术学院设计学院数码媒体工作室主任,北京媒体艺术双年展联合策展人、北京艺术与科技双年展策展人。

他以艺术家、设计师和教育者的多重身份从事艺术与科技研究、教育与实践,他的艺术实践主要关注由虚拟和实体场域共同构建的混合场域叙事。艺术及设计作品曾在58届威尼斯双年展中国馆等国际展览和艺术节中展出,并荣获了德国IF设计奖、红点设计奖、德国设计奖特别奖和亚洲最具影响力设计大奖等荣誉。

与谈嘉宾简介

何桂彦,美术学博士、批评家、策展人,现为四川美术学院艺术人文学院三级教授、博士研究生导师、美术馆馆长。中国批评家年会学术委员、中国策展委员会委员、中国雕塑学会理事、中国城市雕塑委员会委员;重庆策展与理论委员会主任、重庆文联批评家委员会副主任、重庆市雕塑学会副会长。

曾在国内各种学术期刊发表批评文章70余篇,共50万字。个人著作与编著20余本。策划过多个国内、国际艺术展与国内双年展。