一、一个长时期被忽视的印学课题

自明代中叶以降,篆刻的边款艺术成就与明清流派印章艺术是齐驱并驾的,倘使说明清流派印章艺术是秦汉印优良传统一脉相承的发展产儿,那么,明清卓有大成的边款艺术则是秦汉印苑里的未曾有的全新创作。

明清的边款艺术,兼有书法、图画、镌刻、文辞之美,与古代碑碣、石刻、画像石、画像砖有异曲同工之妙,我们不妨把它称之为袖珍的碑刻、精微的画图。然而,五百年来边款艺术的辉煌成就,事实上却是不太为人们,甚至不太为身在印林的印人所注目。古往今来,无数篆刻家在边款上创造了可喜可贺的出新成果,可是,似乎是默契地奉守着“作而不述”的信约,他们既不在印学论著中专题阐述,也很少在所刻的印款上读及。这是篆刻学里一个长时期被冷落了的理论空白,是一个放在我们后来印学家面前亟待探索研讨的课题。

考察历来论述印章边款艺术的文字,明代卷帙可观的论著中无之,清初大量的论著中无之,延到乾嘉时的浙派篆刻家陈豫钟方有论及,而这较之边款艺术的风行足足晚出了约两个半世纪。陈氏在边款艺术上是下过苦功的。他自述:“余少乏师承,用书字法意造一二字,久之腕渐熟,虽多也稳妥。”他又说:“余作款字,都无师承,全以腕为主,十年之后才能累千百字,为之而不以为苦。”以陈氏的印作与款字相较,当时的识者更爱慕他典雅而饶有晋唐书风的款字。前辈印人黄易对其所镌刻的边款“为首肯者再”,奚冈也“亟称之”,一些文友则“慕余款字,多多益善”“极嗜余款,索作跋语”。陈氏对此也是自诩得意的。对于古来印款的创作,陈氏是有研究的,也发表过意见,他说:“制印署款,昉自文何。”他又说:“刻章署款,始于石印之后。文何两家,署款之最著者。然与书丹勒碑无异,若不书而刻,乡先辈丁居士为,然其用刀之法,余闻之黄小松司马,云握刀不动,以石就锋,故成一字,其石必旋转数次。”

陈豫钟论印款的文字,大致如此几则。这几段文字是简括的,在某些问题的表述上也是欠准确的,但它毕竟是可贵的,可贵在于已有早慧的印人把视线扩充到边款艺术的渊源探讨和艺术表现手法诸方面来了;它又是可惋惜的,惋惜在于陈氏的引颈长啸,并未能引起印苑的共鸣。在之后漫长的岁月里,无数有作为的印人们,包括撰写印学论著的学人们,对印款依旧保持着“作而不述”的沉默。

二、对边款艺术渊源的考察

以笔者管见,边款艺术的发生、发展,有着间接启蒙、直接诱发和理想的物质条件这样三方面的因素。

(一)绘画题记是印章边款艺术发展的间接启蒙因素。边款之于印章,宛如题记之于绘画。绘画上系以题记,流衍久远。唐张彦远《历代名画记》载:“桓温尝请(王献之)画扇,误落笔,因就成鸟驳牛,极妙绝。又书《悖牛赋》于扇。”这当是书画诗结合的最早记录。考自王献之而下至北宋,我们既不见类似画上题记的事例,也不见书画题记结合的实物,对张氏的记载我们就只能存疑了。但在北宋,绘画上已不乏画家自身的题记。如苏轼《潇湘竹石图》具双款题记,赵佶《芙蓉锦鸡图》的诗题和名款,都是世人熟知的。文人画注重诗文、书法匹配于画面,丰富绘画的表现力,开挖绘画的文学性,扩大读者的艺术欣赏面。而文人治印又何尝不注重于将清丽的诗文和精湛的书法镌刻于边款上,以达到类似绘画系以题记的艺术效果?我们完全可以相信,题记在绘画上的发明和娴熟、成功的运用,是有大影响于印人在刻印之际,利用较之印面大许多倍的“地盘”而发挥其多方面才艺的。

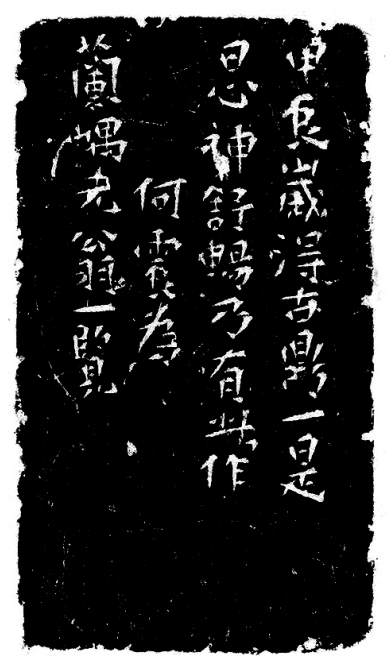

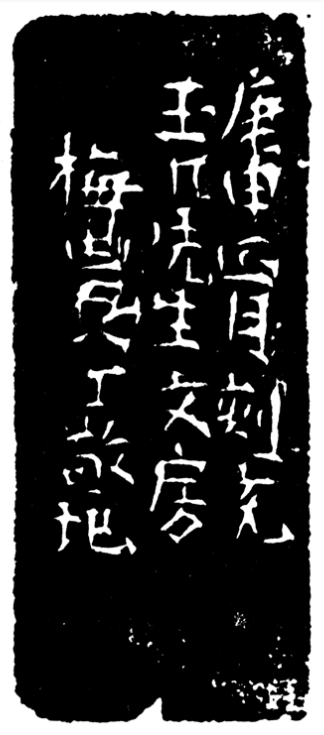

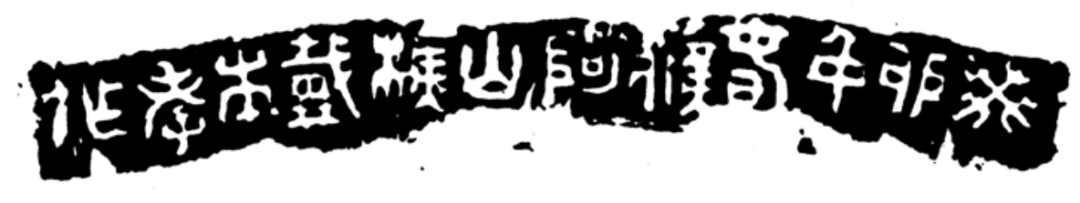

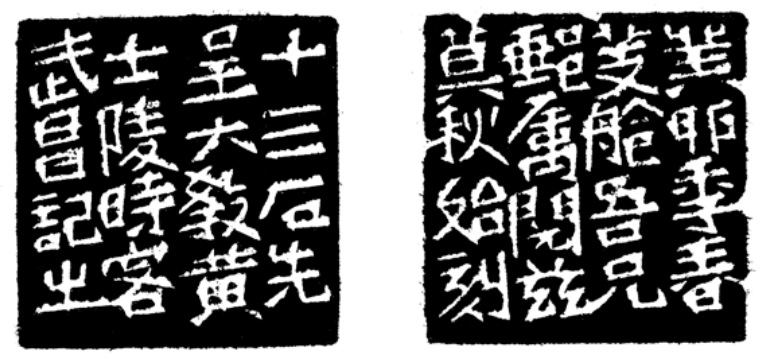

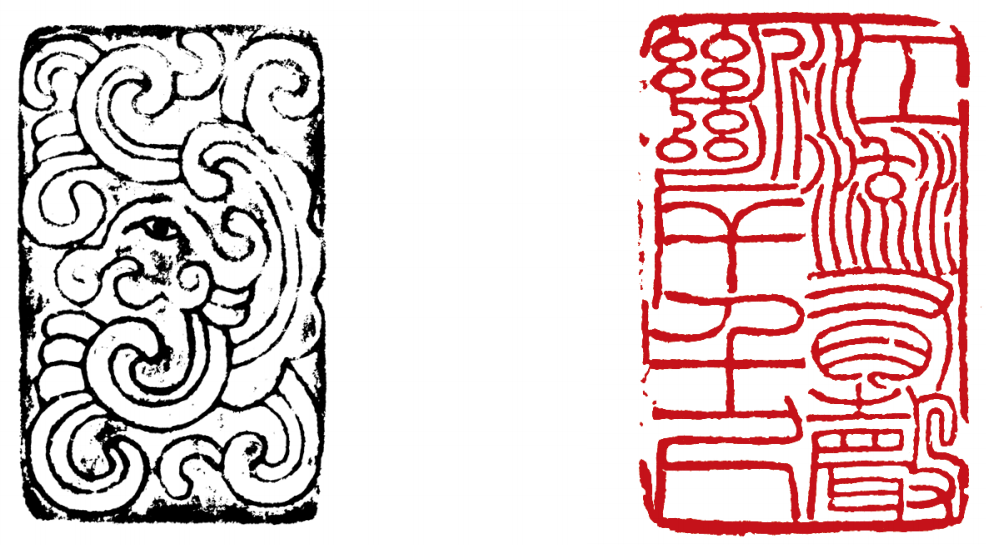

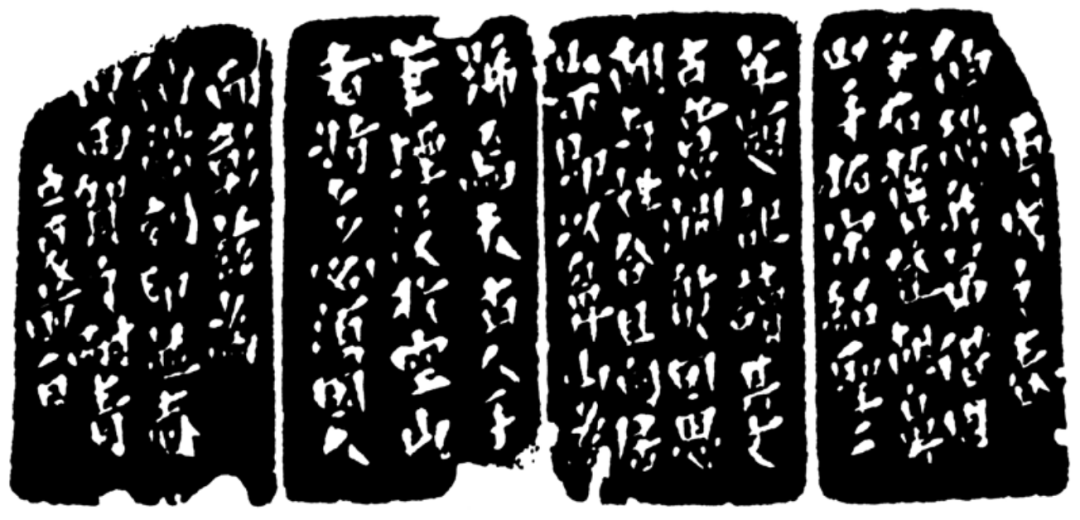

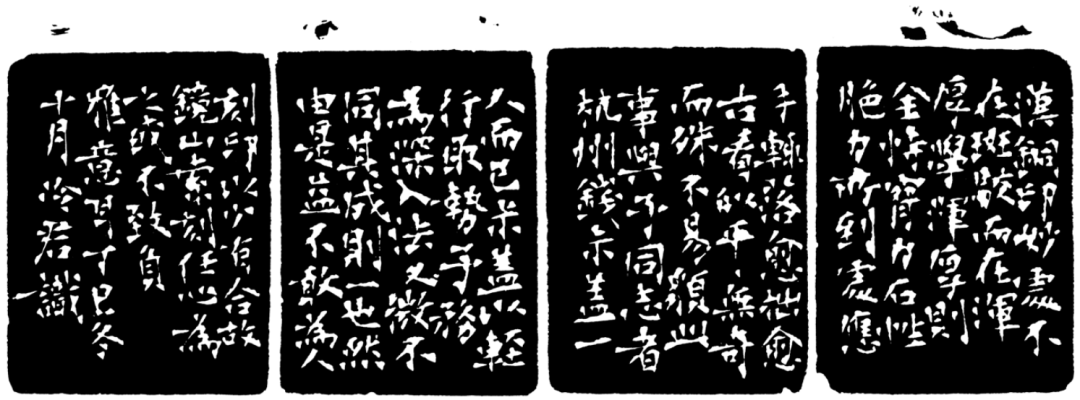

(二)隋唐以下官印简漫粗陋的背面文字,是边款艺术产生的直接诱发因素。在隋唐以后各朝官印的背面,多凿制着作为印面释文和制作、颁发印章年月、编号的文字。诸如,隋代官印“广纳府印”印背上镌有“开皇十六年十月一日造”的楷书文字;北宋官印“新浦县新铸印”的印背镌有“太平兴国五年十月铸”和刻有印面定向中国印学史要的“上”字楷书文字;元代官印印文往往采用篆化了的“八思巴文”,如“万州诸军奥鲁之印”,背面就镌刻了印面释文,且有“中书礼部,延祐四年八月□日”的楷体文字。此外,在私印中,如南宋“张同之印”“野夫”一印(图一),其四侧颇有创意地刻着“十有二月,十月四日,与予同生,命之日同”的篆文款字。这些可以称为顶款、边款而绝大部分还不足冠以“艺术”称谓的文字,以及这些干巴巴,一无文学色彩的官场公事行文,诚然不具备一丝半点“艺术”气味,不过,“旧瓶无碍装新酒”,其形式是可以为善于治印、擅于作文、工于书法的文人士大夫借鉴袭用的。我们应该承认隋唐官印的款字形式,正是明代印人充分发挥聪明才智的艺术化了的边款的前驱。

图一

(三)叶腊石科花乳石在印章领域里广泛“引进”,为边款艺术的勃兴提供了理想的物质条件。印章领域里边款艺术的发展,远不如绘画领域里题记艺术的发展那样顺坦通畅,这在于叶腊石科的花乳石、青田石之类未被广为“引进”印坛之先,制印材料多为金铜晶玉、犀角象牙。金玉之坚,犀牙之韧,在其间镌刻一字二字,都远不如毛笔在纸帛上写字便易。纵使雅兴勃发、文思潮涌的文人,要想镌刻边款,也因缺乏印工训练有素的技能和强劲的腕力,只能望印兴叹,懊恼自己的心有余而力不足。宋代有米芾捉刀治铜印而效果不佳的先例;元代更多文人篆印、工人刻印,搞二结合的先例,但对印款都是不想问津也不敢问津的。刻印用材未能由金玉犀牙转变为泛用石章,这大致是印章艺术在秦汉时代形成艺术高峰期,而边款艺术姗姗来迟,掉队达一千余年的原因。

没有石章在印坛的广泛采用,就不会有明清流派印章,更不会有印章边款艺术。石章的广泛应用之日,始是边款艺术萌发之时。明人沈野有心得之言,他说:“金玉用刀多而难成,石则用刀少而易就,则印已成而兴无穷。”晶莹松嫩的石章为文人游刃有余地治印提供了求之不得的理想物质条件。文人善文,石章易刻,生活多致,情思缭绕,一印既成,复系一段款识也是“兴无穷”的乐事。这样文人间的汝效余仿,遂使边款艺术与篆刻艺术一起,相互发明,相映生辉,开始了它广阔而有活力的生涯。

明人刘绩在所撰《霏雪》一书中宣称:“初无人以花药石刻印者,自山农始也。山农用汉制刻图书印,甚古。江右熊中笥所蓄颇夥,然文皆陋俗,见山农印大叹服。且曰‘天马一出,万马皆喑’,于是尽弃所有。”(6)《霏雪》是刘绩于明弘治年间书,山农即煮石山农王冕。刘绩去王冕未远,其说可信。然而,从这段记载里可以剖析,王冕尝试以花药石(即花乳石)仿刻汉印,而尚未尝试以花药石镌刻边款。陈豫钟称:“制印署款,昉于文何。”在没有发现更早的文字记载和实物之前,把镌刻印章边款的发明权,归于活动于明代正德、嘉靖间的文彭,和稍晚于他而关系在师友间的何震,是公允合理的。

三、边款技法及其艺术流派

边款,历来雅称款识(音志),其义有三。《汉书·郊祀志》称:“鼎细小又有款识。”款识是作为铭文的泛称。方以智于《通雅》中称:“款是阴字凹入者,识是阳文挺出者。”这是以文字的凹凸朱白分别定名。《博古录》称:“款在外,识在内。”这是就文字镌制于器皿的表里部位的不同而取义。在篆刻领域里,人们历来习惯称凹入的阴文(白文)为“款”,凸起的阳文(朱文)为“识”。

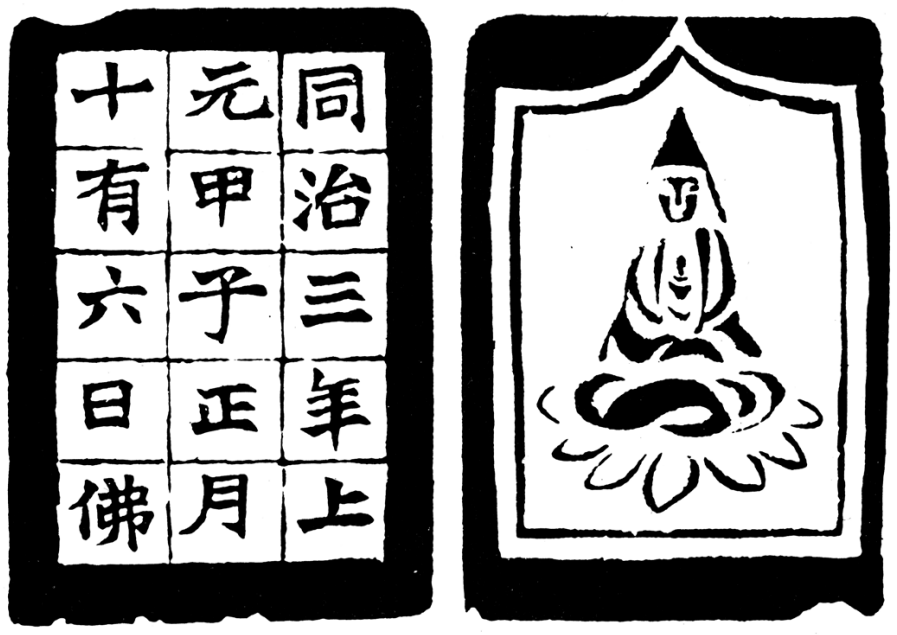

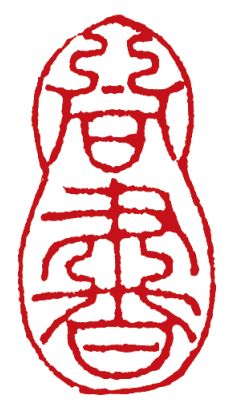

在印款的发展过程中,存在着款先识后的实况。明文彭始,镌刻边款皆用阴文,上下袭用了近三百年,至清末赵之谦出,始心仪别出,采用阳文。

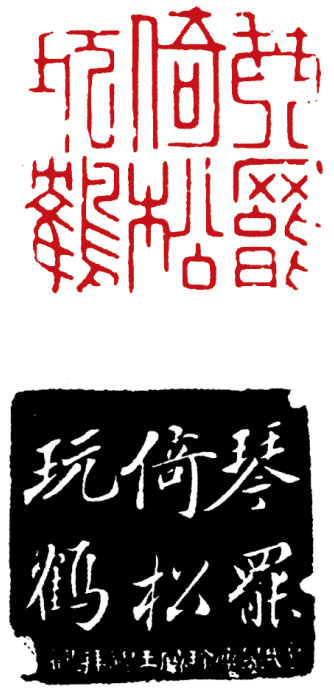

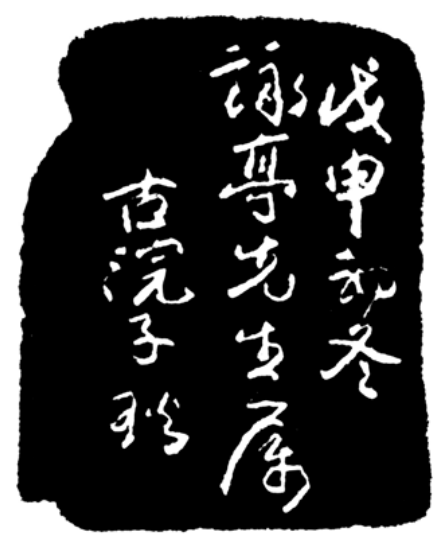

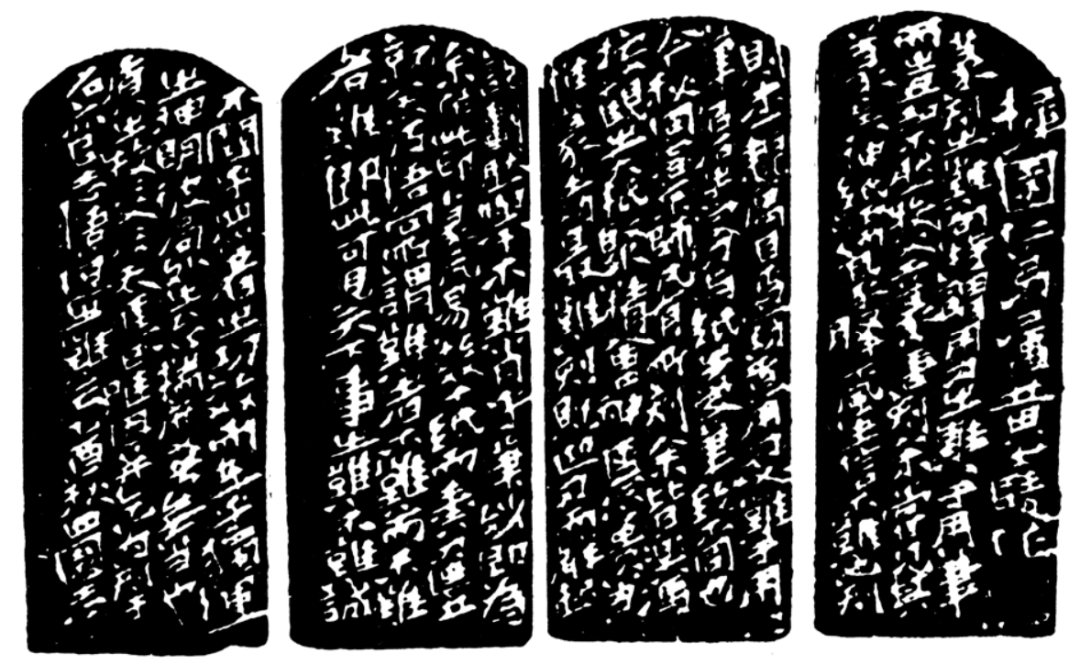

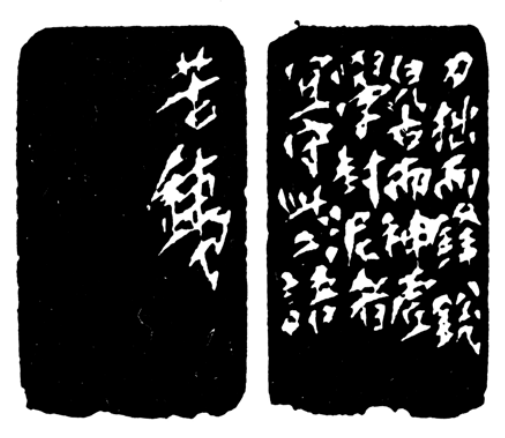

考察早期的刻款技法,同于书丹勒碑,先在印侧书写上文字,继而用冲刀法,沿其点画两侧,刻去墨痕,往复两侧下刀,也称为双刀法。文彭的刻款即是如此(图二)。明末的汪关,清初的程邃,皆师其法。

图二 琴罢倚松玩鹤 文彭

何震的技法并非如陈豫钟所述,与其师文彭是截然不同的。他成功地驾驭了石章松嫩易于走刀的特征,首创用单刀切刀的方法刻边款(图三),一刀即成一笔,产生的点画,一侧光洁,一侧微毛,虽不及双刀刻法的点画圆润光洁,但它简洁写意,苍莽生辣,兼具笔意刀趣,为后来单刀刻款打开了方便法门,丁敬的刻款即是传何震衣钵(图四)。可是何震、丁敬刻款是进刀的方位固定,而时时转动石章,调整文字的笔顺,去迎合进刀的方位,这犹如在纸上写字,不转腕和调整笔锋,而转动纸张来完成每个字的书写笔顺。这显然易使刻出的款字结构松散,笔意生硬。故稍后的蒋仁、陈豫钟,以至近世的吴昌硕一辈印家,多运刀如笔,强调转腕,不断变换进刀的方位,而少转石乃至不转石,刻字于印侧,一如书字于纸帛,从而使单刀切刀的刻款升腾到更完美纯熟的境地。

图三 何震边款

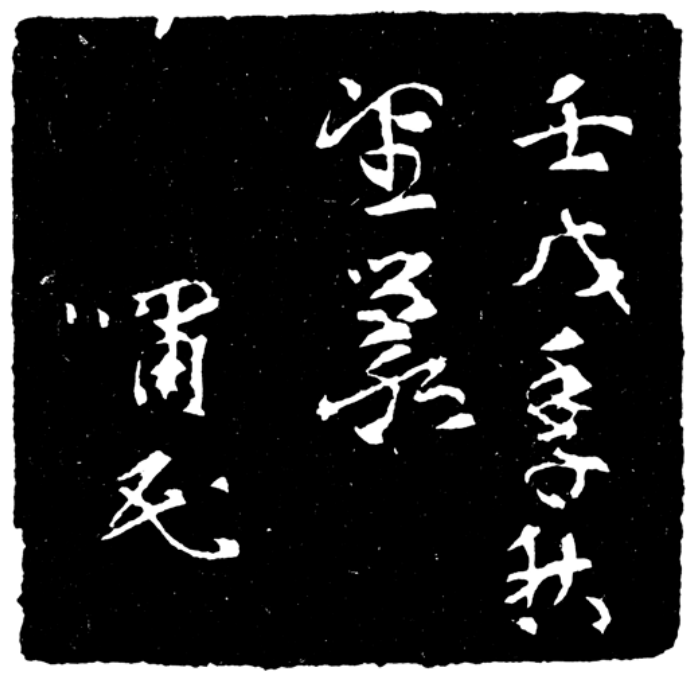

图四 玉几翁 丁敬

区别于文、何两家,以单刀冲刀法刻款而有大成者当推邓石如(图五),冲刀刻款字,文字透露出一种温润浑穆、优游不迫的情调。此法为吴熙载所承继。

图五 邓石如边款

此外,在技法上还多新异可取的别调。如明苏宣刻款亦用单刀切刀,但与何震为似之不似。何震款字的使转处棱角峥嵘,而苏宣妙于刀痕内敛,善作“接笔”,获得生涩与清灵兼存的艺术效果。再如清末的钱松,也施单刀切刀,然而其用刀角度极偏袒,刀刃也较钝,迎石下刀多带“披刀意”,运刀速度也有别于前贤的大起大落猛利痛快,而是沉稳安详的,制造的则是一种古拙凝练、醇厚渊深的风貌。正因为钱松的刻款入石至浅,以至于有“久之入浑,至浅不可拓”,友人“嘱为深之”的趣事。

印款文字是书法艺术在石章上的再现,刻刀则是名实相副的铁笔,印人书法水准的高下优劣,将诚实地反映于印款。因此,历来的篆刻家,均不甘愿放弃偌大的足以表现技艺的“疆场”。他们除却努力对篆书作为篆刻具有因果作用的字体刻意临习,为了刻款的需要,也认真地研习真、行、草、隶多种字体,至少能精于一体,以免造成印面颇佳而印款难以匹配的遗憾。

明代中后期,在书法领域里是真草时兴而篆隶黯然的时代,这自然地投影于印款。刻款文彭多用行书,何震多用楷书,苏宣多用草书(图六)。明清之际程邃擅刻楷书(图七),所作壮伟沉雄,小中见大,拟之为书中颜平原、诗中杜工部或不为过。

图六 苏宣边款

图七 程邃边款

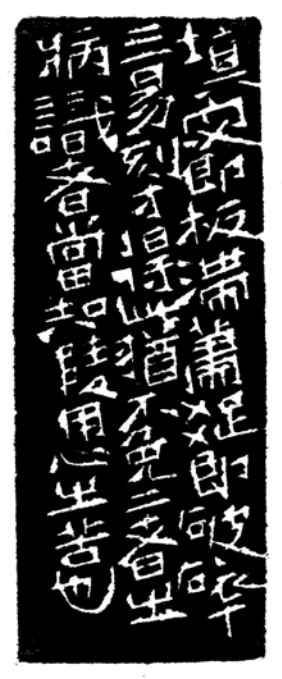

篆书款识明末即有,据笔者所知,早期的篆书印款为明末顾昕的“元方”署名,其处理手法也仅似在印侧再镌刻一枚长方的白文印。至清末,此类稚气已消失,戴本孝以汉人缪篆制款(图八),具汉器风范,十分难得。继至邓石如,游刃恢恢,使刀若笔,古意盎然,宛然是秦碑一通(图九)。近世吴昌硕常以其自运的石鼓文篆法入款(图十),英迈跌宕之气逼人,诚可赞佩。

图八 戴本孝边款

图九 邓石如边款

图十 吴昌硕边款

隶书款识也始见于明。汪关尝以隶书署款,而其水准平平,不出彼时书坛积习。以隶入款至精者,当推乾隆时黄易。黄易性嗜古,穷搜古碑,精于书道,于八分尤悟个中三昧,故其所镌刻隶书印款朴茂古奥,直逼两汉(图十一)。

图十一 黄易边款

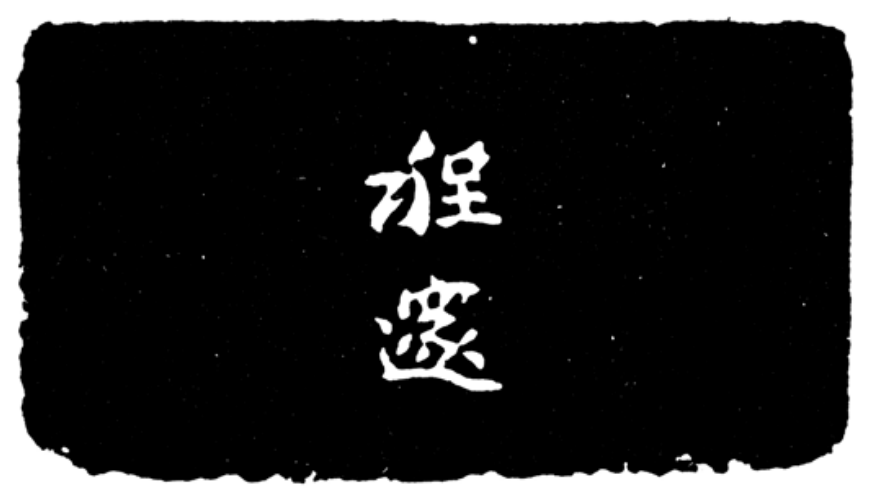

魏书风行于书坛为晚清事,赵之谦始用以入款,填补了印款书体上的缺门;且得《始平公》《马天祥》等阳文石碑启示,用阳文刻款,森严整饬,清新可喜,亦为印款中首创(图十二)。继而用魏书入款的有黟山黄士陵(图十三),运冲刀别以赵氏的切刀,师心不蹈迹,堪称高手。

图十二 赵之谦边款

图十三 黄士陵边款

要言之,在刻款成字上双刀、单刀、冲刀、切刀、披刀的多方挥运,各臻完善;在刻款用字上远师三代秦汉,近法文何皖浙,真、行、草、篆、隶、魏无体不备,备无不美;在艺术风格上或雍容华贵,或雄恣激越,或峭拔劲迈,或高古拙朴,或婉约俏俊,或生涩清刚,或圆畅倜傥……立异避同,争妍斗胜,抵清末则已形成一个在深度、广度、高度诸方面均无懈可击的完整体系,使边款艺术成为篆刻艺术里举足轻重的门类,即便是游离于印面,也足以成为一门独立的艺术门类。

四、印人倾诉于印款里的奇思妙想

印面唯枣栗之地,有作为的印人犹能小中寓大,尺水兴波,印款的篇幅远过于印面,聪慧的印人岂有不大做其文章而尽情发挥的?

以窄义论之,充分调动四面印侧和顶面的篇幅,记年署款、交往述事、诗文题记、考证鉴赏、论述印学……记录少则数十言,多则数百言的文学小品,这是一类“大做文章”。从广义上讲,利用印侧篇幅挥运铁笔,或缩临古碑名帖,或自运六法丹青,以至于奇诡地借用石章上固有的色泽变幻,巧夺天工,这也是一类“大做文章”。

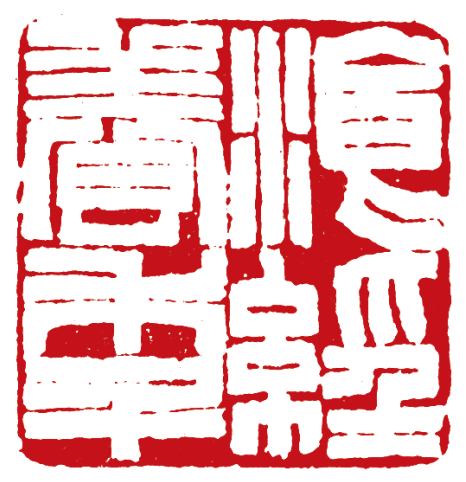

纵观五百年来的印坛,赵之谦是最富有创造性的印人之一。笔者曾论及:“赵之谦则利用当时社会对地下文物的新发现,尽情借鉴发挥,作为他印章艺术中的新发明。”“赵之谦不仅在印面上驰而不息地尽情发挥他的聪明才智,而且在边款上也作了前无古人的创造。”魏书入款,朱文入款是他的首创,以拙朴变形的走兽、佛龛造像、马戏杂耍入款,也是他的发明(图十四)。友人嘱其治印,见石有碎裂驳落,他也能弄拙成巧,制成山水印款。赵之谦以他独具的慧心、浩瀚的思路、高妙的技艺,把以往只是用以记事书字从属于印面的印款,改造成为挥洒丹青、表演无声诗词的“画廊”,他对边款艺术开拓性的贡献是值得后人钦仰的。

图十四 湌经养年 赵之谦

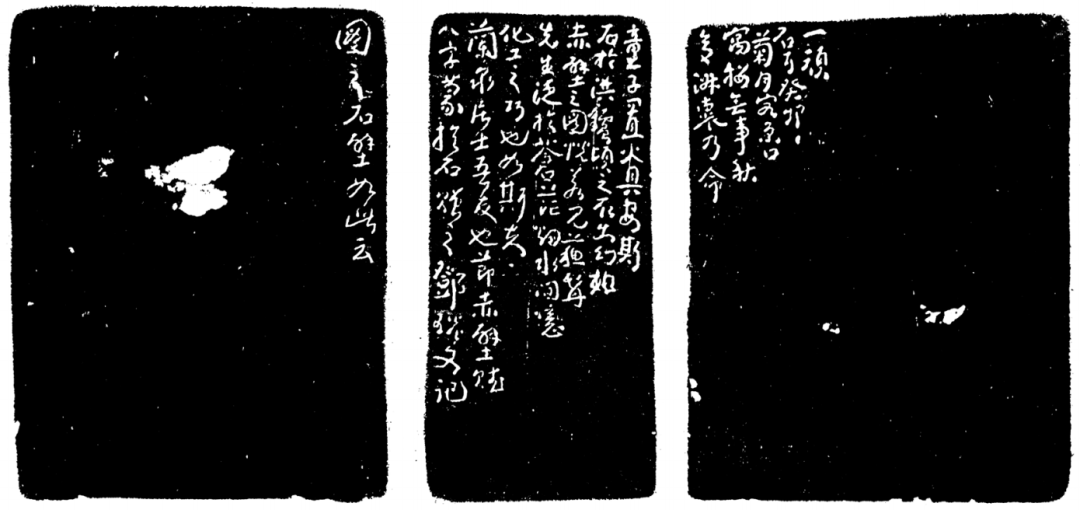

邓石如,同样是一位充满奇诡艺术思维的印人。邓氏尝镌有“江流有声,断岸千尺”一印(图十五),其边款文字呈不规则形地连接于石章的三个侧面。记得孩提时读得,甚觉古怪,不解其意,又苦于当时印谱钤打至劣,疑字多不释读,以不明不白为恨。若干年后,蒙西泠印社同道出示原石,始茅塞顿开。印款原文如下:“一顽石耳。癸卯菊月客京口,寓楼无事,秋多淑怀,乃命童子置火具安斯石于洪炉,顷之,石出幻如赤壁之图,恍若见苏髯先生泛于苍茫烟水间。噫!化工之巧如斯夫。兰泉居士吾友也,节《赤壁赋》八字篆于石赠之。邓琰又记。”图之石壁如此云,原来是在一个深秋时分,他偶将石章置于火上烘烤,也可能石章里固有的矿物成分经火而发生变化,取出观看,发现上面呈现出局部赤红的色块,这是偶然的事情,是常人不足为奇,不足留心、动心的,而机敏的邓石如,灵感触发,竟联想到这色块可权充东坡居士往昔泛舟并大发宏论的“赤壁”。他既以《后赤壁赋》中的名句刻于印面,且将这一段遣兴作印的始末“凿刻”到这印石的“赤壁”间,这脑筋不能不算奇特,这表现手法不能不算浪漫。猎获石章上本不起眼的色块而巧施技艺,制成佳构,从而勾起读者意料之外回味无穷的艺术想象,这岂非是天机迸溅式的大块文章?邓石如自称是“化工之巧”,其实邓氏的才艺较之“化工”更巧。正是印人的才艺之巧,捕捉和驾驭了“化工之巧”,才能创造出这人天合一的名世之作!

图十五 江流有声断岸千尺 邓石如

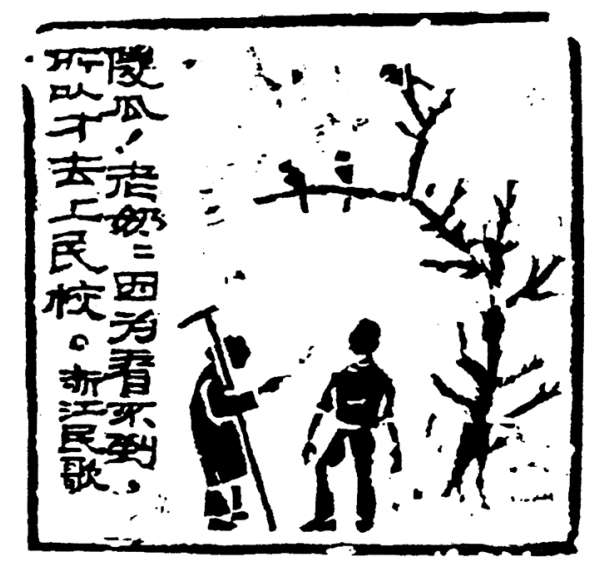

在印款艺术上也有刻入意求“微”的。在印石一侧,刻上洋洋洒洒整篇的古今文学名篇,字形的微细,书法的风貌,非得借助于显微镜,方能一见端倪,这不妨称之为微刻艺术在印款艺术上的新运用。再如来楚生以解放后质朴的浙江民歌为题材,刻成组画式的边款四枚(图十六),字画合璧,富有时代气息,为印章边款艺术输入了新的血液。此外尚有将古代名碑临摹于印款的,清人杨澥即缩临过王羲之的《兰亭序》。而于此称尊的当推近人谢光(图十七)。他首创缩临勒碑技法,置名碑佳帖于案几,一旦玩味笔意融合于胸,则以刀为笔,把通篇碑文镌入印侧,所作形神兼备,令人抚掌叹绝。笔者至今尚珍藏着谢氏20年前赠予的缩临《张玄墓志》及董其昌法帖的拓片数张。惜其印款佳作,多未发表,故不太为外人知晓。

图十六 浙江民歌边款 来楚生

图十七 谢光边款

谈到拓片,附带要论及拓款的技巧。我们如今不难读到明代钤打的印谱,而往往难以从中读到一枚印章边款,这是跟彼时的拓款风气未开和技巧的粗陋有关。这在某种程度上也抑制着边款艺术的发展。在乾隆、嘉庆间,已风行拓款,而彼时的拓片手段尚欠高明,基本可做到字迹清晰,但缺乏拓款技巧本身应有的墨彩焕然、层次分明的美感。对拓款技巧的日趋精良做出探索性劳动的要数咸丰间的毛庚,魏锡曾在《题赠毛西堂手辑〈西泠六家印谱〉》一文中写到:“(毛庚)初不拓款,见余拓本,辄戏为之,用画家渲染法,先积淡墨,如云如水,点如雨下,而不入于凹,末少施以焦墨,肥瘦明暗之间经营尽善,余乃转相仿效,精到或庶几,活泼终不及也。”这段文字对毛庚的拓款技法,作了形象化的介绍,对于后人是不无借鉴作用的。

五、印款是一座史料大宝库

印款上措辞多样的小品文,和多姿多式的镌刻技艺,是我们学习行文和刻款的范本,可是我们历来对印章边款的学习和研究,似乎是不宜仅局限于此的。须知,印款文字中蕴藏着丰富而珍贵的史料。特别是清初以前的印人、印论、印史,今天能读到的史料鲜少,第一手的情况掌握不多,存在的疑案甚夥,认认真真地去开挖这看似陈旧的宝库,将会为我们在许多方面赢得全新的认识。

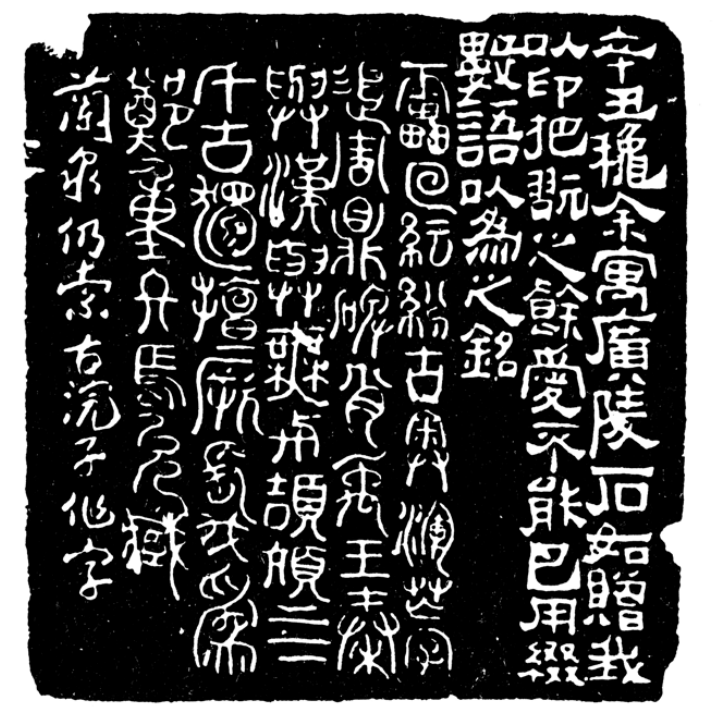

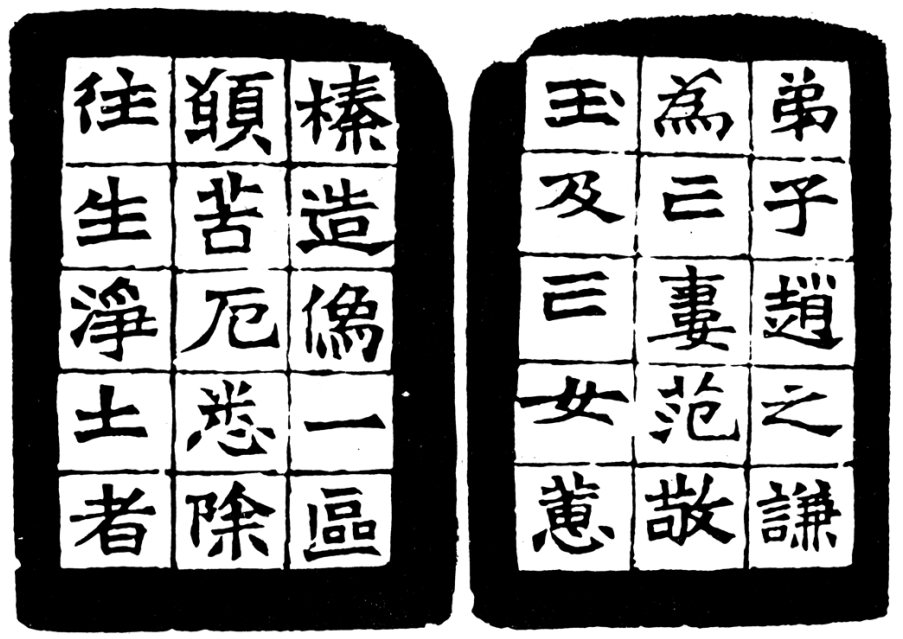

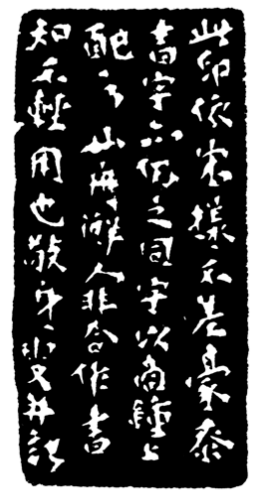

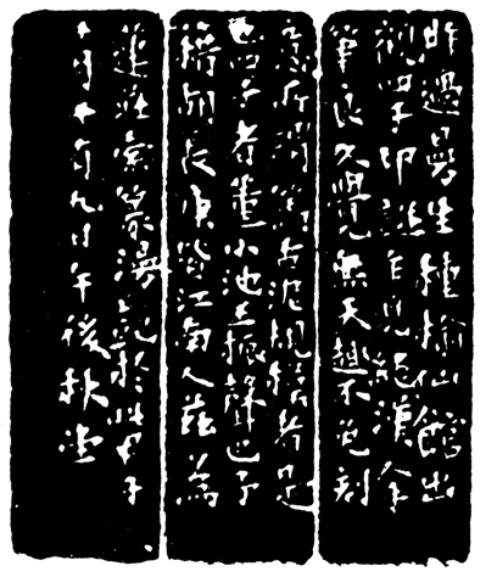

(一)有助于考证印人的生平。明代中后期,是流派印章滋生期,论开山鼻祖,历来艳称“文何”。但对于鼎鼎大名的何震,数百年来,除却清初周亮工《印人传》里的简略介绍和明末祝世禄、王穉登、金光先等人在印谱序记中零星的提及,我们所知了了,连他的生卒都是一宗悬案。在日本国出版的有影响的书籍里,说他活动于1610年左右。其实,今存的印款则可较明确地解决这一问题。按,今日对何震所作有边款可稽的(伪作不计),有署年甲辰、癸丑、壬戌、癸亥者:考嘉靖、隆庆、万历时,甲辰非1544年即1604年,癸丑非1553年即1613年,壬戌非1562年即1622年,癸亥非1563年即1623年。另据1626年程原、程朴父子摹刻何震印作而成的《忍草堂印选》中,陈继儒序文有“何雪渔先生去世二十余年”句,由此,可以推定癸丑刻款为1553年,壬戌刻款为1562年,癸亥刻款为1563年,此三印印面、印款风貌与甲辰年所刻“笑谈间气吐霓虹”相鉴别,后者则益现横秋老气,而癸丑所刻“青松白云处”一印尤显嫩相,可断知甲辰所刻为1604年,排除其镌于1544年的可能性。由上述印款的考证,测定何震的艺术活动至少当在嘉靖癸丑(1553)至万历甲辰(1604),从而纠正了何震活动于1610年左右的讹误。又,晚清印人胡震,字不恐、伯恐,号鼻山。钱松刻有“胡鼻山”一印,款称:“庚戌之春,伯恐我弟、周子石麓登胡鼻山,手拓《宋绍圣二年题记》,读其文古意渊然,因思胡与姓合,且向居山下,即以鼻山为号焉。”(图十八)由此可知,胡震取号鼻山当为道光末年(1850)。以印款考察印人、印友生平之例尚多,恕不赘述。

图十八 胡鼻山 钱松

(二)有助于了解印人攻艺的宗旨、甘苦和性情。丁敬尝著论印诗12首,其一曰:“古人篆刻思离群,舒卷浑如岭上云。看到六朝唐宋妙,何曾墨守汉家文。”这是丁敬的明志诗。丁敬之世,治印皆以师法汉印为极则,所谓“印之宗汉之,如诗之宗唐,字之宗晋”。汉印的确是富有养料的艺术之宫,但有不少的印人,正是打起师法汉印的旗帜,掩盖着自身的惰性,安于守旧而一无创意。丁敬不甘心局限于“墨守汉家文”,而要广博地汲取“六朝唐宋”诸时期印章中的精英,开辟“思离群”的崭新个人艺术风格。从他众多的印款里,我们可以窥见探索的脉络。他或“仿秦人玉章”,或“仿秦人小印法”,或“仿汉铸”,或“仿汉人捶凿白文”,或“仿汉人切玉”,或“仿六朝铸式”,或“依宋样”(图十九),或“仿元人朱文”,乃至于仿董其昌所用印的格式,学习何震的风貌,更有甚者,被前人一概视为腐朽的九叠文官印,他也能冷静地接触它,去其芜秽,取其精华,创作出化腐朽为神奇的佳作来。正是顽强地上下求索,取百家之长,孕自家新面,丁敬遂成为浙派艺术的始祖而主盟印坛。诵读玩味这类印款文字,对冀图创格的印人想必是会有启迪性的。

图十九 同书 丁敬

从印款里还可以了解到一些印人治印的诀窍和创作的甘苦。黄士陵是一位求艺诚挚的印人,在镌刻“锻客”一印的边款上(图二十),他记道:“填密即板滞,萧疏即破碎,三易刻方得此,犹不免二者之病,识者当知陵用心之苦也。”他的友人国钧撰有一段观摩黄氏治印而有感的文字,嘱黄氏镌于印侧(图二十一):“今秋同客京师,凡有所刻,余皆乐凭案观之,大抵聚精会神,惬心贵当,惟篆之工最难,刻则迎刃而解,起讫划然,举不难肖乎笔妙。即为余作此印,篆凡易数十纸,而奏刀乃立就。”创作一钮印,呕心沥血,创稿达数十次之多,由否定再否定,最后获得可以肯定的墨稿,一丝不苟的谨严构思和大刀阔斧的刀落石开,可谓是“小心落墨,大胆落刀”的范例。

图二十 锻客 黄士陵

图二十一 国钧长寿 黄士陵

从印款文字里,还可以了解一些印坛的风气和印人的遭遇及性情,这多是不见于经传的资料。清人吴云尝称:“老友吴让之……为余作印甚夥,庚申之变,尽付浩劫。乱后复为余作,又无虑四五十方,庚午夏某日,为人窃去大小十三方,皆田黄佳石,为让之极经意之作,至今惜之。”一个印人的经意之作是不太多得的,殊可珍护,可是吴让之的许多经意之作,既毁于兵燹,又遭受窃盗,使无数心血付诸东流,使本当传世之作莫名地速朽。此种遭遇是古来印人中罕有的。这无疑给印人的心灵罩上浓重的阴影,吴让之难免由反感而牢骚满腹。“让翁自用,窃者无耻”,是他作“饥思煮石”一印的款字(图二十二),对雅贼之流的恼人伎俩,表示了极大的愤慨!窃人之石占为己有,作品总算尚留人间,不过换了位主公,可是名印非书画作品,是转用不得的,它的命运往往是被人磨去旧印面,改刻名印,这又使得许多传世名作“在劫难逃”,被白丁毁损。吴让之对此同样深恶痛绝,在“吴熙载字攘之”子母套印的母印薄壁端四周,他镌刻了如下文字:“余生平见人磨前人名印而自用佳石夥矣,此石应免。”字里行间,性情显而易见。套印的印式和印款,即使他人窃去或获得,也无磨去重刻的可能,这是比咒骂“窃者无耻”又前进了一步的积极措施。透过这些印款文字,也可以想见彼时社会存在不择手段窃印之风,和不尊重艺术家劳动、毁坏艺术作品的陋习。

图二十二 饥思煮石 吴熙载

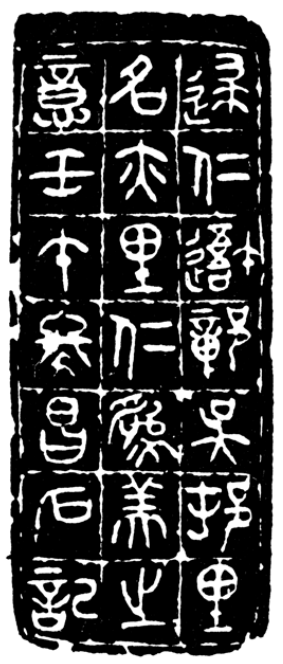

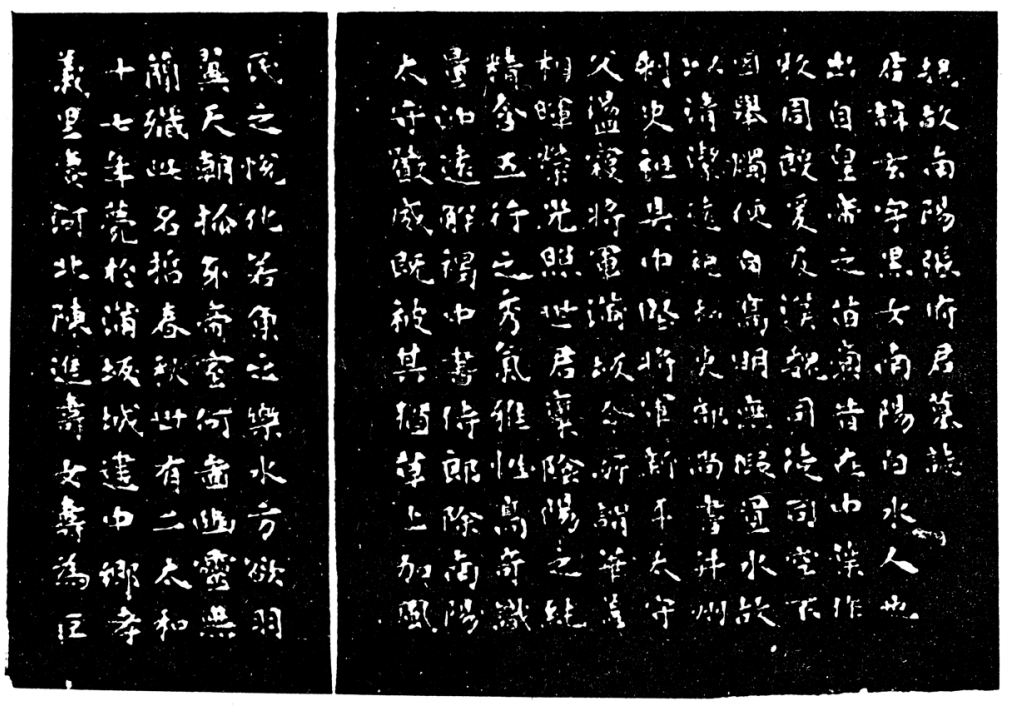

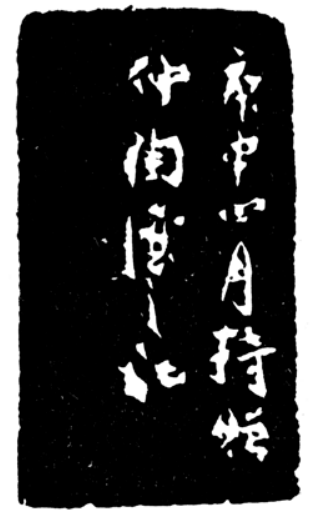

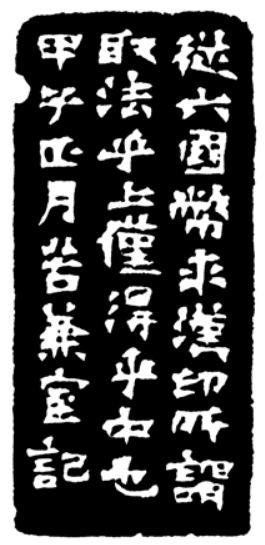

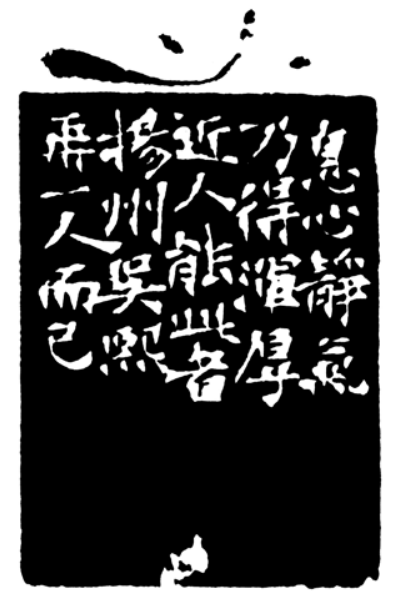

(三)印款里蕴藏着无数具有真知灼见的印论。一些成就卓著的印人,并无印学论著传世,然而他们在捉刀刻石之际,往往在印款上留下有分量的印字箴言,这是没有编订成书的印学论著,它宛如信手撒出的珠玑,虽不成堆,但依然是闪光的珍宝。在赵之谦的印款里就可以读到不少精深的印说。诸如“从六国币求汉印,所谓取法乎上,仅得乎中也。”(图二十三)“息心静气,乃得浑厚”(图二十四)“汉铜印妙处不在斑驳,而在浑厚,学浑厚则全恃腕力,石性脆,力所到处应手辄落,愈拙愈古,看似平平无奇而殊不易类”(图二十五)。这类心得之论的印款,赵氏不下有几十钮。至如刻“坦甫”一印,款曰:“篆不易配,但求其稳,杨龙石法也。”(图二十六)这纯粹是向初学者授以诀窍了。吴昌硕独辟蹊径的印作,得力于封泥处甚多,“刀拙而锋锐,貌古而神虚,学封泥者宜守此二语”(图二十七)则是他的经验之谈,足可供今之仿效封泥印者细加咀嚼。又如黄士陵,笔者汇辑其印款中旨关印学、字学者不下一百五十则,论古道今,由己及人,要言不烦,既多且精,在明清印人中居首位。古人论书法尝云:得片纸只字,可卓然成家。后之学者,倘能留意印款上的印论,也将会得到莫大的益处。

图二十三 赵㧑叔 赵之谦

图二十四 会稽赵之谦字㧑尗印 赵之谦

图二十五 何印传洙 赵之谦

图二十六 坦甫 赵之谦

图二十七 聋缶 吴昌硕

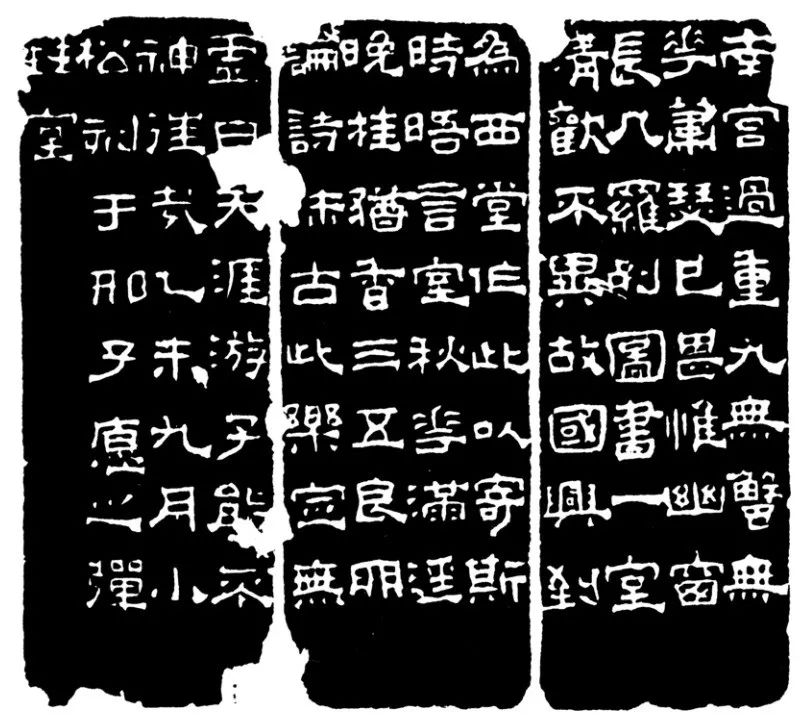

(四)印款文字还有助于鉴别考证印作的真赝,恢复历史的真面。诸如,为清末和当今多家著作广为引用的《董巴王胡会刻印谱》实是出自一人的托伪品,这已为识者所察,继读陈豫钟所镌“莲庄”一印边跋(图二十八):“昨过曼生种榆仙馆,出四子印谱,乍见绝汉人手笔,良久觉无天趣,不免刻意……四子者董小池、王振声、巴予藉、胡长庚,皆江南人。”由此可考,此印谱的作伪当可上溯到乾隆、嘉庆时代。此外,以同一印章论之,印面作伪,倘是老手高手,巧加修葺遮饰,常可鱼目混珠。而印侧款字一笔由一刀刻出,难以修饰,作伪者尤易露出破绽。由辨析边款的作伪,推翻印面乱真的例子是屡见不鲜的。边款既易于察其伪,也可以鉴其真。如书画家金农的一枚常用印“冬心先生”,无款字。赵之琛补款曰:“冬心先生为家祖盟友,每来杭必寓于家,忆作书作画多用此。此为砚叟手刻,惜未署款。”赵之琛为这枚印章作了保,也为钤有此印的金农书画作品打了几成“保票”。“保票”而称为几成,因书画家谢世,印章多遗留人间,历来书画作品中不乏“假书画,真印章”的例证。

图二十八 莲庄 陈豫钟

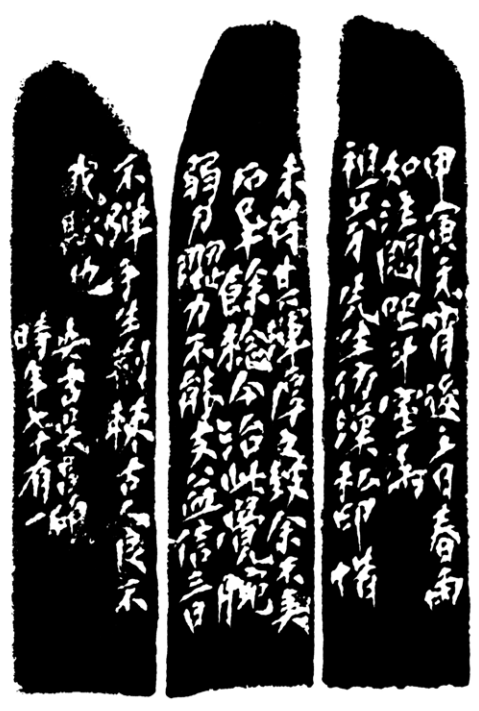

由印款入手,我们不妨再考证一下吴昌硕篆刻的代刀人。吴昌硕于71岁高龄刻给友人葛祖芬的印款上记道(图二十九):“余不弄刀已十余稔,今治此,觉腕弱刀涩,力不能支,益信‘三日不弹,手生荆棘’,古人不我欺也。”缶翁自述六十岁后铁笔常卧,除了偶尔牵动雅兴,很少鼓刀治印。然而,略加排比,他花甲后留下的印作,仍为数可观,这岂不令人费解?可是,我们一旦掌握可能多的缶翁印款,这一疑团即冰释。原来他晚年的印作多是借手于人的。除了对款字的比较辨析,吴氏作为一个正派的印家,对此也是公认且宣布:“景张……属俊卿刻印,时痛臂未瘥,为篆石,乞星州为之。”言明是请他的老学生徐新周代刀的。又如所镌“保初”一印,款称:“君遂索刻,臂痛不能应,乞季仙为之,尚无恶态……壬辰八月,缶庐记。”壬辰为1892年,时缶翁仅49岁,印是请另一位刻家季仙代刀的。季仙,乃是他的继室夫人施酒,仅以此二印印款剖析:1.我们可以知道吴昌硕篆刻是确有代刀人的;2.了解到吴昌硕由于痛臂的顽疾,代刀的年代可追溯到他的中壮时代;3.了解到他的夫人也是一位善于“凿山骨”的篆刻家,足以补《广印人传》之阙如。

图二十九 葛祖芬 吴昌硕

长时期来,在印坛上,对印章艺术的重视远过于印章边款艺术,而在被忽视的边款艺术里,对边款表现技巧的重视又远过于对边款艺术理论上的探讨。换言之,已有的理论探索的文字,较之边款艺术的悠久历史、丰硕成果,是那样的苍白浮浅,难以相称。可是,印款艺术理论研究的深化,对整个篆刻界认识过去,澄清历史,总结印学,展望并指导未来具有至关重要的作用,因此,加重边款艺术理论研究一侧的砝码,加强对历来边款艺术多角度的研究是紧要的课题。

研究,离不开实物资料,所以我们希望出版部门在今后出版印谱时,特别是重版明清古籍印谱时,能印面和印款兼顾,甚至也附以原有的序跋题记,尽可能地将印款一类的资料多加刊用。尽可能多的印款公之于世,将为广泛的、系统的、完整的研究,提供可贵的原始素材。

(文/韩天衡,1983年6月8日夜写于上海中国画院,来源:古戈爾藝術)

艺术家简介

韩天衡,1940年生于上海,祖籍江苏苏州。号豆庐、近墨者、味闲,别署百乐斋、味闲草堂、三百芙蓉斋。擅书法、国画、篆刻、美术理论及书画印鉴赏。

现任西泠印社名誉社长、中国艺术研究院中国篆刻艺术院名誉院长、上海中国画院艺术顾问(原副院长)、国家一级美术师、享受国务院政府特殊津贴专家、上海市文联荣誉委员、上海市书法家协会首席顾问、上海韩天衡文化艺术基金会理事长、韩天衡艺术教育基地校长、上海吴昌硕艺术研究会会长、吴昌硕纪念馆馆长、中国石雕博物馆馆长、中国社会科学院研究生院教授、上海交通大学教授、华东政法大学教授、温州大学教授、华东师范大学艺术研究所特聘教授、复旦大学哲学学院特聘教授。

作品曾获上海文学艺术奖、上海文艺家荣誉奖等。2010年被专业媒体评为“2009年度中国书法十大人物”,并由《书谱》社三十五周年海内外五百七十一家专业机构署名问卷公布为“最受尊敬的篆刻家”及“三十五年来最杰出的篆刻家”(书法为启功先生)。2012年首届《书法》杂志论坛被评选为当代三十家优秀范本书法家之一。2015年荣获中国书法最高奖“兰亭奖艺术奖”榜首。2016年被命名为上海市非物质文化遗产项目“海上书法”代表性传承人。担任第一至七届海峡两岸中青年篆刻大赛总顾问。2019年担任“全国大学生篆刻大展”评委会主任。荣获上海文学艺术杰出贡献奖、中国书法风云榜——杰出老书法家称号。2023年荣获西泠印社终身成就奖。2024年荣获首届上海杰出人才称号。先后在日本、新加坡、马来西亚、德国等国家及中国香港、台湾、澳门等地区举办个人书画印系列展览。作品被中国国家博物馆、中国美术馆、大英博物馆等国内外博物馆、艺术馆收藏,曾获日本国文部大臣奖。

出版有《历代印学论文选》《中国印学年表》《中国篆刻大辞典》(主编)、《韩天衡画集》《韩天衡书画印选》《韩天衡篆刻精选》《天衡印话》《天衡艺谭》《中国现代绘画大师·韩天衡》(英文版·美国普林斯顿大学出版社出版)、《荣宝斋画谱·韩天衡绘花鸟部分》《画舫——当代美术经典入史艺术大家·韩天衡卷》等专著一百五十余种。