艺术的经典是永恒的,然而,经典又总是有保鲜期的。清人赵翼是具有战略思维的学者,他从文艺发展史的角度洞察:“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年。”“风骚”作为经典,它的开拓创新功绩,以及它的影响力,其实要远长于“数百年”,乃至是永恒的。然而,历史在前行,审美在演化,作家在求索,后人在期待,故而,既往的经典,既是永恒的,而其“新鲜”则是有时限的。若验之印坛,明末的汪关借鉴汉印及元朱,开创了精妍温婉的印风。继之程邃以朴茂古厚的情调出之。嗣后,丁敬以古拗生拙的印格,横空出世。接着,邓石如以书入印,以婉畅流美的新腔,气压万夫。清末吴昌硕出,纵横排阖,雄恣壮伟的作为,威震印坛,而几乎同时,黄士陵则以其光洁清纯的面貌惹人瞩目,日月光辉地与缶翁相颉颃、对垒,的确是各具风貌,各领风骚。上述的印坛巨匠的确有着不可动摇的风骚和地位,但其“新鲜”度则是随着时间无情地在削减。

试看汪、程、丁、邓、吴、黄,乃至于后出的齐白石印风,当今的印人,又有几人视其有出炉时般的“新鲜”度?又有几人乐于去亦步亦趋地模拟复制?“风骚”依旧,光芒万丈,“新鲜”日减,少人临摹,这是不争的事实。走在艺术的“山道”上,行进不断,风景更替,古妍今美,美不胜收。艺术,又是历史上不可或缺的精神食品,要有新的创造,才有大别于前贤的新品种、新风味和新鲜度。说到“新鲜”,非经典的“新鲜”绝非“创新”。“新鲜”与“创新”,一字之别而相去甚远,它不是一个级别上的概念,而有质的不同。

当今,有志于创新的印人,努力出品着某些颇见“新鲜”的作品。它也许是“创新”的前奏,然而“新鲜”而缺失艺术要件的滋养、充实,必会昙花一现而凋谢。从本质上讲,真正属于“推陈出新”的“新鲜”作品,才称得上是别开生面、独领风骚,更“新鲜”的创新。笔者欣喜地看到这几十年来,鸟虫篆印的创作,印人众多,习作亦丰,益见繁荣,而考察其成绩,包括笔者在内,大致也还处于追求创新而多处于求“新鲜”的阶段。

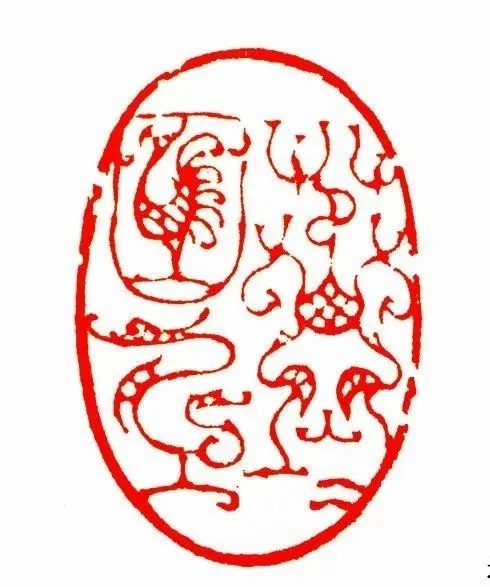

蒸蒸日上 韩天衡

鸟虫篆印,在印苑里一直是罕见的小众品类,战国偶见,在两汉的印章里也属百不出一。后世篆刻家首先借鉴入印的,当数明代的何震,他创作过一方“登之小雅”,虽非纯粹的鸟虫印,但也颇见匠心和创意。然不久,即为精于印学且在彼时印坛极具影响力的朱简斥为“谬印”。两个印坛大家,两个懂行的巨匠,两种截然不同的审美,所谓“道不同而不相谋”。是的,要苏州人去欣赏麻辣的四川菜,谈何容易。

可见,艺术这玩意,品骘其文野、谬正、美丑、甜辣,远较追求美食之高下复杂、烦难得多,迷惘多多。因为它没有公式、定式,且更多是审美、修为、技艺等诸多动态因素的考量。谬也许是正,正也许是谬,也许是非谬非正……而历史是评判艺术最好的公正裁判,被朱简斥为“谬印”的鸟虫篆印,在沉寂了四百年后,时到运转,居然鲜活了起来。花苑不拒新苗,何震的尝试,有了颇为广泛的拥趸和知音。

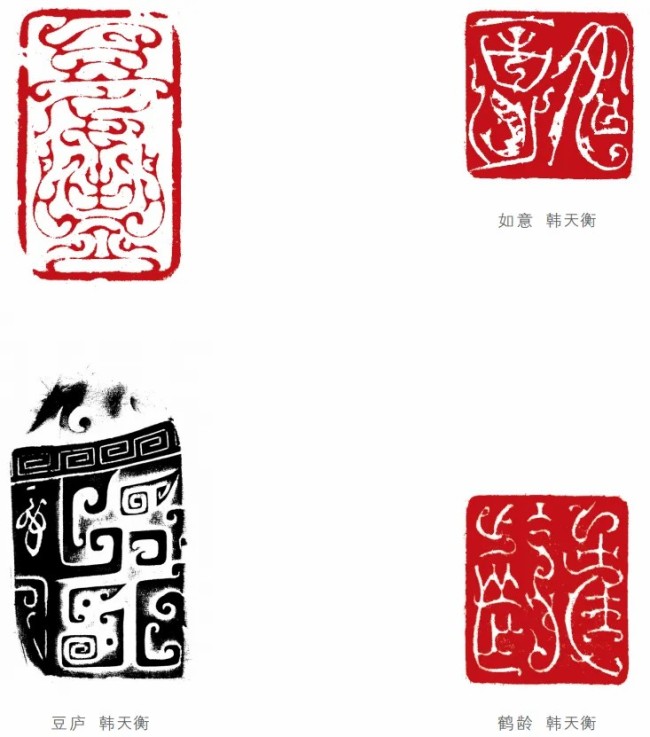

吉祥如意 韩天衡

艺术风格,其初必单纯而拙朴,实用故也。作为走向,则由质朴而奢靡,由简约而繁复,由粗率而精微,由单一而多向。而拙以为浅白地归纳其艺术取向,多为两端:或阴阳、或雄秀、或正奇、或生熟、或腴瘦……以五百年来明清篆刻流派史为例,大致非雄遒豪放,即清丽静逸,其间也偶有兼具者,毕竟有偏于一端的倾向。在这悠长的前行进程里,“三十年河东,三十年河西”,雄久必秀,秀久必雄,天底下的口味从大家讲也不出于此。

清末以降,自赵之谦、吴昌硕、黄牧甫,以及近世齐白石出,或雄遒豪放,或雄秀兼具,成了印坛的主流,这印风也笼罩印坛大半个世纪。赵、吴、黄、齐的篆刻成就举世公认,春色占尽,各领“风骚”,且将继续地各领“风骚”。然而,“食久少滋味”,毕竟少了些初出时的“新鲜”。这也许是促成带有别类情调和气质的鸟虫篆印衰极而盛,得以热火而蔓延印坛的一个原因。诚然,当代印人群求“新鲜”,勤求索,各探灵苗,多种风貌的求索,方兴未艾,远非仅鸟虫篆印一途。

牧心 韩天衡

鸟虫篆印的基调,应该是属于“轮回”里接近清丽静逸,而又别致得像“花腔”女高音的那种,也正是印人想换换“口味”而涌现出的一道新鲜佳肴。它有趣的特色是将上古实用性的金文、小篆、缪篆文字,作添枝加叶的美饰,对篆字的笔画、偏旁,以龙夔虫鸟之类的动物作变形的衍饰附加,是基于做加法、做乘法的艺术劳作。

舍得 韩天衡

笔者加入这支队伍有年,探索鸟虫篆印的实践,得失兼有,甘苦自知,故有几点心得,写来与同道交流分享。其一,树有根,水有源,创作鸟虫篆印,务必要潜心地研习上古的鸟虫篆文字。这种学习和体悟是必不可少的,周而复始,自有常学常新、固本健体之效。如今鸟虫篆资料之丰富是令前辈印人妒忌的,这是我等后来者的福分。博取遍览,或临或摹,或读或记,目接心受。上古的鸟虫篆文字,点画造型情怀浪漫、变化多姿、风情万种,而自有规律可循。字简如“丁”,也有多种出人意料的形变,慧意匠心,往往出人意料,而又在意料之中。点画形体之幻变,都是古人呕心沥血、精心锤炼的成果。探其奥窍,裨益无穷。

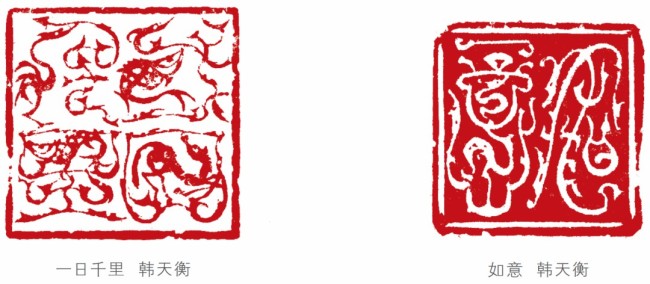

明心见性 韩天衡

其二,鸟虫篆印,当以有据有本的篆字为载体,用字无论是采自甲骨、金文、小篆、缪篆,都宜求正确、少讹误。诚然,艺术、美术那浪漫宽泛的本心,多少区别于严谨不二的学术文本,我认为少许作些变相而无伤本旨的处理,是不必厚非的。 君不见一部《中国书法大字典》,一个单字逐渐积累成几十种相貌乃至结构大异的书写形体。这正是历来诸多大书家自设自创而逐渐增添的体貌。不过,为世公认的大家,其某些“出格”的书写,也逐渐成了“约定俗成”和“古已有之”的范本。当然,我绝不提倡荒诞的信笔由缰,自我编造。母体有据,饰而美之,艺术、学术兼优,也易赏者释读,此为“万变不离其宗”。无据地杜撰造字,乃至背离美感拗执的萦绕盘曲,还沾沾自喜为“游目骋怀”的离奇花俏是要不得的。试想,鸟虫篆印文令人百读而不得其解,就会坠入认知上无趣无味的误区。我以为,读鸟虫篆印,就好似是邀受众猜哑谜,诱人上心着意,但一定设有柳暗花明,忽地令人开朗、开怀的谜底。有深度的迷蒙,绝非浅薄的糊弄。

其三,以优雅且形变的鸟虫一类去繁饰篆字,需知繁饰,而非挤兑、替换原有的字的形体。精心的美容繁饰,不是脱胎换骨,字毕竟不是画,主次是不可颠倒的。作为美饰的众多鸟虫夔鱼等物种,形态不宜也不应是写实和逼真的,要善于提炼浓缩物象,要发挥大跨度的浪漫变通力,化一为十,又能万法归一,计白当黑,虚实映照,是不可去身的法则。本人虽愚拙不能至,但确是心向往之的。繁饰浓妆而清新奇瑰,当然难,然而难,正是高级曼妙艺术的特质和魅力所在。我心目中的鸟虫篆印,既似靓艳华丽的杨贵妃,又似清纯天成、不着脂粉、去尽铅华的西施,还稍带些花木兰般的豪气和刚烈。汉印里某些鬼斧神工的鸟虫篆印,就有这三美合一的范例。这也是笔者时时揣摩的经典。

尚缘堂 韩天衡

说到提炼浓缩,商周铜器上变形奇诡到出神入化的人物禽兽图饰,是可以大开眼界,拓展艺境的。此外,读书、赏古、善书、擅画,乃至像张旭、怀素般怀抱天地用心去观察生活,打通艺心,对于鸟虫篆印的创作都有事半功倍之效。

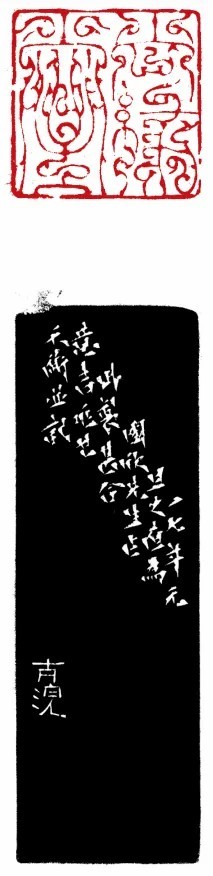

武意 汉

其四,鸟虫篆印决定了它不能摆脱描龙绘凤、极尽添饰的属性。但初习者易犯缠绵过度,叠床架屋之弊。堆砌、芜杂、拥塞、板滞、纤巧、俚俗皆是要力求避免的。我的体会是,鸟虫篆印,在浓妆艳抹之际,尤当注意在加法里做减法,在乘法里做除法,不蔓不枝,虚实相映,方显出金刚手段。它理当绕萦不失严庄,迂荡不失筋骨,气满不失神清,妩媚不失内质;既经营于“无中生有”“尺水兴波”,又落实到“清水出芙蓉,天然去雕饰”。笔者虽视此为山外之天,遥不可及,然务必树高标而践行之。

其五,鸟虫篆印的用刀技巧,在周秦两汉、明清印人的作品中,很少有参照和借鉴。因此,我们尤要重视对其用刀、运刀技巧的理解、感悟和把握。篆刻艺术,忽视、蔑视用刀,都是观念上的大碍。“篆刻”一词本身清晰地表明“篆”之重要,但“篆”再佳,而失于刻,何来上佳的“篆刻”?印人七寸钢刀在握,妙在令线条柔而刚、畅而涩、圆而方、健而韧,乃至有“折钗股”般丰满的书写感。我的追求是强调刀之角、刃、背兼使,切、披、勒并用,刀作笔使、八面运锋,在流动中求古淳,在盘搏中见空灵,如行云流水,若轻烟缭袅,让刀在窄迫到方寸的八卦阵里舒心畅达地环游。笔断续则意味长,刀生韵则其味厚,印空灵则其味鲜,以期生大自在,得真烂漫。笔者强调刻鸟虫篆印运刀的流走而不黏滞,胆壮而不粗率,劲挺而不薄削。然而,“刻”毕竟是“篆”的后继,再精妙的用刀技巧,皆是创作中的一环而非全盘。刀法永远不可能越界去弥补此前配篆与章法上的缺失。篆之失,是本之失,因此,要创作一方出色的鸟虫篆印,先得下大气力去推敲配篆和章法,我至今还存有一印的构思稿,先后竟达五十三次的修改。九朽一罢,知白守黑,抒情畅神,始终是第一要义。

其六,鸟虫篆印的创作,也只是今天印人“推陈出新”征途上多元、多向探索中的印苑一格,是繁星中的一粒,而非唯一。而作为鸟虫篆印这一格,其中自有近似而内质不同的百般风味,喻之佳茗,有龙井、猴魁、冻顶、普洱、大红袍、金骏眉种种之别。即使单说普洱,生茶、熟茶里还有甚多的品种和各异的滋味。同例,创作鸟虫篆印,也切不可凝固、止步于一腔一调一式。要思路活跃、敢于尝新,力避老调重弹,千印一面。在二十多年前,我开始了多风貌的探索,特别是在朱文鸟虫印里,渗入了局部作白文的处理,自觉妄自作古,稍有别趣。我创作鸟虫篆印,在配篆及章法上,往往不是按老例先设框架、模式去套用,而是先着眼去玩味入印的印文。印文,始终是这方印的真正主角。笔者认为,中国的古代文字,本身个个有体姿,更是有性情、生命的。由印文生发出感悟和情趣,有的放矢,从而作鸟虫的提调、佩饰,追求一印一世界、一印一风情的诗心表达。这与丹青里的“应物象形”和“随类赋形”相类。譬如创作三字印,同样要作活性、特定而适宜的构思。由三个“字”的“活体”生发,灵变而合理地去极力营造错综复杂的矛盾冲突,其间系铃解铃,巧妙地将这矛盾化解到和谐得一无矛盾。通俗地说,先让它们相互“殴打”起来,继而再让它们相互“拥抱”成一团,激烈地冲突,复而高度地统一。故而,我总认为,一方成功的鸟虫篆印的创作,首先是唯物辩证法的一次胜利。

其七,诚如上述,鸟虫篆印,是印苑百花中的一株,但单从历代的鸟虫篆印里去讨好处、吃营养是远远不够的。跳出圈子,广采博取周秦两汉玺印、明清百家的佳作,乃至印外求印,目极八荒,都是应有之义。若狭隘地偏门专攻,则有路窄道险,内涵空泛、贫瘠之虞。作为印人,当会十八般武艺,单一而长久地仅醉心于作鸟虫篆印,它固有的缭绕繁饰的习气,将有碍于自身在印坛作多风貌的创作和发展。我常常这样地警示自己。

己亥 韩天衡

喜看当前印坛,鸟虫篆印的创作方兴未艾,众志成城,持之以恒,丰收可期。老朽如我,当是不放弃求索的个中一员。纵观明清流派篆刻史,天才不免矜恃。晚清印坛天才赵之谦40岁,吴昌硕60岁,皆放下了方寸铁,极少治印。否则,今天我们将看到不可预期的又一番精妙佳作,这是我始终为之惋惜的。昔之视今,年届八旬的我,居然还在捉刀叩石,且往往搜断枯肠,赵、吴有知,当笑我之愚拙、痴顽不经矣,奈何。

(文/韩天衡,2018年11月28日改定于疁城豆庐,来源:古戈爾藝術)

艺术家简介

韩天衡,1940年生于上海,祖籍江苏苏州。号豆庐、近墨者、味闲,别署百乐斋、味闲草堂、三百芙蓉斋。擅书法、国画、篆刻、美术理论及书画印鉴赏。

现任西泠印社名誉社长、中国艺术研究院中国篆刻艺术院名誉院长、上海中国画院艺术顾问(原副院长)、国家一级美术师、享受国务院政府特殊津贴专家、上海市文联荣誉委员、上海市书法家协会首席顾问、上海韩天衡文化艺术基金会理事长、韩天衡艺术教育基地校长、上海吴昌硕艺术研究会会长、吴昌硕纪念馆馆长、中国石雕博物馆馆长、中国社会科学院研究生院教授、上海交通大学教授、华东政法大学教授、温州大学教授、华东师范大学艺术研究所特聘教授、复旦大学哲学学院特聘教授。

作品曾获上海文学艺术奖、上海文艺家荣誉奖等。2010年被专业媒体评为“2009年度中国书法十大人物”,并由《书谱》社三十五周年海内外五百七十一家专业机构署名问卷公布为“最受尊敬的篆刻家”及“三十五年来最杰出的篆刻家”(书法为启功先生)。2012年首届《书法》杂志论坛被评选为当代三十家优秀范本书法家之一。2015年荣获中国书法最高奖“兰亭奖艺术奖”榜首。2016年被命名为上海市非物质文化遗产项目“海上书法”代表性传承人。担任第一至七届海峡两岸中青年篆刻大赛总顾问。2019年担任“全国大学生篆刻大展”评委会主任。荣获上海文学艺术杰出贡献奖、中国书法风云榜——杰出老书法家称号。2023年荣获西泠印社终身成就奖。2024年荣获首届上海杰出人才称号。先后在日本、新加坡、马来西亚、德国等国家及中国香港、台湾、澳门等地区举办个人书画印系列展览。作品被中国国家博物馆、中国美术馆、大英博物馆等国内外博物馆、艺术馆收藏,曾获日本国文部大臣奖。

出版有《历代印学论文选》《中国印学年表》《中国篆刻大辞典》(主编)、《韩天衡画集》《韩天衡书画印选》《韩天衡篆刻精选》《天衡印话》《天衡艺谭》《中国现代绘画大师·韩天衡》(英文版·美国普林斯顿大学出版社出版)、《荣宝斋画谱·韩天衡绘花鸟部分》《画舫——当代美术经典入史艺术大家·韩天衡卷》等专著一百五十余种。