弗兰西斯·培根在伦敦地铁中

弗兰西斯·培根在伦敦地铁中

作为欧洲大家庭的一部分,英国是一个比较特殊的个体。它既属于欧洲文化的一部分,又具有与众不同的独特面貌。从地理位置看,它是一个完全独立于欧洲大陆之外的岛国,长期以来只能靠海上和空中与大陆保持着联系。直到 90 年代,才建成了一条通过英吉利海峡、联接英格兰和欧洲大陆的地下隧道。长期的交通阻隔以及与外界交流的不便,长而久之形成英国民族性格中狭隘的岛国意识和封闭守旧的性格,但也造就了英国文化的鲜明特征。

英国是现代化的领路人,开创了全世界的现代化之路。“英国最早实现工业化,成为近代大工业的开路先锋,从而把全世界推进到工业时代;英国最早实行政治变革,为西方资本主义的民主制度树立了样板。这些事实促使我们去思考,一个在北海惊涛骇浪中颠簸漂浮的小岛国,人口不过数千万,国土、资源都很有限,如何会率先闯入现代文明的大门,成为现代世界的开路人?”它的艺术又是以何种方式呈现这样一个独特的民族精神?

英国美术发展的特殊反映应视为欧洲美术发展的一个特殊的个案而引起重视,尤其是它经历了近两千年独立发展之后,在20世纪突然产生了一大批震惊世界的现当代艺术家:弗兰西斯·培根、卢西安·弗洛伊德、弗兰克·奥尔巴赫、利昂·科索夫、达明·赫斯特、查普曼兄弟、马克·奎恩、萨维尔、安尼施·卡普尔、道格拉斯·戈登和塞西莉·布朗等。在 20 世纪世界艺术发展的大浪潮中,英国没有过多地受到风起云涌的国际艺术流派的影响,强大的传统力量使英国文化对外来影响具有巨大的包容和同化作用。

追溯现代英国产生的过程,研究英国独特民族精神的缘起,可以为我们提供某种参照的谱系,使我们深思英国艺术在战后所展现的独特面貌的根源:第一代伦敦画派艺术家的出现,震惊世界的 YBAs(Young British Artists)群体的崛起,以及安尼施·卡普尔、塞西莉·布朗以及大卫·霍克尼等优秀艺术家的诞生,这些艺术现象绝非偶然,它用事实证明了一个有别于西方艺术史发展模式的成功轨迹的形成,一个具有独特民族精神的艺术发展之路的崛起。

弗兰西斯·培根(1909-1992)

弗兰西斯·培根(1909-1992)

培根与“伦敦画派”

“伦敦画派”中的主要成员为:培根、弗洛伊德、奥尔巴赫、科索夫以及迈克尔·安德鲁斯(Michael Andrews)等人,他们是“伦敦画派”的第一代艺术家,被这样一个松散混杂的团体联结在一起。该团体如果说有一个中心的话,那就是指“侨民屋”( colony room),位于伦敦迪安大街的一家意大利餐馆楼上的私人俱乐部。该俱乐部老板是缪里尔·贝尔彻(Muriel Belcher)女士,她也是培根画面中经常出现的模特。“伦敦画派”的艺术家经常在一起聚会,战后伦敦的苏荷区是社会的缩影,不同命运的艺术家、记者和作家摆脱了战争的阴影,各种社会阶层混杂于此,同性恋、酒精、诗歌、艺术,还有日常生活都成为赌注。培根和他的朋友们经常光顾这里的俱乐部和酒吧。

“伦敦画派”其实体现了20世纪50年代十分活跃的一代艺术家之间的生活和友谊,他们占据了当时英国舞台的先锋位置。事实上,伦敦只是提供了一个环境,因为弗兰克·奥尔巴赫和卢西安·弗洛伊德原来是柏林人;莱昂·科索夫是移民的儿子;培根可算是爱尔兰人;基塔是美国人;而真正的英国人迈克尔·安德鲁斯认为自己没有国籍。

战后,存在主义之风吹遍欧洲大陆,而“伦敦画派”的艺术家,虽然对日常生活仍持批判的态度,却开始对“个人表现”感兴趣,并随着理查德·汉密尔顿和流行艺术的出现,于20世纪50年代后逐渐形成各自风格。他们坚决拒绝抽象主义(20世纪30年代以来争论激烈),共同迷恋艺术史。弗洛伊德更倾向写实主义绘画,题材多为裸体人物和肖像画,科索夫和奥尔巴赫更钟情于绘画材料的表现力和对人物情感的持续挖掘。培根是他们的长者,也是他们中最自由的一位人物。他们的绘画风格表面上似乎找不到相似之处,实则在精神诉求上具有显著的共同特征。

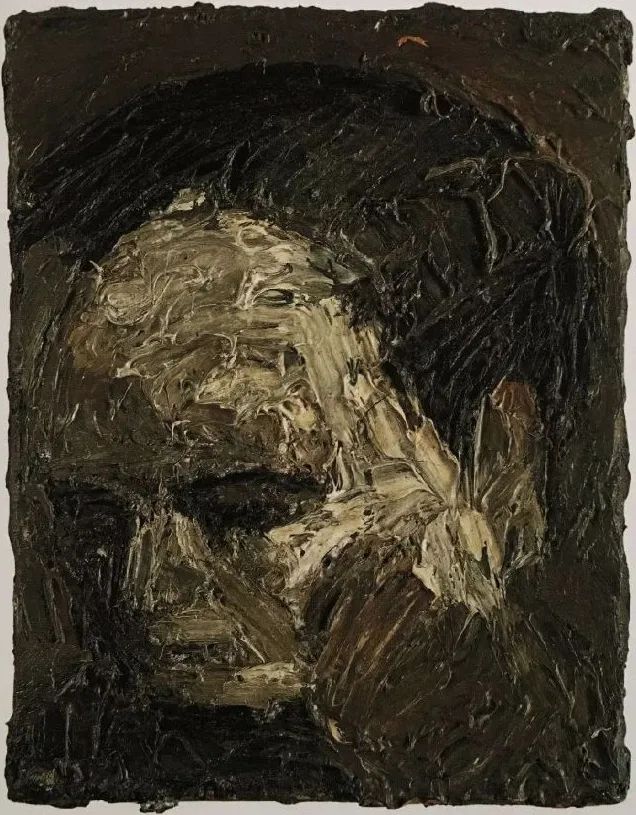

培根的画面充满了“血与肉”的扭结特征,从早期的十字架三联画以及教皇的题材,到后期关注自我和周边朋友的形象,他将生活状态和感受提炼,画面中充斥着残酷和血腥的场景。弗洛伊德非常欣赏培根,他们是非常要好的朋友,但弗洛伊德选择了用模特写生的手法进行写实创作,常描绘裸体形象,对肉体的刻画是他非常感兴趣的内容。在他非常严苛的模特写生过程中,他所探究的正是肉下腐化的灵魂,这与培根对肉体的表达有某种共通之处。奥尔巴赫和科索夫非常要好,他们与培根、弗洛伊德往来频繁。二人的主要描绘对象除去人物外还有伦敦的风景,但事实上,无论是人物还是风景,他们都将战后人类整体存在的状态诉诸和宣泄在画面中,他们选择用颜料反复堆叠,笔下的人物肌肤由于颜料层过度的厚重而呈现出下滑和萎缩的状态,加之灰褐色如泥土般的色彩,更深化了画中人物悲凉和扭曲的状况。同时,他们笔下的伦敦风景,刻画的正是战后整个城市被蹂躏和摧残的荒凉景象,怒吼与呻吟的伦敦的街道和建筑,正是梅洛-庞蒂所描绘的世界之肉的呻吟。

弗兰西斯·培根(左)与卢西安·弗洛伊德(右)

培根与弗洛伊德

1909年,培根出生在爱尔兰的都柏林,一个比较富有的英格兰清教徒家庭。培根的父母都是英格兰人,当时爱尔兰还处在英国的统治下,作为英籍爱尔兰家庭,培根的家也属于统治阶级。由于战争,他们一家在爱尔兰和英格兰两地搬来搬去,培根的父亲是个退役军官,以驯马为业。培根的童年正值爱尔兰独立的政治骚乱时期,而他后期成长的经历,如西班牙内战、第二次世界大战、原子弹爆炸、纳粹大屠杀,战后众多殖民地的独立斗争和血腥镇压以及冷战所带来的世界范围内的焦虑,使培根深刻地饱尝了生活的阴暗面。培根成长记忆的整体感知可以用社会理论家汉娜·阿伦特(Hannah Arendt)在1945年的观点概括:“有关邪恶的问题成为战后欧洲知识分子生活的根本问题——正如死亡在‘一战’后成为根本问题一样。”培根将自己的态度归结为“兴奋的绝望”,深层含义就是“如果生活让你兴奋,那么它的对立面,如阴影、死亡也会让你兴奋”。

卢西安·弗洛伊德(Lucian Freud,1922—2011)是著名心理学家西格蒙德·弗洛伊德(Sigmund Freud)的孙子。1933年,为了躲避纳粹对他们的威胁,弗洛伊德随家人搬到英国,成为英国公民。从40年代至80年代,弗洛伊德定居在伦敦,无论作为艺术家还是普通人他都是难以相处的。他一生的创作主题多以肖像和裸体为主,长时间现场写生并对模特的姿势有严苛的要求,几至不近人情。他喜欢将自己置于孤僻和封闭的状态,向内在自我寻找艺术的方向,同时远离喧嚣的国际艺术潮流。凭借着其鲜明的绘画风格,弗洛伊德逐渐确立了艺坛的绝对地位。

卢西安·弗洛伊德(左)与弗兰西斯·培根(右)

1949年至1950年,汉诺威画廊分别为弗兰西斯·培根和弗洛伊德举办个人展览。培根的作品通过扭曲肉体和变形的面孔呈现对脆弱与残酷的态度,以大胆肆意的绘画语言和构成方式迅速在战后英国乃至欧洲艺术界崭露头角。西尔维斯特认为培根的展览具有重要意义:“他的作品如此具有冲击力以至于让我有被冲撞的感觉,培根的着装风格以及对待艺术的态度使我印象深刻。”

20世纪50年代中期,弗兰西斯·培根和弗洛伊德已成为饱受评论家赞誉的画家,在1952年的访谈中,培根被西尔维斯特称作是“二战”后欧洲文化语境的制造者,弗洛伊德则被认定为是具有卓越成就的肖像画家。在1951年的“英国节日”中,弗洛伊德的巨作《帕丁顿室内》获得绘画大奖,对此,西尔维斯特兴奋地指出:“在近10年以来的英国画家中,卢西安·弗洛伊德是最淋漓尽致地激发起自己一切潜能的艺术家。”

作为英国战后绘画的两大巨头,弗洛伊德与培根相识于1944年,当时培根 36岁,弗洛伊德不到23岁。二人初次相识是在格雷厄姆·萨瑟兰(Graham Sutherland )举办的乡间别墅聚会上。不久后,他们便成了亲密的朋友,他们几乎每天都见面,地点一般是他们最喜欢去的位于伦敦苏荷区的Colony Room 酒吧。他们偶尔也会为对方画肖像画,可见他们艺术上的相互认同。

弗兰西斯·培根/弗洛伊德肖像习作三联画,1969

在40年代中后期,弗洛伊德的绘画风格经历了深刻的变革。“二战”后的恐惧情绪在人群间不断散播,始终刺激着他的神经,弗洛伊德开始创作具有心理学意味的肖像绘画,通过坚实的块面、变形的形体和恐惧的氛围营造出莫名紧张的状态。弗洛伊德希望用与当时法国艺术相近的形式替代超现实主义和新浪漫主义手法,如贾科梅蒂的人物造型、格拉伯的悲惨裸体形象以及巴尔蒂斯画面中色情的氛围都成为弗洛伊德学习的对象。

西尔维斯特认为在弗洛伊德于1947年至1948年间完成的作品《女孩和猫》及《女孩和玫瑰》具有潜在的运动趋势,而运动带给画面不安的情绪——一种激烈的焦虑感,它似乎可以引起一场风暴。在《女孩和猫》中,如果女孩掐住猫脖子的手具有潜在的暗示,在下一步的运动中,她也许会把猫勒死。不同程度的紧张和生命的退让都会造成灾难的局面。相比培根的绘画,弗洛伊德对作品中焦虑情绪的表现不带有过多解释性的寓意,他对玫瑰花枝干上荆棘的描绘,对女子僵硬和苍白的手的刻画,都源于带有精神创伤暗示的心理状态。

弗兰西斯·培根/卢西安·弗洛伊德头像习作,1967

1950年,西尔维斯特写道:弗洛伊德的绘画沉迷于作品的主题,他所表现的这类主题如此的怪诞和异乎寻常,其中包含着某种不可逃避的必然性。他常喜欢将裸体人物和动物并置在一起,将它们进行无差别的“肉”的描绘,在表现人与动物的差异性的同时,揭示人性中的动物性特征。在它们处于休息和睡眠的状态时,相似的生物特性被具体化的形态呈现。恰如乔治·巴塔耶在《种族原理》中论述的观点:“动物对人类而言并不神秘,某些程度,动物与人的关系是开放并相通的。”对弗洛伊德的绘画主题而言,动物一直吸引着他的目光,那些蕴藏着复杂且深层次的生物学特性使他感到深不可测。

从题材而论,培根和弗洛伊德的艺术创作题材可分为两大类:裸体人物和肖像画。自从1944年他们认识后,弗洛伊德成为培根第一位指定的模特,在后期的大量作品中,培根不断地描绘着弗洛伊德的形象。相比之下,培根绝对不是一个耐心的好模特,弗洛伊德只画过两张培根的画,第二张甚至没能完成,更多时候弗洛伊德总是静静地充当培根的描画对象。当弗洛伊德第一次给培根当模特时,他对培根画肖像画的手法异常着迷。事实上,在创作这幅作品的时候,弗洛伊德是坐着的,培根却没有把坐着的这个姿态表现出来,而是借鉴了捷克作家弗兰兹·卡夫卡(FranzKafka,1883-1924)一张照片上的姿势,弗洛伊德正好是卡夫卡的崇拜者。

1952年,弗洛伊德为培根绘制肖像。弗洛伊德挑选模特十分苛刻,他决定开始画的任何特定人选的身上,总会有某些说不出的潜质,培根则更加特殊。当培根为弗洛伊德做模特时,他的姿态同样经过了刻意而精心的安排,有时培根甚至有意将裤子解开,裸露出修长且苗条的臀部曲线。从1951年起,弗洛伊德的脸和他那蜷缩的身体在培根的作品中出现了40余次。事实上,培根对弗洛伊德的影响生发于艺术家精神诉求的内部,虽然弗洛伊德的绘画偏向写实主义风格,而在其刻画入微的肉体下,他所追寻的“腐化的灵魂”深受培根影响。

弗兰西斯·培根/弗洛伊德肖像习作三联画,1964

1954年培根和弗洛伊德一起代表英国参加了威尼斯双年展。培根狂放大胆的绘画使弗洛伊德印象深刻,此时,弗洛伊德正困顿于自己绘画手法的局限,力图寻求突破,培根的绘画使他进一步打开了自己。无法想象在当时的情境中,培根用怎样的能量冲击了孤僻的弗洛伊德的内心。此后的几年中,弗洛伊德在绘画风格上呈现巨大的转变,曾经缜密的细节刻画和平整的笔法都被抛弃,他换用硬毛的大笔刷,在画布上有意留下层层叠叠的肌理与层次,画面中的色彩也被极大地简化。对弗洛伊德而言他只希望用颜料描绘出生命的色彩,他对现代主义者用颜料表达自己独立的思考毫无兴趣。

20世纪60年代至70年代,无可否认,弗兰西斯·培根成为弗洛伊德生命里最为重要的人,培根的思想与绘画风格深刻影响着弗洛伊德创作的方向。培根可以自由地运用画笔描绘出恐惧感、焦虑感和压迫感,使弗洛伊德深受启发。弗洛伊德非常欣赏培根,而培根对此并不领情,他对弗洛伊德十分严厉,培根指责弗洛伊德的表现主义与典型的人文主义太接近,但这并未影响二人的友谊。在他们两人的生活中,都抛弃了杂凑和虚饰之物,他们将注意力集中于人物形象,这些人物常孤独地处于一间空荡荡的室内,使人物从现实中游离出来,不是使人物的形象缩小,而是不断加强了人物在空间和观众精神中的体量。他们使用的手法是残酷和极端的,尤其是培根使人不快的感觉更胜一筹。

弗洛伊德常去培根位于克鲁姆威尔的画室,他发现培根常会将忽然闪现在脑海中的想法付诸实践,然而,经过一段时间的创作后,曾经的想法又彻底被摧毁,此后,培根会重新拾起继续修改,周而复始。弗洛伊德对此非常羡慕和钦佩,禁不住感叹:“他就是这样无情而残忍地对待自己作品的。”同时,培根的观点“经由一个单一的笔触可以描绘出所有不同的东西”也让弗洛伊德感到非常吃惊和有趣,如果不是弗洛伊德亲耳听到,也许他永远也不会有这样的想法。

卢西安·弗洛伊德/弗兰西斯·培根,1951

弗洛伊德曾与他的经纪人詹姆斯·柯尔克曼谈起培根以他为模特创作的作品,他感到十分惊讶,当弗洛伊德到达培根的画室并摆好姿势时,他发现他的肖像已经基本完成,并看上去非常完美。而培根只是简单地告诉弗洛伊德他希望重点描绘脚的部分。有趣的是,之后他并没有这么做,而是全部修改了画面。事实上,这幅画的构图灵感来源于一幅卡夫卡倚靠在墙边的照片。在培根另外几幅以弗洛伊德为原型的人物创作中,作品着重展现了弗洛伊德肢体的吸引力和他将脸部斜侧着面对他人时的特殊标志性肢体语言。除弗洛伊德外,培根常以多位身边熟悉的人为原型进行复合性创作,通过三联画或单幅画面将不同人物的各个部分叠加拼合,这些步骤通常是以照片为素材逐渐完成的。

培根对美术史中的一些形象异常着迷,如委拉斯贵支的《教皇英诺森十世的肖像》(1650)的形象以及伦勃朗的经典画作,这些人物都被培根大胆地变形,通过对动物和其他照片中人物情绪的合成,创造出极具个人符号特征的新图像。他的绘画构成充满精心的设计,他常将图像由中心逐渐推向边缘,以此来营造动势态以及形象被框住的笼状结构,仿佛被他描摹的对象始终处于精妙布设的陷阱中,通过这些表现手法,画面激发出某种能引起脉搏膨胀感的紧张能量。他的画面常呈现出强烈的躁动感,恰如他本人所描述的:“将旁观者以一种更为暴力的方式引人原本的生活中去”,经历“二战”和大屠杀的恐怖记忆,培根对暴力主题的描绘一定程度上呈现着此时人们心中普遍的悲观情绪与厌世感。

弗洛伊德对描绘“肉”的质感异常着迷,人体成为他后期创作主要探寻和表现的主题,他描绘的对象均是身边的亲友,因为他需要从这些肉体内部获得更多的意义和感情。他画面中的人物看上去并不让人感到愉悦,那些形象往往呈现扭曲、神经质,甚至是丑陋的状态,如肥胖臃肿的身躯,耷拉着布满皱纹的皮肤和下垂的眼袋和乳房。但无可否认,这些作品给我们留下了深刻的印象。弗洛伊德相信人们在不穿衣服的时候,使他能看到人性最深的本质与本能的欲望,他对人的动物性异常着迷,他喜欢看到人如动物般自然本性的一面。弗洛伊德有着与生俱来的孤独、怀疑和好奇的特质,这似乎与他作为精神分析学家的祖父不无关联。他始终保持对世界的感知的特殊知觉能力。他运用紧张的笔触和有力的色彩描绘出那些青筋暴绽的肉体,呈现出人类躯体内部的力量和生命的真实。

卢西安·弗洛伊德/弗兰西斯·培根,1956-1957

弗洛伊德在绘画时常距离模特非常近,用突然扩散开来的瞳孔凝视眼前形象的每一处细节,这会让模特感到很不舒服。但他总是害怕如果没有严格集中注意力,他会漏掉那些异常重要的东西,然后失去整幅画面的感觉。弗洛伊德一直在学习如何观察,他认为他决不能在这方面偷懒。他专注于人物内心隐匿性的神经质、畸形以及丑陋的描绘,他时常将写生场景中一切空间道具逐一呈现。他所描绘的人体常被肥胖臃肿的肉包裹,面容和四肢苍白无力,由此被称为“用古怪和臃肿砸疼这个世界”。这些画面使我们联想到由肉块与肉汁堆积而成的“人”,他不喜欢观众将注意力过多地集中在画面的色彩上,他阐明:“我不要人们注意色彩,我要的是一种生命的色彩。”

弗洛伊德的写实绘画独树一帜,他所运用的笔触、线条和色层关系的穿插具有强力的交叉和扭结的特征,在写实的表层下掩藏着艺术家深沉的情感。他通过严谨的人物形象不断揭示出所有肉身的肥胖、臃肿、下垂、慵懒,以及萎缩的肌体下那早已堕落和腐朽的灵魂。他通过描绘肉的扭结以换取一种冷酷的客观性,从而揭示每一肉质细节深层次的亲密无间感。这样的情感在某种意义上与培根的精神探寻有着相通的关联。作为经历两次世界大战的艺术家,对暴力和生命的存在具备更深刻的体悟,他们通过对血肉身躯的探寻,展开对人性底色的揭示。

乔治·戴尔作为培根的同性恋伴侣,也常为弗洛伊德充当模特,二人也时常同时出现在培根的三联画和人物肖像中,他们友好的关系一直持续到1966年,弗洛伊德和培根从此分道扬镳。在此之前的几年里,培根作品的价格不断攀升,他被英国各大画廊和经纪人疯狂地追捧,这使得弗洛伊德逐渐意识到培根作为昔日的好友,在名利双收后身上所产生的变化:“培根变得尖刻而无法理喻”,这成为二人最终不再往来的重要原因。但有趣的是,培根那幅描绘两个男人激情做爱的作品《两个人像》(Two figures,1953)却一直悬挂在弗洛伊德位于肯辛顿住宅卧室的墙壁上。

弗兰西斯·培根在工作室

弗兰西斯·培根在工作室

奥尔巴赫和科索夫

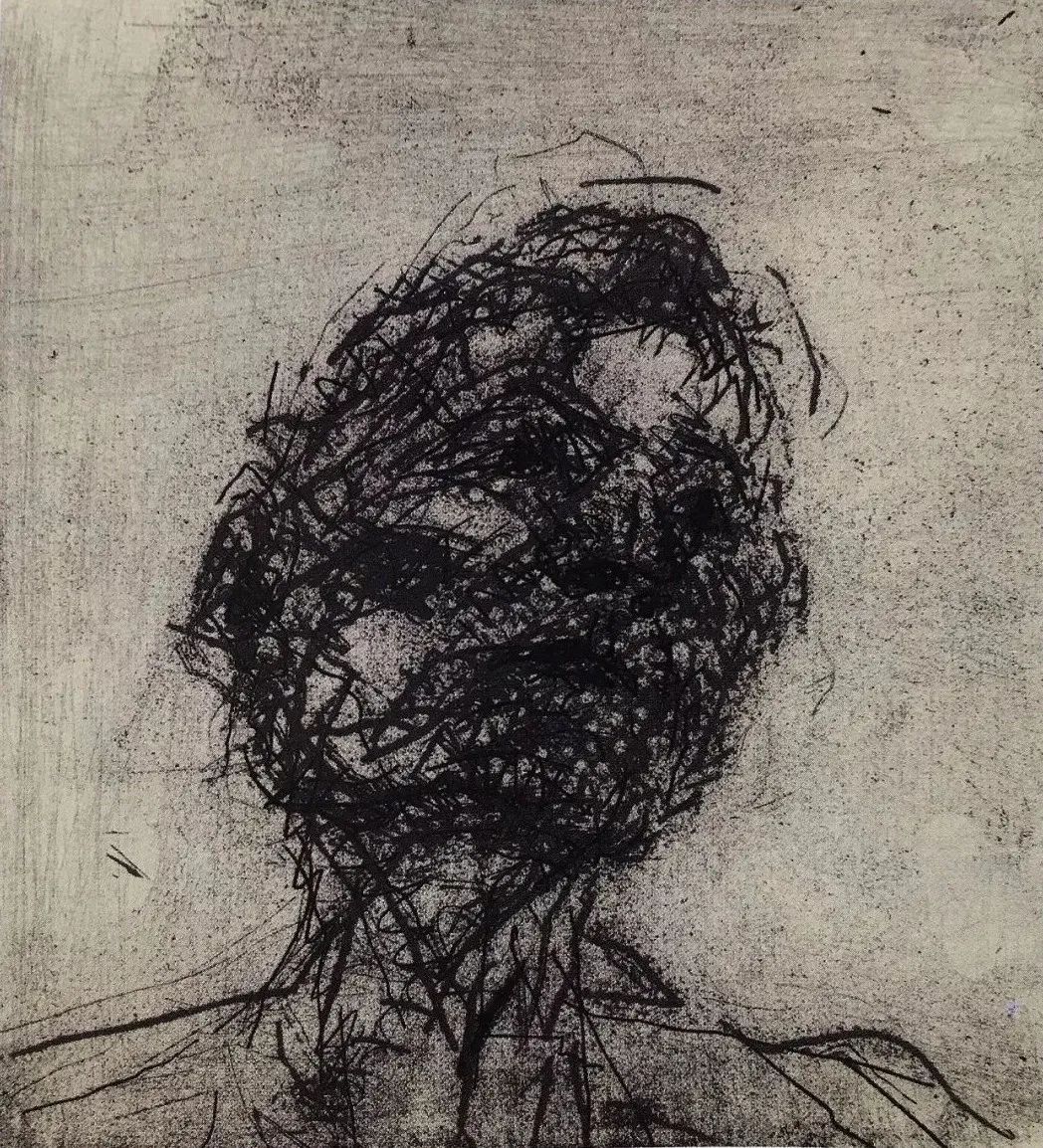

奥尔巴赫和科索夫对人体和肖像创作同样着迷,与培根和弗洛伊德相似,他们选取的模特同样是自己身边熟悉的朋友。除此之外,奥尔巴赫和科索夫还创作了许多描绘伦敦风景的创作。二人都是大卫·邦勃格(David Bomberg)的学生,邦勃格经常反复向学生强调:“眼睛是一个愚蠢的器官,眼睛的印象需要触觉来辅助,绘画是连血带肉的,是一块一块摸出来的。”奥尔巴赫和科索夫深受其思想的影响。二人的作品常采用厚厚的颜料反复堆聚,表层极其厚重,相互积压,笔触翻腾,并用粗厚的色线勾勒,显示出特殊的力度感。他们以不安定的攻击式手法进行处理,使人感到作品表面仍然在动,像烧开的柏油一样膨胀翻滚,油料在画布上扭转搅动,形成浮雕的质感并流淌下滑,促使所塑造的面孔和身体再次形变,衰老和萎缩的肌肤,痛苦和绝望的痉挛,画中的人物通常显现出孤独和无可奈何之感,二人力图在画布上存留转瞬即逝的体验。正如邦勃格所教诲的那样,“压缩人到一个小小空间宇宙力量的不可理解之密度”或更简单地说就是“总体精神”。素描与绘画所表现的不是世界的窗口,而是存在主义者有关存在于世上的体验。科索夫和奥尔巴赫深受其影响,尽管颜料过分地堆集,这些作品留给大脑的是裸露在最别致的光线中重新发现和组构的图像,以及好像贯穿于伟大的、薄薄的透纳作品中的光辉。

莱昂·科索夫(Leon Kossoff,1926—)1926年生于英国,19岁至22岁在法国、 比利时、荷兰和德国等地服役。弗兰克·奥尔巴赫(Frank Auerbach,1931—)1931年出生于德国的一个犹太人家庭,在他8岁时逃亡英国,而不久后,希特勒让他成为孤儿。1940年至1945年,奥尔巴赫与一大群欧洲难民一同被转移到英国乡间的一所慈善学校里,他在英国远乡僻壤的乡村中长大成人。1948年,奥尔巴赫进入艺术学院学习,那时的他还是个少年。此后他除了画画就没干过别的,而画的题材不是根据摆动作的模特就是室外潦草的风景速写,他在伦敦西北的同一间画室里就这样一周画7天,一天画10个小时。除了和一小群伦敦的艺术家有些来往外,他也没有什么社交活动。这些人包括科索夫、培根、弗洛伊德和基塔。

科索夫与奥尔巴赫相识于1948年,此后直至1953年二人持续在一起进行创作,他们踏遍伦敦各个角落去寻觅题材,而二人之间最主要的纽带还是跟随老师大卫·邦勃格在夜校里学习。科索夫与奥尔巴赫一直保持着亲密的友谊,奥尔巴赫比科索夫小5岁,但在圣马丁艺术学院里却比科索夫高一级。二人做学生时的作品就已记载在他们在美术画廊展览的图录中。1955年,奥尔巴赫以一级荣誉学位和银质奖章毕业于皇家美术学院,他在1956年展中的人像、人体、建筑以及两幅科索夫的肖像,充分表现出他的成熟性,使这一位年仅25岁的年轻画家产生出极大的影响力。

“伦敦画派”成员(左起)蒂莫西·贝伦斯、卢西安·弗洛伊德、弗兰西斯·培根、弗兰克·奥尔巴赫、迈克尔·安德鲁斯,约1962

“伦敦画派”成员(左起)蒂莫西·贝伦斯、卢西安·弗洛伊德、弗兰西斯·培根、弗兰克·奥尔巴赫、迈克尔·安德鲁斯,约1962

奥尔巴赫与科索夫不相信现代艺术和传统分道扬镳,籍里科、库尔贝、安格尔、杜米埃,他们所创造的绘画语言之悬殊是空前的,但与传统却有着密切的关联,这些语言都供他们挑选。二人画面中那种过度厚涂的表面与贾科梅蒂雕塑那疙疙瘩瘩的铜铸皮肤有很多相似之处,而贾科梅蒂实际上又受到了杜米埃的胶泥小雕像的影响,那种粗粝的鼓鼓囊囊的团块的启发促成了他艺术创作的主要风格。他们都属于单纯的写景状物,都在努力实现作品与对象的陌生感和差距感。然而,在奥尔巴赫和科索夫的画面中,这结成团的污物还保存了颜料特有的宝贵的流畅和柔软。

与培根相似,他们的绘画同样深受巴黎画派表现主义大师苏丁的影响,那有形的肌理与无形的力量深沉地交织扭结、抽打着画面,二人总是拿着刷子快速地在画布上纵横交错式地宣泄,通过笔触解构形象,不断塑造又推翻重来,多次反复刮掉涂抹使画面色彩与肌理越发饱满,既富有凝重的稳固感又具备笔触之间揉搓拉起的运动感,赋予画面极其强烈的视觉冲击力。那些被捕捉的形象可以从正面转到背面又能从另一侧转出,斜置头部的体积感渗透凝结不囿于扁平的边线和色块的区域。他们经常要用数月甚至数年的时间完成一幅创作。二人作为坚定的完美主义者,很少对哪天绘画的结果感到满意,他们常常把一天画好的所有内容全部刮掉,然后在下一周重新开始。

奥尔巴赫和科索夫常常将一幅肖像画更改一百遍之多,每一次都有很大变化,他们认为这样持之以恒探索才会触及所要描绘人真实的一面,而不是表面所见或胡编乱造的刻意不同。他们的大部分素描作品都是反复推敲,使之呈现画家的身心投人,展示与对象的血肉相连。他们相信艺术家所能实现的组合形式无穷无尽,在外人看来,也许那头像画了二十遍之后与最初半小时的效果没太大区别,但奥尔巴赫相信那幅画中已具有了二十多个灵魂,他已经可以将他要表现的物像呈现出来,此时的结果是他无法再删改的最后形象。在一幅经典的作品的每一处都是画外更伟大的构想所决定的,但这构想却难以寻觅,有时直到最后艺术家才能将其显现。这是画面总体精神统一的秘密,是使对象具有生命的总的感受之源。奥尔巴赫曾言:“我以E.O.W.为模特画了30多次,正因为我与她太熟悉,才惯于毁掉重来,因为我知道眼前的形象并非我所要表达的,直到最后创作成为一种即兴发挥。也只有在最后我才有勇气如此放松,于我而言那时的创作变成一种心性的流露。”

弗洛伊德(左)、培根(中)与奥尔巴赫(右)

1950年,培根在皇家美院结识了奥尔巴赫,相隔6年后,在参观完奥尔巴赫首次个展时,培根十分兴奋地向好友弗洛伊德郑重推荐这位青年画家,可见培根对其绘画风格的欣赏:当我第一次看到奥尔巴赫与科索夫的作品时,我感到既新颖又令人激动,他们是非凡的天才,即便现在很少有藏家购买他们的作品。我常常怀疑到底有多少人真正具备欣赏艺术的能力。他们追逐著名画家的作品,即使那些作品早已不再那样出色。而如今艺术界出现这般激动人心的绘画,他们却总是视而不见。

此后,培根时常与奥尔巴赫前往画室周边的酒吧喝酒畅聊。20世纪50年代,对培根绘画风格演变起到最重要影响的两位画家其实是汉密尔顿与奥尔巴赫。奥尔巴赫画面中扭曲的人物形象从某种程度上刺激了培根,也可以说是激励,培根正试图摆脱曾经对照片及图像平面性的过度依赖,并逐渐尝试对图像内部运动性的把握,培根绘画中主题的相似性一定程度上束缚他的发挥,但同时也给予他无限自由的深度空间,虽然他有意识地接受这种深度性的困顿,切断并停止了一切获取新鲜感的外部信息的来源。从某种程度看,培根正在运用手中的材料进行一场博弈,一场脑海和心中的形象与照片图像之间的博弈。他试图动用所有可能的手段与方式将附着在奇思异想表面的特征归纳和抽取出来。

奥尔巴赫曾言:我真的十分幸运,能与这些才思敏捷又充满智慧的艺术家交谈,我沉浸于与他们连续几个小时不间断地聊天,时常我会突然间顿悟并获得灵感,这似乎像走路时被金块绊了一下的感觉。我与培根曾展开过多次关于绘画的讨论,每一次持续的时间都很长,因为培根非常善于制造话题并提出新观点,这些内容无关教条与既定的规则,它们都处在不断变化的过程中。

培根与奥尔巴赫、科索夫在绘画人物时有某些共同的特征,虽然培根利用照片进行创作,很少直接面对人物写生,但他们都会选择自己身边熟悉的朋友充当素材和模特。培根特地邀请摄影师约翰·迪金为其拍摄身边的朋友,这些影像只是为他提供一种形象的依据,在培根绘制的过程中,他会根据对朋友的深入了解不断扭曲和诋毁这些形象,以期捕捉到对人物最真实的感受。而奥尔巴赫和科索夫在他们一生的创作中,始终坚持面对很固定的几个模特进行绘画,这些模特都是他们的亲密朋友。不难发现,对朋友的深入了解可以帮助艺术家们穿越人物形象的表层,从更深处呈现对人性的理解。

奥尔巴赫/科索夫头像,1954

奥尔巴赫/科索夫头像,1954

“科索夫和我可以算是英格兰唯一真正理解伦勃朗的人。”奥尔巴赫说。据科索夫回忆:“有很长一段时间我们天天去国家美术馆看伦勃朗的画,我们对着原作反复画素描。”他们一直深信塞尚的格言:“通往自然的路经过卢浮宫,而又经过自然才可回到卢浮宫。”他们受伦勃朗自画像的启示:这四分之一侧面人像含有伦勃朗式的活力,他从幽深处直视画外,那感觉依然如故。同时其画面中的颜料埋藏着内在的光辉隐约闪现。由此,奥尔巴赫和科索夫选取了直截了当的表现手法,他们利用颜料的挤压牵拉所形成的纵横交错的笔触,将多层次的细微结构一带而出,从而使窄窄的条块变为手背和手指。然而,他们即使在如此纵情挥写时依然能保持笔笔自成结构,处处皆有因由。

1954年,西尔维斯特首次对奥尔巴赫的作品做出评价,他对这位青年画家作品中所表现出的勇气与野心尤为钦慕。而此时,奥尔巴赫还是一名在校的学生。西尔维斯特在1955年为英国艺术委员会的展览所撰写的文章中,他将奥尔巴赫的绘画与贾科梅蒂的雕塑进行分析比较研究,他认为:“奥尔巴赫具有绘画性的作品并非通过雕塑手法而完成,它们应当被看作完整的绘画而非简单的多彩图像。在这些绘画中包含着深层的思维结构,从细节处观察它们具备雕塑的特征,而在心理情感层面,它们无疑是通过绘画语言的多样性得以呈现。”他补充道:“作品最终的实现是经过终日不懈的创作得以达成,绘画、绘画、再绘画,之后魔力便显现出来了,凝结成团块的油彩保存了颜料所具有的流动性和柔顺性,这位青年画家拓展了绘画内在的张力,并真实描绘了现实。”1956年,在奥尔巴赫举办的第一次个展上,西尔维斯特曾情绪激动地评价:“自1949年培根的展览以来,这次是最激动人心和最令人印象深刻的一个英国画家的处女展。”

奥尔巴赫与科索夫的绘画中存在着“拙”性和未完成感的特征,这些看似未经细化处理的形象逾越了邦勃格对他们的影响,这一特征成为二人带有个人标签性的符号。沃尔特·西克特(Walter Richard Sickert)充满敏感性的绘画与邦勃格的油画风景对绘画场域设置的谙熟于心,以及他们对艺术作品近乎痴迷的探索精神,在科索夫和奥尔巴赫的作品中均有体现。他们画面中刻画的形象仿佛逐渐消失在黑色的场域中,创作对二人而言成为精神净化的过程,他们经历了最初对人物的悉心塑造,被慢慢抑制,乃至窒息,最终实现了个人完整生命形态发展历程的记载。

奥尔巴赫/弗洛伊德肖像,1980-1981

奥尔巴赫/弗洛伊德肖像,1980-1981

奥尔巴赫和科索夫的绘画在一段时期内被评论界定义为介于抽象与具象之间的综合体,但这样的评论很快被改变,伴随二人绘画风格的深刻转型,曾经的平衡状态出现倾斜,理性与情感逐渐决裂,差异性得以萌生。奥尔巴赫找到了代表个人风格的标志性的绘画语言,在他早期风景绘画中,那如同脚手架般地充满力量的线条早已为其后期绘画语言的孕育建立了基础,他让绘画在保留抽象形式的整体气势的同时,又保持了对主题的具象化控制。相比而言,科索夫对线条的控制和运用较为松散,他试图重新唤醒绘画中潜在表现主义风格的可能性,通过使用更为顺畅的笔触表现以促成自我个体塑造的实现。在二人后期不同的诉求下,奥尔巴赫的绘画呈现更具抽象化的倾向,而科索夫则消减了画面中的抽象元素,同时加强了更具表现性的氛围营造。从画面特征上看,奥尔巴赫更注重空间及色彩渲染的大胆尝试,而科索夫则将激烈的情感深埋于灰暗混沌的颜料中,以此对抗画面中可能出现的不连贯性。在科索夫的绘画中,黑暗调性的形成与他在20世纪50年代所描绘的模特对象有直接关联,作为此时的首席模特,西多的生活经历对科索夫的创作具有潜在影响。1964年,西多带有自传体性质的沉思录作品《刚开始的恐惧》出版,记述了她在伦敦集中营内的生活,从犹太教到种族灭绝性质的大屠杀,再到心理学分析、马克思主义与艺术,书中涵盖的内容涉及面非常广泛,行文具有独特的思辨意义,其中反映宗教冲突、战争的深层逻辑思考极具启示性。科索夫的人物画创作在其中获得很多灵感。20世纪50年代,科索夫创作了一系列充满力量感的肖像作品,从1952年完成的《西多的头像》到之后几乎完全由黑色所构成的同名作品,确立了科索夫未来绘画发展的整体基调。这些绘画清晰地呈现了作为模特西多对战争的记忆以及生活经历与科索夫艺术创作情感间的碰撞与融合。

《病卧于床间的女人》是科索夫50年代创作的代表性作品,灰暗的色调弥漫于整幅画面,棕色的颜料堆积凝结,营造出悲凉伤感的情绪,一束微光透过窗子投射进室内,柔和的光线与厚重的笔触衬托出女人的头部和上肢,以及其身后高高堆叠的被褥。空荡荡的房间里再无别的陈设,只有孤独的女人在独自忍受病痛的折磨。恰如艾略特的《荒原》《四个四重奏》等诗篇中呈现的场景,对于科索夫而言,文学作品中所营造的情境最终成为其创作主题的核心内容与情感填充,艾略特诗中对死亡的深度理解,同样成为这一时期年轻艺术家们的共同认知。

事实上,在此期间科索夫正在尝试着将自己推向一个难以企及的领域,在存在主义氛围中异常坚定地表现,他从不在乎观众的审美需求,此时对艺术价值的标准评判对他而言也成为一种荒芜。科索夫所为之奋斗的目标,时常令人心神不安,他的绘画似乎在天堂与地狱间游走,对所有障碍物嫉恶如仇,扭曲的笔触、堆积的颜料与混乱的方向成为他到达未知目标的唯一通道。

奥尔巴赫/斜倚的人体-1,1975

奥尔巴赫/斜倚的人体-1,1975

平庸的事实使艺术家的情绪受到极大的压制,甚至艺术创作时常因为它们的存在而近乎终结,只有当这些陈腐的内容被分离出去后,艺术才能重新回归到生活中来。绘画中的真实和活力只有建构在新鲜的血肉之躯上才会被激发出生命力。西多在记载科索夫这一时期的创作状态时,详细记述了艺术家的内心情感波动。当她论述到建立可被大众接受的愉悦的艺术形式的背后所应具有的潜在内涵时,西多补充道:对艺术而言这是很不幸的情况,而对人类间的竞赛而言,它具有忧伤和痛苦的悲剧性的寓意。它代表着恐惧、孤独与绝望,其潜在内涵越多,作品则越具有冲击力,但必须具备一个前提条件,就是艺术的终极目标并非是为了杀戮和毁灭人性而存在。而科索夫的作品力图呈现的正是在人类遭受毁灭性的屠杀之后内心潜在的无意识情绪,此时,画面中的人类躯体已无法再指代任何欢愉的状态,这些肉身所承载的是最为真实的苦难与不幸。

西多文学作品中所描绘的普遍的死亡象征与科索夫绘画里饱受摧残的人物形象高度契合,在科索夫于1958年至1961年创作的《坐着的女人像》中,苍白萎缩的身体犹如枯朽的树木失去生命的活力,坐立的女性形象面容憔悴充满哀伤。黑褐色的泥性背景似乎在吞噬人体,极速运动的笔触营造出潜在的动势,衰弱身躯在缓慢地从椅子上滑落。此时人物的状态不仅仅以色彩和情绪为依托,真实的伤痛凝聚在黑色的悲剧里。

20世纪中叶的英国,“伦敦画派”等艺术家群体开始对自19世纪以来英国艺术业已长期缺失在国际性参与的局面进行反抗,他们试图探寻全新的艺术理念与审美维度来诠释英国精神。在现代主义运动浪潮以及第二次世界大战的洗礼后,“伦敦画派”艺术家们以全新的姿态强调和肯定了对永恒价值的追求,而这一价值正是英国文化与精神取向中最重要的构成要素。作为大世界范围内相对独特的案例,培根作为一个特立独行而又性格孤傲的艺术家,他竭力地展示出一种完全独立的艺术家姿态。他的艺术创作和主张带动并影响着较之年纪稍小的卢西安·弗洛伊德、科索夫以及奥尔巴赫等艺术家。

奥尔巴赫/科索夫/一个男人的肖像(自画像),1965

奥尔巴赫/科索夫/一个男人的肖像(自画像),1965

自20世纪50年代中期以后,“伦敦画派”艺术家的绘画逐渐受到英国以及西方艺术理论界的广泛瞩目,此后,西尔维斯特等英国评论家对他们的艺术做了强有力的舆论宣传和理论推动。1992年,在纽约大都会博物馆的展览中,弗洛伊德被称为独立于世的现代艺术大师;1993年,在威尼斯科瑞尔博物馆的展览上,培根的绘画被视为来自“独立天才”的惊人之作;1995年,科索夫的作品挂满威尼斯双年展英国馆的墙壁,他的绘画则被称为“幻想家”和“梦想者”的创作。在“人类的泥土”展览上,策展人R.B.奇塔伊将“伦敦画派”放置于伦敦、巴黎与纽约艺术界三大阵营的抗争背景中加以讨论:“我在使用‘伦敦画派’一词时是十分宽泛的,类似于巴黎画派与纽约画派一样,因为有很多世界级的艺术家首次出现在伦敦……类似纽约与巴黎的情况,所以伦敦画派的概念会一直延续下去,直到其中最优秀的画家去世为止。”

培根、弗洛伊德、科索夫以及奥尔巴赫,他们的绘画之间共同的关联正是战后的精神氛围:充满了忧虑、威胁、负罪感、怀疑以及一种濒临死亡的意识,他们用不同方式呈现血与肉的扭结以及伦敦城市的喘息与咆哮,这也许就是英国性,他们的绘画预示了英国新绘画未来走势的某些艺术本质特征。在1962年左右,这幅由摄影师约翰·迪金拍摄的照片称为记录“伦敦画派”成员当时生活状态的经典之作,艺术家们围坐在伦敦苏荷区的餐厅旁相谈正欢,当人类社会经历了世界大战的侵袭后,在他们摆脱了恐惧的阴影重又迎来光明的希望时,正是这一艺术家群体推动了战后英国艺术发展潮流与方向,他们以个体化的艺术创造与风格形式书写了人类艺术史上的新篇章。对“伦敦画派”的艺术家而言,他们的个人成就贯穿于整个20世纪下半叶的创作生涯中,而他们的绘画至今仍然持续性地散发出极大的影响力和感染力,这种力量不仅仅停留在绘画的形式上,更多的则是关乎艺术创作态度以及内在精神力量的传承与延续。

(文/范晓楠)

(来源:亓田元QITIANYUAN)

作者简介

范晓楠,艺术批评家,独立策展人,清华大学博士,中央美术学院博士后,天津美术学院教授、硕士生导师、人文学院艺术管理系主任,中国美术批评家年会学术委员,中国国家画院研究员,北京当代中国写意油画研究院学术委员会副秘书长,《中国当代艺术年鉴》编委,中国美术家协会会员,第十五届中国美术批评家年会学术主持,主要研究领域为美术理论、艺术评论、展览策划、当代艺术思潮和视觉文化研究。著有《景观社会的图像:20世纪90年代以来的欧洲绘画研究》(清华大学出版社,2019)《血与肉的扭结:培根与英国当代艺术》(清华大学出版社,2021),另有50余篇评论文章发表在《美术》《美术观察》《世界美术》《雕塑》《美术学报》等核心刊物。与国内外大型艺术机构合作,独立策划学术展览四十余场,多年来作为学术主持为众多展览提供理论指导。