2023年10月,艺术家丁乙个展“故乡与旅程”于宁波美术馆与华茂艺术教育博物馆联合开幕,展览由崔灿灿策展。展览从丁乙的故里宁波出发,呈现其标志性的“十示”系列的代表作品和系列新作“星座”,并首次集中陈列丁乙以纸为媒的艺术实验与实践,以及他在旅途中画下的犹如图像日志一般的“旅行笔记”。

宁波美术馆呈现的“城市的足迹”与“星座与近作”两个板块已于2023年12月落幕,华茂艺术教育博物馆展出的“纸本的历史”与“旅行笔记”板块将持续至3月24日。本篇以策展人崔灿灿为本次个展所作文章《丁乙的标尺:观念、形式与现实》为线索,串联回顾丁乙作品中故土情愫与生命旅程的奇妙融合。

丁乙:故乡与旅程

策展人:崔灿灿

展览持续至2024年3月24日

华茂艺术教育博物馆,宁波市鄞州区连心路99号

丁乙的标尺:观念、形式与现实

故乡与旅程

丁乙讲述过这样一则故事:他的父母是宁波人,他的童年和少年时期总是往返于上海与宁波之间。父亲早早离开故乡,十几岁便到上海“学生意”,去过服装店和饭店当学徒。生母很早去世,父亲忙于工作,无暇照顾年幼的他,便将他送到宁波老家的姑妈家照顾。

那时,从上海到宁波,没有如今方便,要从上海的十六铺码头坐船,沿海岸线穿过海湾,才能到达宁波客运码头。年少的丁乙总是在夜晚八九点钟登船,在船上度过一整晚,凌晨5点多到达宁波。然而,这段旅程并没有结束,他需要再坐由拖船拉着的小木船,经由内河才能抵达在黄古林的姑妈家。小船总是一站站地停靠,有时他会在段塘下船,那是丁乙的老家,有着祖上留下的老宅。

这样一则故事,让我想象着某个画面:夜晚的海湾上,一侧是城市微弱的星火,一侧是深邃无垠的大海。人们在船仓里沉睡,孔窗外的海与星空,平静又朦胧,像是海浪上跑出的月色,什么都不用看清。懒在一角,摇摇欲坠的,海浪浮动着船舱,远处的星光在眼睛里很小很小,而你却觉得光阴无限。

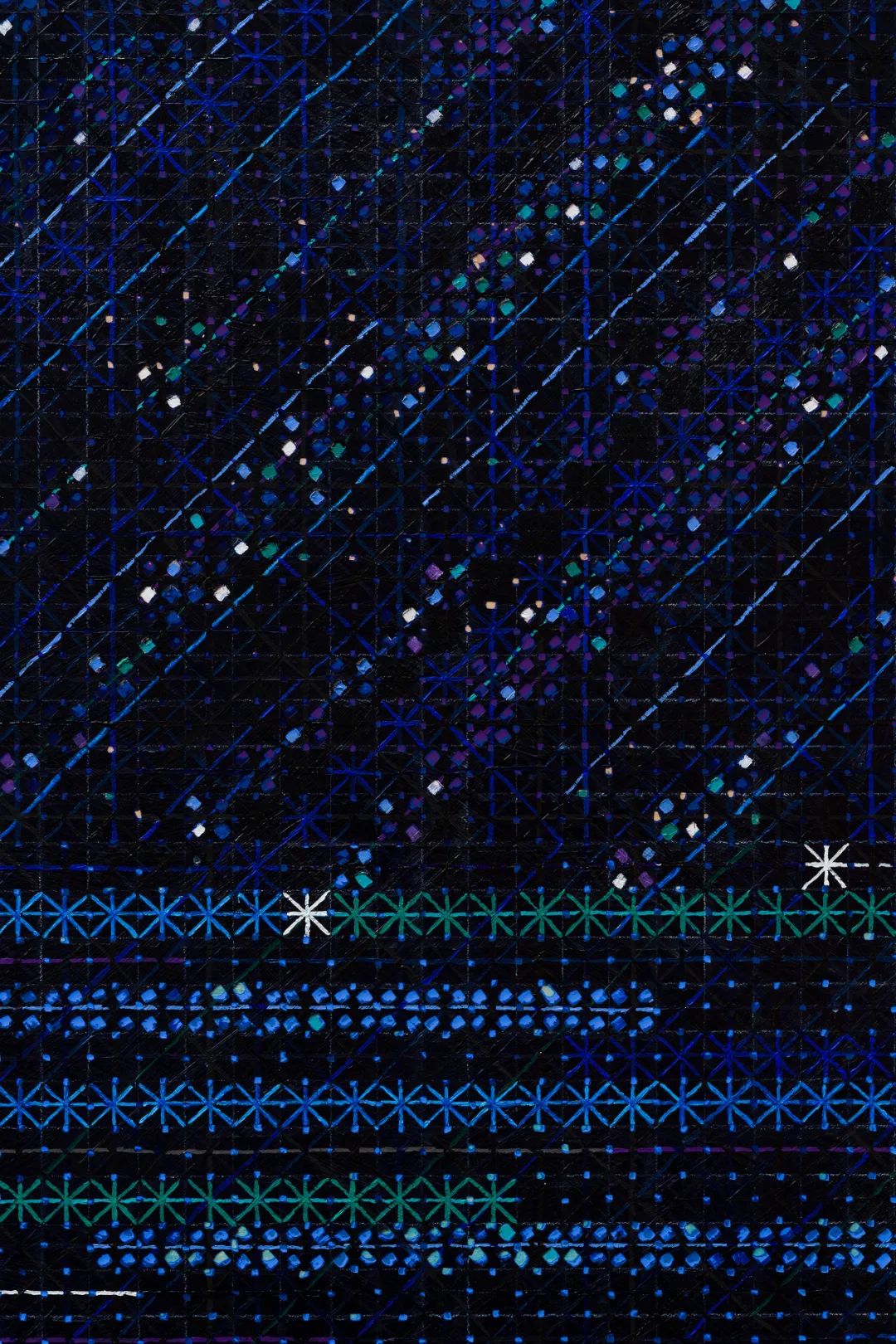

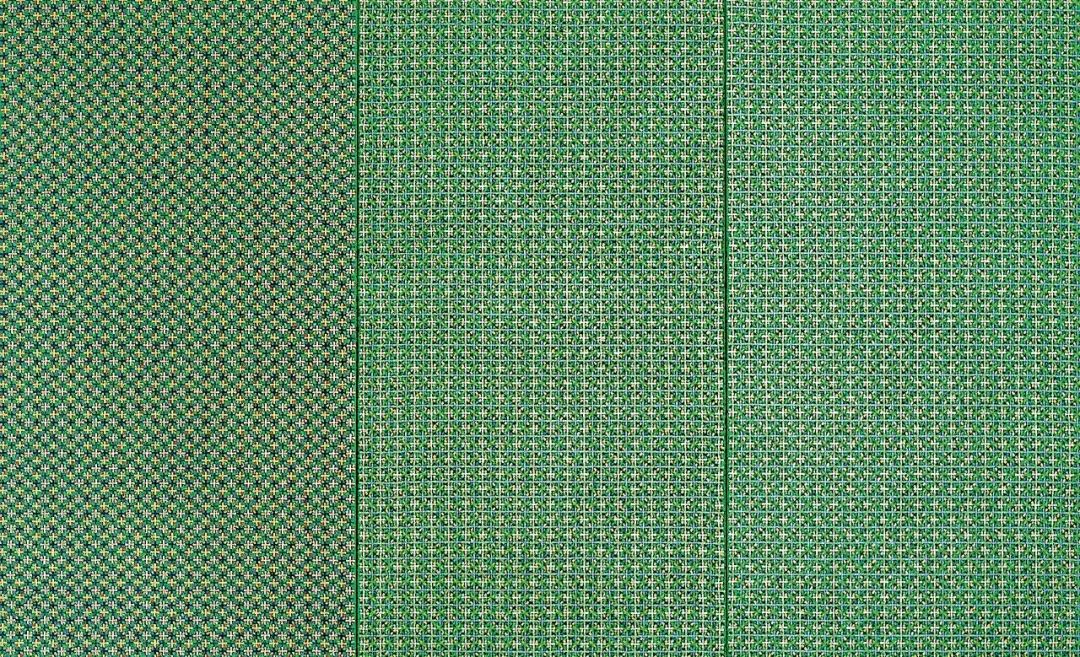

丁乙《十示2022-16》 局部

丁乙《十示2022-16》 局部

这些与海、旅程有关的意象,让我对丁乙的长达30多年的十示系列有着另一种真切的想象:当我凝视丁乙新作《星座》中的十字时,总是与海的广阔无垠进行关联,那些在时间中漂浮的“十字”在丁乙的历程中有着何种命运?

如果用丁乙作品中最重要的元素“十字”来比拟,它在漫长的30多年中所创造的世界,有着大海一样史诗的维度。大海没有前后左右,没有航标,它可以冲散人类可被铭记和叙述的足迹。广阔、无垠,你无法像掌控“定律”一样统治它,“十字”如此的自由,人的命运却又如此的渺小,宛如沧海一粟。而在“十字”的旅程中,时时有着迷航的风险,能指引丁乙的只有自己。“十字”既在历史长河中恒古存在,让人浮想起种种隐喻,又是如此的陌生,丁乙需要孤注一掷地去找寻、创造、命名它的全新意义。达成这个意义,需要反复地动用艺术家各种的技艺、经验和人心,一如夜晚海面无穷变化的波浪,它细微至深,却绝不重复,宛如头顶上古老的星空所穿越的漫长历史。

丁乙:故乡与旅程,宁波美术馆展览现场

丁乙:故乡与旅程,宁波美术馆展览现场

“十字”的旅程,有着和大海那样命运般的厚度和广度。或者说,当丁乙决定以“十字”作为他之后旅程中唯一坐标时,他便开始了一个冒险的旅程,从一片海域驶向另一片海域,以寻求“十字”的无穷变量。只是,他需要一个人创造起初别人并不理解的世界,没有艺术史的参照,也没有现成的语言供他指挥,他需要不断地调整:有时他灵感一现,得心应手,但随之,他又要中止这种流畅,进而自我反对,以让经验逃逸,“十字”复活。

旅程中,他还需要时间的帮助,只有漫长时间的跨度才能让“十字”的这段旅程真正站得住脚。也只有在这种空间和时间相互交错的作用下,我们才能理解长达35年的十字绘画中的史诗感。丁乙画了近乎一辈子的十字,那些数以亿计的十字,有着各自的定数,它们被创造又被遗忘,十字的有情和无情,像是不可抗拒的命运,更像是抽象的人类整体。

于是,这则年少时的故事,海与故乡的往事,成为丁乙十字旅程的一则隐喻。

形式与现实的两种标尺

我总是设想,在丁乙的观众之间存在着这样一场讨论:如果只看丁乙1980年代末的作品,那些由尺子、胶带绘制而成的画面,是如此的理性、冷静、严谨。而另一些观众,只看过丁乙1992年左右的作品,那些充满手工感、灵动不羁的十字笔触,却又如此的感性、自由、放松,充满“口语化”的意味。

于是,在这些观众之间出现了一条裂缝,一种分歧,前者宣称1980年末的作品提供了一种工业化的精确性,一种需要在限制中才可获得的意义;后者则宣称1992年的作品,让艺术回到了人的感知与身体,艺术只有拥有更多自由才会得出意义。这两种观点导致他们对丁乙的“十字”特质上的分歧,而本质上也是关于绘画的功能、意义上的分道扬镳。

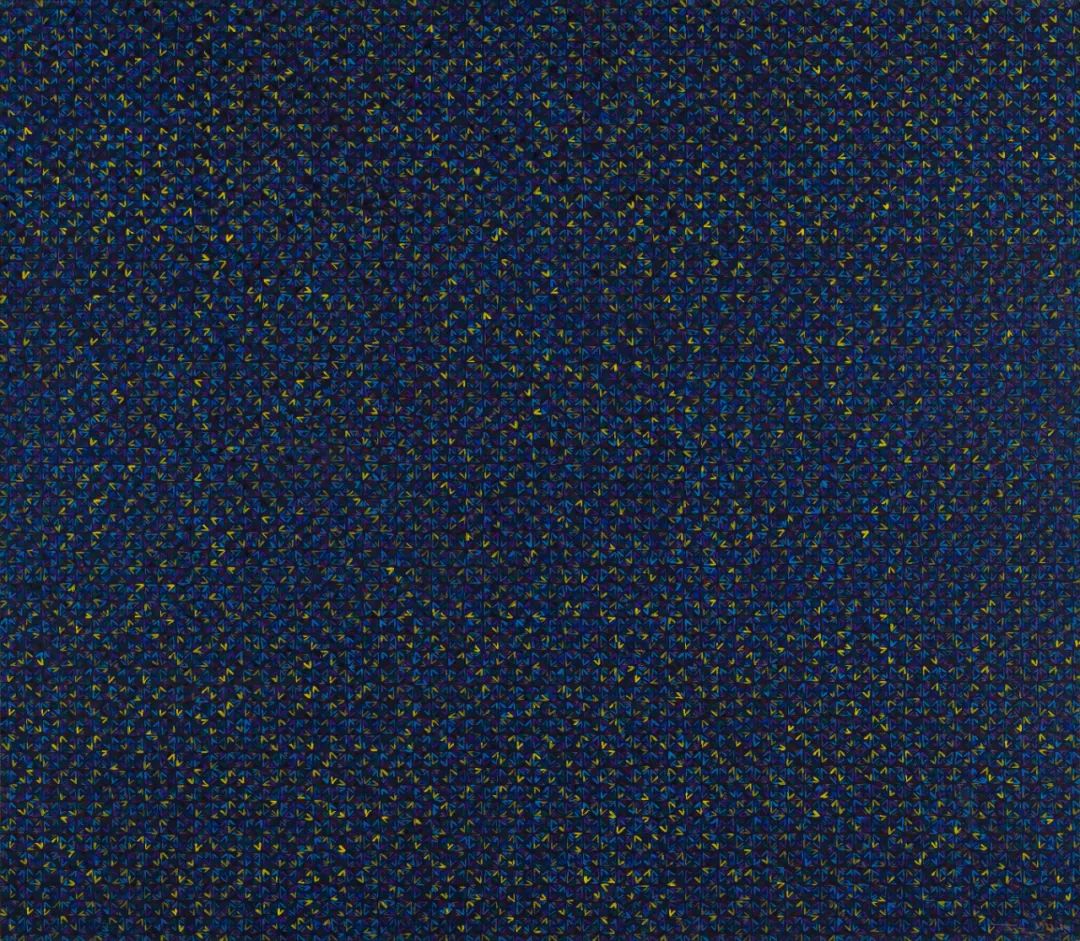

丁乙《十示1992-15》,1992,布面丙烯,140×160cm

丁乙《十示1992-15》,1992,布面丙烯,140×160cm

这种讨论同样发生在丁乙的其他时期,如果我们翻阅丁乙在十示早期的文字与图片,从20世纪80年代初受塞尚、尤特里罗、吴大羽、关良等现代主义的影响,丁乙决定与当时中国流行的政治主题和苏联绘画分道扬镳;再到80年代中后期,受蒙德里安、弗兰克·斯代拉等抽象绘画的影响,和对当时85美术新潮中表现主义和超现实主义盛行的远离,奠定了丁乙之后远离现实,走形式主义和纯化语言的道路。这些艺术家反复表述的论点与编辑的论据,很容易让评论者将丁乙定义为一个不问政治,不问现实,有着形式主义倾向的抽象艺术家。

然而,只需要多翻一些页码,等待时间的发生,这些观点将再次被动摇。20世纪90年代末,一位加拿大学者访问上海,他在丁乙工作室问道:上海正在发生着巨变,为何艺术家却都在自己的系统里冷静地工作?这样偶然的际遇,迎来了丁乙的一个新的时刻。“十字”的天平开始向现实一端倾斜,之后长达数年的时间里,丁乙用荧光色描绘了上海乃至整个中国都市的巨变,从灯光工程到城市大量的霓虹灯广告,从高架桥上远眺摩天大楼林立的结构,到消费主义的工业质感、像素化、数字虚幻式的视觉美感。

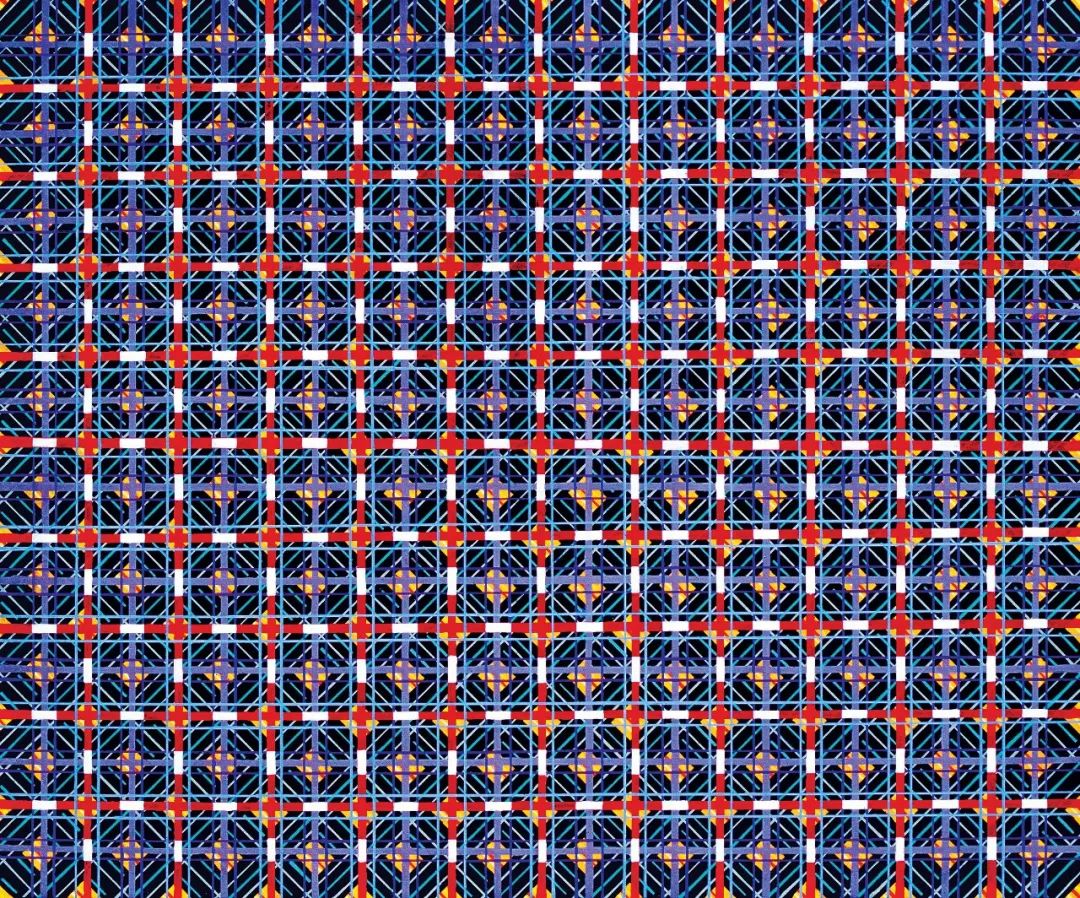

丁乙《十示 2008-22》,2008,成品花格织物上丙烯,260(H)x305cm, 150x150cmx2pcs), 80x80cmx2pcs

丁乙《十示 2008-22》,2008,成品花格织物上丙烯,260(H)x305cm, 150x150cmx2pcs), 80x80cmx2pcs

如果说第一种分歧,仍是关于一张画应该如何产生的争论:是设计理性,还是直觉感性?是给予限制,还是寻找自由?那么,第二种分歧,则是关于更本质的艺术价值和存在理由的争论,是形式主义,还是现实主义?这个争论从艺术与艺术史诞生的一刻就从未停止,它既是丁乙所钟爱的那些艺术先贤曾经努力的方向与遭遇,又是丁乙在十字的演变中需要反复斟酌、思考、拉远、趋近的议题。在这段旅程中,十字的命运又再次和历史相遇。

笃信丁乙是形式主义者的一方,可以拿出这样的例证,丁乙只是局部地放弃了语言纯化,但他笔下的现实,绝非是现实主义的。“十字”不过是上海或现实的虚像,心绪与模糊的形态,这些荧光色的画作,并非是对现实的“写实”,而是对现实的“写意”。孤例不以为证,这种案例也在丁乙其他时期,20世纪90年代中后期,丁乙开始尝试在不同材质上创作全新“十字”,从亚麻布、成品布到卡纸、水彩纸、瓦楞纸、硬纸板,再到数十年创作中广泛使用的粉笔、荧光色、刻刀、油画、水彩等,这些丰富的媒介实验,无不指向丁乙是一位有着坚实而又广泛实验的形式主义者。

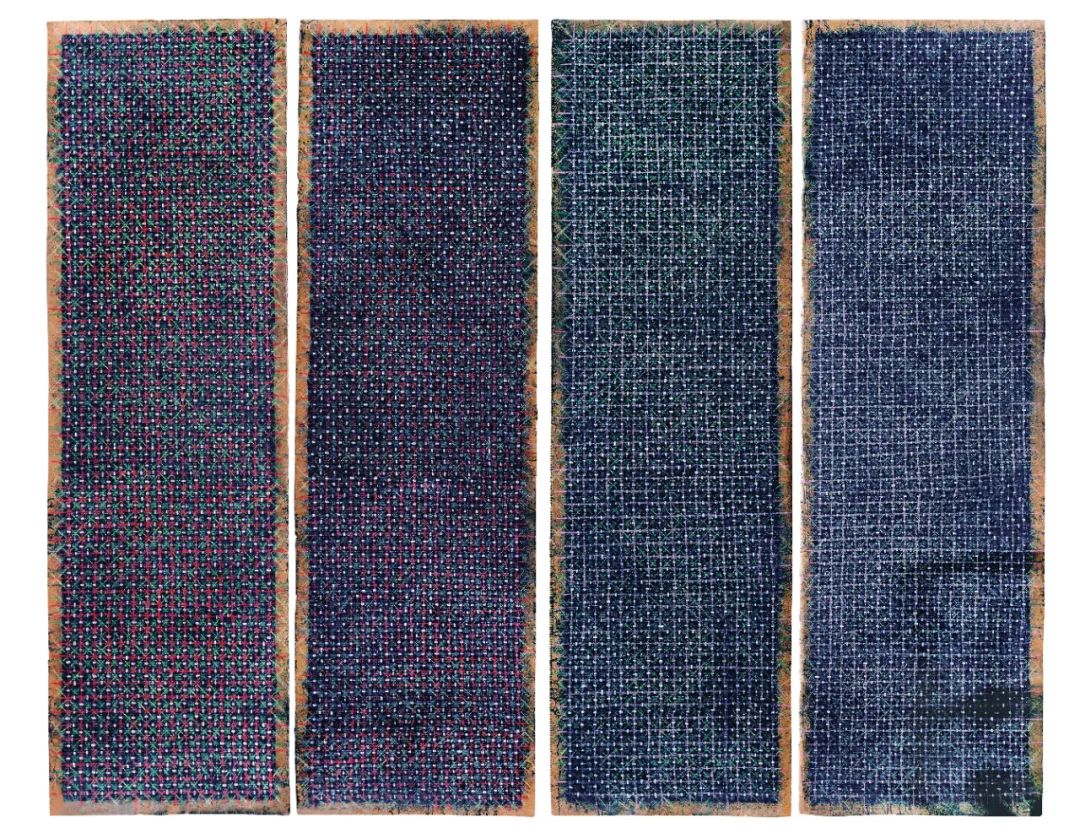

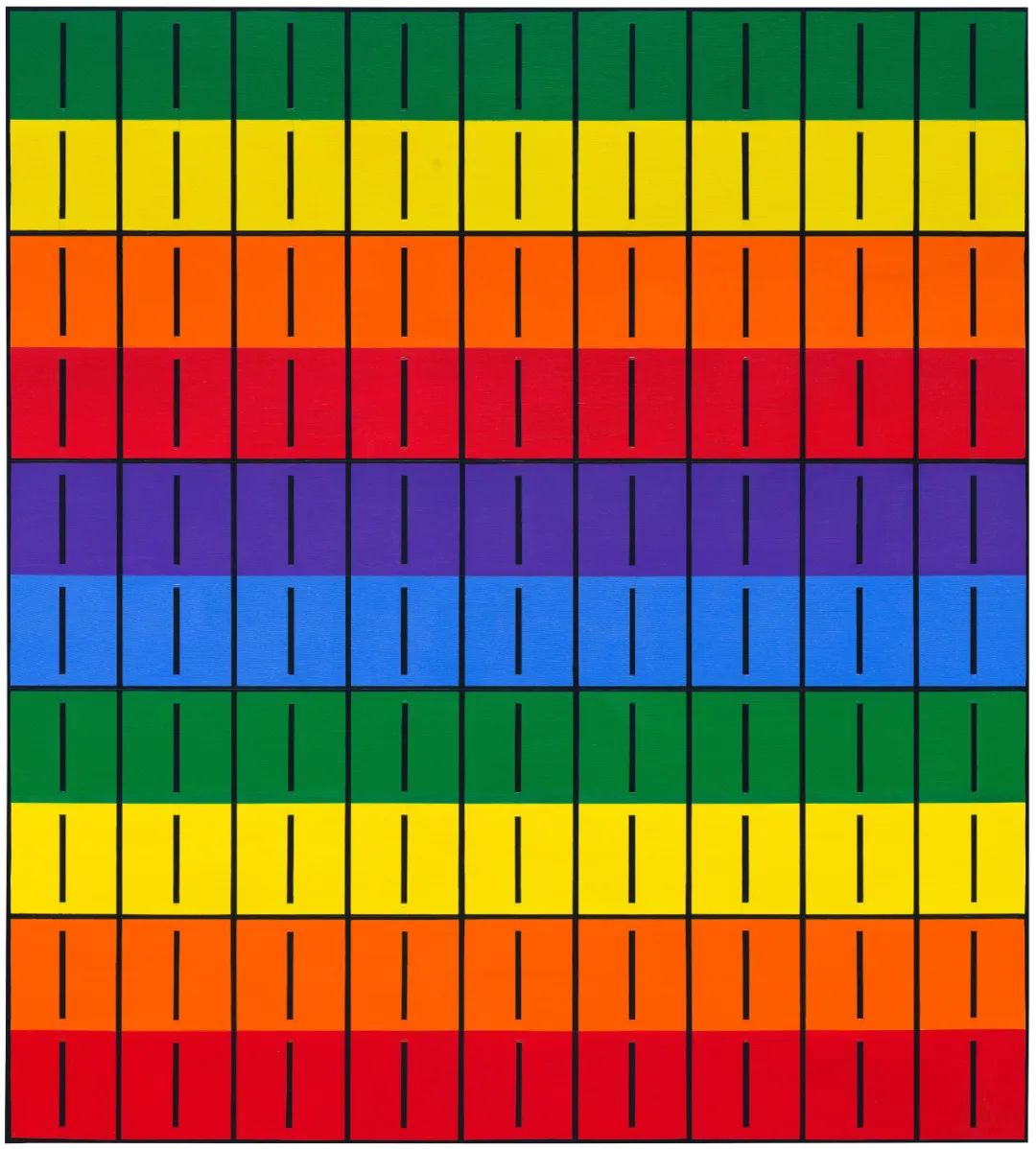

丁乙《十示 1997-B21-B24》,1997,瓦楞纸上粉笔、碳笔,260×80cm×4pcs

丁乙《十示 1997-B21-B24》,1997,瓦楞纸上粉笔、碳笔,260×80cm×4pcs

丁乙《十示2001-5》,2001,成品布面丙烯,260×420cm

丁乙《十示2001-5》,2001,成品布面丙烯,260×420cm

笃信丁乙后期倾向现实主义的一方,也可以拿出诸多例证。例如从动机上,自上海系列开始,现实重新赋予“十字”血肉,赏于激情,重建“十字”的意义与信念。上海系列在2000年左右,与上海其他的几位艺术家一起,勾勒了中国城市化在青春期巨变的图景,徐震拨快的钟表,杨福东的都市影像,刘建华的陶瓷风景等。正是这样的论述,使得丁乙得以摆脱形式主义的艺术自治和传统属性,从1988年的十示系列开始,一直是中国当代艺术社会现场中不可或缺的人物。而在之后,西藏系列中对珠峰的宗教与自然式写照,在去年的青岛展览中对海与星辰的情感描绘,无不是现实主义和自然主义带来的视角。

或许在一件事上两方没有分歧,就是丁乙的“十字”始终存在的思想性、严肃性和哲学性,“十字”重申了人的意志和艺术的学理性价值,“十字”从形式出发,最终停泊在一个与世俗社会区隔的精神世界。让我们先搁置这些没有答案的争论,无论是形式主义,还是现实主义,它们都在丁乙漫长的十示系列中真实存在,也都是丁乙曾经使用过的艺术体系。

但又是什么导致了这种标尺上的分歧?我们或许可以在丁乙漫长的十字历程中寻找答案。和那些可以“一言以蔽之”的艺术家相比,丁乙有着一个特殊的轨迹:从20世纪80年代初的现实主义,到80年代中期的形式主义,80年代末的抽象创作,再到90年代观念艺术的形成,2000年后重返现实与形式的混合。

这样一个路径,在中国独一无二,绝大多数中国艺术家不是缺少了前半段,就是缺少了后半段,艺术观止步于某一种固定的主张和潮流之中。亦如我们总在许多艺术评论中,看到对艺术家的“丰富性”和“可能性”的轻易描述。然而,和丁乙的十示系列在35年中时刻紧张,而又矛盾的变革相比,“丰富性”和“可能性”这两个词成为最好的例证。也恰恰是因为丁乙的一致性和严谨性,三十多年的时间,赋予丁乙足够的专注、精确和广阔的时空,才使得推进成为可能:可能从不来自想象,可能来自漫长的实践,身体力行的付出,经验和反经验在同一轨道上的反复与穷尽。

丁乙:故乡与旅程,宁波美术馆展览现场

丁乙:故乡与旅程,宁波美术馆展览现场

重返变革的时刻

在描述别人的故事时,我们能清晰地判断出艺术家在创作出高度成熟的作品之后,是否错过了做出调整和改变的时机?并为此惋惜或振奋。然而丁乙是“幸运”的,这种“幸运”并不来自艺术家的运气,而是一种经年累月、反复的积累之后,对一种稍瞬即逝的“时机”的把握。也因此,丁乙从未延误战机。

虽然相对“变革”而言,有些艺术评论者认为,在一个局部问题上进行无休止的重复是合理的,甚至是必要的。对于丁乙而言,“十字”的重复,既为他带来声名,又让他真切体会到副作用的“困境”——生动性的丧失,复述艺术史中早已被反复的主题,是十分抽象的空话。丁乙既要面对一种真实的对过去的不满,又必须小心翼翼,以免“出格”。然而,腹背作战的双重困境,却给丁乙的“十字”带来一种永续的生机。

丁乙《草图13件》,1987-1989,纸上丙烯、铅笔,多种尺寸

丁乙《草图13件》,1987-1989,纸上丙烯、铅笔,多种尺寸

在20世纪80年代末的十示系列中,工业化、尺子、胶带的长期使用,使得丁乙开始警惕“艺术家”的属性是否被一种设计或是印刷制图者替代。几年后,丁乙开始更自由地使用笔触,转向“口语化”时,生动性被再次确立。对于笔触和绘画性的追求,让他拥有了更多娴熟的技巧,随心所欲的感受,但也没有了紧张的负担。这时,丁乙开始尝试一些并不顺手和陌生的媒介,粉笔、卡纸、瓦楞纸。在进行了数年的媒介和材料上的自由实验之后,丁乙开始尝试给予“十字”更多的限制和规则,他开始在一些成品花布上作画,那些已经设计好的纹路和格子规定了画面大致的范围,却也留下了在其之上覆盖、创作的空间。设计与创造,工业与手感第一次在同一张画面中弥合。也因为花布系列,丁乙的“十字”摆脱了平面的困境,他需要在一个二维的花布上,画出第二层皮肤,拉出一个空间。“十字”也由平面,走向叠加、含混的多重空间。至此,十字才由“形式”发展成“修辞”。

“修辞”的出现,也为丁乙之后的变革埋下了伏笔。花布上的创作在数年之后结束,这也预示着丁乙的作品里“材料”并没有彻底地替代“经验”。直到20世纪90年代末,上海城市的巨变为丁乙早已铺垫好的“修辞”带来了一个契机,“十字”终于可以在面对现实时,既关照现实,又不被现实的强大淹没,“十字”可以自由地驰骋在任何领域。

丁乙《十示 1989-7》,1989,布面丙烯,100×120cm

丁乙《十示 1989-7》,1989,布面丙烯,100×120cm

“另一种前卫 中国-日本-韩国,第七届釜山双年展”展览现场

“另一种前卫 中国-日本-韩国,第七届釜山双年展”展览现场

《十示 1989-7》在此次展览中展出,釜山现代美术馆,韩国,2016

然而,任何对现实故事的描述,都会随着故事的消磨与逝去,只留下铭记故事的形式。若干年后,人们早已忘却当时的发生,记载那段历史的一张画又回到了它的视觉本质。丁乙的视角再次转向画面内部,之后的黑白系列中,或许是颜色在画面中的稀缺,使得丁乙开始逐渐增加画面里的透视感和动态感,画面的内在矛盾,也再次被加剧,聚散和离合,肃穆与永恒,昏暗与冥想,“十字”由现实重返了精神的隐喻。

一张马列维奇的“白上白”,并不比那些繁杂的描绘显得逊色,精神的力量从不由多少来决定。这既是丁乙时时思考的问题,又为之后的西藏系列中对精神性追求做下铺垫。在反复描绘十字时,丁乙并没有像极简主义那样,反复地展演一种白色,或是四个色块之间的关系,而是不断地寻找“十字”的无穷变量,寻找支撑“十字”存在的形式与现实:这些形式有时来自遥远的西方现代主义,有时来自20世纪初中西方融合的拓荒者,而那些现实,时而像是古老而又神秘的西藏唐卡的虚像,时而像是一望无垠的渤海海湾外的星空,时而像是数十年前上海夜色中匆匆逝去的城市光影。

有趣的是,和那些将“变革”崇高化的宣言相比,丁乙又显得如此诚实,他在许多访谈中谈到其中两次“变革”更朴实而又真诚的动因,身体的极限。20世纪80年代末,由于使用直尺和胶带,丁乙需要长期伏案工作,这让他的腰背越加痛疼,这也导致了之后对轻松、自由的绘制方式的追求。而在上海系列中,由于多年近距离地使用荧光色,丁乙的眼睛早已不堪重负,黑白系列开启了他的远景角度。这让我想起与谢德庆的一次谈话,当我反复提及“一年计划”里的严密性和完整性时,谢德庆讲述了他在户外生活一年中的几次意外,那些被迫进入室内的故事。这让我意识到,“意外”有时比“设计”更真实、更真诚,更能贴近事物发展的本质。

丁乙于工作室创作

丁乙于工作室创作

某种意义上,“十”字是拟人的,它有着自己的身体性。“十字”扎根于丁乙经验的变迁,而非宣言中孤注一掷的策略。这种变迁有时是蓄谋已久,又只是临时兴起,我们很难知道“期许”和“意外”哪个先到来。但无论“十字”的变革以何种方式来临,它们都是“十字”生命里真实的片段,“十字”喜怒无常,有着坚定不移的信念,却没有记性,像是不可抗拒的命运,又像是抽象化的人生。但无论如何,我们可以把握的是,一个个全新的“十字”的诞生,成为丁乙变革艺术史的工具,用现代主义衡量古典精神,又用观念艺术反讽形式主义,再用古典精神重新注入观念艺术的漫长拉锯。

在长达35年的“十字”生涯中,“十字”无穷无尽的变革,让丁乙逃脱了绝大多数抽象艺术家一生难以逾越的命运,杜尚的那句经典讽刺:“绝大多数抽象艺术家,在画一种叫‘抽象’的抽象画”。“十字”罕见地没有成为一句十分抽象的空话。

丁乙:故乡与旅程,华茂艺术教育博物馆展览现场

丁乙:故乡与旅程,华茂艺术教育博物馆展览现场

观念艺术的时钟

“所谓我的风格,就是由几个因素组成:第一是格子,整个画面做了格子。第二,所有的东西都是用线来表述的。第三,“十字”或“米”字符号,这三个东西构成了我的风格。”

——丁乙

丁乙的这段描述,让我想起索尔·勒维特在1967年写下的《关于观念艺术的几段文字》,这篇经典的观念艺术的宣言,制定了索尔勒维特终其一生的原则,也为我们理解丁乙作品中的观念性提供了最为重要的途径。

无论我们如何洞察丁乙作品中的变化,都不足以解释丁乙最显著的风格:丁乙自1988年至今的创作中,“十字”是画面里的唯一内容。而在这段长达35年历史中,“十字”清除了过去艺术中的“内容”与“主题”,并出现了一种罕见的一体:“十字”既是内容,也是形式,亦是最终的观念。这个显而易见却又至关重要的线索,恰恰是丁乙艺术观念中最核心、最本质的部分。

丁乙《十示 II》,1988,布面丙烯,200×180cm

丁乙《十示 II》,1988,布面丙烯,200×180cm

衡量一位艺术家漫长的艺术生涯时,有两种价值迥异的观点,一种是基于现代主义的原则和法度:艺术家总是逐渐进步,新作总是要优于旧作,随着经验的增长,艺术家总是要越画越好。然而,即便是蒙德里安、马列维奇这些形式主义的大师,却也陷入到创新与重复的困境,他们发明了结构,但又为结构所困,他们的后期作品并没有比“代表作”更好,也很难称之为发展。

另一种则是观念艺术带来的启示。极简主义出现,终结了“创新”和“重复”二元对立的魔咒。“重复”成为极简主义的策略,它将艺术从形式和美学愉悦中解放出来,使得“形式”迈向了“形式变量”的叙事性,并衍生了一场影响至深的观念艺术的运动。至此,观念艺术提供了一种新的观看标尺,我们可以把艺术家不同时期的作品视作一个完整的体系,前后之间并不存在进退的关系,艺术家只是在“变量”中寻找不同的差异和侧重,形成关于“变量”的叙事。

显然,丁乙系列间的关系并不属于前者,而是属于后者。观念艺术成为解读丁乙十字生涯最核心的密钥:丁乙的十字始终以“什么可以被讲述”和“什么不可以被逾越”之间的张力为原则。作为规则,“十字”必须被保留,它是丁乙持续发展“十字”的理由和首要问题。作为变量,“十字”又必须有着叙事的潜力,它在发展中被不同的笔触、结构、心绪塑造,以免自己成为自己声明和想法的囚徒。“十字”之间并不存在好与坏,每一次作品演进的节点,也算不上进步或是退步,它们只是十字体系中不同的分支。

丁乙《十示1991-3》,1991,布面丙烯,140×180cm

丁乙《十示1991-3》,1991,布面丙烯,140×180cm

“中国前卫艺术展”展览现场,牛津现代美术馆,英国,1993

“中国前卫艺术展”展览现场,牛津现代美术馆,英国,1993

对于丁乙而言,“十字”是一个过程,而非结果。这个过程的意义在于将“十字”从一个符号,发展成一个意义的系统。在这个系统中,丁乙为“十字”的生成,设置了不同的语法:感性的十字、理性的十字、刻刀下的十字、纸本上的十字、灯光中的十字、山峰下的十字,共同组成了十字的体系。但无论如何,“十字”是唯一不变的坐标,其他任何附加的元素,都是辅助这个重复组件的临时性材料,这些材料对应着工业化的尺度,纸张和媒介的特性,花布等现成品的运用,或是西藏自治区、上海、青岛、宁波这些地区的现实经验,所滋养的“十字”不灭的价值。

十方:丁乙在西藏,拉萨喜德林空间展览现场,2022

十方:丁乙在西藏,拉萨喜德林空间展览现场,2022

丁乙:流动的无限,青岛西海美术馆展览现场,2022

丁乙:流动的无限,青岛西海美术馆展览现场,2022

简单不变的“十字”,有效地消除了事件,现实留下的只是具有道德意味的精神。只有这样,“十字”才能逃离现实符号、地域风情、历史包袱,成为一种广义而又普世性的通用语言。同样,“十字”没有本质,它在任何时期的面孔,都不过是运动中的表象。而“本质”恰恰是丁乙30多年实践中反对的东西,这个现实主义的产物,将“十字”概念化、固定化、符号化。这也构成了丁乙工作的动力,对“十字”可能性的讨论,将十字从单一的“所指”中解放出来,进入无限“能指”的领域。

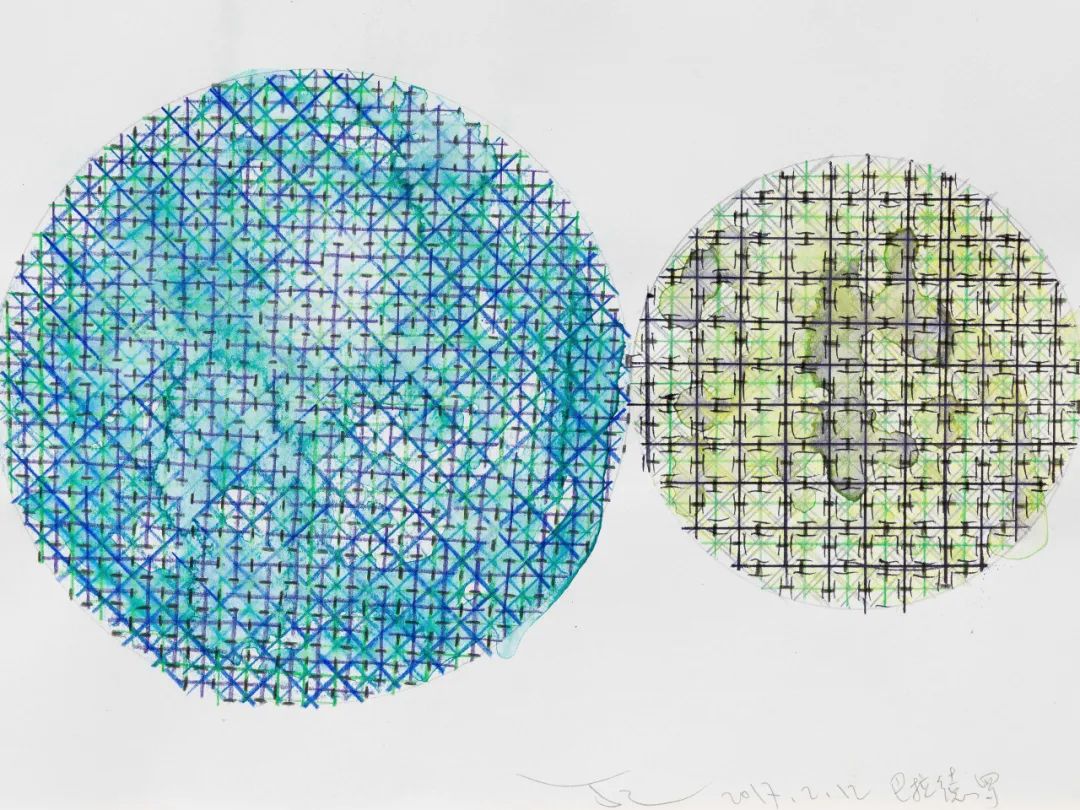

丁乙,“旅行笔记”(2023),中国宁波

丁乙,“旅行笔记”(2023),中国宁波

“旅行笔记—东南亚季风”(2018-2020),金边

“旅行笔记—东南亚季风”(2018-2020),金边

“旅行笔记”(2017),古巴巴拉德罗

“旅行笔记”(2017),古巴巴拉德罗

然而,对于艺术界而言,“十字”一旦在哪天被中止,被放弃,丁乙几十年的工作也会被削弱。“十字”的不朽,恰恰来自时间,亦如丁乙所言:“我的艺术需要时间,只有自己不断地发展,才可能真正站得住脚”。“十字”漫长的艺术历程,也成就了丁乙的重要性,成为中国当代艺术现场中的孤例。在中国当代艺术的巨变的40多年中,没有几位艺术家像丁乙这样,可以在加速度的历史中,保持一种缓慢、专注,而又唯一的文化立场,他和河原温、谢德庆,成为观念艺术在亚洲的绝佳回响。

虽然,观念艺术从20世纪90年代就影响了中国。但和丁乙相比,大多数艺术家只是临时性地借用,之后便早早放弃。对于他们而言,观念艺术中“重复”和“极简”,只是抵御和对抗中国当代艺术或社会激变的一种手段。这种手段,由于缺乏足够的时间,来抵达深度,形成系统,往往沦为一种“点子”和“招数”。也只有“时间”和“克制”,会让“重复”这件事走向精神,走向人们度过的漫长人生。作为存在的证据与留白,丁乙35年间的十字,河原温终其一生的日期画的传奇,谢德庆在多个一年之后,再也不做艺术的巨大代价,有着同样清教徒式的精神。

“时间”让丁乙获得了某种自在,一种区别于“公转”的“自转”。在“十字”的高塔之上,只有自己和日月星辰、浩瀚宇宙之间无垠的关系。“时间”亦让丁乙获得自己的时钟,它不以中国当代艺术的潮流变迁为转移,也不以艺术史的兴衰为参考,撰写着自己的时刻表。

1988年,丁乙的十示创作始于西方抽象艺术的衰败期,而观念艺术早已成为压垮抽象的最后一根稻草。而彼时的中国艺术界,抽象刚刚兴起,还是一片观念艺术未曾涉入的边陲之地。历史的时差,让中国艺术家刚刚踏上现代主义的大船,后现代、观念艺术的大船已然靠近码头。在这种错置的时空中,丁乙既要进入语言的纯化,又要制定决定自己一生的观念宣言。那时,他并不得知,西方观念艺术的先贤们,在经历了一场场六七十年代的社会运动之后,逐渐无力,最初拒绝现实的宣言,导致他们无法应对新的社会冲击,直到布鲁斯·瑙曼的出现,带着观念艺术的成果,重返现实。

丁乙的三件作品在1993年威尼斯双年展的威尼斯馆中央厅“东方之路”专题展展出

丁乙的三件作品在1993年威尼斯双年展的威尼斯馆中央厅“东方之路”专题展展出

直到20世纪90年代末,丁乙才对那些声名显赫的观念艺术家“重复性的工作”有所了解。而此时,丁乙的“十字”已然重复了10年之久。也是在那时,中国城市化的巨变,为丁乙带来了一个重返现实的契机。至此之后,丁乙踏上了和布鲁斯·瑙曼同样的道路。

然而,中国艺术时差的特殊性,为丁乙带来了另一种福音:现代主义在他年少时奠定的自反情节,让丁乙无法像观念艺术家那样提前固定自己的一生,这也给之后现实主义的介入留下了缝隙。或许,只有在中国错置的时空中,才会出现口音如此复杂的艺术家。丁乙用35年的时间,实践了西方近百年的道路,他有着现代主义的底色,却践行着观念艺术的方针,但这代人作为知识分子的宿命,中国的巨变又让他投身现实的大潮之中。直到若干年后,现实退去,他又重新整合现实、形式、语言、观念之间的关系,以期许通过“内视”踏上漫长的精神之路。

几年前,伦敦泰特美术馆呈现了一个举世瞩目的展览,介绍了美国之外的波普艺术,在人们习惯性将波普与美国并置之外,波普艺术在世界各地发生。同样,丁乙的工作作为西方之外的观念艺术,有着他独特的价值和意义,他用中国所经历的震荡的历史和特殊的方式,形成对极简主义和观念艺术的革命性推动。

(文/崔灿灿,策展人)

(来源:香格纳画廊)

艺术家简介

丁乙(Ding Yi),原名丁荣,当代抽象艺术家、策展人,中国美术家协会理事。1962年出生于上海,1980-1983年在上海市工艺美术学院就读装潢设计专业,1990年从上海大学美术学院国画系毕业。1990年任教于上海市工艺美术学校,2005年任教于上海视觉艺术学院。现工作和生活于上海。