人们经常把印章和篆刻艺术混为一谈,实则不然。印章艺术应当指的是元明之前由工匠所刻或所铸,或由文人自己篆字交予印工所制,此时虽然印工可能无意识地加入自己的审美观点,但很难说是自觉的审美艺术,他们只把制印当做谋生的手段而非艺术作品,此时的印章只能称为印章而非篆刻艺术,是实用而非艺术。元明之后,由于容易入刀的石料被发现,印章的制作者渐渐由印工转化为文人,此时的印章才可以称之为篆刻艺术。因为篆刻不再仅仅是一种谋生的手段,而且成为文人的一种艺术创作,艺术审美的比重远远超过实用的意义。陈振濂先生提出了这样划分的理由:“第一:上古铜印大都是铸的,其制作手段一般较复杂,不易为单个艺术家的创作理想服务。且其工艺性太强,难以承受抒情写意的主体要求;又加之它是集体合作,也不符合艺术创作的个性化要求。而作为篆刻的元明清石印恰好反之,制作手段不复杂,又把篆与刻两套技巧集于艺术家一身,因此它自当不同于铜印时代的‘印章’。第二:上古印章的制作者均是工匠,他们既无专业意识,也缺乏上乘的文化修养积累,制作印章是目的性很强的技术过程;而元明清的篆刻的主体却是艺术家,他们有明确的专业意识,更有相对较高的文化积蕴,他们创作篆刻作品,是为了欣赏与审美愉悦,并无功利性很强的社会目的与个人生计目的(当然是在一个相对意义上说)这使得篆刻艺术家的动机、过程均具有明显的主动色彩,也使得篆刻艺术的主体—‘人’的素质与能力有了铜印时代所无法比拟的态势。第三:上古印章的功能就是取信,即使是在唐宋时代,取信的范围由军国重事转向稍稍渐出雅玩形态的书画收藏领域中来,似乎明显开始拥有艺术氛围了,但究其实质,则还是取信——作为某位太守、将军的身份权威证明,作为某位收藏家的身份真伪证明。用于军令、契约上与用于书画上,其使用范围相去甚远,但印章的取信、证伪功效则未变。而到了明代以降,篆刻的艺术化进程使得篆刻的生存方式也发生了转变:由应用取信的场合转向纯欣赏的场合。印谱的出现,无任何取信功能,它是纯为艺术欣赏服务的——无论是《集古印谱》还是时人自刻印谱,概莫能外。”陈振濂先生言之确凿,由此可见,石料的发现对印章由实用价值转为篆刻艺术所产生的影响之大。

一、篆刻石料的发现与广泛应用

篆刻石料的发现是一个漫长的过程。根据考古发现,先秦、汉代都有石料印章的发现;魏晋南北朝、隋唐、宋代均有零星的石料印章出土,但规模实在太小,不成气候。究其原因,大致如下:一种新材料或技术的发现是一个漫长的过程,篆刻石料的发现在某种意义上是偶然发现,但偶然中又含有必然。印章是一种交接的凭信,必须方便携带而且不易磨损,所以此时铜是理想的材质。文彭说:“石质古不以为印,唐、宋私印始用之,不耐久,故不传。”另外,印章材质还是身份的象征,《太平御览·职官部》涉及印材制度:“王公侯金,二千石银,千石以下铜。”又云:“自秦以来,天子独称玺,又以玉,群臣莫敢用也。”石料并没有涉及,或是石质材料根本不够档次收录在内。石质材料的印章当时是低劣的材料,现在出土的元明之前的石质印章也多是陪葬品。加之,文人尚未把印章当做一门独立的艺术来看待,鲜有文人涉及。因此不难理解,这么长的时间里,为什么石料没有成为印章的首选材质。

直到元末王冕发现石料,这种材质才进入文人的视野范围:“初无人以花药石刻印者,自山农始也。山农用汉制刻图书,印甚古。江右熊巾口笥所蓄颇夥,然文皆陋俗,见山农印大叹服,且曰:‘天马一出,万马皆暗。’于是尽弃所有。”郎瑛又云:“图书,古人皆以铜铸。至元末会稽王冕以花乳石刻之,今天下尽崇处州灯明石,果温润可爱也”但是,王冕发现花乳石之后,篆刻并没有得到广泛的传播,这一点从明代文人大都还是自写篆字,然后交予印工铸刻即可得知。文彭在发现石料之前,亦多是亲自篆字,然后交予印工用象牙所刻,此时石料材质并没有被广泛运用,也就不难理解了。王冕虽发现了石料,自己也开始自刻印章,但王冕的名气与地位远不如赵孟頫。他虽然也是一位名士,但不是当时文艺执牛耳者,受者寡,只有赵孟頫才有能力推广自己的艺术思想,受者众。另外,新的材质的出现到进入广泛的创作领域亦有一个接受期,一旦新的材质被人接受,便能促进艺术的发展。而这一接受时期很快就得以到来,并促进了篆刻艺术的繁荣。

二、石料材质在明代的普及和原因

石料材质到明代文彭之时终于得以广泛运用。文彭出任南京国子监之时,在西虹桥处偶遇一老髯之四筐灯光石,便欣然倍资购之,而且“自得石后乃不复作牙章”。由此可知,文彭所发现石料并不是承自元代人王冕,而是自己的一种新发现。文彭发现石料并自己入手篆刻引领了一代风气,为士人所追捧。这一新材质的发现,在这一时期引得士人争相夸赞。晚明屠隆《考槃徐事》载:“青田石中,有莹洁如玉,照之灿若灯辉,谓之灯光石,今顿踊贵,价重于玉,盖取其质雅易刻,而笔意得尽也,今亦难得。”徐上达云:“今之人多舍铜玉而尚石朴矣,岂不知铜坚久,玉贵重,抑亦以铜玉之文,皆不及石章且易便也。”周应愿《印说》载:“凡印,古以铜,间以玉、宝石。近以牙,间以铜。近又以青田佳石……石,刀易入,展舒随我,小则指力,大则腕力,惟其所以,无不如意,若笔阵然,所以反胜玉。”吴名世《翰苑印林》曰:“石宜青田,质泽理疏,能以书法行乎其间,不受饰,不碍力,令人忘刀而见笔者,石之从志也,所以可贵也。”沈野在《印谈》中云:“石则用力少而易就,则印已成而兴无穷。”

因此,直到文彭时,印章的材质才由石料取代铜、象牙等材质,并大兴开来。

为何王冕发现石料却没有得到普及,而明代文彭发现之后却迅速普及开来呢?其中缘由亦值得探讨。首先,这与明代商品经济的发展有着紧密的联系,明代商人特别是儒商的介入,对明代书法、绘画等都产生了影响,篆刻艺术亦不列(例)外。因为石料的广泛运用,文人开始了自刻的生涯,加之明代商人广泛的参与到艺术中来,收购士人篆刻成为了一种风尚,最为成功的例子即是何震,其“片石与金同价”。何震在市场上的成功,起到了积极的示范作用,带动了大批的印人走出书斋,开始了篆刻艺术的市场之旅。周亮工云:“‘予独叹承平之日,何主臣、吴午叔、朱修能诸君以此技奔走天下,士大夫皆以上宾事之。足忌奉金钱,得其一章喜挂于睫。’‘工印章者毋虑数千家。’许多徽籍印人相继离开家乡,在各地鬻印为生。‘今人之帖括不售,农贾不验,无所糊口,而又不能课声诗,作绘事,与一切日者风角之技,则托于印章以为业者十而九。’”因此,商人的收藏使篆刻艺术有了市场,无怪乎文人乐于参与其中了。

另外,明代之前大多数文人视印章为小技,壮夫耻为之。但这种情况到了元代就因为文人画的提倡而有所转变,文人画提倡诗书画印的集合,一幅绘画作品中,不应只有绘画部分,还应该包含书法题诗,当然押上印章也是必不可少的部分。因此可以说,文人画的提倡提升了篆刻的艺术地位,发展至明代篆刻艺术便不再是低等的工匠之事,而成为文人们遣性的艺术创作,加之石料的普遍使用,篆刻艺术大行其道也不足为怪了。

三、石料的介入与篆刻艺术的拓展、篆刻对篆书的影响及文人审美的改观

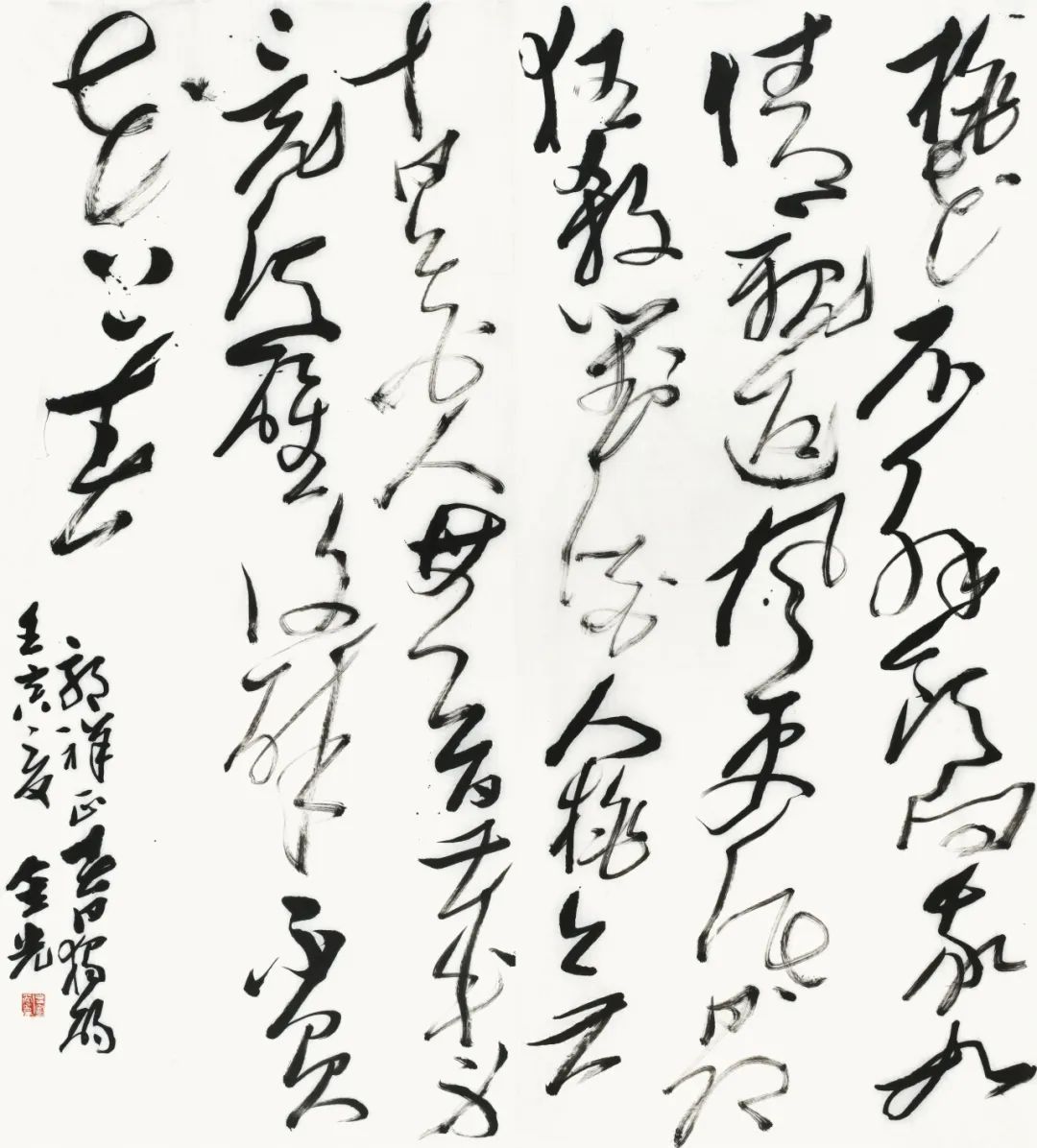

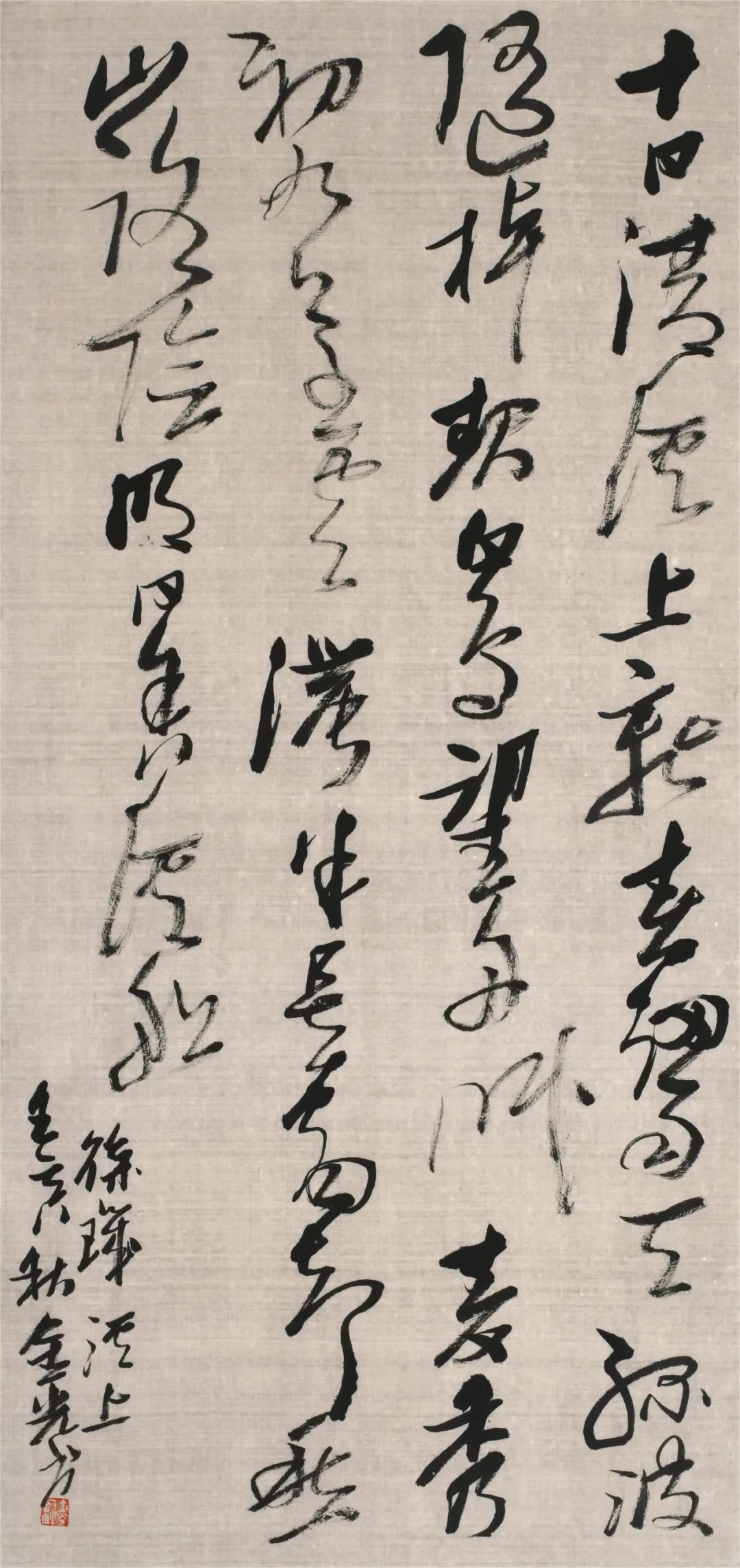

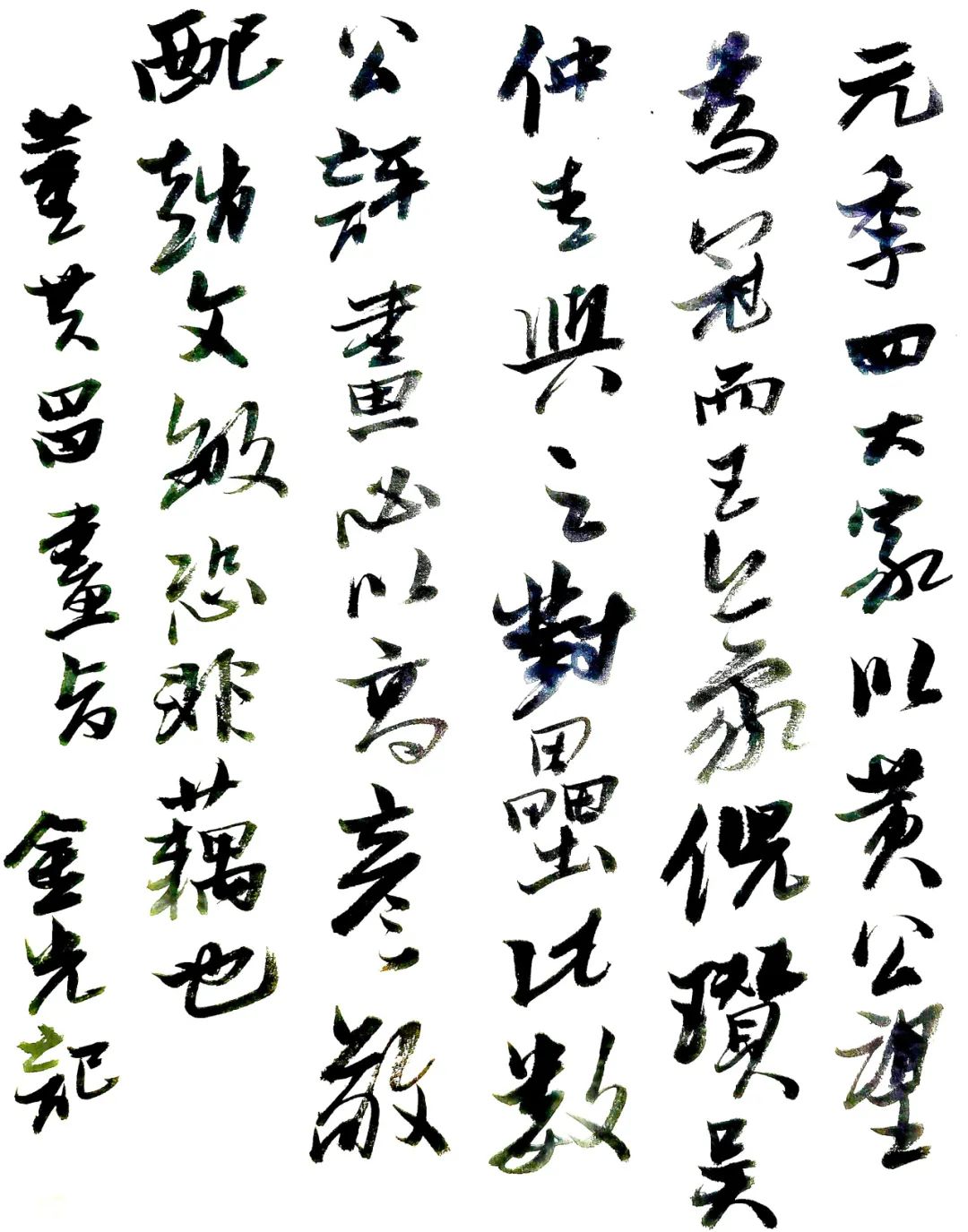

自文彭发现石料材质之后,印章便转化为篆刻艺术,成为了文人雅士所乐之事,“文人以篆刻为游戏,如作士夫画,山情水意,聊写胸中之致而已”,自此,篆刻艺术成为一门独立的艺术。石料材质的介入不仅使篆刻成为一门独立的艺术,而且大大丰富了篆刻艺术;不仅改变了篆刻的主体,而且丰富了印面文字的艺术表现;并且导致了边款艺术的诞生,当今学界一般认为文彭与何震开创了印章边款艺术。边款文字可以是篆书、隶书、魏体、楷书、行书、草书等,凡书法各体皆可入款。边款艺术丰富了篆刻艺术,边款艺术集文学、书法、刀法于一身,最后体现在印谱上还要拓,这一艺术创作过程也较能体现创作者的艺术审美水准。根据众说,文彭首创边款,从他存世的篆刻作品,可以看出其边款是先写后刻,而且应该是双面着刀,这和碑刻的刻法大致相同。在边款的制作中,创作者的艺术思想能得到反映,同时,边款的金石味亦难免会影响创作者的艺术审美。边款发展至文彭弟子何震之时,已不再先写后刻,而发展为直接入刀——单刀刻法,如果文彭的双刀刻法较能体现笔意效果,那么何震的刻法单刀直入,淋漓畅快,则更能体现刀味和金石味。“何震的印作,锋芒毕露,精神十足,评者盖为‘猛利’二字——其‘猛’其‘利’,也正是突出了篆刻中刀与石的两大因素,甚至在边款刻制中,他也一改求精求工的双刀刻款,首创了单刀刻边款,抒情达意趣味甚浓。所以说他对印学史中的的‘刀法史’颇有贡献。”此二人之后边款艺术大兴,一部完整的印谱就必须包含拓边款。边款的兴盛必然和明代人审美的转换有关,而边款的发展必然会影响人们的审美改变,特别是石料篆刻的运用和单刀刻边款的普及,其中的金石味与刀味必然影响人们对书法艺术的审美。

文人涉入篆刻艺术必然要求文人有较高的篆书水准,赵宦光云:“今人不会写篆字,如何有好印?”何震亦曾说:“六书不能精义入神,而能驱刀如笔,吾不信也。”篆刻家们越来越注重篆书水平,篆刻对篆书的要求必然会使文人们更加重视篆书艺术。“印之所贵者文,文之不正,虽刻龙锲凤,无为贵矣。时之作者,不究心于篆,而工意于刀,惑也。”“夫图章之难,不难于刻,而难于篆,点画之中,尽态极妍,曲臻其妙。”到了明代中晚期,篆刻艺术中更是“人人斯籀、字字秦汉”。篆刻的要求,使篆书艺术在明代得到一定程度的发展,赵宧光更有创草篆一说。不难联想,石料进入篆刻领域之后,引起的一系列变化,先是文人广泛涉入篆刻艺术;文人自刻印要求篆刻的艺术性,因此又要求篆书功底,为此一定程度上刺激了篆书艺术的发展;石料的运用也使边款艺术得到发展,边款的单刀刻法,使人们的审美发生了潜移默化的变化,金石味、刀味、残崩美都进入了人们的视野之内,而对残崩美的追求成了晚明的风气。

明代文人加入篆刻创作的队伍改变了当时人们的审美。米简《印经》中对篆刻艺术水准的划分,很能说明人们审美水平的转化:“刀法浑融,无迹可寻,神品也。有笔无刀,妙品也。有刀无笔,能品也。刀笔之外而有别趣,逸品也。有刀锋而似锯牙燕尾,外道也。无刀锋而似墨猪铁线,庸工也。”明代杨士修所著《印母》中将篆刻风格分为“伶俐”和“厚重”两种,“厚重”一类很能说明当时审美风尚的改变。另外,残崩美成为了明代文人篆刻家们普遍追求的艺术效果,这也是明代审美改观的印证。

明代晚期的文人篆刻家打破了传统印玺的风格,追求因岁月侵蚀而呈现出的残破裂痕的秦汉印章之美,并且将之视为“奇”迹,把残缺作为一种新的美学趣味,并将残破之美作为文人篆刻家所企望的艺术特质,因而他们在自己的作品中也力图追求达到这种审美理想。晚明评论家沈野就记叙了一些关于文人们追求残破美的有趣的轶事,“文国博刻石章完,必置之椟中,令童子尽日摇之;陈太学以石章掷地次,待其剥落有古色,然后已”。又如,晚明篆刻家何通的印谱《印史》中的“陈胜之印”,表现了篆刻者在不经意之间所达到的残破效果,“陈”字的破损使笔画粘在一起,呈现出秦汉印章中所见的残破古意。这就是在追求朦胧残缺的审美趣味,也就是尚“奇”风尚的一种表现。

屈志仁认为,晚明篆刻家追求这种人为的残破,很大程度上缘于晚明人对于古代书法拓本的鉴赏经验。因为讨论拓本是晚明文物鉴赏的重要组成部分,许多文献都有记载,这种对石刻铭文的把玩与品鉴,在很大程度上提高了文人收藏家们的鉴赏水平,也潜移默化地改变着他们的审美观。到了晚明篆刻之风炽盛之际,刻石残破痕迹也备受注目,这在很大程度上改变与影响着晚明的篆刻风格,因而追寻残崩之美也成为一种时尚。更有趣是,篆刻中的线条粘连造成的朦胧残缺趣味又影响了书法创作,这在王铎的书迹中表现得甚为明显,观王铎书作,许多地方有因涨墨造成笔画之间的粘连,甚至有的笔画之间的空白完全被墨晕没,产生出一种朦胧美的趣味。由于毛笔蓄墨很多,墨在字中晕开,使字的边缘出现不规则形状,又如是刻石章时快速运刀崩坏效果。值得注意的是,王铎所用的名章也是残破粘连的。这不得不引起我们深思,书家在作品中尽力表现与篆刻所欣赏的残破相似的视觉效果,这种视觉经验让王铎在书法创作中大胆使用涨墨,把印章残崩之美的效果表现在书法创作当中,并将其作为展示率真、自然乃至“奇”的手段。

四、金石拓片的收藏与明代文人审美的改变

明代中后期由于王朝经济的衰败,对于书画作品的收藏管理得不再那么严厉,明王朝甚至以宫中收藏的字画当做俸禄发给官员,称为“折俸”。这样一来,使得明代的收藏事业广为扩散,辐射到社会各阶层,王公贵族、绅士名流、富商大贾、书画家、文人甚至普通老百姓莫不参与其中。而且其中很多著书立说,较为有名的有项元汴、王世贞、文彭、韩世能、董其昌、张丑等人。而金石、拓片是明代人收藏中很重要的组成部分,不仅收藏而且还进行研究,虽较之清代有所不及,但有下启清代之作用,且较之前代有所进步。“金石是古人收藏的一大项,元明人的金石收藏及研究虽然不及清代,但和宋代比较,并非一无长进。……明代曹昭《格古要论》于‘鉴别’一项别有心得,其书‘古铜器论’发前人未得之识见,为赏鉴之家称道。又前人的金石著录只着眼于古代金石,明代赵崡《金石镌华》采集金、元石刻,陈暐《吴中金石新编》专录明初诸碑,扩大了金石著录的范畴。”金石拓片的收藏虽不及书画但规模亦不容忽视,明代王世贞、王世懋兄弟著录《四部稿》、《续稿》和《奉常集》中收录计有金石拓片230余件。明代拓片之所以为今人珍视,一是因为唐宋传本已少见,明代较为古朴,“汉魏诸碑如汉《汤阴令张迁碑》、《韩敕造礼器碑》、《乙瑛置百石史碑》,北魏《张猛龙碑》、东魏《李仲璇修孔子庙碑》等,虽唐宋已有,然绝少椎拓。”再者,明拓全仿宋法,“碑刻则纸质坚厚,拓墨浓重。帖则纸色或黄或白,拓墨或浓或淡,虽不如宋拓阅之使人惊心动魄,也足以爽人胸怀。”

明代书商为了迎合当时拓片收藏之风以牟取利益,经常作伪。明代人高濂云:“今人之赝帖,多用油腊拓者,间有效法松烟墨拓,色似青浅,而敲法入石太深,字有边痕,用墨深浅不匀,浓处若乌云生雨,浅者如白虹跨天,殊乏雅趣。”又云:“近有吴中高手,赝为旧帖,以坚帘厚粗竹纸,皆特抄也。作夹纱拓法,以草烟末香烟薰之,火气逼脆本质,用香和糊若古帖嗅味,全无一毫新状,入手多不能破。”为何制作赝品?皆因当时的市场需求所致,这也能从侧面反映出明代人对金石拓片的喜好。

根据今日流传的名碑拓片亦可想见当时金石拓片收藏之热:《秦琅琊台刻石》拓本向来为金石书画界所珍视,1996年北京瀚海拍卖公司一件明拓本以十四万六千元成交。《峄山刻石》、《汉石门颂》、《礼器碑》、《汉西岳华山庙碑》、《汉衡方碑》、《汉郙阁颂摩崖》、《北魏张猛龙碑》、《北齐文殊般若经碑》《唐大达法师玄秘塔碑》、《东方先生画赞碑》、《松江本急就章帖》亦有明代拓本传世,明代有《史晨前后碑》合拓本,《汉西狭颂摩崖》据记载也曾有明代拓本流传于世,《魏上尊号碑》、《东魏修太公吕望祠碑》也曾有明拓流传。

综上所述,明代收藏、著录金石拓片,甚至为了取得眼前的经济利益大肆制作赝品;正如上文所述今日能见到如此多的明代碑帖拓本,亦能说明当时金石拓片收藏、鉴赏风气之盛。这些金石拓片所表现的独特之美,其中的金石气、残缺、剥蚀之美不难和篆刻及篆刻边款联系在一起,金石拓片的普及也能解释为什么明代篆刻能够欣赏残崩之美。据传张瑞图就曾欣赏碑刻及拓片,所以不难理解其书法作品中的碑刻味道,金石拓片如此普及,不难理解其他书家也曾收藏、欣赏,并把金石之气加入自己的书法作品中去,因此金石拓片的收藏、著录、欣赏影响了明代人的审美,并且成为清代访碑、碑学兴起的滥觞!

(文/吕金光)

(来源:清欢文艺空间)

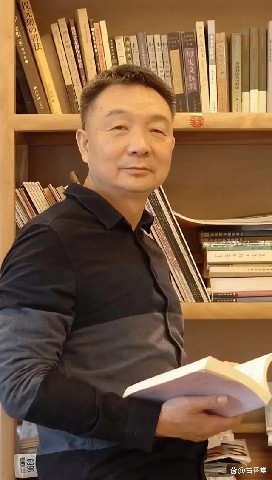

书法家简介

吕金光,山东临沂人,博士。现为山东艺术学院、四川大学教授博导,兼任韩国世翰大学与泰国乌隆他尼皇家大学教授博导。全国高等书法教育学会副会长。曾为四川大学书法研究所所长,四川省学术学科带头人,四川省书学理论研究会副会长,中国书法家协会草书专业委员会委员。多次担任中书协主办的全国书法篆刻大展评委,全国艺术基金项目评委,全国社科基金项目评委。

书法作品荣获:

2006年中国书法最高奖第二届“兰亭奖”艺术奖三等奖

2012年中国书法最高奖第四届“兰亭奖”艺术奖三等奖

2009年论文中国书法最高奖第三届“兰亭奖”理论奖三等奖

2009年中国书法最高奖第三届“兰亭奖”艺术奖提名奖

2007年获全国第九届书法篆刻作品展览三等奖

2008年获全国第二届草书艺术家的大展一等奖

2009年获四川省政府巴蜀文艺奖一等奖

2014年第八届巴蜀文艺奖特殊荣誉奖

书学理论研究方面:撰写发表了80余万字书学理论文章,共发表60余篇学术论文,其中在权威期刊A刊、B刊、CSSCl刊等重要期刊发表32余篇学术论文,如《文艺研究》、《四川大学学报》、《光明日报》、《人大复印资料》、《西南民大学报》、《中国书法》、《艺术百家》等。

2009年论文中国书法最高奖第三届“兰亭奖”理论奖三等奖

2004年学术论文入选全国第六届书学理论讨论会

2009年学术论文入选全国第八届书学理论讨论会

2006年学术论文入选全国第九届书法篆刻展览论坛

2009年学术论文在“当代书法三十年”征文中获奖

共培养90多位硕士、博士研究生,70多位中书协会员,指导参加中书协展览获奖入选150多人次、研究生理论在cssci刊以上刊物发表110多篇。