周六,EMR术后,我躺在A6病房洁白的病床上打点滴。济南的妹妹打来了一个急促悲切的电话:爸爸走了。

爸爸九十余岁了,有若干的基础病,做过胃癌手术、甲状腺手术、阑尾炎手术,安装过心脏起搏器、冠状动脉介入支架、还患过肺栓塞。新冠病毒肆虐以来,我最担心的就是济南这样的电话打来。

爸爸是我的岳父,但他是我唯一叫过爸爸的人。

我是一个农村娃,我家乡称父亲为爹、大大,没有叫爸爸的。

上个世纪70年代,在我成婚之前,父亲去世了。我幼时丧母,父亲对我来说是爹娘的双重依靠。从家里奔丧返回后,爸爸把悲伤至极的我叫到跟前说,“每个孩子都会经历这种时刻,你以后就叫我爸爸好了。”第二年,我和爱人结婚,爸爸这个称谓就一直伴随至今。

在山东,许多地方都叫岳父“老泰山”,而爸爸就生在泰山脚下。

爸爸1932年10月出生于泰安县凤台村一个农民家庭,父辈给他取的名字是刘和祥,刘耀华是他参加工作之后改的。

1948年,泰安全境解放。百废待兴的人民政府把教育作为培育人才、巩固政权的第一件大事,尤其对大山里的孩子格外关心。那一年,还在泰安一中读中学三年级的刘和祥,被抽调到泰安县大津口镇藕池小学当教师。

1952年,爸爸又调任泰安角峪高小任教,还当上了区教育工会副主席。后来当过河南省委书记的马忠臣,当时就在角峪高小读书。

可能是因为他在区教育工会工作优秀的缘由,1955年他调入了山东省总工会,从此和工人、工业经济打交道,这几乎涵盖了他此后人生的全部经历。

爸爸一共有姊妹七个,他是家中长子,家里的担子都落在他身上。那个年代,无论是读书时,还是他参加工作后,家境的维计都不是小事,这也养成了他自立、自律、自理、担当的性格习惯。

我初到爸爸家时,他住在省府大院,但生活极其简朴,甚至艰难,和大院外的家庭别无二致。那时候妈妈在街道塑料厂当工人,我爱人兄妹五人,有上大学的、有上中学的、有上小学的,泰安还有高堂双亲,一大家子几乎全靠爸爸一个人的工资生活。但他总是把家里的日子安排的井井有条。

我爱人大学毕业后,在济南铁路医院工作。每天要乘11路公交车,沿着大明湖—工展馆—西门—趵

突泉—省中医—山东剧院—铁路医院往返。有时因为抢救病人误了末班车,她就只能在值班室凑合一夜。

那时,买一辆自行车要一百六七十元,这会用掉她几个月的工资,而且还凭票供应。后来,烟台举办“三大件会战”,生产了一种只有20寸的小轮自行车,每辆85元。爸爸给我爱人买了一辆,有了它,爱人实现了上下班的交通自由。但那些会战产品的质量并不十分过关。每次下班回家,爸爸都会给她检查车铃响不响,轮胎气满不满,还给她买过一个保护车座的布套。

我们结婚后,单位照顾我,分配了一间不到8平米的宿舍,放上一张单位配给的双人床几乎没什么空间了。后来,爸爸到北京出差时,给我们买了一张70X70厘米的可折叠的胶合板桌子、两把可折叠的椅子。他说,你们可以用来吃饭、学习,会很方便的。对他陪送的这个嫁妆,我们夫妇都十分满意,一直保存使用至今。

妈妈是一个从来没上过学的女性,爸爸对她关心备至。她先是在家带孩子,照顾公婆。有了政策后,她就随迁到济南,爸爸在泉城路芙蓉街一个街道集体工厂给她找了个工作,当包装工。爸爸经常出差,每次出差前都会叮嘱妈妈不要外出。后来,妈妈患上了一种叫真红细胞增多症的病,要长期服药。妈妈根本看不懂那些密密麻麻的说明书,爸爸就从医院找来一些小药瓶,把妈妈每次服用的药装到一个个小瓶子里,并按每天三次贴上不同颜色的纸条区别。这样,妈妈只要每次按颜色标志把小瓶子里的药吃掉就可以,不会吃错服乱了。

爸爸的最早学历应该是中学肄业。但他一生好学不倦,字也写的清秀。1955年,他调入山东省总工会办公室后,还考取了山东大学业大中文专业,学习三年。毕业证都是成仿吾校长签发的。对此,他十分珍重。他把学习作为自己工作和生命的组成部分,从来没有停止过。

在市政府主管经济工作后,他在省以上报刊发表经济管理改革方面的文章有60余篇,40多万字。上世纪80年代,他出版了第一本经济专著—《论提高企业素质》。担任市政协主席后,他有更多时间思考整理自己的理论和实践积淀,先后撰写出版了《企业改革和发展的认识与实践》《改革创新、发展进取调研文集》《企业致胜新思维》《社会主义市场经济浅说》等200多万字的著述,还被聘为山东省社会科学院特邀研究员。

上个世纪80年代中期后,我调任团省委当负责人,经常和爸爸在南郊宾馆礼堂、省委小礼堂、珍珠泉礼堂一起开会,可他从来没就我的工作说长论短。但有两件事让我至今不能忘怀。一是泰安胡建学案后,省委先是派张庆黎同志到泰安主持工作大局,随后派我和几位同志补充到市政府班子。泰安是爸爸的老家,他用一个周日的时间,到泰安给他的兄弟姐妹开了个家庭会,告诫亲友不要去找我办事,不要宣扬政府里有亲戚。

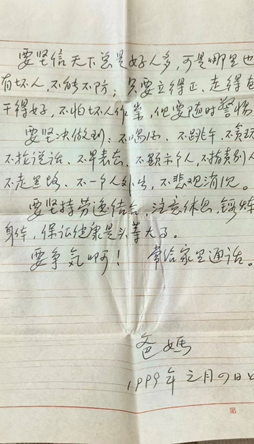

另一件事,是我奉调离开山东,到安徽安庆任职。到一个完全陌生的环境,我心里没底。爸爸也有诸多的担心和不安,送我到火车站时,塞给我一封信。每次看到我都会潸然泪下:

“树丛,爸爸妈妈是相信你的,一定要经常想到自己是一个人在从零开始、人地两生、路途遥远的环境里工作生活的,千万要小心、谨慎。

要相信天下总是好人多,可是哪里都有坏人。只要立得正,走得直,干得好,不怕坏人作祟。

要坚决做到不喝酒,不跳舞,不贪玩,不抢话说,不显示个人,不指责别人,不走夜路,不一个人外出,不悲观消沉。

要坚持劳逸结合,注意休息,锻炼身体!”

后来,我做了市委的主要负责人,他又告诫我:负责人,就是负责任的人,要推功揽过,不要刚愎自用,文过饰非。爸爸对我的这些期望几乎伴随我而后的全部从政生涯。

常言说,有爸永远是少年。爸爸走了,我突然发现,自己也是一个将逾七十的老人了。

但可以告慰的是,爸爸的几个子女以及孙辈都在自己的岗位上努力奋进,按照长辈的样子,合群乐业,为社会、为家庭尽心尽力。

我在含着眼泪赶写这些文字的时候,省委有关负责同志到家里来,向亲属传达了习近平总书记对刘耀华逝世的哀悼,和对亲属的慰问。我和全家都万分感谢!

李商隐诗曰:此情可待成追忆。爸爸走了,他慈祥的音容笑貌永远留在我们心中。

(文/赵树丛,中国林学会理事长、全国自然教育总校校长)