在青岛出版艺术博物馆展览开幕上的演讲——朱培尔

讲座现场(中)

一件艺术品为什么能够成为经典,经得起时间与读者的检验,耐得起反复的推敲与欣赏,是建立在诸多的矛盾对立统一的前提下的。篆刻强调疏可走马、密不容针,就是强调对比,使笔画的疏处与密处形成丰富的对应与对比关系。

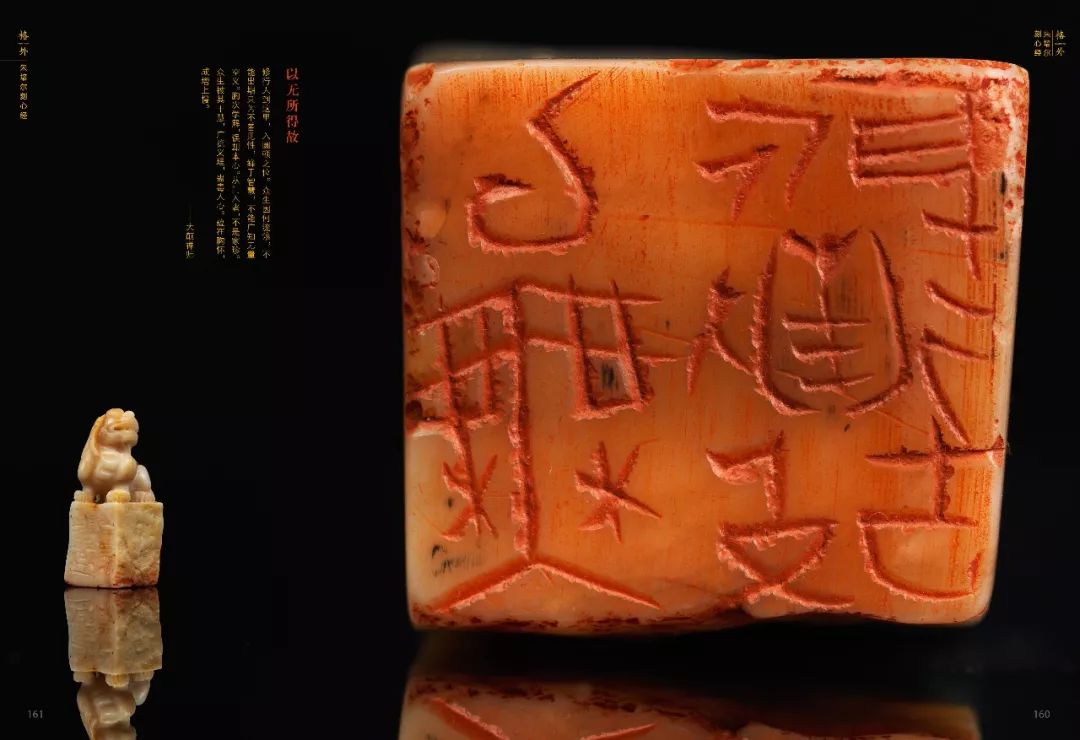

以无所得故

《得阿耨多罗三藐三菩提》一印,是朱文还是白文?晃兮忽兮!当我们的目光关注到中间空白的时候,会感觉是个白文,但将目光放到其中的留红部分,那么会发现这个印实际上是朱文的。这里有一种朱白之间在视觉上的转换,就像著名的爱德加·罗宾杯子的装饰,看中间是个杯子,看两边就变成两个人的侧面。在篆刻中取得这样魔幻的视觉效果,在处理手法上是有很大难度的。方寸之间的趣味呈现,不可能一蹴而就。我们追求变化,需要技术支撑,也需要理念的提升。2017年我在兰亭雅集上有一个有关篆刻意境的演讲,专门谈篆刻意境的生发。文学、诗词中有意境,山水有意境好说,但篆刻怎么有意境?是不是可以有意境?篆刻的特殊性决定了它的意境表达,必须是篆刻意义上的,必须建立在篆刻特殊的创作理念与手法之上,通过新技法、新构思、新处理,使我们的视觉产生错觉,同时通过这种错觉产生一种奇幻变化,有点像大片《阿凡达》那样,飘过来的花朵可以直达你的眼前,不是真实而是虚幻的。在一定条件下,篆刻是可以达到这样的效果转化成意境,并进行有机的表达。

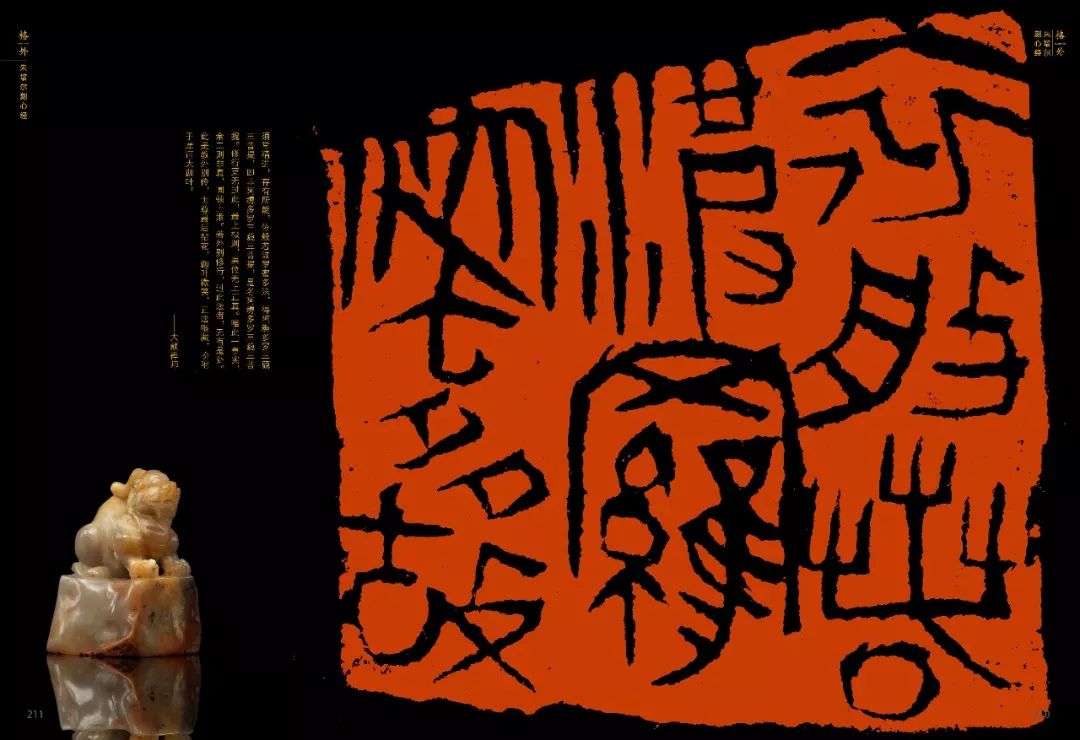

得阿耨多罗三藐三菩提

《格外》中所有印的边款,用的都是阳文,依石头的形状进行相应的布置与安排,当放大以后,气势就呈现出来了。字形结构与刀法则是借鉴了《始平公》《杨大眼》等龙门的造像记刻石,刀法的直接、线条的苍茫、结构的张力,在小小的边款当中,得到了有意识的转换。在这个平面上,看似直接的刀法决不是一个简单的表现,而是通过运刀的速度、刀锋的转换,追求线条的张力和变化,追求线条的苍茫与朴茂,追求整体的圆融与气势,追求禅意的生发与烘托。

值得一提的是《格外》的序是楚默先生所撰,他著作等身,在当代书法理论家中是一个有深度、有视野、有思想的学者,也是中国书协兰亭奖理论一等奖的获得者。《格外》的书评则是辛尘先生所写,他是现当代篆刻批评的权威,他们没说我哪个地方好与不好,也没有直接的肯定与表扬,他们的总结,比我自己叙述更到位,更能深入到我的内心,更能说明我对于《格外》创作的理解,更能体现出我在创作过程当中的感受,有时候艺术是不可言说的,但旁观者清,当然对于褒扬我们又必须当做是一种鞭策与期望,并且以一分为二的态度去分析,去寻找自己的不足。

依般若波罗蜜多故

我刻印是不说话的,拿着刀直接刻就行。中央书画频道有一个“一日一印”的特别节目,录像时编导说朱老师你这样不行,一会就完了,你得先说几句为什么这样刻,这个篆书是哪来的,又怎么进行章法处理。他是编导,我得听他的,但是这么一来创作的那个状态就变了。真正的艺术不可言说也不可以重复的,王羲之再写《兰亭序》也写不好,如果我们不从感情上接近王羲之,也是写不好《兰亭序》的。

最近我还创作了一批紫砂印。紫砂印因为彩色的效果,视觉感更好一些。但烧过较之没有烧的,艺术表现力是不一样的,于紫砂印而言没烧的效果反而更好!为什么?因为在没有烧的紫砂印线条与图像中,有刀痕的直接显现,有一种刻完以后泥砂所产生的斑驳,这种刀痕与斑驳使我们产生更多的联想、更多的审美感受。但要是从作品的角度来说,则没有烧制就还没有完成,如果掉地上或者水一泡那就完了。就我而言,创作的过程比变成作品更重要,不是为了逐利,也不是为了收藏,而是原生态的、原始的、质朴的、不加修饰的本真呈现,只有这样的呈现与表达,才能更具有艺术与审美的价值。

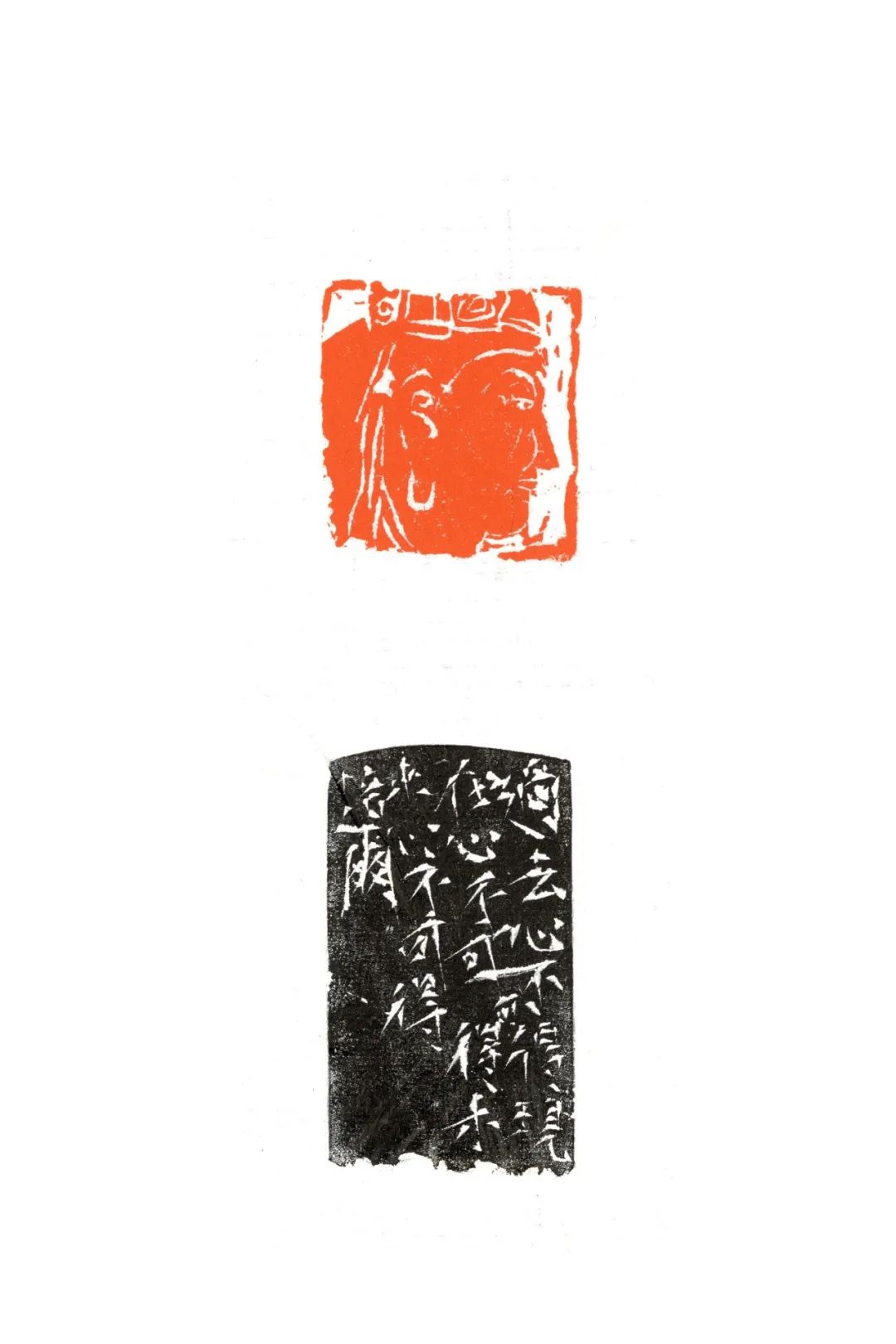

佛像印(紫砂未烧)

佛像印(陶瓷)

王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄稿》、苏东坡《黄州寒食帖》,“天下三大行书”都不是在正式场合的书写,更不是现在意义上的所谓创作,而是他们在某个特定心情与环境下的自然流露,是不可重复的瞬间凝聚,即便是作者本人也是重复不出来的。他们没有把书写当作是一件艺术品来创作,在各自的背景下面,他们不可能会想着怎么写好?会觉得这件东西能卖多少钱?不可能有这些想法。因为没有这样那样的想法,所以思维整体上才会松动,才会有一种自然而然的流露。早在汉代中国书法的审美与创作,蔡邕就强调“欲书先散怀抱”,你的书写必须首先疏散自己的心灵,放松自己的心情;怀素喝酒,喝完酒以后干什么?忽然绝叫三五声,他通过酒来麻醉自己的理性,并通过这样的一种吼叫的过程,让自己的书写过程达到一个忘我的境界;苏东坡则强调“无意于佳乃佳”。书法审美的最高境界,是神采唯上,有一种内在的精神风采;是性情表达,颜真卿的激越与悲愤,苏东坡的是无奈与惆怅。王羲之《兰亭序》则至少有三个层面可以展开,即从开始的微醺的状态到取诸怀抱,空间和时空的交错、宇宙意识的流露,到最后快结束时候的惆怅与悲情,显然《兰亭序》是王羲之书写过程中情感的表达、展开与延伸,前无古人,后无来者。

所以真正的艺术,是一种原生状态呈现,是一种超越我们现有审美空间的深度展现。有人问我为什么要以纯黑的底色作为《格外》的主打,就是想借鉴并生发的这样一种空间。因为黑色所具有神秘的力量,在视觉得效果上能够更好地衬托朱红的印泥,从而营造出一种氛围强烈的艺术呈现与禅意表现。

有人喜欢我的佛像印创作,是因为我刻的过程很自然、很放松,这些造型,都能从云岗、龙门的石窟中感受并找到原型,但是你得把它融会并贯通到小小的印面当中,而成为一种全新的创造。所以我的佛像印既有大佛,也有小佛,甚至还有有意识留出的没有刻的空间,有经意与不经意之间所产生的残破,从而使有机的处理与对传统的借鉴,成为一种有趣味与变化的永恒表现。当然,什么地方安排位置,什么地方刻细一点、什么地方刻粗一点,什么地方刻写意一点、什么地方刻写实一点,那就在于我们的灵性,在于对艺术独特的理解,在于作品整体气息的协调。

佛像印(陶瓷未烧)

佛像印

佛像印

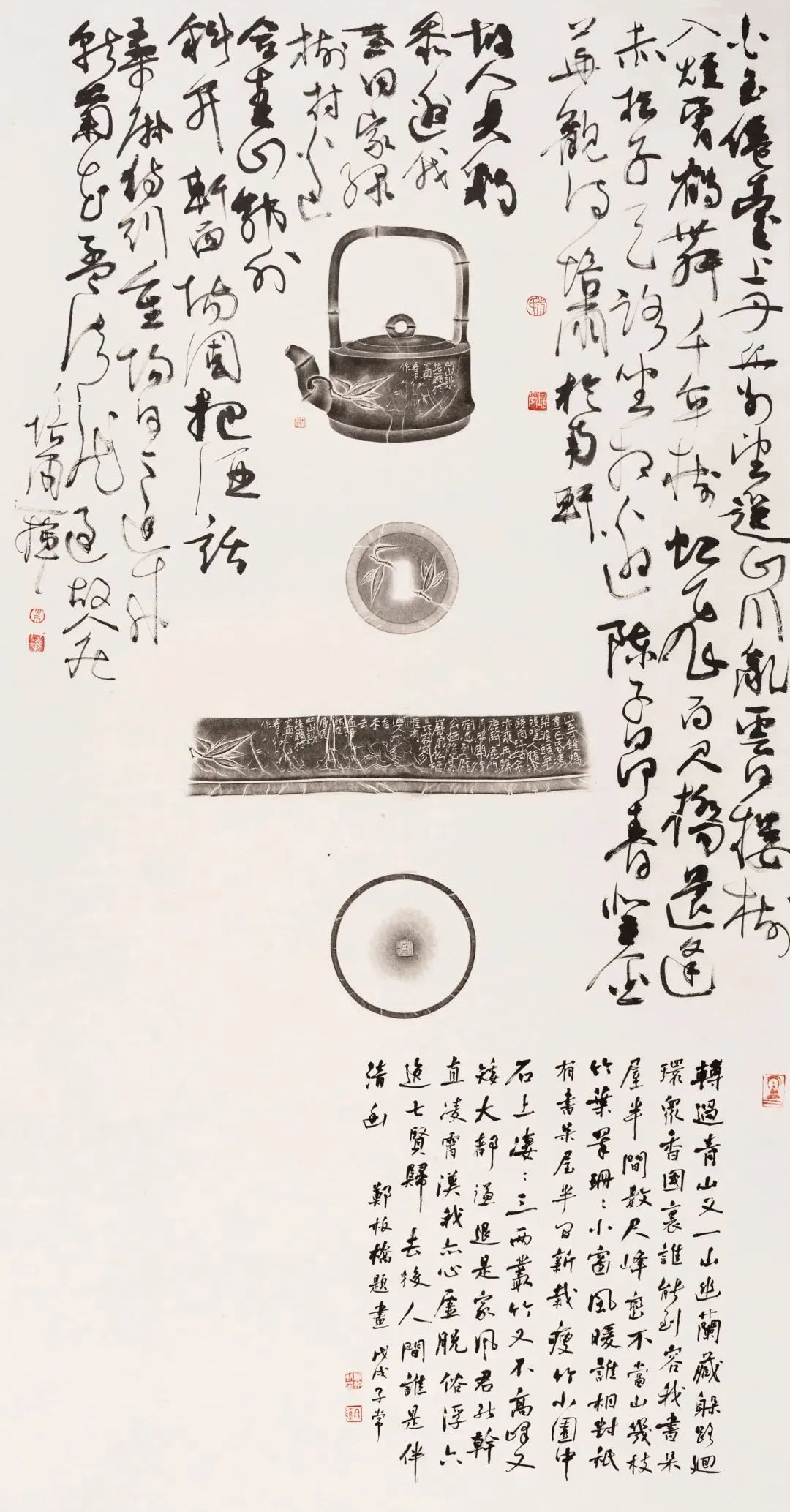

最近几年,常常有人让我刻紫砂,以为会刻印当然就会刻紫砂,其实不然。但进过一段时间的摸索,也有了些许的心得。刻紫砂壶,怎么刻?怎么表达?无论刀法还是章法,与刻印不一样,技法不一样,所能表达的意境也不一样。篆刻边款中文字的刻法,大多是用单刀,宜兴的制壶大师因为不擅长书法,所以很少刻字,即使刻,也大多是用工艺的手法进行。而我刻壶无论是造型还是刻字,都是用单刀,直接刻不打草稿,也算是一种性情与随性的体现。当然一开始觉得很难,一把名家的生壶有时候动辄要价几万,一随性弄不好就刻坏了,怎么办?与写书法一样,刻前要“散怀”、要放松,只有放松才不会把这么“贵”的壶当一回事。每次刻壶前我经常要求朋友别告诉我是谁做的,用的泥是怎么的好,又值多少银子等,如果他说了,有时候反而刻不好,怕刻坏、想刻得认真、要对得起这几万块钱,心情未免紧张,而越紧张越小心越是刻不好。现在有有心人将我所刻的紫砂壶,专门拓成全形拓,并请书画家分别题跋,把一把只可使用或收藏的壶,变成了一个小小的“文化产业”,很有意义,很有艺术性,也很好玩。一把好壶再请名家来刻,所花肯定不菲。看人家多聪明,只要增加少许的额外费用把它拓成拓片,然后拿去请书画家朋友题字。看到那么精美的全形拓片,我会不由自主地在上面反复题跋。可以想象这个全形拓再加“名人”的题字,立马变成了艺术与工艺相结合、既有收藏价值又有观赏性的,而且又与紫砂壶密切相关的新的作品。

但无论是将壶拓成全形拓,还是在拓片上进行题跋,其实也是要有想象力的,要有书法的功力,也多少要有一些文学的底子,更重要的是要有一种艺术的创造力。从什么位置进行、墨色是重还是浅、是正面的局部还是360°的展开、是薄意还是重彩……所题的内容与壶面上的意境、意味、意趣是否一致?所用的字体、书法的风格是否与壶刻及壶形相统一等等,都是对艺术家艺术能力的考验。

朱培尔刻提梁壶

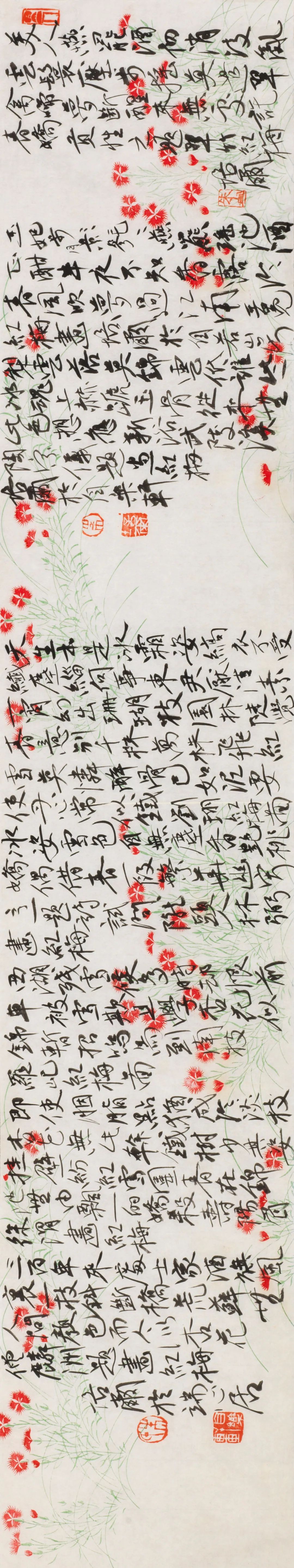

最近创作的几件小品书法,是我在一个很短时间内完成的。平时我整理工作室时会将裁下来的边角料,染上了的颜料、墨渍的小纸条存下来。空闲时随便在上写点唐诗宋词之类。去年选了几张在《书法报》发表以后,得到很多人的肯定,来信来电说这个写的好。我问为什么?他们说就是比一般的作品放松、空灵还有丰富的笔墨表现,空间构成在随意中也体现出一种像摇滚那样的现代感。想象一下,如果用的纸是几百年的老纸,价值上万,或者把书写作为一件要参加国际双年展的作品,有了必须写好的念头,肯定是写不好的,至少是写不出轻松与空灵的感觉。

在小纸条上写了字扔了可惜,就想做个书签之类,并没有把它当作品,没想到装框展出来的效果挺好,小中见大,小中还有趣味,甚至有性情的流露。那个在包装纸上书写以文震亨诗为内容的小斗方,在枯湿浓淡之中,充满自然的变化,没有那种刻意与顾虑,所以整体上十分和谐,小小的空间当中既有疏与密的对比,有粗与细的对比、有浓与淡的对比、还有湿与枯的对比等等。一件作品经得起推敲,必须具有由诸多因素形成的对立与统一,这也是书法创作与欣赏展开的重要组成部分。即便是只有巴掌大小的佛像印屏上两首王梵志的禅诗,其中的空,不是随便的空、不是有意的空,而是在经意和不经意之间的空间呈现。画面那么大,空间还不能单调,怎么办呢?用大的闲章做压角,既提升了欣赏者想象的空间,又活泼了整体结构上的单一;既增加了画面的色彩变化,又充满了灵动与难得的率意。

一个人创作的时候我最喜欢写长卷,可以放松心情,一任挥洒而不用他人帮忙牵纸,展厅中的小长卷,大概只有15公分宽,也是残纸,但其中的气象,是放飞的心情、是情绪的展开,从一开始的缓慢、到展开过程的飞白,到中间高潮时的飞动、再到行将结束时的深沉,无一不是瞬间心灵的凝固,当然也是整体节奏与变化的显现。中国传统艺术里面有两样十分相通的,就是音乐和书法。尤其是草书的书写,从浓墨到淡墨到飞白,从大小、粗细到方圆,从快慢、顿挫到使转,从距离、大小到位置,形成了一个又一个互相之间相对独立又不可分割的节奏与韵律。

书法作品创作与欣赏展开的过程,与生活密切相关,虽不一定是直接来自于生活,但它必须符合生活的规律;展览中还有一个扇面,是朋友拿来说朱老师您随便写一个就行。由于扇面扇骨的原因,它是不平的,无法把它写满,也无法把字的笔画写得十分清楚。扇子原本是我们纳凉的工具,现在则变成了摆件,但对人的心理暗示仍然具备,试想如果一把扇子,写的满满或者写得很躁动,你满头大汗,内心烦燥,那么这个扇子的审美就失去了应有的意义了。扇面作品给人的应该是清风徐来、轻松率意的感受,当然说实话写的时候我没有想那么多,也不可能想那么多,但是写完了在里面能找到这样的一种审美的因素,有这样的一种心理的暗示,可见潜意识在艺术创作与欣赏中,也有着不可替代的作用。

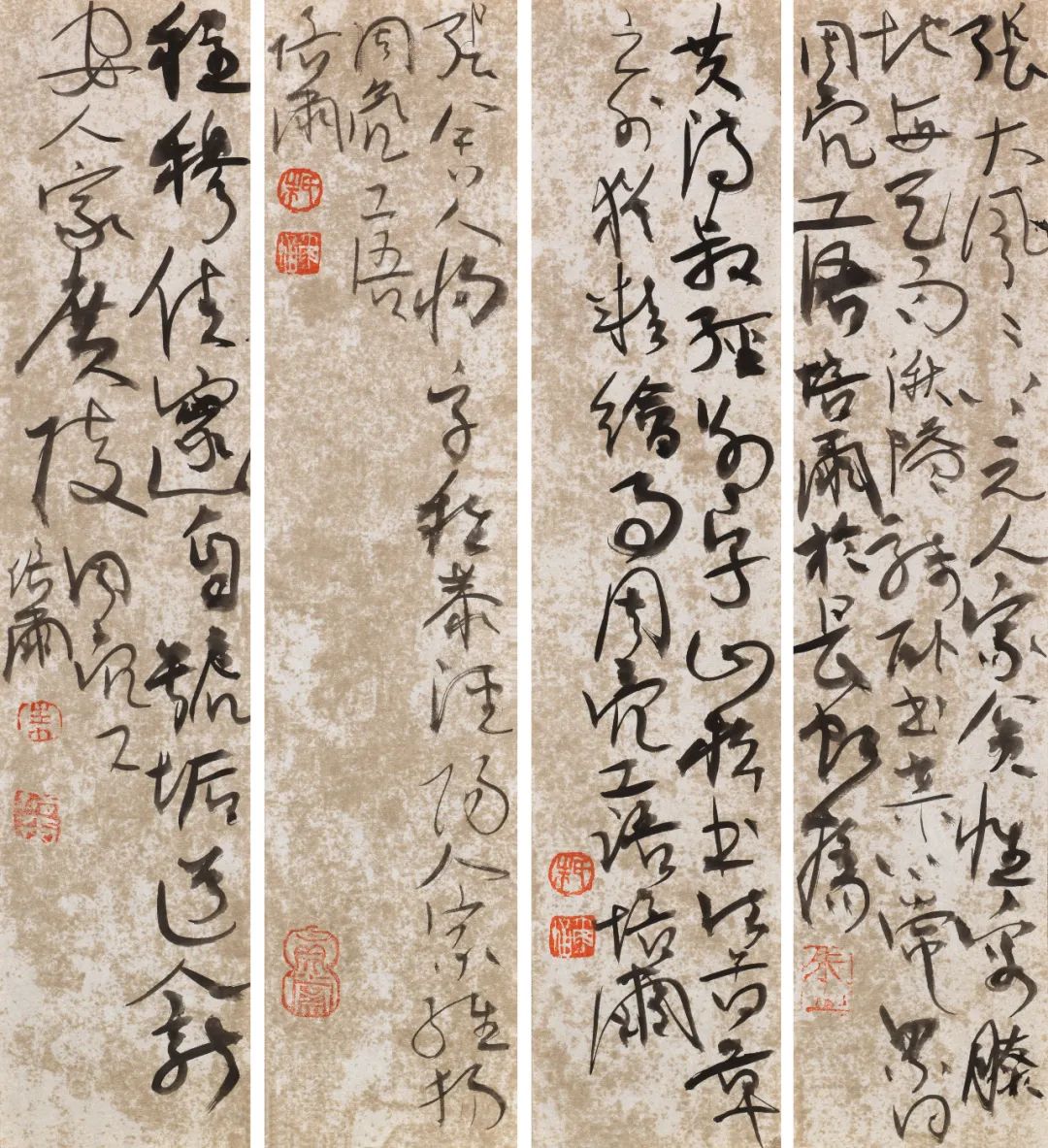

行草书四屏

展厅中有一个尺幅很小的八条屏,其实都可以独立成章,为什么要合在一起?合在一起,使每个屏条上不经意留下的种种空白就变成了前后之间有机的呼应,变成了空白的疏与文字的密之间的对比与呼应。一件书法,也可以由不同的独立作品组合而成,但这样的组合,既要强调整体的变化,要强调笔法、章法的多样,更要尽可能使其各自的空白与画面以外的空间,形成一种有机的交流。书法的创作不能把空间写的满满,多而实不如虚而空,虚而空又不如虚实相生。书法的创作就如同造房子的过程,房子不仅仅是一个空壳,还要有可以想象的空间,更要有可以使用的空间。所以,房子中的门窗及其分割,才使其具有了房子审美的意义,具有了能够支撑我们想象的空间。

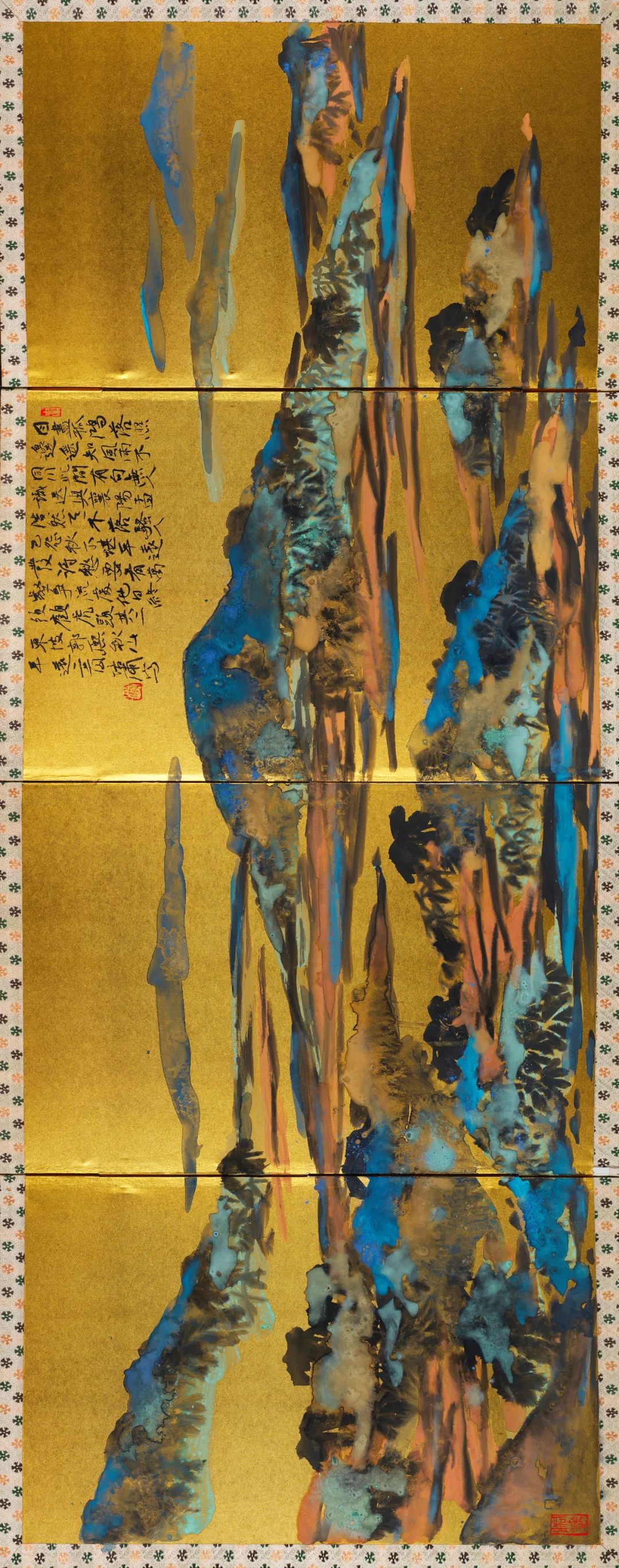

展出的山水画大都是小品,所以怎么在小中见大,在细微处见精神,都是我所要考虑的。这一个小小的屏风,有一种江南的润泽。我先涂上颜色,很简单的三种颜色,即石青、赭石、石绿及其不同时随机的组合,再趁色彩未干透的时候,一遍又一遍,讯速地在颜色上来画出不同的树木、山石、泉水等等。中国画其实是最抽象的,树是什么树?不知道,山石泉水又在哪里?也不知道,但是男女老少都能看出来这是何方的丛林,是江南还是陕北的山水。江南的太湖与附近的丘壑是生我养我的地方,我一睁开眼睛所看到的是它所特有的山峦、泉水与杂树。当然光有这些树石与山水还不行,要把这些山水树石通过笔墨与色彩的组合与变化,通过留空所形成的云水纵横与连绵起伏,在一个平面上形成或高远、或平远、或深远的意境的表达。所以山水画的创作,至少有“三远”中的“两远”,画面才会显得丰富,才有可能营造出更高的意境,才有有意义的表现。飞流直下的瀑布从画面上部冲下来,是高远;溪流若隐若现,从面前流向远方,是深远;山坳里平静的小湖,小湖中起伏变化的平坡与岛屿,是平远。这些瀑布、溪流与湖水的表达,很重要方法就是要在画面展开挥洒时留出空白。很多人画画要拿铅笔打稿,我不主张这样,因为山水的表现,必须在一个相互生发的、开放的过程当中展开,只有这样,山与山、树与树、水与水之间才会有一种内在的联系与相互的映照。山水之美还在于它的不可端倪与桀骜不驯,九寨沟的湖泊,是地震等自然灾害所形成的堰塞湖,但过几百年就变成现在这样的美丽,有了审美的价值。所以画山水,大的作品要侧重整体气势上的壮观,盈尺小品,则必须在咫尺之中体现百里之遥。中国山水画最高的意境,往往是人不能往、心向往之的荒凉与寂寥,这是我们在欣赏山水时所必须注意的。另外山水画中的种种元素之间,必须形成相互间生发映衬的节奏关系,不对称、不均等、不单一是构图重要的法则。所以我的山水作品,不论大小,都会有“深、平、高”之间形成的反复变化,会有山、石、沟壑、水、云、雾气、树木杂草等等之间形成的密切关系与交相辉映。

蓬莱清隐 纵90cm横200cm

我力求在篆刻与山水画之间建立起一种联系,使之有相通之处。所以我的印面放大以后会有一种西北沟壑的感觉,有一种江南小溪的温润。“书画同源”,重要的不是形式上的同源,而是在内在观念上的同源;是内在精神上的同源,不是方法上的同源。所以于山水画的创作,我每一遍都很快,一张大画即便是丈八山水的创作,往往也是顷刻而成,但随后的展开与修饰,则可能要花上十几倍、几十倍的时间。第一遍的生发,第二遍的展开,第三遍的皴擦,第四遍的渲染,第五遍的上色,第六遍的衬托……这一系列过程可能要花几个月的时间,还要求画面中的气不能断、层次不能断、色墨关系不能断。无论画几遍、怎么画,画多长时间,都必须有一种了无挂碍、一气呵成的感觉。至于是先上色再画,还是先画再上颜色,亦或是水墨交融互相生发,则主要看当时的心情与情况而定,有时色墨之间,有一种反反复复展开,一个层次、两个层次、三个层次……反反复复的重复,甚至在画面背面进行积墨或上色,从而使画面达到浑厚华滋与朴茂清新的交融。中国山水画中颜料的使用,可能现在已经不是有那么多人关注了,但是很重要,也十分复杂。尤其是矿物颜料的使用,厚则易流于油腻,薄则易流于轻滑。如果是重彩,还必须考虑所用材料与水墨之间怎样组合交融的问题,考虑之间关系的处理。历代文人画家往往是忌颜色的,所以我的重彩山水,一般不超过五种,但相互间的组合与变化就多的去了,所用的笔法,是传统中水墨式的挥洒,所用的构图则融会了抽象的感受与传统“三远”表达,但无论颜色有多厚,也无论用了多少种颜色,都必须在“墨”的统摄之下、在“墨”的映衬之下、在“墨”的生发之下。

行书长卷(部分)

与大家的交流,是反思自己创作的好方式,平时我很少谈我自己的创作,用这样一个机会,使我对自己近期的书法篆刻与山水创作,作一个简单的梳理,对自己几十年来的艺术思想作进一步的思考,对下一步创作的方向与表现方法有一个阶段性的总结。我要强调的是,关注艺术家、关注他们的作品,我们应该具有一种什么样的意识。我做过一个实验,在一个120人的培训班上,我让大家把所知道的历代书法家写出来,最多的才写了二百多个,有些人只写了五十个,能够在历史上留名的书画家毕竟是少数。作为艺术的爱好者,我们必须成为有思想的审美者,什么作品有意义?什么作品值得我们收藏?什么作品能够给人以美的享受?什么作品能够传世?艺术欣赏、收藏最高的境界就是你所喜欢的,而不是能够卖钱的,是那种第一感觉的热爱,有点像一见钟情,虽然无法言说,却是一种内心深处的渴望!

而作为艺术家,从什么样的角度进行创作?又以一种什么样的审美风格展开?自己追求的艺术境界?用什么样的心灵与视角来感受生活?又怎样去把握生活中的每一次感动?还有用什么样的方式方法与古人进行对话,从而具有一种穿越时空的本领?等等。思考并解决上述种种的问题,正是审美提升的过程,也是作为一个艺术家不同于周围常人的最起码条件。

(来源:艺履)

艺术家简介

朱培尔,1962年生于江苏无锡。现任《中国书法》杂志主编,国家一级美术师、编审,中国书法家协会理事、篆刻艺术委员会秘书长,西泠印社理事,中国文艺评论家协会理事。多次担任全国中青年书法篆刻家作品展、全国篆刻艺术展等展览评委。