1、“文艺美学”应如何定义

文艺美学,是中国独有的学术概念。2022年11月21日,中华美学学会文艺美学学术委员会召开“中国文艺美学再出发”的全国学术讨论会,把文艺美学这一中国独有的学术话语又一次推上了学界的关注前景。然而,这一中国独有的概念,内蕴了中国现代思想的独特内容,其如此之独特,乃至于没法翻译成让西方学人可以确切地加以理解的文字。王元兵《近30年“文艺美学”研究》专门有一节讲“文艺美学”的“英语翻译”问题,呈现中词英译的混乱现象。惜乎尚未进入到何以如此混乱的原因,错过了本应深问的进路。初看来,“文艺美学”一词在中文的组合中就有两义:一是文学和艺术的美学,二是作为艺术的文学美学。开创“文艺美学”的胡经之自1980年始在一系列的文章中,提出文艺美学即文学艺术的美学,他说:“文学艺术作为独立而特殊的审美创造活动,早就成为美学的重要研究对象……随着美学的发展,文艺美学作为专门研究文学艺术特殊本质和独特规律的科学,也和哲学美学、心理美学等分离而独立出来。”其定义明显是文学加艺术而合成文艺美学。山东大学1999年成立文艺美学研究中心,2001年成为教育部重点研究基地,这个中心至今在官方网页上的英译是“The Center for Literary Theory and Aesthetics”,显然把“文艺美学”看作是将文学作为艺术进行研究,而且重点是把目标定在美学上的文学研究。这样,文艺美学就形成了两个完全不同的词义以及由之而来的完全不同的范围和内容。进而细析,构成文艺美学的三个词项:文学、艺术、美学,在中文与西文对比中,且以英语为例,应为:

文学——literature

艺术——art

美学——aesthetics

这三个词,在中国古代文化与西方文化的对比中,后一词中国以前没有,前两词虽有但古今词义差异甚大。将中国现代文化与西方文化进行对比,文学一词,虽然从古代的文到现代的文学的演变,总体而论,词义大致相同,艺术与美学两词,甚有差异。只有理解文艺美学所由构成三词的中西何以差异,文艺美学这一词的独创之何以为独创,更主要的是,这一独创所内蕴的在中国与西方互动中的文化和美学意义,方得以彰显出来。只有进入文艺美学的曲折深处,此词本蕴的丰富内容,及其所关联的中国现代学术和现代文化的复杂演进,方能够更深地显露出来。

△胡经之《文艺美学》

从中国式现代化的历程看,文艺美学是二度创新,这一创新与中国改革开放后的美学变革和文化变革紧密关联。文艺美学是建立在文艺和美学这两个语汇的结合上的。文艺和美学这两个词,从语词的角度来讲,“文艺”古已有之,但与现代中国的词义甚为不同,特别是这一不同关联并聚焦着古今中西的大变,从而完全可称为创新。美学一词古之所无,乃新创之词。此词之创,也关系到古今中西之变的深层次问题,从而“文艺”和“美学”关联着晚清民初的古今中西之变的重要内容,这些内容既是文学的、艺术的、美学的,又是远远超出文学、艺术、美学的问题,而把古今互动、中西互动的重要转换和中国现代文艺与现代美学的关键之点突显了出来。

对于本文来讲,最主要的是,文艺和美学这两个关键词,在中国现代的出现,以及当时出现和后来演进所内蕴的内容和问题,构成了20世纪80年代文艺美学这一创新词语出现的词汇基础,当然,也是问题基础。“文艺美学”一词的出现,是文艺和美学在现代中国长期演进中升腾起来的一片彩云。因此,按历史原样理解文艺与美学一词的产生,成为按原样理解“文艺美学”一词的丰富(而且是矛盾的)内涵的基础。

2、文艺与美学:在古今中外互动中的涌出与意义

文艺、美学、文艺美学,都是中国现代性学术建构中的独创词汇,前二词在先,是20世纪初中国现代学术初建时的独创,后一词是中国现代性进入到20世纪80年代改革开放时代的独创。前二词与后一词所产生的语境是不同的,但却有共同的特点,从表层上看逻辑“有些不通”而从深层中悟理路“最为通达”。正是在这不通与最通的悖论现象中,中国现代学术的一些重要特点突显了出来。这一节,主要讲文艺和美学这两个中国现代学术之初涌出的概念,以突出中西学术体系的巨大差异,及其相遇后的互动、调适、会通、新创。

先讲文艺。文艺一词,古已有之,古代正史关于文学之人的传记,有三种名称:一是“文苑传”,为《后汉书》《魏书》《北齐书》《宋史》《明史》《清史稿》的取名;二是“文学传”,为《梁书》《陈书》《南齐书》《南史》《周书》《陈史》《隋史》》《辽史》的取名;三是“文艺传”,为《新唐书》《金史》的取名。三种取名虽异,内容相同。因此,在正史中,文艺与文学,词义内容相同,强调点不同。文艺是通过强调文学之艺(即文章之法)来讲文学的。在正史外的著述中,沈括《梦溪笔谈》中有“艺文类”就专讲文字、音韵、诗文之法,明代徐桢卿《谈艺录》讲的也只是诗文之艺。清代刘熙载《艺概》主要讲文、诗、词、曲、应试的八股文,以及与文字相关的书法,总之也只是讲文学之“艺”。因此,在古代,“艺”当其与“文”组为一词,并不是讲在文之外的另一与文不同的作为类别之艺,而乃文之中的一个部分即文学的规则之艺。当艺之一词用为与文不同的类别时,是艺术(如《晋书》《周书》《隋史》《北史》《清史稿》中的《艺术传》),或术艺(如《魏书》中的《术艺传》),或方术(如《后汉书》中的《方术传》),或方技(如《三国志》《北齐书》《旧唐书》《新唐书》《宋史》《辽史》《金史》《明史》中的《方技传》或《方伎传》)。因此,在正史中,艺术、术艺、方术、方技、方伎等,词义基本相同,虽然艺术一词的内容在历史演进中有所扩大,但总之是与文学在本质上区别开来的另一类实体。其内容结构,基本上如《隋书•艺术传》所讲的“夫阴阳所以正时日,顺气序者也;卜筮所以决嫌疑,定犹豫者也;医巫所以御妖邪,养性命者也;音律所以和人神,节哀乐者也;相术所以辩贵贱,明分理者也;技巧所以利器用,济艰难者也。”当然后来又有书、画、演艺等加入了进来。但最为重要的是,艺术(方术、方伎、方技)在文化的价值等级上,是低于文学的。总之,当艺作为一种技术和规则时,可以从文化的整体上去把握,由此,中国古代之艺,在历史的演进中,在历史和理论上,展开为礼之艺、文之艺、术之艺、玩之艺、伎之艺、工之艺;当艺作为一种类型实体,将之与文学并列时,又要从价值上去进行等级区分:文高于艺。在古代,当说一个人是文人时,是在褒扬人;当说一个人是艺人时,是在贬低人。因此,在古代,把文与艺并列时,为两种情况:一是文之艺,这时艺乃技术与规则;二是文与艺,这时艺乃类型体系。前者关系到文学的技术和规则,后者是在文化大角度中从技术规则上把文学与艺术合成一个类型体系。这个类型体系是有价值等级的,文最高,而各种艺,因其与文的远近关系不同而有不同。如在绘画中,文人画最高,水墨画次之,山水画又次之,到版画、年画,地位和价值之低,已经与文人画不可相提并论。

当西方学术在清末民初大规模进入中国时,用西方的艺术体系来重划中国古代的艺术,最后的结果是,把一些非现代艺术意义上的类别(如测天、算命、医学等)除去之后,形成与西方的艺术体系范围相对的艺术体系时,成为中西在实体上可以类比的艺术体系,就是说,西方的艺术体系是由哪些门类构成的,中国的艺术体系也是由这些门类来构成。这样的调整,经过西方传教士(如花之安等)、日本学人(如西周、中江兆民等)、中国学人(如王国维、蔡元培、鲁迅等)方方面面的不断努力,成为定型。但在这一定型中,又因中国的艺术体系与西方艺术体系在价值上的差异,即中国的艺术体系是以文为核心的,各类艺术有等级高下之分,西方艺术是以艺为核心的,无价值高下之别,中国的传统使强调等级高下成为一种内在的冲动,从而中国现代艺术体系在形成的演进中,形成与西方艺术体系不同的总名:文艺。要讲中国现代学术对艺术体系的这一总名创新,还得交待一下西方艺术体系的历史演进和近代定型。

西方艺术进入中国之时,是一个在近代定型的艺术体系。西方在艺术这一概念的历史演进中,古希腊罗马τεχνη(艺术)具有泛艺术的结构,雕塑、理发、天文,皆为艺术。中世纪ars(艺术)同样是一个泛艺术的结构,而且是有等级的,mechanical art(机械艺术)七类:编织、商贸、农业、狩猎、医学、演剧、装备(建筑、雕塑、绘画皆在装备一类之中),因主要与动手相关,是低级的;liberal art(自由艺术)七类:语法、逻辑、修辞、算术、音乐、几何、天文,主要与用心相连,是高级的。从文艺复兴到19世纪,形成了与科学、哲学、工艺相区别的以美为核心,以建筑、雕塑、绘画、音乐、舞蹈、文学、戏剧为基础的艺术体系。这一近代的艺术体系在其产生之时,最主要特点是把中世纪里属于低级的机械艺术的建筑、雕塑、绘画提升到高级的与音乐、文学同质的自由艺术之中。而在三门新升级艺术中,正如达•芬奇一再强调的,绘画具有最为重要的作用,绘画用二维平面呈现逼真的三维效果,解决了自古希腊以来一直想解决而又没有解决的难题,其创作原理的内核,成为西方艺术中具有原则性的标识。为了强调绘画在美学示范上的重要性,以及强调三门艺术从低级升到高级的重要性,西方的art(艺术)一词,可以在三个层次上使用,一是绘画,二是绘画、雕塑、建筑合一的美术,三是以七门艺术为基础的艺术体系。这三义一词的西方艺术,突显了西方艺术体系的两点特征:第一,西方艺术是以“艺”为核心的;第二,西方艺术中的七大门类在价值上是平等的。

当中国学人面对中国以文为核心、有等级区分的艺术体系和西方以艺为核心、无等级区分的艺术体系,将之调适整合进中国现代艺术之体系时,主要有相互关联的三个方面演进。一是作为整体艺术的名称的演进。最初强调中国以文为核心的高雅性,取名有“雅艺”(颜永京,1882)、“上艺”(花之安,1884)、“美艺”(林乐知、朱树人,1897)等,强调雅、上、美的总名。然后,按照西方近代艺术体系形成时之名,直译Beaux art(法文)—Fine art(英文)—Schöne Kunst(德文)为美术。最后,对接西方艺术总名在演进中演化为art的定译:艺术。这是以西方艺术为主的译名演进。二是艺术由总名变成艺术总体的一部分。在中西艺术互动中,如何把有等级的中国艺术体系在命名上突显出来,同时又照顾无等级的西方艺术体系的原义,中国学人严复、王国维、蔡元培、梁启超、鲁迅、李大钊等一代学人,在艺术译为美术的阶段,一方面都称承“美术”是艺术的总名,另一方面又常把文学与“美术”并列,形成文学与美术的表述。当艺术整体的汉译从美术升级到艺术时,从民国时代到中华人民共和国成立前期到改革开放,又一直把文学与艺术并列来表达西方的艺术体系总体。这一并列的结果,是文学加上除文学之外的其他艺术门类,才构成艺术体系的总体。要全面地反映这一中国现代的艺术总体,当“美术”升级到“艺术”之后,就方便了,文学和艺术直接简化为文艺。文艺作为中国现代艺术体系的总名,具有巨大的调和功能和各自按自己方式的理解功能。把中国以“文”为核心、有等级的文艺体系与西方的以“艺”为核心、无等级的艺术体系,作了具有包容性、圆融性的处置,从而成为固定用语,成为中国现代艺术体系的总名。文艺这一总名,从西方的逻辑看是有问题的,从中国的逻辑看是无问题的。何以无问题,下面详讲。这里讲第三方面,由文之艺而来的文艺学。这是文艺一词产生的一个既意外又合理的问题,也与后来文艺美学的歧义相关。前面讲过,文艺在古代,主要的语用不是文与艺,而是文之艺。在中西文学和文论的互动中,当德语的literaturwissenschaft(文学科学)进入到汉语文化圈,日本学人根据当时自身的学术状况,研究文学的人主要将之进行文献学的研究,而忽略了西方人主张文学与其他艺术一样,以求美为目标,因此,要用西方之学来校正日本之学,从而把德国的文学科学汉译为文艺学,正如受德国的文学科学影响的苏俄的литературоведение(文学科学)著作一样,总是从“文学是艺术的一种”开始讲文学理论,日本学人强调的也是应当进行作为艺术的文学研究。因此,日本学人西文汉译的文艺学,指的是将文学作为艺术来研究的文学之学。文艺学的汉译,正好与中国传统的文之艺相契合,这一概念被中国学界广泛接受,因此,文艺学是关于文学的理论,但强调这与中国古代的泛文学的文之艺与文之学不同,而是具有现代观念的文学之学。20世纪40年代以来特别是中华人民共和国成立之后,苏联的文学科学在中文里以“文艺学”之名大举进入中国学界,50年代来华的苏联专家,以及当时的中国学人,都以文艺学为书名,出了大量著作。文艺学作为文学之学不但成为通用语汇,而且进入了学科体系的专业目录。文学加艺术的文艺与文学之学的文艺学在中西互动中同时进行和演进,构成中国现代学术中的一道意味深长的风景线。本来,对作为文艺体系总名的文学艺术的研究,可顺理成章地形成文艺学,但因“文艺学”一词已经被文学之学占有了,产生了文艺之学与文学之学在名称上成为悖论的现象。这一现象长期存在又自有其内在和现实的逻辑在交互作用,也与后来的文艺美学的创新紧密关联。总而言之,文艺一词的涌出,以及文艺的一词两用的现象,皆为中国现代学术的独特创新。理解了这一创新方方面面的关联,方可进入到中国现代学术在中国与世界的学术互动之深层结构。

再讲美学。如果说,文艺一词在具体学科中的中西互动中以旧词新义的方式涌出,那么,美学一词则牵涉到普遍思维方式在中西互动中的新词制造。美关联到文化的方方面面,对美进行理论总结,自轴心时代起,中西方就有着不同的理路,西方以实体区分型思维去思考美的问题,力图把美固定在一个具体可控的领域,同时这一具体领域又具有美的普遍性。中国以虚实关联型思维去思考美的问题,不把美固定在某一具体可控的领域,要把所有的美关联起来,而且要把美与其他非美的领域关联起来。从西方思维产生的是学科型美学,从中国思维呈现的是非学科型美学。中西文化自轴心时代以来,形成的是两种不同的美学。

西方美学从古希腊始,用给美下一个本质定义来进行,然而,美的本质在什么实体领域最能从理论上显示出来,近代之后,是从审美主体上去找,英国的夏夫兹伯里通过趣味之辩,已经把人的外在感官的一般之感与人的内在感官的审美之感区别开来。德国的鲍姆加登用了希腊词进一步把专门美感(aesthetics)与一般之感(sense)区别开来,同时,又把美与真、善区别开来。康德在鲍姆加登的基础上更进一步,系统地论述了:美感是一种快感,但不是感官之快,不是功利之喜,不是知识之愉,也非道德之乐,而是与这些快感都区分之后的一种专门之感。美学通过对美感的划定而产生,因此,美感(aesthetics)之学就是Aesthetics(美学)。西方各种从美感来讲美学的学说,如布洛的距离说、谷鲁斯的内摹仿说、立普斯的移情说、闵斯特堡的抽离说、克罗齐的直觉说,等等,都是通过把美感与一般之感加以区别而得出的。然而,美感是一种心理状态,美感要关联到或外化为具体的物质实体形态,方成为明晰可见的客观之美。在西方近代美学产生的时期,正是艺术从泛艺术中超离出来,形成以建筑、雕塑、绘画、音乐、舞蹈、文学、戏剧为基本结构的美的艺术时期。一种专门的美感正好与专门求美的艺术相对应,艺术最典型地体现了专门的美感,与艺术不同的其他形态,如现实、自然、工艺、科学等也有美,但这些领域的美是混杂的,只有艺术是专门为了美而产生出来的,因此,从专门之美的艺术中,可以得出具有普遍性的美的原理,从而,正如黑格尔宣布的:美学就是艺术哲学。通过专门的美感和专门的艺术这两大领域,西方的学科型美学建立了起来。

在中国的虚实关联型思维中,美不仅是专门的美感,而与所有的感受相关联,口之于甘,鼻之于嗅,目之于美,声之于乐,总之一切快感,都可归结为美感。在专门的美感中,味感之“旨”、目感之“美”、耳感之“乐”,都被提升为具有普遍性的美感。因汉语的特征,每一种个别的美感,都可用于普遍性之美。同样,客观之美,也不仅是专门的艺术,而是所有的领域皆可为美,在诗文书画音乐等艺术之美外,朝廷之美、里仁之美、山水之美、德行之美,具有与艺术一样的美感度。张潮在《幽梦影》中说:“有地上之山水,有画中之山水,有梦中之山水,有胸中之山水。地上者妙在丘壑深邃,画上者妙在笔墨淋漓,梦中者妙在景象变幻,胸中者妙在位置自如。”董其昌在《画禅室随笔》(卷四)中说:“以蹊径之奇怪论,则画不如山水;以笔墨之精妙论,则山水不如画”,说出了非艺术之美与艺术之美,各有特色,并无纯粹与混杂美的区别。

△董其昌《画禅室随笔》四卷 故宫博物院藏

当与中国美学不同的西方美学在19世纪末20世纪初进入中国之时,来华传教士、日本学人、中国学人,苦苦地从汉语中寻找对应之词,使用过“佳美之理”“审美之理”“审美学”“论美形”“如何入妙之法”“佳趣论”“美妙学”“艳丽之学”等很多译词,最后定型在日本学人中江兆民的“美学”一词上。在古代汉语里,美兼有客观之美和主客美感两义,美学也兼有客观之美之学和主体美感之学的综合之美的两义。然而,当现代汉语受西方语言的影响,把客观之美与主体美感区别开来之后,美学一词在现代汉语的接受上,有所偏差。但美学这一新创之词经王国维、蔡元培等大家的首肯,又进入到清末民初的教育体系之中,美学被列为专门课程而正式地确立,已经不可撼动。重要的是美学的内容,在西方,美学的主流是专门的美感之学与专门的艺术之学;在中国,美学则被理解为与古代一样,是普遍之学,除了艺术美学之外,还可把现实美、自然美,乃至技术美、科学美包容进去;在理论定义上,美不是与真、善在本质上区别开来的,而是与之在本质上关联在一起的。因此,中国现代学术中的美学新创,把中国和西方美学的理论关联了起来,这一关联有着多方面的推动,比如,中国古代没有一本美学原理或中国美学史为书名的论著,而美学一词的出现和定型,带动了美学原理著作和中国美学史著作的不断出现。这里,有着非常丰富的内容,但对于本文的主题来讲,最关注的是,改革开放后出现的文艺美学,与美学这一创新词汇的出现与演进,有着紧密的关联。

3、文艺美学:在中西互动中的学科定位和体制定位

△胡经之《美学向导》

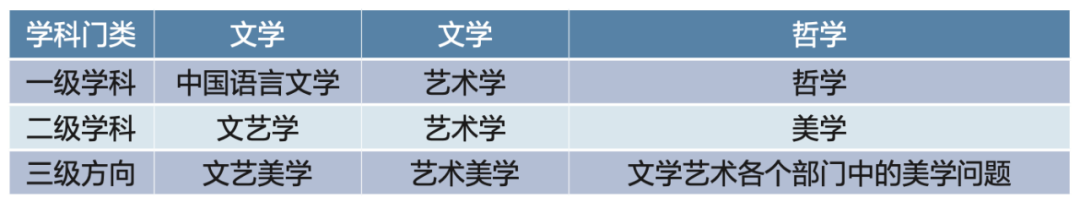

文艺与美学是中西互动而出现的新语汇。总结一下,文艺一词有两种走向,一是艺术体系的总名(即文与艺),二是文学的艺术特质(即文之艺)。美学一词关系着两大方面,一是关系到艺术在美学体系中的位置(艺术是美学的一部分还是等于美学),二是关系到美在艺术中的地位(美是艺术的本质目的,还是服务于其他内容的形式)。文艺的两种走向和美学的两大关系,以多种多样的方式运行,对文艺美学的产生来讲,有两大因素较为重要。一是在新中国成立后的文化制度体系中,文学艺术界联合会的成立,在文艺一词上,突出文与艺的词义。而在当下的学科体系中,文艺学被定位在文学学科之中,在学术体系和学科体系上文艺一词彰显了文之艺的词义。文艺一词的两义,文与艺和文之艺,以一种张力在复杂而又清晰地运行着。二是美学在艺术和文化中的地位高低起伏,在艺术中,主要体现在20世纪40年代对文艺的定义,美学被定位为一种艺术形式,是为政治内容服务的,这一定位进而成为主流。在文化中,20世纪五六十年代的美学大讨论,以美的本质为主进行,总的方向是把美与文化结构关联起来,美应当服务于文化结构。这两方面的运行,最后是美学在“文革”中的消失。在改革开放的思想解放中,文艺为政治服务受到反思,一个纠偏的重要方向,就是文艺向美学回归。正是在这样一个历史大潮中,胡经之在改革开放后第一次的中华美学学会成立大会上(1980)提出了“文艺美学”这一概念,并在向全社会进行美学新普及的《美学向导》(1981)中写了“文艺美学”一文。虽然,台湾学人在胡经之之前就用过“文艺美学”一词,并出过以《文艺美学》为名的专著,然而,台湾学人的文艺美学是在中国现代性建立的学术框架中的学术逻辑推衍,而胡经之提出的文艺美学,则有着特别具体的历史内容和非常丰富的学理指向。文艺美学的提出很快得到了文艺界的热烈响应,成为文艺界、学术界、教育界的一个潮流。胡经之在提出文艺美学之时,不但文学需要用美学来纠正以前的偏向,其他门类艺术也需要以美学来纠正以前的偏向,因此,胡经之的文艺美学强调的是文与艺(文学与艺术)的共同内容。然而,文艺美学在教育界的学科体系中,从名称上、逻辑上、学科的固有体系演进上,都定位在一级学科中国语言文学下面的二级学科文艺学下面的三级方向上。中国改革开放后的学科目录经历五次调整,在前三次,中国语言文学与艺术学都在文学门类下,同时,美学在哲学门类之下。按国务院学位委员会办公室和教育部研究生工作办公室为细化1997年的学科目录而编辑的《授予博士硕士学位和培养研究生的学科专业简介》,文艺美学与相关学科的关系呈现如表1。

△表1 1997年学科目录对三级学科的官方叙述

从这一学科体系中可以看出,文学、艺术学、美学相互关联但在性质上又有所区别,文艺美学在学科定位上是文之艺的美学。虽然文艺美学在学科体系中有明确的定位,但由于文艺一词本有文之艺和文与艺的两种定义和语用,因此,相当一部分从事文艺美学研究的学人,也是把文艺美学作为文与艺的美学来进行理解和语用的。同时还有学人把文艺美学作了跨学科的定义,如王元骧认为文艺美学是介于美学与艺术学之间的一门学科,周来祥认为文艺美学处于一般美学和部分美学之间,这类论述,都建立在中国现代以来的基本观念上,美学大于作为艺术总体的文艺,因此,无论是文之艺的美学,还是文与艺的美学,都是作为比文艺或文学更大的美学与文艺这一艺术总体或文学这一艺术部门之学的关系。总之,还是要落实到艺术总体的文艺或作为艺术之一的文学,并对之进行美学研究。

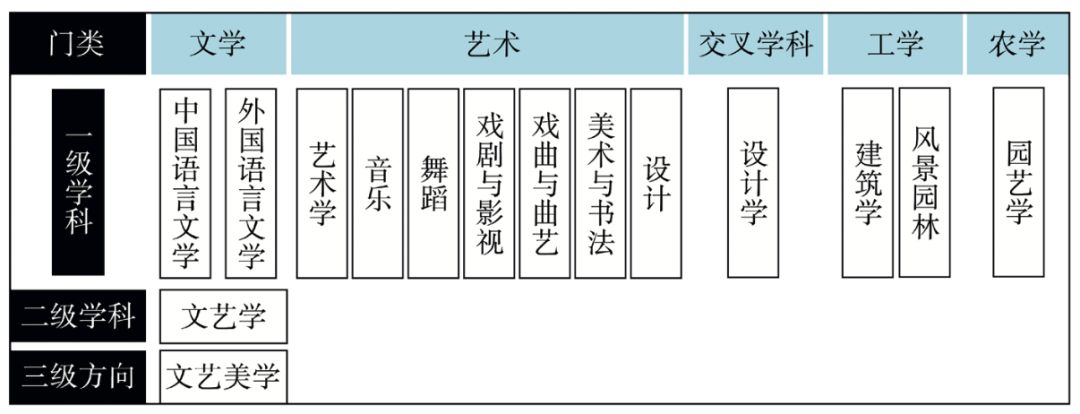

如果只按学科体系的定义那样,把文艺美学作为文之艺的美学,文艺美学的运行会日益走向明晰。然而由于文艺一词运用于文与艺的语义更多,文艺美学在这一方向上的运行,面对中国的学科体系,就会更加复杂。中国的艺术总体在学科体系中被分在不同的学科门类之中,在自20世纪80年代以来五次学科目录调整中,艺术整体都被划分到不同的学科里面,且以2022年“研究生教育学科专业目录”为例(见表2)。在表中,艺术整体被划分在五个学科门类中10个关于门类艺术的学科里(中国语言文学和外国语言文学归为文学,除去作为理论的艺术学,学术学位的设计学与专业学位的设计可归为一类,共10个门类艺术)。艺术学在2012年的目录中才升为门类,下面只列一级学科,艺术学各一级学科中的二级学科应怎样确定,还在实践中未曾定型,而中国语言文学是老学科,文艺学作为二级学科新中国成立以来就确定了,文艺美学作为三级方向在20世纪90年代被确定下来,新世纪继续延用并在量上扩展着。文艺学和文艺美学的学科定位,使得文艺美学在从学科体系上去看的时候,在理论上只能理解为文之艺的美学。

△表2 艺术整体在2022年研究生学科目录中的呈现

然而,1953年,我国把1949年成立的“中华全国文学艺术界联合会”改名为“中国文学艺术界联合会”(简称“中国文联”),其组织机构涉及11个艺术门类:戏剧、电影、电视、音乐、舞蹈、美术、书法、摄影、曲艺、杂技、民间文艺,2014年新成立中国文艺评论家协会,从理论上总统各门类艺术。从门类艺术来讲,还是除了文学之外共11个类型,中国文联从2012年开始编写《中国艺术发展报告》,每年一本,其内容是除了文学之外的艺术整体。从而也可以看出,在中国的体制结构中,文艺一词的词义和语用,都是文与艺。

新中国成立以来,把民国的文艺话语中的文与艺和文之艺的两个方向,主要集中为体制结构和学科体系的两个场极。体制结构的文与艺与学科结构的文之艺作为两个场极,主导了文艺一词的词义和语用,文艺美学正是在这两个场极的张力中,并列、互动、绞缠、置换,展开为多种多样的景观。文艺美学,在体制场极的主导下,可读解为文与艺的美学;在学科场极的影响中,可读解为文之艺的美学。两种理解,似应统一却没有统一,且各自运行,相互绞缠,又相安互动,这一奇妙的现象意味着什么呢?

△《中国艺术发展报告》

4、文艺美学:多义中运行的中国内蕴与世界关联

“文艺美学”一词,是中国现代性以来文艺和美学两词本有双义中结合成的一个多义词,这一新词在20世纪80年代产生之初,把文与艺和文之艺的双义,与为美之学和用美之学的双义,融会在一起,有双重功用。一是为改革开放重出的美学定了一个调:第一,中国的美学,与西方美学的主流思想(美学即艺术哲学)不同,是一个具有天地普遍性的结构,文艺是美学的一个重要组成部分。第二,文艺属于美学,美学性是其“特殊本质”和“独特规律”。文艺美学对美学性的强调把改革开放的文艺学与之前的文艺学区别开来,其现实的结果是文艺美学作为一个学科在学科体系中建立了起来。其理论结果体现在两大方面,一是文艺理论本身的演进。新中国成立以来的文艺学教科书,是用苏联型马列主义框架为文学下定义的。20世纪50年代的教科书,主流定义为:文学是上层建筑。60年代的教科书,主流定义是:文学是意识形态。80年代到90年代,以钱中文、童庆炳、王元骧为代表的学人的理论文章和教科书,对文学本质的定义,呈现为从审美反映论、到审美特征论、到审美意识形态的演进,简言之:文艺是一种审美的意识形态。二是文学理论出现了两个方向,文学研究与文化研究。虽然这两个方向之间相互争论着,但从大视野看,又与文艺美学的提出相关联,美是普遍的,流动在文艺和文艺之外的一切文化之中,美的规律以及现象又是共通的,美既体现在文艺中,也流通于文化的所有领域。美之学把文艺研究和文化研究统一了起来(虽然来自于西方的文化研究有多种类型,有对文化进行客观性的研究,也有对文化进行批判性的研究,但美学是其基本理论之一)。关于文学是审美意识形态和文学是文化研究这一由文学之美远近辐射出来的新潮,从产生之初到现在,都有着而且还在争论。这是两个很大的话题。对本文来讲,是突出一下,从20世纪初的“文艺”和“美学”到80年代的“文艺美学”到90年代和新世纪初的审美意识形态之争以及文艺理论和文化研究之争,透出了一个一直存在的现象:在文艺和美学上,基本语汇在逻辑上“不通”与“甚通”的统一。这在“文艺美学”以及所由产生的两个基础语汇中的“文艺”上,最为显著。就文艺而论,在文与艺的词义上,从语义的逻辑上,文学是属于艺术,还是不属于艺术?这么一问,文艺一词是有语病的。然而,前面已经讲了,只有文学艺术并列,西方以艺为中心的艺术体系和中国以文为中心的艺术体系,方有一个折中性和圆融性的调合。但如果进一步问,为什么自文艺一词出现以来,以及美学、文艺美学、审美意识形态、文化研究等关键词出现以来,特别突出的是文艺和文艺美学这两个词出现的演进,少有人从语义逻辑和学术逻辑上去进行追问,并从逻辑和历史的结合上,把这一问题讲清楚呢?

其中的关键,应不仅是在中国现代学术之初,中国以文为核心的艺术体系和西方以艺为核心的艺术体系在互动中进行调整、会通、新创而出现的表层不通而深层最通的文艺一词;不仅是在改革开放之初,中国学人为了使文艺学和艺术学在拨乱反正中,新创出表面逻辑不通而深层逻辑最通的“文艺美学”一词;不仅是在文艺学的建构中,中西俄文艺学和美学的互动,为文艺的本质新创出表层逻辑甚为难解而深层结构甚为圆融的“审美意识形态”一词,而是在于中国学人带着中国文化几千年来对待语言的“寄言出意”的语用传统,进入现代学术,从而在语言新创与语运上,以一种中西互动的方式运行。中国文化以虚实—关联的思维方式去看待世界、事物、语言,把语言看成是并不与世界和心灵完全对应的一种虚实的动态的体用不二的运行。西方文化以实体—区分的思维方式去看待世界、事物、语言,把语言看成是一个实体性的可以与世界、事物完全对应而加以严格定义的运行。关于中国语言观念和语用传统在建立中国现代术语上的影响,我在《艺术—文艺—美学的并置、迭交、缠绕》一文中已有较为详尽的论述,这里只简要讲讲与本文内容最为相关的古代汉语的两条原则,一是(孔颖达常用的)“散文”(段玉裁多用“浑言”)不别,(孔颖达常用的)“对文”(段玉裁多用“析言”)须别。散文(浑言)即强调一词具有多种属性和多方面关联,以任一属性或任一关联来代表所有属性和所有关联,此一属性或关联与某一属性和关联有其专门用语,但以部分代全体的语用方式,用哪一词进行浑言而为散文(具有普遍性的发散之词)皆可。比如,用“文”、用“艺”、用“文艺”、用“艺文”来指艺术整体,皆可。对文(析言)即专指多种属性和多种关联中的与其他属性和关联相区别的特定属性或特定关联,“析”即对这一属性和关联与其他属性和关联析厘出来,“对”即此一属性或关联与其他的某些或全部属性和关联相对,而突出这一属性或关联之“一”的特点。总之,浑言(散文)与析言(对文)充分体现了汉语在中国文化性质中的思想特性和灵活特质。

二是“寄言出意,得意忘言”原则。一词在自身的多样性与整体关联的丰富性中,在浑言(散文)与析言(对文)的不断游走中,具有汉语把一物与宇宙万物远远近近、显显隐隐的关联,明晰而又微妙地表达出来的灵性。

中国在走向世界现代性的进程中,在中西文化的互动中,外在上更多西方的思维和语用,内在里更多中国的思维与语用。这正是文艺美学这一学术话语进入现实以来不断演进,看似逻辑有误,其实文理甚通之关键。当然,更主要的是,要通过“文艺美学”这一学术语汇(以及之前产生的“文艺”一词和之后产生的“审美意识形态”一词),进入到丰富、复杂、多样、活跃的中国现代学术及其与中国式现代性演进的复杂关联和丰富内容中去。这样,“文艺美学”一词将以一种以少蕴多、以小见大的方式,展现出中国现代学术在中国与世界互动的大变局中的新境界,犹如司空图《诗品•雄浑》所呈现的:

大用外腓,真体内充。

返虚入浑,积健为雄。

具备万物,横绝太空。

荒荒油云,寥寥长风。

超以象外,得其环中。

……(文/张法,刊载于《中国文艺评论》2023年第2期)

作者简介

张法,男,毕业于北京大学,四川大学教授,博导,曾在中国人民大学从教30多年。教育部长江学者特聘教授(2005年度),第六届、第七届国务院哲学学科评议组成员,中华美学学会副会长(2008—)。主要研究美学与思想史,独著有《美学导论》等22部,合著有《世界语境中的中国文学论》等5部,主编有《中国高校哲学社会科学发展报告1978-2009(艺术学卷)》等6部。马工程教材《中国美学史》首席专家(主编)、《中国艺术:历程与精神》等4部著作入选国家级外译项目(英语,俄语)。独著《中国美学史》《中西美学与文化精神》有韩文版,文章300多篇,16篇为《新华文摘》转载,122篇被人大复印资料《美学》《文艺理论》《文化研究》《中国哲学》《外国哲学》等复印。