《周总理和我们在一起》作者邓福星的五个“第一”

来源: 文化月刊杂志

2019-12-26 09:50:30

自今年年初以来,笔者却又读到邓福星的几篇长文,包括刊登在《民艺》2019年第一期的《民艺的名与实》,《美术》杂志和《美术观察》月刊先后发表的两篇论述王朝闻美学思想的重头文章,合起来有4万余字。还有《美术》2019年第8期刊出的两万余字的《新中国美术70年的现代转型》。

“理论的生命和价值,在于它富有个性的创造。理论正是以此促进着人类思维的运动和智能的提高,并同时得到了发展。在人类认识途中神秘的未知领域里,永远充满了对研究者的诱惑和无穷的遐想。在这种意义上,应该说:理论之树常青!”

这段话引自《艺术前的艺术》一书的扉页,是作者邓福星对于理论研究发出的慨叹。

《艺术前的艺术》是一本研究艺术发生的学术著作,出版于36年前,它是作者的博士论文。作者邓福星先生也因此而成为“文革”后中国第一位艺术理论博士。

邓福星1945年出生于河北固安,新中国成立之初,他刚上小学。他属于受党的培养、教育,在红旗下长大的一代,按部就班,从小学、中学到大学,一路前行。1968年,他从天津师范学院外语系毕业,分配到石家庄一个工艺美术厂,在那里学做雕塑。翌年入伍,他所在的部队曾驻守在中蒙边界,后来他被调到部队机关,担任政治教员,给部队干部讲授马克思主义哲学,度过7年紧张的戎马生活。1975年,他转业到天津工艺美术设计院,从事他喜爱的美术创作。他创作的《周总理和我们在一起》曾入选天津新中国成立30周年优秀作品集,他画的《打焦赞》参加了巴黎国际青年艺术节,并在欧洲多国巡展。这两幅作品以年画形式出版,发行量巨大,一时间广为流传,几乎家喻户晓。

“理论的生命和价值,在于它富有个性的创造。理论正是以此促进着人类思维的运动和智能的提高,并同时得到了发展。在人类认识途中神秘的未知领域里,永远充满了对研究者的诱惑和无穷的遐想。在这种意义上,应该说:理论之树常青!”

这段话引自《艺术前的艺术》一书的扉页,是作者邓福星对于理论研究发出的慨叹。

《艺术前的艺术》是一本研究艺术发生的学术著作,出版于36年前,它是作者的博士论文。作者邓福星先生也因此而成为“文革”后中国第一位艺术理论博士。

邓福星1945年出生于河北固安,新中国成立之初,他刚上小学。他属于受党的培养、教育,在红旗下长大的一代,按部就班,从小学、中学到大学,一路前行。1968年,他从天津师范学院外语系毕业,分配到石家庄一个工艺美术厂,在那里学做雕塑。翌年入伍,他所在的部队曾驻守在中蒙边界,后来他被调到部队机关,担任政治教员,给部队干部讲授马克思主义哲学,度过7年紧张的戎马生活。1975年,他转业到天津工艺美术设计院,从事他喜爱的美术创作。他创作的《周总理和我们在一起》曾入选天津新中国成立30周年优秀作品集,他画的《打焦赞》参加了巴黎国际青年艺术节,并在欧洲多国巡展。这两幅作品以年画形式出版,发行量巨大,一时间广为流传,几乎家喻户晓。 01

首位美术学博士

“我是从1978年开始读研,从而也开始了我的学术生涯。我的学术历程与中国改革开放的历史进程同步。幸逢这个伟大的时代,其造就了我的学术人生。”这是不久前笔者采访邓福星先生时,他讲的第一句话。

“文革”结束,恢复了高考和研究生招生,邓福星幸运地考取中国艺术研究院硕士研究生。更幸运的是,他的指导教师是美学大家王朝闻先生,王朝闻也是著名的雕塑家和文艺理论家,是新中国马克思主义文艺理论和美学的开拓者和奠基者之一。邓福星跟随王朝闻攻读硕士、博士学位长达7年,随后又协助他主编了两套大部头著作,跟随他赴各地考察、参加学术会议,一起修改文稿等。

1981年,邓福星的硕士论文《绘画的抽象性》答辩通过。当时正值改革开放之初,美术界对一些曾经讳谈的理论问题展开热烈讨论。美术的具象与抽象问题就是一个涉及美术本体及其存在形式的问题,既重要又不易说清楚。凭着多年的理论积累和美术创作实践的体验,在朝闻先生悉心指导下,邓福星在硕士论文中做了颇有深度的论述。

王瑶、周振甫、刘纲纪、王琦等学术大家对论文十分赞赏并给予了高度评价。论文被学界誉为“中国人文社会科学第一刊”的《中国社会科学》刊发,接着又在该刊英文版发表,创下了硕士论文在《中国社会科学》两种文版同时刊发的纪录。该文还在1983年被提名入选全国优秀青年社科论文。

1985年11月,邓福星通过了博士论文《原始艺术研究》的答辩,成为改革开放后国内第一位艺术理论博士,是美术学科名副其实的“开山大师兄”。翌年,论文以《艺术前的艺术》为书名出版。这是一部主要以美术作为研究对象,论证史前艺术发生、发展及其基本特征的学术专著。

邓福星以其深厚的理论功底、严谨的治学态度、丰富详实的学术资料,对人类史前艺术的发生、发展及其基本特征进行了严谨的论证,并提出独创性的大胆论断——艺术起源与人类起源同步,即认为艺术的发生是与人类形成、进化并行的一种精神活动的发生和发展过程。

为撰写这篇论文,邓福星几乎跑遍全国各地相关的史前遗址、博物馆及文物收藏机构,收集了大量中国原始艺术的第一手资料,使自己的学说具有丰厚的史料支撑。

自此,邓福星对于艺术的发生和史前艺术的研究不断深化和拓展。他把论文中的基本观点写进了12卷本《中国美术史》和14卷本《中华艺术通史》的原始部分的内容中。邓福星的“同步说”理论既借助了前人有关研究成果,又从方法论的意义上独辟蹊径,提出了一种新的艺术起源理论。

这一理论成为同西方学者主张的“模仿说”“游戏说”“巫术说”“性爱说”乃至“劳动说”等诸多假说相并行的一种。“同步说”的提出,从某种意义上说,在近代艺术发生学研究中,打破了由西方学者“一统天下”的研究局面。

“同步说”是邓福星学术研究的一项重要成果,也为他以后的美术史论研究打下了坚实的基础。20世纪80年代,他的“艺术起源与人类起源同步说”在学术界产生较大影响,成为艺术发生学的一种重要理论。他曾赴日本、欧美等地讲学,阐述这一观点,并同相关学者交流,影响不断扩大,其理论现已为多种高校教材所采用。

01

首位美术学博士

“我是从1978年开始读研,从而也开始了我的学术生涯。我的学术历程与中国改革开放的历史进程同步。幸逢这个伟大的时代,其造就了我的学术人生。”这是不久前笔者采访邓福星先生时,他讲的第一句话。

“文革”结束,恢复了高考和研究生招生,邓福星幸运地考取中国艺术研究院硕士研究生。更幸运的是,他的指导教师是美学大家王朝闻先生,王朝闻也是著名的雕塑家和文艺理论家,是新中国马克思主义文艺理论和美学的开拓者和奠基者之一。邓福星跟随王朝闻攻读硕士、博士学位长达7年,随后又协助他主编了两套大部头著作,跟随他赴各地考察、参加学术会议,一起修改文稿等。

1981年,邓福星的硕士论文《绘画的抽象性》答辩通过。当时正值改革开放之初,美术界对一些曾经讳谈的理论问题展开热烈讨论。美术的具象与抽象问题就是一个涉及美术本体及其存在形式的问题,既重要又不易说清楚。凭着多年的理论积累和美术创作实践的体验,在朝闻先生悉心指导下,邓福星在硕士论文中做了颇有深度的论述。

王瑶、周振甫、刘纲纪、王琦等学术大家对论文十分赞赏并给予了高度评价。论文被学界誉为“中国人文社会科学第一刊”的《中国社会科学》刊发,接着又在该刊英文版发表,创下了硕士论文在《中国社会科学》两种文版同时刊发的纪录。该文还在1983年被提名入选全国优秀青年社科论文。

1985年11月,邓福星通过了博士论文《原始艺术研究》的答辩,成为改革开放后国内第一位艺术理论博士,是美术学科名副其实的“开山大师兄”。翌年,论文以《艺术前的艺术》为书名出版。这是一部主要以美术作为研究对象,论证史前艺术发生、发展及其基本特征的学术专著。

邓福星以其深厚的理论功底、严谨的治学态度、丰富详实的学术资料,对人类史前艺术的发生、发展及其基本特征进行了严谨的论证,并提出独创性的大胆论断——艺术起源与人类起源同步,即认为艺术的发生是与人类形成、进化并行的一种精神活动的发生和发展过程。

为撰写这篇论文,邓福星几乎跑遍全国各地相关的史前遗址、博物馆及文物收藏机构,收集了大量中国原始艺术的第一手资料,使自己的学说具有丰厚的史料支撑。

自此,邓福星对于艺术的发生和史前艺术的研究不断深化和拓展。他把论文中的基本观点写进了12卷本《中国美术史》和14卷本《中华艺术通史》的原始部分的内容中。邓福星的“同步说”理论既借助了前人有关研究成果,又从方法论的意义上独辟蹊径,提出了一种新的艺术起源理论。

这一理论成为同西方学者主张的“模仿说”“游戏说”“巫术说”“性爱说”乃至“劳动说”等诸多假说相并行的一种。“同步说”的提出,从某种意义上说,在近代艺术发生学研究中,打破了由西方学者“一统天下”的研究局面。

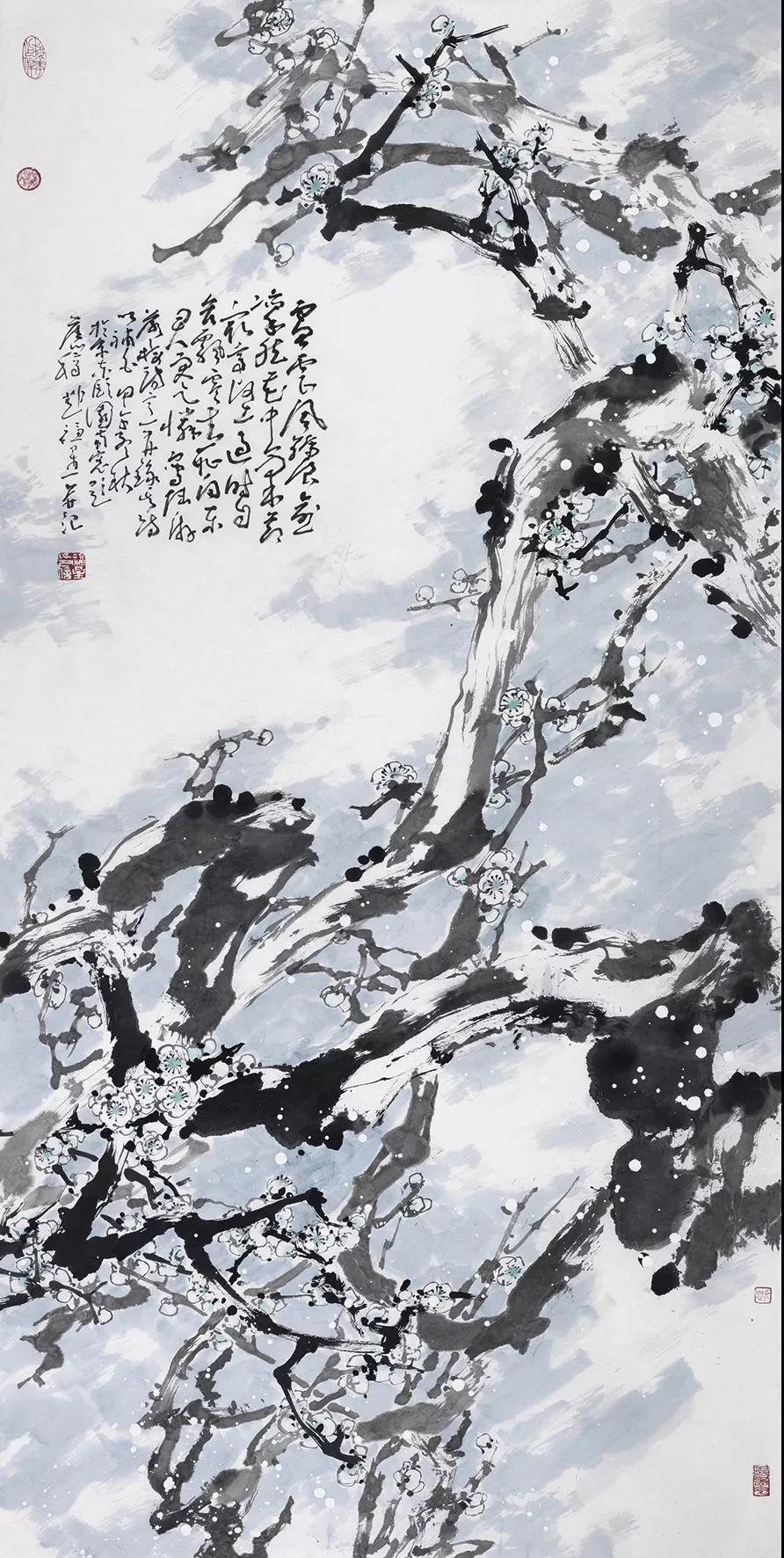

“同步说”是邓福星学术研究的一项重要成果,也为他以后的美术史论研究打下了坚实的基础。20世纪80年代,他的“艺术起源与人类起源同步说”在学术界产生较大影响,成为艺术发生学的一种重要理论。他曾赴日本、欧美等地讲学,阐述这一观点,并同相关学者交流,影响不断扩大,其理论现已为多种高校教材所采用。 《一任群芳妒》96×178 cm 2005年

02

首部美术史巨帙

20世纪80年代初,中国美术史研究经过十年荒废,开始复苏。美术界亟需一部内容全面、详实、系统,并摆脱多年来过于意识形态化观点的中国美术史著作。为此,1982年,由王朝闻先生牵头,中国艺术研究院美术研究所承担的15卷本《中国美术史》立项并启动。第二年3月,这一项目正式列入国家“六五”重点科研项目。

项目首先从试点卷《原始卷》的编写展开。由于种种原因,到1985年夏天,编写工作却没有多少进展。按照规定,如果年内拿不出该卷初稿,项目将被取消。在紧急的情势下,正在大连养病的王朝闻6月23日写信给美术研究所书记张明坦,提出要求邓福星担任原始卷主编,以“抢救”项目。

《一任群芳妒》96×178 cm 2005年

02

首部美术史巨帙

20世纪80年代初,中国美术史研究经过十年荒废,开始复苏。美术界亟需一部内容全面、详实、系统,并摆脱多年来过于意识形态化观点的中国美术史著作。为此,1982年,由王朝闻先生牵头,中国艺术研究院美术研究所承担的15卷本《中国美术史》立项并启动。第二年3月,这一项目正式列入国家“六五”重点科研项目。

项目首先从试点卷《原始卷》的编写展开。由于种种原因,到1985年夏天,编写工作却没有多少进展。按照规定,如果年内拿不出该卷初稿,项目将被取消。在紧急的情势下,正在大连养病的王朝闻6月23日写信给美术研究所书记张明坦,提出要求邓福星担任原始卷主编,以“抢救”项目。 《乾坤清气》178×96 cm 2013年

邓福星临危受命,他来不及太多考虑这一项目的分量和艰巨性,更没有想到从此开始承担的将是一项旷日持久的重大撰写工程。他只认为院、所交给的任务不能回绝,导师的信任不可辜负。他保持了在部队养成的雷厉风行的作风,准备像打一场战役那样决心全力把试点卷编写任务完成。他很快组建了《原始卷》编撰组,找了一个招待所封闭起来,和大家一起研讨、写作、修改,夜以继日。4个月后,23万字的初稿写出来了。

1986年初夏,从艺术研究院以及中央美院、中央工艺美院等美术院校、故宫博物院等文博单位聘请的各分卷主编、撰稿人一百余人齐聚北京沙滩文化部礼堂,举行15卷本《中国美术史》全书编撰启动会议。中宣部原部长朱厚泽、原文化部副部长高占祥等领导出席并讲了话。由此开始,这一重大科研项目全面地展开了。参加的编撰者有美术史界耆宿和一线的专家、教授,还有少数青年学者。大家感到,能够聚拢在王朝闻的学术旗帜下,参与这项历史性的著史工程,难得而荣幸。同时,使这些各有专长的编撰者把劲使在一处,把个人的研究统一在王朝闻总主编的编写主导思想下,也是集体写作的一个难题。这时,邓福星已是美术研究所副所长,分管科研工作,又是全书的副总主编,所以,主持这一项目的重担也就责无旁贷的落到他肩上。

2000年,《中国美术史》终于由齐鲁书社、明天出版社共同出版,首发式在人民大会堂举行。这部书从立项到出版前后跨国家“六五”“七五”“八五”直到“九五”计划,经历了17个春秋。12卷《中国美术史》包括了从史前到清末的中国绘画、书法、雕塑、工艺和建筑等美术门类,以丰富、翔实的史料为依据,从艺术本体出发,对各个时代的美术作品、美术家、美术现象进行了论述,全面展示了中国美术的发展面貌,并揭示了其发生、发展的规律。有关专家认为,《中国美术史》以它的系统性、科学性和和创见性,体现出我国美术史研究的当代最高水平。

全书约500万字,插图、图表等3000余幅,彩色图版近4000幅,是20世纪编撰历时最长、编撰人员最多、成书规模最大、学术水准最高的一部中国美术史。该书出版后获2001年国家出版总署全国艺术类图书一等奖,成为艺术院校师生需要的参考书和各大图书馆的必备藏书。2004年6月,胡锦涛主席出访美国时,将《中国美术史》作为体现中国文化的珍贵礼品赠送给耶鲁大学。2011年,《中国美术史》由北京师范大学出版社再版。

在该书编写后期,由于多方面原因特别是现当代美术的内容同编者之间缺乏时空距离,难以得到客观而准确的把握,从而终止了现当代卷的编写。当时王朝闻对邓福星说,待以后条件成熟,一定把后几卷补齐。2017年3月,在12卷本《中国美术史》出版17年、该项目立项34年之后,作为该书增补内容的4卷本《中国美术史·二十世纪卷》编撰项目正式启动,同时,对于已出版的前12卷进行了修订。

增订版16卷本《中国美术史》预计在2020年出版面世。邓福星作为全书副总主编,执行总主编职责,他在增订版项目启动会上不无感慨地说:“漫长的时间跨度,编撰队伍包括了三四代人,这个项目完全称得起是‘前赴后继’。我们有幸承担了这项历史性任务,没有理由不把它做好,以给历史一个交代,给后人一个交代!”

《乾坤清气》178×96 cm 2013年

邓福星临危受命,他来不及太多考虑这一项目的分量和艰巨性,更没有想到从此开始承担的将是一项旷日持久的重大撰写工程。他只认为院、所交给的任务不能回绝,导师的信任不可辜负。他保持了在部队养成的雷厉风行的作风,准备像打一场战役那样决心全力把试点卷编写任务完成。他很快组建了《原始卷》编撰组,找了一个招待所封闭起来,和大家一起研讨、写作、修改,夜以继日。4个月后,23万字的初稿写出来了。

1986年初夏,从艺术研究院以及中央美院、中央工艺美院等美术院校、故宫博物院等文博单位聘请的各分卷主编、撰稿人一百余人齐聚北京沙滩文化部礼堂,举行15卷本《中国美术史》全书编撰启动会议。中宣部原部长朱厚泽、原文化部副部长高占祥等领导出席并讲了话。由此开始,这一重大科研项目全面地展开了。参加的编撰者有美术史界耆宿和一线的专家、教授,还有少数青年学者。大家感到,能够聚拢在王朝闻的学术旗帜下,参与这项历史性的著史工程,难得而荣幸。同时,使这些各有专长的编撰者把劲使在一处,把个人的研究统一在王朝闻总主编的编写主导思想下,也是集体写作的一个难题。这时,邓福星已是美术研究所副所长,分管科研工作,又是全书的副总主编,所以,主持这一项目的重担也就责无旁贷的落到他肩上。

2000年,《中国美术史》终于由齐鲁书社、明天出版社共同出版,首发式在人民大会堂举行。这部书从立项到出版前后跨国家“六五”“七五”“八五”直到“九五”计划,经历了17个春秋。12卷《中国美术史》包括了从史前到清末的中国绘画、书法、雕塑、工艺和建筑等美术门类,以丰富、翔实的史料为依据,从艺术本体出发,对各个时代的美术作品、美术家、美术现象进行了论述,全面展示了中国美术的发展面貌,并揭示了其发生、发展的规律。有关专家认为,《中国美术史》以它的系统性、科学性和和创见性,体现出我国美术史研究的当代最高水平。

全书约500万字,插图、图表等3000余幅,彩色图版近4000幅,是20世纪编撰历时最长、编撰人员最多、成书规模最大、学术水准最高的一部中国美术史。该书出版后获2001年国家出版总署全国艺术类图书一等奖,成为艺术院校师生需要的参考书和各大图书馆的必备藏书。2004年6月,胡锦涛主席出访美国时,将《中国美术史》作为体现中国文化的珍贵礼品赠送给耶鲁大学。2011年,《中国美术史》由北京师范大学出版社再版。

在该书编写后期,由于多方面原因特别是现当代美术的内容同编者之间缺乏时空距离,难以得到客观而准确的把握,从而终止了现当代卷的编写。当时王朝闻对邓福星说,待以后条件成熟,一定把后几卷补齐。2017年3月,在12卷本《中国美术史》出版17年、该项目立项34年之后,作为该书增补内容的4卷本《中国美术史·二十世纪卷》编撰项目正式启动,同时,对于已出版的前12卷进行了修订。

增订版16卷本《中国美术史》预计在2020年出版面世。邓福星作为全书副总主编,执行总主编职责,他在增订版项目启动会上不无感慨地说:“漫长的时间跨度,编撰队伍包括了三四代人,这个项目完全称得起是‘前赴后继’。我们有幸承担了这项历史性任务,没有理由不把它做好,以给历史一个交代,给后人一个交代!” 《周总理永远和我们在一起》100×80cm 1978年

03

首倡“美术学”学科

在中国当代美术学学科确立和发展过程中,邓福星发挥了重要作用。作为“艺术学”学科之下的一级学科,今天已被学术界和教育界广泛运用的“美术学”,即邓福星所首倡。在1988年11月杭州举行的全国美术理论会议上,邓福星第一次提出应该建立“美术学”学科的倡议。他说:“我所理解的美术学,是一门以造型艺术为研究对象的学科、学问,它是包括通常所谓美术史、美术理论和美术批评在内的关于美术所有方面理论学科的总称。”他的发言在1989年第11期的《江苏画刊》上发表,文章的标题是《美术学构想》。

早在“文革”结束不久,在1985年12月北京香山全国美术理论会上,邓福星就特别提出美术理论的独立性和创造性。翌年7月在烟台召开的全国美术理论研讨会上,他提出“广义的美术理论所研究的对象不仅限于美术的现状,还包括美术的过去(美术史)和未来(发展趋向)。此外,美术理论自身也是美术理论研究的对象”。他的发言以《试谈当前美术理论建设的任务》为题,刊登在1987年第5期的《美术》杂志上。在这篇文章里,已经包含了他关于“美术学”构想的雏形。

在相继的几年里,邓福星在各地讲学以及给研究生的授课中,都少不了关于美术学建构的内容。他主编了《美术学文库》,在第一辑的10卷中,约请作者撰写了包括了美术史、美术原理、美术批评、美术教育学、美术心理学、美术人类学等方面的美术基础理论著作。在《美术学文库》出版后,举行了“美术学研讨会”。美术研究所设立“美术学学术奖”,并举行了首届论文评奖。关于美术学的倡议得到王朝闻、刘纲纪、张道一等诸先生的赞同。湖北美术学院率先成立了美术学系,并出版《美术学研究》期刊。

1990年,国务院学位委员会专业目录调整会议决定,将美术历史及理论专业正式更名为“美术学”,在全国颁布实行。2011年,艺术学升格为门类学科,原来作为二级学科的美术学,随之升为一级学科。在当代中国艺术教育和艺术理论研究中,“美术学”已经是一个频频使用而无可取代的学科名称。

04

创办《美术观察》

20世纪末叶,中国从计划经济向市场经济过渡,中国艺术研究院不再给下属各研究所提供办刊经费,于是,美术研究所原有的期刊《美术史论》面临“生死存亡的抉择”:要么停办,要么与他人合办而使刊物“从俗”。在这种情况下,身为美术研究所所长兼《美术史论》主编的邓福星必须尽快做出决定。

邓福星认为,刊物绝对不能停办,而且,也没有接受把《美术史论》改成美术史,或者评论,或者鉴藏某种单一性期刊的意见,而决定办一个综合性的期刊,内容包括美术家及作品、美术研究、市场与鉴藏、外国美术以及美术界关注热点等,刊名定为《美术观察》。

当时,书画市场刚刚兴起,邓福星找一些画家朋友组织笔会,募集资金。《中国文化报》登了一篇写当今一些博士在做什么的文章,其中说有的出国,有的“下海”,邓福星却在到处“化缘”筹资办刊。

1995年秋创刊的《美术观察》月刊,承担了促进当代中国美术发展的责任和使命,很快赢得了读者的好评。在中国人民大学报刊引文统计中,其引文数量居美术期刊之首。两年后《美术观察》荣膺“国家级艺术类核心期刊”,成为最具学术性的权威美术期刊,在美术界产生广泛影响。

《美术观察》还经常策划、组织学术活动,举办包括个展、联展、专题展以及全国性和国际性大展,举行学术研讨会。在举办“当代艺术体验与阐释国际研讨会”的同时,刊物在北京音乐厅举办了由法国艺术家演奏的管风琴音乐会。首届全国美术学论文奖征文通告在刊物上登出之后,很快得到响应,各地数百篇论文纷纷寄来。论文评选专家就是刊物的编委。评选结果在刊物上公布后,在美术史论界产生了反响。“世界华人书画大展”,则是以中国艺术研究院的名义联合美协、书协、文化部艺术司共同举办,由《美术观察》和美术研究所承办的一次大规模国际性展览。四十多个国家的华人送交了一万五千余件书画作品,从中评选出500件作品在中国美术馆展出。

《美术观察》是市场经济下的产物。它是第一个断绝“皇粮”被推“下海”而自谋生路的美术学术期刊。如今,办刊的模式已经多样化,自负盈亏的刊物司空见惯,不过完全不用国家拨款而又保持严肃学术品位的期刊依然是难以为继的。在20世纪90年代中期,《美术观察》以自筹资金创刊,在不断改进、提升中,订数持续增长,资金出现盈余,完全凭自身的学术魅力赢得读者,也赢得了市场,这在当时,确属于一个奇迹。

《周总理永远和我们在一起》100×80cm 1978年

03

首倡“美术学”学科

在中国当代美术学学科确立和发展过程中,邓福星发挥了重要作用。作为“艺术学”学科之下的一级学科,今天已被学术界和教育界广泛运用的“美术学”,即邓福星所首倡。在1988年11月杭州举行的全国美术理论会议上,邓福星第一次提出应该建立“美术学”学科的倡议。他说:“我所理解的美术学,是一门以造型艺术为研究对象的学科、学问,它是包括通常所谓美术史、美术理论和美术批评在内的关于美术所有方面理论学科的总称。”他的发言在1989年第11期的《江苏画刊》上发表,文章的标题是《美术学构想》。

早在“文革”结束不久,在1985年12月北京香山全国美术理论会上,邓福星就特别提出美术理论的独立性和创造性。翌年7月在烟台召开的全国美术理论研讨会上,他提出“广义的美术理论所研究的对象不仅限于美术的现状,还包括美术的过去(美术史)和未来(发展趋向)。此外,美术理论自身也是美术理论研究的对象”。他的发言以《试谈当前美术理论建设的任务》为题,刊登在1987年第5期的《美术》杂志上。在这篇文章里,已经包含了他关于“美术学”构想的雏形。

在相继的几年里,邓福星在各地讲学以及给研究生的授课中,都少不了关于美术学建构的内容。他主编了《美术学文库》,在第一辑的10卷中,约请作者撰写了包括了美术史、美术原理、美术批评、美术教育学、美术心理学、美术人类学等方面的美术基础理论著作。在《美术学文库》出版后,举行了“美术学研讨会”。美术研究所设立“美术学学术奖”,并举行了首届论文评奖。关于美术学的倡议得到王朝闻、刘纲纪、张道一等诸先生的赞同。湖北美术学院率先成立了美术学系,并出版《美术学研究》期刊。

1990年,国务院学位委员会专业目录调整会议决定,将美术历史及理论专业正式更名为“美术学”,在全国颁布实行。2011年,艺术学升格为门类学科,原来作为二级学科的美术学,随之升为一级学科。在当代中国艺术教育和艺术理论研究中,“美术学”已经是一个频频使用而无可取代的学科名称。

04

创办《美术观察》

20世纪末叶,中国从计划经济向市场经济过渡,中国艺术研究院不再给下属各研究所提供办刊经费,于是,美术研究所原有的期刊《美术史论》面临“生死存亡的抉择”:要么停办,要么与他人合办而使刊物“从俗”。在这种情况下,身为美术研究所所长兼《美术史论》主编的邓福星必须尽快做出决定。

邓福星认为,刊物绝对不能停办,而且,也没有接受把《美术史论》改成美术史,或者评论,或者鉴藏某种单一性期刊的意见,而决定办一个综合性的期刊,内容包括美术家及作品、美术研究、市场与鉴藏、外国美术以及美术界关注热点等,刊名定为《美术观察》。

当时,书画市场刚刚兴起,邓福星找一些画家朋友组织笔会,募集资金。《中国文化报》登了一篇写当今一些博士在做什么的文章,其中说有的出国,有的“下海”,邓福星却在到处“化缘”筹资办刊。

1995年秋创刊的《美术观察》月刊,承担了促进当代中国美术发展的责任和使命,很快赢得了读者的好评。在中国人民大学报刊引文统计中,其引文数量居美术期刊之首。两年后《美术观察》荣膺“国家级艺术类核心期刊”,成为最具学术性的权威美术期刊,在美术界产生广泛影响。

《美术观察》还经常策划、组织学术活动,举办包括个展、联展、专题展以及全国性和国际性大展,举行学术研讨会。在举办“当代艺术体验与阐释国际研讨会”的同时,刊物在北京音乐厅举办了由法国艺术家演奏的管风琴音乐会。首届全国美术学论文奖征文通告在刊物上登出之后,很快得到响应,各地数百篇论文纷纷寄来。论文评选专家就是刊物的编委。评选结果在刊物上公布后,在美术史论界产生了反响。“世界华人书画大展”,则是以中国艺术研究院的名义联合美协、书协、文化部艺术司共同举办,由《美术观察》和美术研究所承办的一次大规模国际性展览。四十多个国家的华人送交了一万五千余件书画作品,从中评选出500件作品在中国美术馆展出。

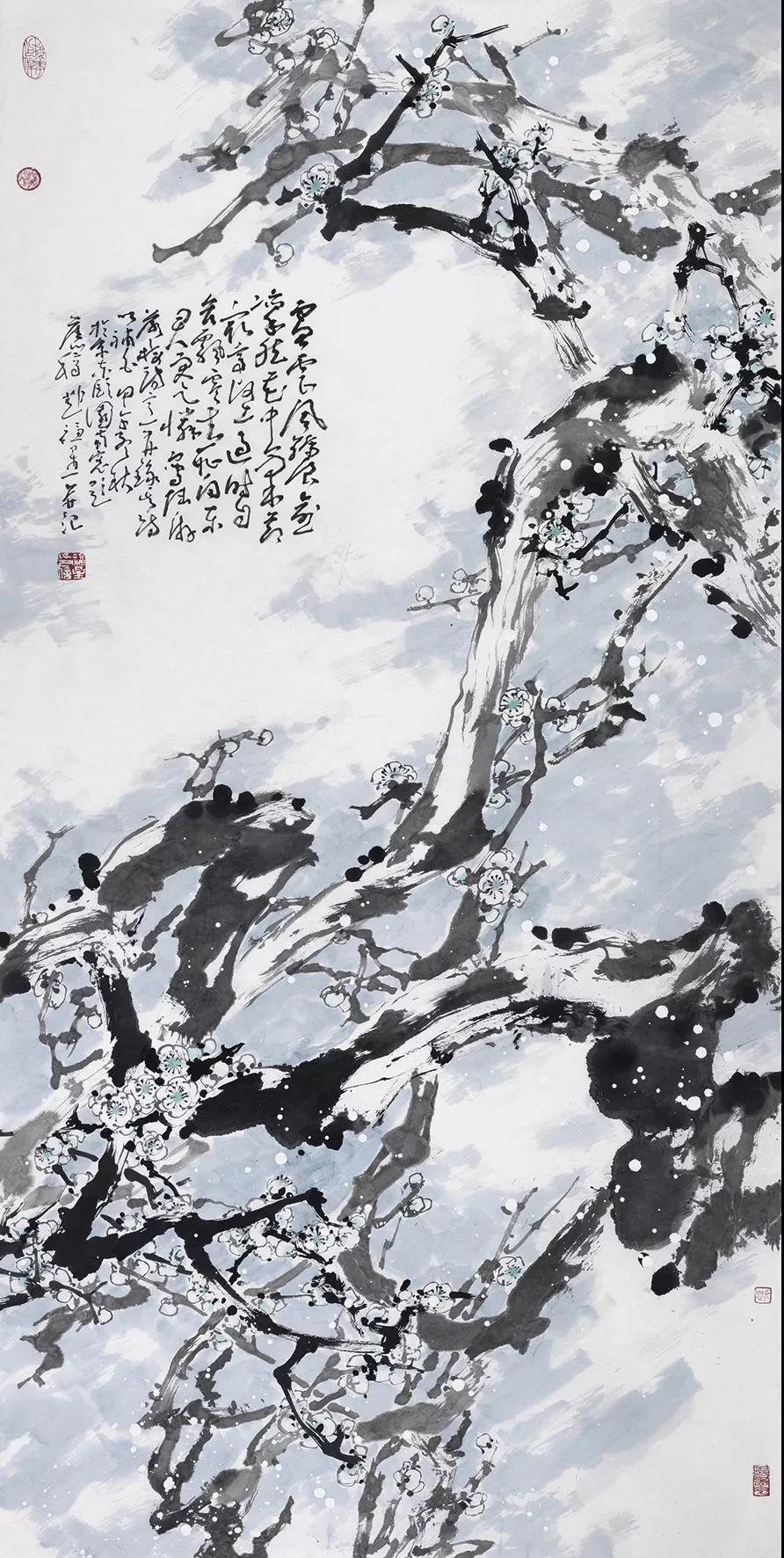

《美术观察》是市场经济下的产物。它是第一个断绝“皇粮”被推“下海”而自谋生路的美术学术期刊。如今,办刊的模式已经多样化,自负盈亏的刊物司空见惯,不过完全不用国家拨款而又保持严肃学术品位的期刊依然是难以为继的。在20世纪90年代中期,《美术观察》以自筹资金创刊,在不断改进、提升中,订数持续增长,资金出现盈余,完全凭自身的学术魅力赢得读者,也赢得了市场,这在当时,确属于一个奇迹。 《雪虐风饕》136×68 cm 2014年

05

首展“五君子”画作

邓福星退休后,在京东潮白河畔建造了居室,名为颐园。他谢绝社会应酬,重拾画笔,潜心于书画创作。这时他不再画工笔人物,改小写意花卉,并从写梅开始。

在画梅的同时,他还研究画梅的历史与理论,对历代画梅名家一一点评,出版了画梅专著《梅谭》。2018年春,中国艺术研究院、中国画学会和北京画院联合为他在北京画院美术馆举办了“乾坤清气——邓福星画梅作品展”,当时观者如潮,原文化部和主办方领导到场祝贺,在京的许多名家前往参观,大多赞赏有加。

作为美术史论家的画家,邓福星绘画作品不限于怡情悦目,而具有厚重的文化内涵。早在2016年仲秋,他在山西大同举办了“碧池清影——邓福星画荷”专题书画展,同时出版了《荷风荷语》书画作品集。中国艺术研究院常务副院长吕品田到会祝贺,盛赞邓福星的“绘画作品独具风貌,正是其长期学术研究养成的人文气质,在他的画面上造就了一种清雅的书卷气。”

2018年10月16日,在昆明市博物馆举办的“君子之风——邓福星绘五君子画展”更是别开生面,创意新奇而具有深意。作者在画展“前言”中写道:梅、兰、竹、菊为“四君子”已经约定俗成。宋代大儒周敦颐在《爱莲说》中说‘莲,花之君子者也’,其说令人信服。因此,莲与梅、兰、竹、菊合为“五君子”。这是第一次以“五君子”之名举办画展,在绘画史上前所未有。

邓福星先生曾告诉笔者,进入古稀之年后,他以书画创作为主,几乎不再写文章了。自今年年初以来,笔者却又读到他的几篇长文,包括刊登在《民艺》2019年第一期的《民艺的名与实》,《美术》杂志和《美术观察》月刊先后发表的两篇论述王朝闻美学思想的重头文章,合起来有4万余字。还有《美术》2019年第8期刊出的两万余字的《新中国美术70年的现代转型》。

这六七万字的理论文章,不付出相当的精力是写不出的。我不能肯定,是因为这些内容为邓先生所熟悉而又感兴趣,还是因为出于一种应有的责任和使命,他才破例应约又去写作的呢?其实,答案邓先生早说过了,也就是本文开始引述的那一段话。

《雪虐风饕》136×68 cm 2014年

05

首展“五君子”画作

邓福星退休后,在京东潮白河畔建造了居室,名为颐园。他谢绝社会应酬,重拾画笔,潜心于书画创作。这时他不再画工笔人物,改小写意花卉,并从写梅开始。

在画梅的同时,他还研究画梅的历史与理论,对历代画梅名家一一点评,出版了画梅专著《梅谭》。2018年春,中国艺术研究院、中国画学会和北京画院联合为他在北京画院美术馆举办了“乾坤清气——邓福星画梅作品展”,当时观者如潮,原文化部和主办方领导到场祝贺,在京的许多名家前往参观,大多赞赏有加。

作为美术史论家的画家,邓福星绘画作品不限于怡情悦目,而具有厚重的文化内涵。早在2016年仲秋,他在山西大同举办了“碧池清影——邓福星画荷”专题书画展,同时出版了《荷风荷语》书画作品集。中国艺术研究院常务副院长吕品田到会祝贺,盛赞邓福星的“绘画作品独具风貌,正是其长期学术研究养成的人文气质,在他的画面上造就了一种清雅的书卷气。”

2018年10月16日,在昆明市博物馆举办的“君子之风——邓福星绘五君子画展”更是别开生面,创意新奇而具有深意。作者在画展“前言”中写道:梅、兰、竹、菊为“四君子”已经约定俗成。宋代大儒周敦颐在《爱莲说》中说‘莲,花之君子者也’,其说令人信服。因此,莲与梅、兰、竹、菊合为“五君子”。这是第一次以“五君子”之名举办画展,在绘画史上前所未有。

邓福星先生曾告诉笔者,进入古稀之年后,他以书画创作为主,几乎不再写文章了。自今年年初以来,笔者却又读到他的几篇长文,包括刊登在《民艺》2019年第一期的《民艺的名与实》,《美术》杂志和《美术观察》月刊先后发表的两篇论述王朝闻美学思想的重头文章,合起来有4万余字。还有《美术》2019年第8期刊出的两万余字的《新中国美术70年的现代转型》。

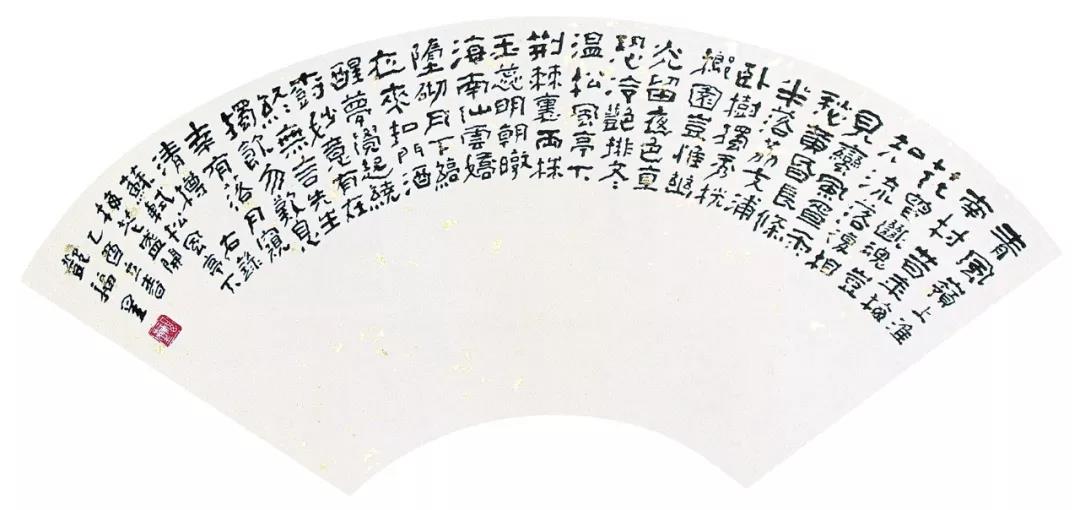

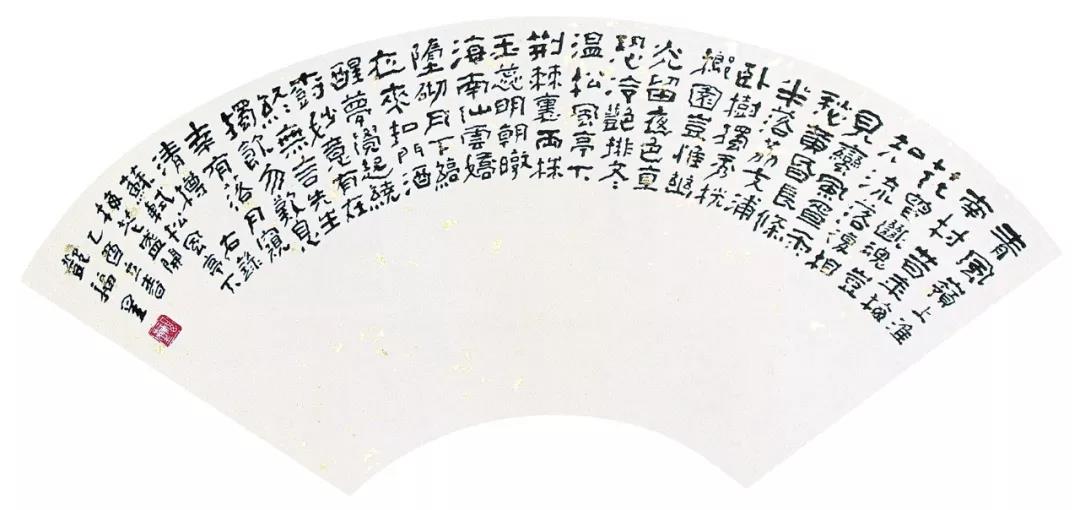

这六七万字的理论文章,不付出相当的精力是写不出的。我不能肯定,是因为这些内容为邓先生所熟悉而又感兴趣,还是因为出于一种应有的责任和使命,他才破例应约又去写作的呢?其实,答案邓先生早说过了,也就是本文开始引述的那一段话。 隶书《苏轼诗》(扇面)2005年

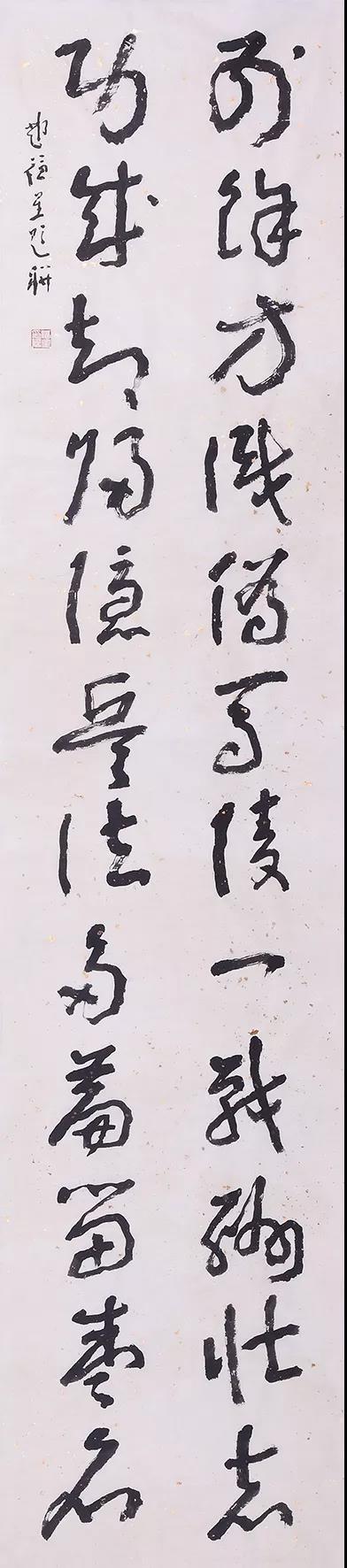

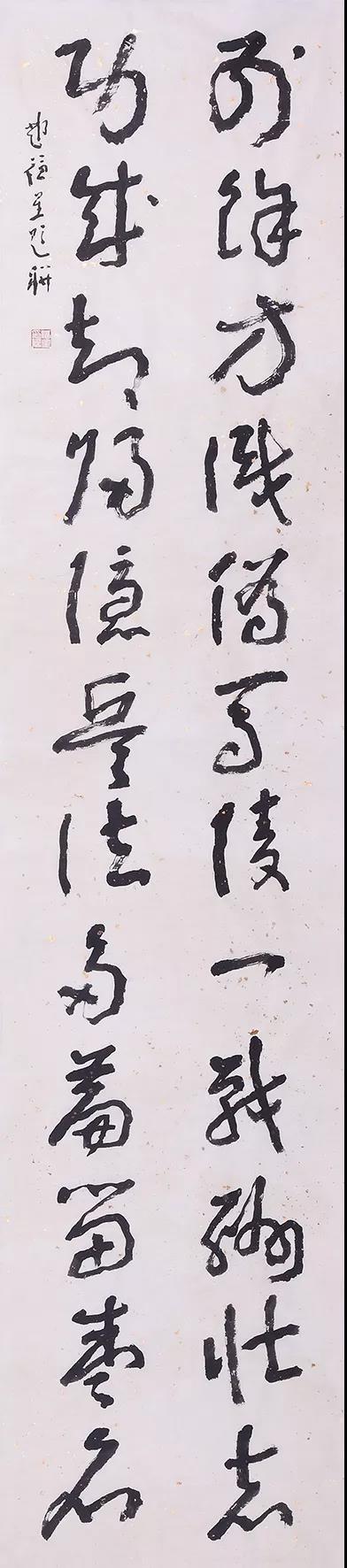

隶书《苏轼诗》(扇面)2005年 草书《为孙子纪念馆撰联》195×40cm 2009年

(宋汉晓)

草书《为孙子纪念馆撰联》195×40cm 2009年

(宋汉晓)

[ 责任编辑:孙文靖 ]

“理论的生命和价值,在于它富有个性的创造。理论正是以此促进着人类思维的运动和智能的提高,并同时得到了发展。在人类认识途中神秘的未知领域里,永远充满了对研究者的诱惑和无穷的遐想。在这种意义上,应该说:理论之树常青!”

这段话引自《艺术前的艺术》一书的扉页,是作者邓福星对于理论研究发出的慨叹。

《艺术前的艺术》是一本研究艺术发生的学术著作,出版于36年前,它是作者的博士论文。作者邓福星先生也因此而成为“文革”后中国第一位艺术理论博士。

邓福星1945年出生于河北固安,新中国成立之初,他刚上小学。他属于受党的培养、教育,在红旗下长大的一代,按部就班,从小学、中学到大学,一路前行。1968年,他从天津师范学院外语系毕业,分配到石家庄一个工艺美术厂,在那里学做雕塑。翌年入伍,他所在的部队曾驻守在中蒙边界,后来他被调到部队机关,担任政治教员,给部队干部讲授马克思主义哲学,度过7年紧张的戎马生活。1975年,他转业到天津工艺美术设计院,从事他喜爱的美术创作。他创作的《周总理和我们在一起》曾入选天津新中国成立30周年优秀作品集,他画的《打焦赞》参加了巴黎国际青年艺术节,并在欧洲多国巡展。这两幅作品以年画形式出版,发行量巨大,一时间广为流传,几乎家喻户晓。

“理论的生命和价值,在于它富有个性的创造。理论正是以此促进着人类思维的运动和智能的提高,并同时得到了发展。在人类认识途中神秘的未知领域里,永远充满了对研究者的诱惑和无穷的遐想。在这种意义上,应该说:理论之树常青!”

这段话引自《艺术前的艺术》一书的扉页,是作者邓福星对于理论研究发出的慨叹。

《艺术前的艺术》是一本研究艺术发生的学术著作,出版于36年前,它是作者的博士论文。作者邓福星先生也因此而成为“文革”后中国第一位艺术理论博士。

邓福星1945年出生于河北固安,新中国成立之初,他刚上小学。他属于受党的培养、教育,在红旗下长大的一代,按部就班,从小学、中学到大学,一路前行。1968年,他从天津师范学院外语系毕业,分配到石家庄一个工艺美术厂,在那里学做雕塑。翌年入伍,他所在的部队曾驻守在中蒙边界,后来他被调到部队机关,担任政治教员,给部队干部讲授马克思主义哲学,度过7年紧张的戎马生活。1975年,他转业到天津工艺美术设计院,从事他喜爱的美术创作。他创作的《周总理和我们在一起》曾入选天津新中国成立30周年优秀作品集,他画的《打焦赞》参加了巴黎国际青年艺术节,并在欧洲多国巡展。这两幅作品以年画形式出版,发行量巨大,一时间广为流传,几乎家喻户晓。 01

首位美术学博士

“我是从1978年开始读研,从而也开始了我的学术生涯。我的学术历程与中国改革开放的历史进程同步。幸逢这个伟大的时代,其造就了我的学术人生。”这是不久前笔者采访邓福星先生时,他讲的第一句话。

“文革”结束,恢复了高考和研究生招生,邓福星幸运地考取中国艺术研究院硕士研究生。更幸运的是,他的指导教师是美学大家王朝闻先生,王朝闻也是著名的雕塑家和文艺理论家,是新中国马克思主义文艺理论和美学的开拓者和奠基者之一。邓福星跟随王朝闻攻读硕士、博士学位长达7年,随后又协助他主编了两套大部头著作,跟随他赴各地考察、参加学术会议,一起修改文稿等。

1981年,邓福星的硕士论文《绘画的抽象性》答辩通过。当时正值改革开放之初,美术界对一些曾经讳谈的理论问题展开热烈讨论。美术的具象与抽象问题就是一个涉及美术本体及其存在形式的问题,既重要又不易说清楚。凭着多年的理论积累和美术创作实践的体验,在朝闻先生悉心指导下,邓福星在硕士论文中做了颇有深度的论述。

王瑶、周振甫、刘纲纪、王琦等学术大家对论文十分赞赏并给予了高度评价。论文被学界誉为“中国人文社会科学第一刊”的《中国社会科学》刊发,接着又在该刊英文版发表,创下了硕士论文在《中国社会科学》两种文版同时刊发的纪录。该文还在1983年被提名入选全国优秀青年社科论文。

1985年11月,邓福星通过了博士论文《原始艺术研究》的答辩,成为改革开放后国内第一位艺术理论博士,是美术学科名副其实的“开山大师兄”。翌年,论文以《艺术前的艺术》为书名出版。这是一部主要以美术作为研究对象,论证史前艺术发生、发展及其基本特征的学术专著。

邓福星以其深厚的理论功底、严谨的治学态度、丰富详实的学术资料,对人类史前艺术的发生、发展及其基本特征进行了严谨的论证,并提出独创性的大胆论断——艺术起源与人类起源同步,即认为艺术的发生是与人类形成、进化并行的一种精神活动的发生和发展过程。

为撰写这篇论文,邓福星几乎跑遍全国各地相关的史前遗址、博物馆及文物收藏机构,收集了大量中国原始艺术的第一手资料,使自己的学说具有丰厚的史料支撑。

自此,邓福星对于艺术的发生和史前艺术的研究不断深化和拓展。他把论文中的基本观点写进了12卷本《中国美术史》和14卷本《中华艺术通史》的原始部分的内容中。邓福星的“同步说”理论既借助了前人有关研究成果,又从方法论的意义上独辟蹊径,提出了一种新的艺术起源理论。

这一理论成为同西方学者主张的“模仿说”“游戏说”“巫术说”“性爱说”乃至“劳动说”等诸多假说相并行的一种。“同步说”的提出,从某种意义上说,在近代艺术发生学研究中,打破了由西方学者“一统天下”的研究局面。

“同步说”是邓福星学术研究的一项重要成果,也为他以后的美术史论研究打下了坚实的基础。20世纪80年代,他的“艺术起源与人类起源同步说”在学术界产生较大影响,成为艺术发生学的一种重要理论。他曾赴日本、欧美等地讲学,阐述这一观点,并同相关学者交流,影响不断扩大,其理论现已为多种高校教材所采用。

01

首位美术学博士

“我是从1978年开始读研,从而也开始了我的学术生涯。我的学术历程与中国改革开放的历史进程同步。幸逢这个伟大的时代,其造就了我的学术人生。”这是不久前笔者采访邓福星先生时,他讲的第一句话。

“文革”结束,恢复了高考和研究生招生,邓福星幸运地考取中国艺术研究院硕士研究生。更幸运的是,他的指导教师是美学大家王朝闻先生,王朝闻也是著名的雕塑家和文艺理论家,是新中国马克思主义文艺理论和美学的开拓者和奠基者之一。邓福星跟随王朝闻攻读硕士、博士学位长达7年,随后又协助他主编了两套大部头著作,跟随他赴各地考察、参加学术会议,一起修改文稿等。

1981年,邓福星的硕士论文《绘画的抽象性》答辩通过。当时正值改革开放之初,美术界对一些曾经讳谈的理论问题展开热烈讨论。美术的具象与抽象问题就是一个涉及美术本体及其存在形式的问题,既重要又不易说清楚。凭着多年的理论积累和美术创作实践的体验,在朝闻先生悉心指导下,邓福星在硕士论文中做了颇有深度的论述。

王瑶、周振甫、刘纲纪、王琦等学术大家对论文十分赞赏并给予了高度评价。论文被学界誉为“中国人文社会科学第一刊”的《中国社会科学》刊发,接着又在该刊英文版发表,创下了硕士论文在《中国社会科学》两种文版同时刊发的纪录。该文还在1983年被提名入选全国优秀青年社科论文。

1985年11月,邓福星通过了博士论文《原始艺术研究》的答辩,成为改革开放后国内第一位艺术理论博士,是美术学科名副其实的“开山大师兄”。翌年,论文以《艺术前的艺术》为书名出版。这是一部主要以美术作为研究对象,论证史前艺术发生、发展及其基本特征的学术专著。

邓福星以其深厚的理论功底、严谨的治学态度、丰富详实的学术资料,对人类史前艺术的发生、发展及其基本特征进行了严谨的论证,并提出独创性的大胆论断——艺术起源与人类起源同步,即认为艺术的发生是与人类形成、进化并行的一种精神活动的发生和发展过程。

为撰写这篇论文,邓福星几乎跑遍全国各地相关的史前遗址、博物馆及文物收藏机构,收集了大量中国原始艺术的第一手资料,使自己的学说具有丰厚的史料支撑。

自此,邓福星对于艺术的发生和史前艺术的研究不断深化和拓展。他把论文中的基本观点写进了12卷本《中国美术史》和14卷本《中华艺术通史》的原始部分的内容中。邓福星的“同步说”理论既借助了前人有关研究成果,又从方法论的意义上独辟蹊径,提出了一种新的艺术起源理论。

这一理论成为同西方学者主张的“模仿说”“游戏说”“巫术说”“性爱说”乃至“劳动说”等诸多假说相并行的一种。“同步说”的提出,从某种意义上说,在近代艺术发生学研究中,打破了由西方学者“一统天下”的研究局面。

“同步说”是邓福星学术研究的一项重要成果,也为他以后的美术史论研究打下了坚实的基础。20世纪80年代,他的“艺术起源与人类起源同步说”在学术界产生较大影响,成为艺术发生学的一种重要理论。他曾赴日本、欧美等地讲学,阐述这一观点,并同相关学者交流,影响不断扩大,其理论现已为多种高校教材所采用。 《一任群芳妒》96×178 cm 2005年

02

首部美术史巨帙

20世纪80年代初,中国美术史研究经过十年荒废,开始复苏。美术界亟需一部内容全面、详实、系统,并摆脱多年来过于意识形态化观点的中国美术史著作。为此,1982年,由王朝闻先生牵头,中国艺术研究院美术研究所承担的15卷本《中国美术史》立项并启动。第二年3月,这一项目正式列入国家“六五”重点科研项目。

项目首先从试点卷《原始卷》的编写展开。由于种种原因,到1985年夏天,编写工作却没有多少进展。按照规定,如果年内拿不出该卷初稿,项目将被取消。在紧急的情势下,正在大连养病的王朝闻6月23日写信给美术研究所书记张明坦,提出要求邓福星担任原始卷主编,以“抢救”项目。

《一任群芳妒》96×178 cm 2005年

02

首部美术史巨帙

20世纪80年代初,中国美术史研究经过十年荒废,开始复苏。美术界亟需一部内容全面、详实、系统,并摆脱多年来过于意识形态化观点的中国美术史著作。为此,1982年,由王朝闻先生牵头,中国艺术研究院美术研究所承担的15卷本《中国美术史》立项并启动。第二年3月,这一项目正式列入国家“六五”重点科研项目。

项目首先从试点卷《原始卷》的编写展开。由于种种原因,到1985年夏天,编写工作却没有多少进展。按照规定,如果年内拿不出该卷初稿,项目将被取消。在紧急的情势下,正在大连养病的王朝闻6月23日写信给美术研究所书记张明坦,提出要求邓福星担任原始卷主编,以“抢救”项目。 《乾坤清气》178×96 cm 2013年

邓福星临危受命,他来不及太多考虑这一项目的分量和艰巨性,更没有想到从此开始承担的将是一项旷日持久的重大撰写工程。他只认为院、所交给的任务不能回绝,导师的信任不可辜负。他保持了在部队养成的雷厉风行的作风,准备像打一场战役那样决心全力把试点卷编写任务完成。他很快组建了《原始卷》编撰组,找了一个招待所封闭起来,和大家一起研讨、写作、修改,夜以继日。4个月后,23万字的初稿写出来了。

1986年初夏,从艺术研究院以及中央美院、中央工艺美院等美术院校、故宫博物院等文博单位聘请的各分卷主编、撰稿人一百余人齐聚北京沙滩文化部礼堂,举行15卷本《中国美术史》全书编撰启动会议。中宣部原部长朱厚泽、原文化部副部长高占祥等领导出席并讲了话。由此开始,这一重大科研项目全面地展开了。参加的编撰者有美术史界耆宿和一线的专家、教授,还有少数青年学者。大家感到,能够聚拢在王朝闻的学术旗帜下,参与这项历史性的著史工程,难得而荣幸。同时,使这些各有专长的编撰者把劲使在一处,把个人的研究统一在王朝闻总主编的编写主导思想下,也是集体写作的一个难题。这时,邓福星已是美术研究所副所长,分管科研工作,又是全书的副总主编,所以,主持这一项目的重担也就责无旁贷的落到他肩上。

2000年,《中国美术史》终于由齐鲁书社、明天出版社共同出版,首发式在人民大会堂举行。这部书从立项到出版前后跨国家“六五”“七五”“八五”直到“九五”计划,经历了17个春秋。12卷《中国美术史》包括了从史前到清末的中国绘画、书法、雕塑、工艺和建筑等美术门类,以丰富、翔实的史料为依据,从艺术本体出发,对各个时代的美术作品、美术家、美术现象进行了论述,全面展示了中国美术的发展面貌,并揭示了其发生、发展的规律。有关专家认为,《中国美术史》以它的系统性、科学性和和创见性,体现出我国美术史研究的当代最高水平。

全书约500万字,插图、图表等3000余幅,彩色图版近4000幅,是20世纪编撰历时最长、编撰人员最多、成书规模最大、学术水准最高的一部中国美术史。该书出版后获2001年国家出版总署全国艺术类图书一等奖,成为艺术院校师生需要的参考书和各大图书馆的必备藏书。2004年6月,胡锦涛主席出访美国时,将《中国美术史》作为体现中国文化的珍贵礼品赠送给耶鲁大学。2011年,《中国美术史》由北京师范大学出版社再版。

在该书编写后期,由于多方面原因特别是现当代美术的内容同编者之间缺乏时空距离,难以得到客观而准确的把握,从而终止了现当代卷的编写。当时王朝闻对邓福星说,待以后条件成熟,一定把后几卷补齐。2017年3月,在12卷本《中国美术史》出版17年、该项目立项34年之后,作为该书增补内容的4卷本《中国美术史·二十世纪卷》编撰项目正式启动,同时,对于已出版的前12卷进行了修订。

增订版16卷本《中国美术史》预计在2020年出版面世。邓福星作为全书副总主编,执行总主编职责,他在增订版项目启动会上不无感慨地说:“漫长的时间跨度,编撰队伍包括了三四代人,这个项目完全称得起是‘前赴后继’。我们有幸承担了这项历史性任务,没有理由不把它做好,以给历史一个交代,给后人一个交代!”

《乾坤清气》178×96 cm 2013年

邓福星临危受命,他来不及太多考虑这一项目的分量和艰巨性,更没有想到从此开始承担的将是一项旷日持久的重大撰写工程。他只认为院、所交给的任务不能回绝,导师的信任不可辜负。他保持了在部队养成的雷厉风行的作风,准备像打一场战役那样决心全力把试点卷编写任务完成。他很快组建了《原始卷》编撰组,找了一个招待所封闭起来,和大家一起研讨、写作、修改,夜以继日。4个月后,23万字的初稿写出来了。

1986年初夏,从艺术研究院以及中央美院、中央工艺美院等美术院校、故宫博物院等文博单位聘请的各分卷主编、撰稿人一百余人齐聚北京沙滩文化部礼堂,举行15卷本《中国美术史》全书编撰启动会议。中宣部原部长朱厚泽、原文化部副部长高占祥等领导出席并讲了话。由此开始,这一重大科研项目全面地展开了。参加的编撰者有美术史界耆宿和一线的专家、教授,还有少数青年学者。大家感到,能够聚拢在王朝闻的学术旗帜下,参与这项历史性的著史工程,难得而荣幸。同时,使这些各有专长的编撰者把劲使在一处,把个人的研究统一在王朝闻总主编的编写主导思想下,也是集体写作的一个难题。这时,邓福星已是美术研究所副所长,分管科研工作,又是全书的副总主编,所以,主持这一项目的重担也就责无旁贷的落到他肩上。

2000年,《中国美术史》终于由齐鲁书社、明天出版社共同出版,首发式在人民大会堂举行。这部书从立项到出版前后跨国家“六五”“七五”“八五”直到“九五”计划,经历了17个春秋。12卷《中国美术史》包括了从史前到清末的中国绘画、书法、雕塑、工艺和建筑等美术门类,以丰富、翔实的史料为依据,从艺术本体出发,对各个时代的美术作品、美术家、美术现象进行了论述,全面展示了中国美术的发展面貌,并揭示了其发生、发展的规律。有关专家认为,《中国美术史》以它的系统性、科学性和和创见性,体现出我国美术史研究的当代最高水平。

全书约500万字,插图、图表等3000余幅,彩色图版近4000幅,是20世纪编撰历时最长、编撰人员最多、成书规模最大、学术水准最高的一部中国美术史。该书出版后获2001年国家出版总署全国艺术类图书一等奖,成为艺术院校师生需要的参考书和各大图书馆的必备藏书。2004年6月,胡锦涛主席出访美国时,将《中国美术史》作为体现中国文化的珍贵礼品赠送给耶鲁大学。2011年,《中国美术史》由北京师范大学出版社再版。

在该书编写后期,由于多方面原因特别是现当代美术的内容同编者之间缺乏时空距离,难以得到客观而准确的把握,从而终止了现当代卷的编写。当时王朝闻对邓福星说,待以后条件成熟,一定把后几卷补齐。2017年3月,在12卷本《中国美术史》出版17年、该项目立项34年之后,作为该书增补内容的4卷本《中国美术史·二十世纪卷》编撰项目正式启动,同时,对于已出版的前12卷进行了修订。

增订版16卷本《中国美术史》预计在2020年出版面世。邓福星作为全书副总主编,执行总主编职责,他在增订版项目启动会上不无感慨地说:“漫长的时间跨度,编撰队伍包括了三四代人,这个项目完全称得起是‘前赴后继’。我们有幸承担了这项历史性任务,没有理由不把它做好,以给历史一个交代,给后人一个交代!” 《周总理永远和我们在一起》100×80cm 1978年

03

首倡“美术学”学科

在中国当代美术学学科确立和发展过程中,邓福星发挥了重要作用。作为“艺术学”学科之下的一级学科,今天已被学术界和教育界广泛运用的“美术学”,即邓福星所首倡。在1988年11月杭州举行的全国美术理论会议上,邓福星第一次提出应该建立“美术学”学科的倡议。他说:“我所理解的美术学,是一门以造型艺术为研究对象的学科、学问,它是包括通常所谓美术史、美术理论和美术批评在内的关于美术所有方面理论学科的总称。”他的发言在1989年第11期的《江苏画刊》上发表,文章的标题是《美术学构想》。

早在“文革”结束不久,在1985年12月北京香山全国美术理论会上,邓福星就特别提出美术理论的独立性和创造性。翌年7月在烟台召开的全国美术理论研讨会上,他提出“广义的美术理论所研究的对象不仅限于美术的现状,还包括美术的过去(美术史)和未来(发展趋向)。此外,美术理论自身也是美术理论研究的对象”。他的发言以《试谈当前美术理论建设的任务》为题,刊登在1987年第5期的《美术》杂志上。在这篇文章里,已经包含了他关于“美术学”构想的雏形。

在相继的几年里,邓福星在各地讲学以及给研究生的授课中,都少不了关于美术学建构的内容。他主编了《美术学文库》,在第一辑的10卷中,约请作者撰写了包括了美术史、美术原理、美术批评、美术教育学、美术心理学、美术人类学等方面的美术基础理论著作。在《美术学文库》出版后,举行了“美术学研讨会”。美术研究所设立“美术学学术奖”,并举行了首届论文评奖。关于美术学的倡议得到王朝闻、刘纲纪、张道一等诸先生的赞同。湖北美术学院率先成立了美术学系,并出版《美术学研究》期刊。

1990年,国务院学位委员会专业目录调整会议决定,将美术历史及理论专业正式更名为“美术学”,在全国颁布实行。2011年,艺术学升格为门类学科,原来作为二级学科的美术学,随之升为一级学科。在当代中国艺术教育和艺术理论研究中,“美术学”已经是一个频频使用而无可取代的学科名称。

04

创办《美术观察》

20世纪末叶,中国从计划经济向市场经济过渡,中国艺术研究院不再给下属各研究所提供办刊经费,于是,美术研究所原有的期刊《美术史论》面临“生死存亡的抉择”:要么停办,要么与他人合办而使刊物“从俗”。在这种情况下,身为美术研究所所长兼《美术史论》主编的邓福星必须尽快做出决定。

邓福星认为,刊物绝对不能停办,而且,也没有接受把《美术史论》改成美术史,或者评论,或者鉴藏某种单一性期刊的意见,而决定办一个综合性的期刊,内容包括美术家及作品、美术研究、市场与鉴藏、外国美术以及美术界关注热点等,刊名定为《美术观察》。

当时,书画市场刚刚兴起,邓福星找一些画家朋友组织笔会,募集资金。《中国文化报》登了一篇写当今一些博士在做什么的文章,其中说有的出国,有的“下海”,邓福星却在到处“化缘”筹资办刊。

1995年秋创刊的《美术观察》月刊,承担了促进当代中国美术发展的责任和使命,很快赢得了读者的好评。在中国人民大学报刊引文统计中,其引文数量居美术期刊之首。两年后《美术观察》荣膺“国家级艺术类核心期刊”,成为最具学术性的权威美术期刊,在美术界产生广泛影响。

《美术观察》还经常策划、组织学术活动,举办包括个展、联展、专题展以及全国性和国际性大展,举行学术研讨会。在举办“当代艺术体验与阐释国际研讨会”的同时,刊物在北京音乐厅举办了由法国艺术家演奏的管风琴音乐会。首届全国美术学论文奖征文通告在刊物上登出之后,很快得到响应,各地数百篇论文纷纷寄来。论文评选专家就是刊物的编委。评选结果在刊物上公布后,在美术史论界产生了反响。“世界华人书画大展”,则是以中国艺术研究院的名义联合美协、书协、文化部艺术司共同举办,由《美术观察》和美术研究所承办的一次大规模国际性展览。四十多个国家的华人送交了一万五千余件书画作品,从中评选出500件作品在中国美术馆展出。

《美术观察》是市场经济下的产物。它是第一个断绝“皇粮”被推“下海”而自谋生路的美术学术期刊。如今,办刊的模式已经多样化,自负盈亏的刊物司空见惯,不过完全不用国家拨款而又保持严肃学术品位的期刊依然是难以为继的。在20世纪90年代中期,《美术观察》以自筹资金创刊,在不断改进、提升中,订数持续增长,资金出现盈余,完全凭自身的学术魅力赢得读者,也赢得了市场,这在当时,确属于一个奇迹。

《周总理永远和我们在一起》100×80cm 1978年

03

首倡“美术学”学科

在中国当代美术学学科确立和发展过程中,邓福星发挥了重要作用。作为“艺术学”学科之下的一级学科,今天已被学术界和教育界广泛运用的“美术学”,即邓福星所首倡。在1988年11月杭州举行的全国美术理论会议上,邓福星第一次提出应该建立“美术学”学科的倡议。他说:“我所理解的美术学,是一门以造型艺术为研究对象的学科、学问,它是包括通常所谓美术史、美术理论和美术批评在内的关于美术所有方面理论学科的总称。”他的发言在1989年第11期的《江苏画刊》上发表,文章的标题是《美术学构想》。

早在“文革”结束不久,在1985年12月北京香山全国美术理论会上,邓福星就特别提出美术理论的独立性和创造性。翌年7月在烟台召开的全国美术理论研讨会上,他提出“广义的美术理论所研究的对象不仅限于美术的现状,还包括美术的过去(美术史)和未来(发展趋向)。此外,美术理论自身也是美术理论研究的对象”。他的发言以《试谈当前美术理论建设的任务》为题,刊登在1987年第5期的《美术》杂志上。在这篇文章里,已经包含了他关于“美术学”构想的雏形。

在相继的几年里,邓福星在各地讲学以及给研究生的授课中,都少不了关于美术学建构的内容。他主编了《美术学文库》,在第一辑的10卷中,约请作者撰写了包括了美术史、美术原理、美术批评、美术教育学、美术心理学、美术人类学等方面的美术基础理论著作。在《美术学文库》出版后,举行了“美术学研讨会”。美术研究所设立“美术学学术奖”,并举行了首届论文评奖。关于美术学的倡议得到王朝闻、刘纲纪、张道一等诸先生的赞同。湖北美术学院率先成立了美术学系,并出版《美术学研究》期刊。

1990年,国务院学位委员会专业目录调整会议决定,将美术历史及理论专业正式更名为“美术学”,在全国颁布实行。2011年,艺术学升格为门类学科,原来作为二级学科的美术学,随之升为一级学科。在当代中国艺术教育和艺术理论研究中,“美术学”已经是一个频频使用而无可取代的学科名称。

04

创办《美术观察》

20世纪末叶,中国从计划经济向市场经济过渡,中国艺术研究院不再给下属各研究所提供办刊经费,于是,美术研究所原有的期刊《美术史论》面临“生死存亡的抉择”:要么停办,要么与他人合办而使刊物“从俗”。在这种情况下,身为美术研究所所长兼《美术史论》主编的邓福星必须尽快做出决定。

邓福星认为,刊物绝对不能停办,而且,也没有接受把《美术史论》改成美术史,或者评论,或者鉴藏某种单一性期刊的意见,而决定办一个综合性的期刊,内容包括美术家及作品、美术研究、市场与鉴藏、外国美术以及美术界关注热点等,刊名定为《美术观察》。

当时,书画市场刚刚兴起,邓福星找一些画家朋友组织笔会,募集资金。《中国文化报》登了一篇写当今一些博士在做什么的文章,其中说有的出国,有的“下海”,邓福星却在到处“化缘”筹资办刊。

1995年秋创刊的《美术观察》月刊,承担了促进当代中国美术发展的责任和使命,很快赢得了读者的好评。在中国人民大学报刊引文统计中,其引文数量居美术期刊之首。两年后《美术观察》荣膺“国家级艺术类核心期刊”,成为最具学术性的权威美术期刊,在美术界产生广泛影响。

《美术观察》还经常策划、组织学术活动,举办包括个展、联展、专题展以及全国性和国际性大展,举行学术研讨会。在举办“当代艺术体验与阐释国际研讨会”的同时,刊物在北京音乐厅举办了由法国艺术家演奏的管风琴音乐会。首届全国美术学论文奖征文通告在刊物上登出之后,很快得到响应,各地数百篇论文纷纷寄来。论文评选专家就是刊物的编委。评选结果在刊物上公布后,在美术史论界产生了反响。“世界华人书画大展”,则是以中国艺术研究院的名义联合美协、书协、文化部艺术司共同举办,由《美术观察》和美术研究所承办的一次大规模国际性展览。四十多个国家的华人送交了一万五千余件书画作品,从中评选出500件作品在中国美术馆展出。

《美术观察》是市场经济下的产物。它是第一个断绝“皇粮”被推“下海”而自谋生路的美术学术期刊。如今,办刊的模式已经多样化,自负盈亏的刊物司空见惯,不过完全不用国家拨款而又保持严肃学术品位的期刊依然是难以为继的。在20世纪90年代中期,《美术观察》以自筹资金创刊,在不断改进、提升中,订数持续增长,资金出现盈余,完全凭自身的学术魅力赢得读者,也赢得了市场,这在当时,确属于一个奇迹。 《雪虐风饕》136×68 cm 2014年

05

首展“五君子”画作

邓福星退休后,在京东潮白河畔建造了居室,名为颐园。他谢绝社会应酬,重拾画笔,潜心于书画创作。这时他不再画工笔人物,改小写意花卉,并从写梅开始。

在画梅的同时,他还研究画梅的历史与理论,对历代画梅名家一一点评,出版了画梅专著《梅谭》。2018年春,中国艺术研究院、中国画学会和北京画院联合为他在北京画院美术馆举办了“乾坤清气——邓福星画梅作品展”,当时观者如潮,原文化部和主办方领导到场祝贺,在京的许多名家前往参观,大多赞赏有加。

作为美术史论家的画家,邓福星绘画作品不限于怡情悦目,而具有厚重的文化内涵。早在2016年仲秋,他在山西大同举办了“碧池清影——邓福星画荷”专题书画展,同时出版了《荷风荷语》书画作品集。中国艺术研究院常务副院长吕品田到会祝贺,盛赞邓福星的“绘画作品独具风貌,正是其长期学术研究养成的人文气质,在他的画面上造就了一种清雅的书卷气。”

2018年10月16日,在昆明市博物馆举办的“君子之风——邓福星绘五君子画展”更是别开生面,创意新奇而具有深意。作者在画展“前言”中写道:梅、兰、竹、菊为“四君子”已经约定俗成。宋代大儒周敦颐在《爱莲说》中说‘莲,花之君子者也’,其说令人信服。因此,莲与梅、兰、竹、菊合为“五君子”。这是第一次以“五君子”之名举办画展,在绘画史上前所未有。

邓福星先生曾告诉笔者,进入古稀之年后,他以书画创作为主,几乎不再写文章了。自今年年初以来,笔者却又读到他的几篇长文,包括刊登在《民艺》2019年第一期的《民艺的名与实》,《美术》杂志和《美术观察》月刊先后发表的两篇论述王朝闻美学思想的重头文章,合起来有4万余字。还有《美术》2019年第8期刊出的两万余字的《新中国美术70年的现代转型》。

这六七万字的理论文章,不付出相当的精力是写不出的。我不能肯定,是因为这些内容为邓先生所熟悉而又感兴趣,还是因为出于一种应有的责任和使命,他才破例应约又去写作的呢?其实,答案邓先生早说过了,也就是本文开始引述的那一段话。

《雪虐风饕》136×68 cm 2014年

05

首展“五君子”画作

邓福星退休后,在京东潮白河畔建造了居室,名为颐园。他谢绝社会应酬,重拾画笔,潜心于书画创作。这时他不再画工笔人物,改小写意花卉,并从写梅开始。

在画梅的同时,他还研究画梅的历史与理论,对历代画梅名家一一点评,出版了画梅专著《梅谭》。2018年春,中国艺术研究院、中国画学会和北京画院联合为他在北京画院美术馆举办了“乾坤清气——邓福星画梅作品展”,当时观者如潮,原文化部和主办方领导到场祝贺,在京的许多名家前往参观,大多赞赏有加。

作为美术史论家的画家,邓福星绘画作品不限于怡情悦目,而具有厚重的文化内涵。早在2016年仲秋,他在山西大同举办了“碧池清影——邓福星画荷”专题书画展,同时出版了《荷风荷语》书画作品集。中国艺术研究院常务副院长吕品田到会祝贺,盛赞邓福星的“绘画作品独具风貌,正是其长期学术研究养成的人文气质,在他的画面上造就了一种清雅的书卷气。”

2018年10月16日,在昆明市博物馆举办的“君子之风——邓福星绘五君子画展”更是别开生面,创意新奇而具有深意。作者在画展“前言”中写道:梅、兰、竹、菊为“四君子”已经约定俗成。宋代大儒周敦颐在《爱莲说》中说‘莲,花之君子者也’,其说令人信服。因此,莲与梅、兰、竹、菊合为“五君子”。这是第一次以“五君子”之名举办画展,在绘画史上前所未有。

邓福星先生曾告诉笔者,进入古稀之年后,他以书画创作为主,几乎不再写文章了。自今年年初以来,笔者却又读到他的几篇长文,包括刊登在《民艺》2019年第一期的《民艺的名与实》,《美术》杂志和《美术观察》月刊先后发表的两篇论述王朝闻美学思想的重头文章,合起来有4万余字。还有《美术》2019年第8期刊出的两万余字的《新中国美术70年的现代转型》。

这六七万字的理论文章,不付出相当的精力是写不出的。我不能肯定,是因为这些内容为邓先生所熟悉而又感兴趣,还是因为出于一种应有的责任和使命,他才破例应约又去写作的呢?其实,答案邓先生早说过了,也就是本文开始引述的那一段话。 隶书《苏轼诗》(扇面)2005年

隶书《苏轼诗》(扇面)2005年 草书《为孙子纪念馆撰联》195×40cm 2009年

(宋汉晓)

草书《为孙子纪念馆撰联》195×40cm 2009年

(宋汉晓)