打开

打开探寻柳子笔下的山水意境

——春游小石潭随记

2025年3月25日,应湖南省画院之邀,参加“漫步山水间”采风写生,我来到了湖南永州。第一站便是柳子庙与小石潭景区。柳子庙我已来过多次,然而小石潭,却是我第一次徒步采风写生之地。

对于柳宗元的了解,最早是从中学课文《小石潭记》开始。那时,年少的我虽被文中的美景所吸引,却难以真正领会柳宗元被贬永州时的心境。随着年龄的增长和阅历的丰富,再读《永州八记》,便能感受到文字背后那份复杂的情感,既有对山水的热爱,也有仕途失意的苦闷与孤寂。

柳宗元出身官宦世家,自幼聪慧,才华横溢。他积极参与政治,试图革新朝政,却因永贞革新失败,被贬为永州司马。在永州的十年,是他人生的低谷,却也是他文学创作的高峰期。永州的山水成了他心灵的慰藉,他用如椽巨笔,将永州的山水之美与自己的人生感悟融入到一篇篇传世佳作之中。

走进柳子庙,古色古香的建筑错落有致,庙内陈列着许多与柳宗元相关的文物和史料,让我对他在永州的生活与成就有了更深入的了解。从柳子庙出来,沿着蜿蜒的小路前行,便能抵达小石潭。一路上,青山绿水相伴,空气中弥漫着清新的气息,让人仿佛置身于一幅山水画卷之中。

当我终于站在小石潭边时,眼前的景象与《小石潭记》中的描述渐渐重合。“隔篁竹,闻水声,如鸣佩环,心乐之。伐竹取道,下见小潭,水尤清冽。” 潭水清澈见底,鱼儿在水中自由自在地游弋,仿佛与水融为一体。阳光透过树叶的缝隙洒在水面上,波光粼粼,如梦如幻。潭边的石头形态各异,有的如坻,有的如屿,有的如嵁,有的如岩,仿佛是大自然精心雕琢的艺术品。

坐在潭边的石头上,我打开画具,试图用画笔描绘出眼前这如梦如幻的美景。然而,面对如此美景,我却感到自己的画笔是如此的无力。每一笔落下,都难以捕捉到小石潭的神韵。此时,我才真正体会到柳宗元文字的魅力,他用简洁而生动的语言,将小石潭的美展现得淋漓尽致,让千年之后的我们依然能够透过文字,感受到那份独特的意境。

在写生的过程中,我不禁思考,柳宗元当年被贬永州,在这偏远之地,他是如何在山水之间寻得心灵的慰藉?他笔下的山水,不仅仅是自然景观的描绘,更是他内心世界的映射。小石潭的清幽寂静,不正是他孤独心境的写照吗?而那自由自在的鱼儿,是否又寄托着他对自由的向往呢?

一天的采风写生结束后,我带着满满的收获离开了小石潭。此次春游小石潭,不仅让我欣赏到了大自然的美景,更让我对柳宗元的文学作品有了更深的理解。他的文字,如同这小石潭的水,清澈而深邃,蕴含着无尽的韵味。回到家中,我将继续深入研究柳宗元的作品,从中汲取灵感,用画笔创作出更多展现永州山水之美的作品,让更多的人了解永州,了解柳宗元笔下的山水意境。

(文/魏怀亮)

镌刻在山石上的书法瑰宝

——浯溪碑林写生随记

永州,这座充满诗意与历史韵味的城市,如同一本厚重的书,每一页都写满了故事。而浯溪碑林,无疑是其中最为璀璨的篇章。

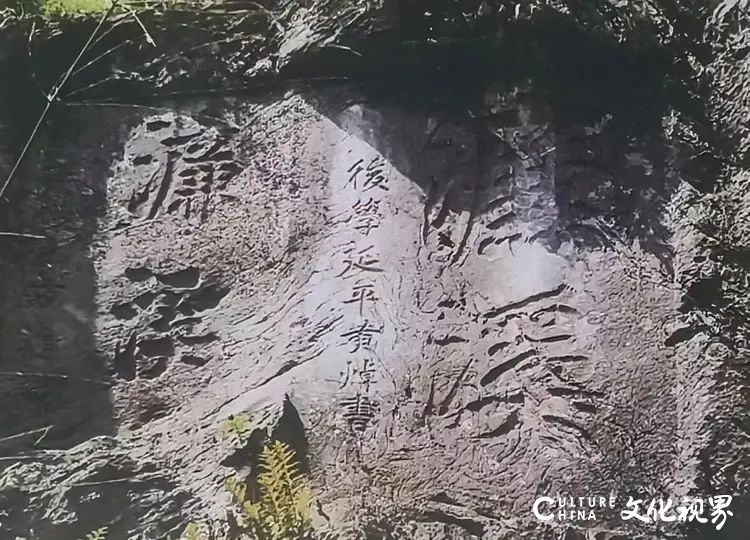

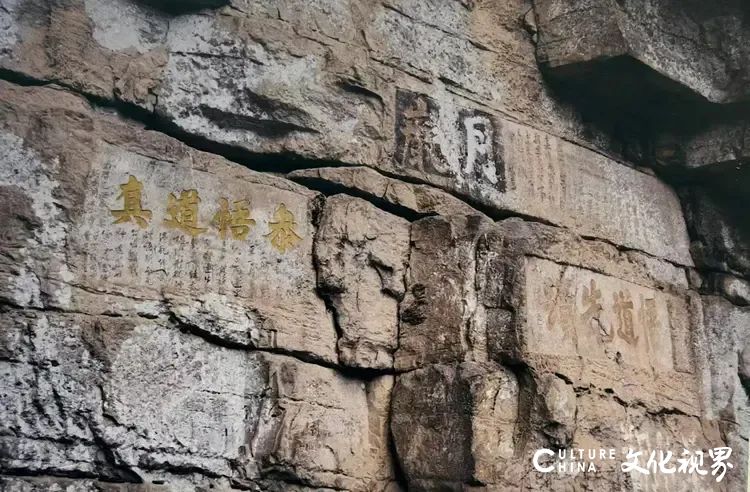

第二天,我们来到了浯溪碑林景区。这里,苍崖石壁,濒临湘江,巍然突兀。一踏入景区,仿佛踏入了一条时光的隧道,历史的气息扑面而来。浯溪碑林,这个汇聚千年文化底蕴的地方,藏有自唐至民国等不同历史时期的石碑505块,篆、隶、楷、行、草诸体兼备,宛如一本“石头上的书法字帖” ,让人沉醉于书法艺术之美。

我对浯溪碑林并不陌生,最早一次来是二十多年前。那时我对书法艺术的理解还比较表面,只是被这里历代的书法摩崖石刻所震撼。如今,再次踏上这片土地,心境已截然不同。作为一名画家,我更加懂得欣赏这里的岁月沧桑与细节神韵。

在众多的石刻中,最为著名的当属唐代元结撰文、颜真卿书写的《大唐中兴颂》。此碑高宽各约450厘米,36行计140字,以其“文绝、字绝、石绝”被誉为“摩崖三绝” 。站在碑前,我久久凝视,仿佛能看到当年颜真卿挥毫泼墨的场景。那雄浑大气的字体,端庄稳重的结构,无不展现出大唐盛世的风采。这不仅是颜真卿书法技艺炉火纯青的代表作,更是对那段历史的生动见证。元结将对大唐中兴的期盼,通过文字表达出来,而颜真卿则用他的书法,赋予了这些文字以灵魂。二者的结合,成就了这一震古烁今的书法瑰宝。

除了《大唐中兴颂》,碑林中还镌刻有米芾、黄庭坚、何绍基等书法大家的作品。米芾的潇洒飘逸,黄庭坚的纵横奇崛,何绍基的刚健婀娜,每一种风格都独具魅力。他们在这片石壁上留下了自己的印记,也为后世的书法爱好者提供了学习和借鉴的范本。何绍基,这位湖南道州(今道县)人,清代诗人、书法家,他的书法熔铸古人,自成一家。楷书取颜字结体的宽博而无疏阔之气,掺入北朝碑刻以及欧阳询、欧阳通书法险峻茂密的特点,还有《张黑女墓志》和《道因碑》的神气,使他的书法不同凡响 。行草书更是融篆、隶于一炉,骏发雄强,独具面貌。他一生豪饮健游,多历名山胜地,拓碑访古,在浯溪碑林留下的作品,也是他艺术生涯的精彩篇章。

而永州,这座孕育了众多书法大家的城市,还有一位不得不提的人物——怀素。怀素,唐代著名书法家,和张旭齐名,有“颠张醉素”之称,以狂草而闻名于世,史称“草圣” 。他虽为出家人,但好饮酒,酒酣兴发之时,寺壁屏障、衣裳器具等都可成为他的书写载体,世人谓之“醉僧”“狂僧” 。他的草书,用笔圆劲有力,使转如环,奔放流畅,一气呵成,对后世影响极为深远。李白称赞他“草书天下称独步”,其作品在宋朱长文《续书断》中被列为妙品,并谓之“如壮士拔剑,神采动人” 。在永州,怀素留下了许多传说和故事,也留下了他的书法遗迹。他的草书作品,如《自叙帖》《小草千字文》等,成为了中国书法史上的经典之作。

漫步在浯溪碑林,我一边欣赏着这些珍贵的书法石刻,一边思索书法与绘画,虽然表现形式不同,但在精神内涵上却是相通的。它们都源于生活,源于艺术家对世界的感悟和理解。这些书法大家们,用他们的笔墨,将自己的情感、思想和对生活的热爱融入到作品中,让后人能够透过这些作品,感受到他们所处的时代和他们的内心世界。

(文/魏怀亮)

吾道南来有其源

——濂溪故里采风随记

参加“漫步山水间·永州采风写生”活动的第三天,晨曦微露,日光穿透薄雾,我享用过早餐,便从永州驻地启程。沿着207国道前行,车窗外景色如幻灯片般不断变换,经过两个小时的车程,终于抵达了魂牵梦萦的濂溪故里——道县清塘镇楼田村。

初次知道濂溪先生周敦颐是在中学课本上的《爱莲说》,“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”,这短短十余字,宛如一把精准的刻刀,将莲花的高洁品格雕琢得入木三分,也在年少的我心中埋下了崇敬周敦颐的种子。上个世纪80年代初,我前往湖南长沙求学,在岳麓书院正堂,见到乾隆御赐的“道南正脉”与“学达性天”匾额,那笔锋刚劲有力,尽显皇家威严。而右侧文庙厢房的对联“吾道南来原是濂溪一脉,大江东去无非湘水余波”,如同一把钥匙,打开了我对濂溪先生思想渊源探索的大门。此后每次踏入岳麓书院,文庙的这副对联,都是我必定驻足凝视的焦点。在三湘大地度过四十余载,今天,我终于踏上了濂溪故里这片承载着深厚文化底蕴的土地,心中涌动着难以言表的激动与感慨。

一踏入濂溪故居,仿佛踏入了历史的长河,浓厚的文化气息扑面而来。古老的建筑方正俭朴,每一块砖石、每一道纹路,都像是一位位沉默而忠诚的历史见证者,静静诉说着周敦颐的故事。故居后山树木葱郁,巨石耸立,刻“道山”二字。山脚有泉水从石窦中涌出,为濂溪河源头之一,名曰“圣脉”。

周敦颐,这位我国杰出的思想家、教育家,宋明理学的开山鼻祖,于1017年就诞生于此。他所著的《太极图说》与《通书》,宛如两座宏伟的思想大厦,构建起完整的宇宙生成论和道德修养体系,在后世理学发展的漫漫征途中,如同一座明亮的灯塔,为无数的学者指引前行的方向。他提出的“诚”这一哲学理念,恰似高悬的道德明镜,时刻提醒人们重视道德修养,在纷繁复杂的世界中,保持内心的纯净,坚守道德的底线。这一理念,不仅深深影响了中国古代思想的发展走向,对现代社会同样有着深刻的启示,穿越千年时光,依然熠熠生辉。

漫步在濂溪故里的小巷,我看到当地百姓邻里之间和睦相处,互帮互助,形成了温馨和谐的社会风尚。周敦颐的思想并非束之高阁的空洞理论,而是化作了一种精神指引,融入到了百姓的日常生活中,成为他们行为的准则和价值的追求。

正值油菜花与桃花盛开的时节,成片的油菜花与桃花在濂溪故里的大地上肆意绽放,为这片古老的土地披上了一层绚烂的色彩。

(文/魏怀亮,来源:潇湘xiaoxiang)

画家简介

魏怀亮,1960年9月出生于河北平山,一级美术师、中国美术家协会第九届理事、湖南省美术家协会名誉副主席、湖南省花鸟画家协会名誉主席、湖南美术馆首任馆长、中国美协河山画会会员、李可染画院研究员、书画频道中国书画艺术研究院研究员。

作品曾多次参加原文化部、中国美术家协会、中国国家画院主办的大型美展并获奖。其中《跨越》获第十届“全国美术作品展”优秀作品奖,《对话》获2005年“全国中国画展”优秀作品奖,2012年8月获“第一届湖南省文学艺术奖”。《寻找栖息地》系列被《中国书画报》评为“2012中国书画年度作品”。2013年2月举办《路上的风景·魏怀亮中国画艺术展》,2016年5月举办《紫气东来·魏怀亮花鸟画展》,部分作品被国内外艺术机构和个人收藏。

出版有《魏怀亮澄怀・了悟》《魏怀亮画集》《魏怀亮画集·花鸟卷》《路上的风景·魏怀亮中国画艺术展特刊》等画集。《美术》《美术观察》《画坛》《中国艺术报》《中国艺术品收藏》等专业刊物和中央电视台、湖南卫视、山东卫视、雅昌艺术网等媒体专题介绍。